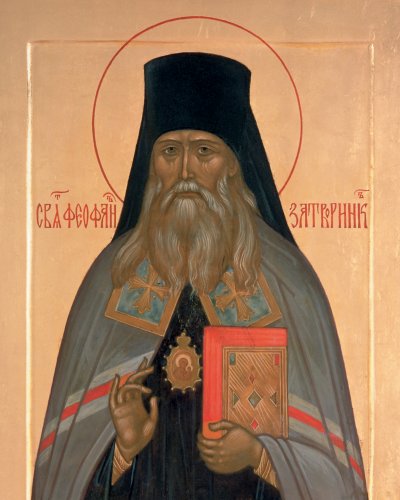

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК О СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВА ПОКАЯНИЯ

Двести один год назад — 10 (22) января 1815 года — в семье сельского священника Василия Говорова родился мальчик, нареченный Георгием. Ему суждено было стать одним из самых заметных и глубоких русских богословов XIX века, духовными очами прозревшего страшную пучину уготованных Родине бед и потрясений. Сегодня наследие святителя Феофана Затворника постепенно оживает. Возрождается из небытия Вышенская обитель, где пребывал он в затворе и где мирно почил на праздник Крещения Господня в 1894 году: возобновлена монашеская жизнь, реставрируются храмы. В помещении его бывшей келии открыт мемориальный музей. На престижных площадках ежегодно с большим успехом проходят Феофановские чтения — всероссийский форум богословов и историков Церкви. Завершена работа над первым томом Полного собрания творений Феофана Затворника, которое готовится под эгидой Издательского совета.

Вопросы правильного совершения таинства исповеди имеют важнейшее значение. Ведь каждый христианин, в каком бы сане или чине он ни состоял, нуждается в нем постоянно. В связи с этим возникает ряд вопросов. Кто призван исповедовать? Каким образом он должен относиться к кающимся? Как должен кающийся относиться к выбору духовника? Возможна ли перемена духовника? Каково правильное устроение кающегося? В чем и как необходимо исповедоваться? Как должно относиться к назначению епитимии?

Кто призван исповедовать

Несмотря на то что на Руси существовал особый институт духовничества, когда право исповеди подтверждалось архиерейской грамотой, святитель Феофан придерживается мысли, что «рукоположенному во священника... самым рукоположением дается право и возлагается обязанность грехи отпускать всякому, приходящему с покаянием»1. Поэтому святитель увещевает каждого священника относиться к делу исповеди не только как к разрешенному, но как к должному, присовокупляя даже угрозу: «согрешите, если откажете кому»2. Ясно представляя себе все текущие заботы и труды духовенства, святитель Феофан призывает не экономить время за счет кающихся, а на исповеди быть внимательным, терпеливым и радушным: «Хорошо, что приходят и каются. И не отсылайте никого, хоть бы семьдесят раз седмерицею кто приходил и каялся всё в том же грехе. Всех принимайте радушно, отечески, как отец в притче. Не хмурьтесь, не принимайте строгой речи, жалейте и сокрушайтесь вместе с ними. Не укоряйте и не осуждайте, а считайте их больными и насилуемыми от врага»3.

Дар вязать и решить (Ин. 20, 21–23) святитель Феофан рассматривает именно как дар Святого Духа. Мы различаем плоды Святого Духа и Его дары. Плоды мы получаем, если усердствуем десятки лет в добром подвиге, а дары — то, что мы не заслужили, но получили даром ради служения Церкви. Святитель Феофан напоминает, что не следует превозноситься этим даром: «отказать... в слове, когда знаете, что сказать, так же худо, как не подать милостыню, когда есть из чего»4.

В письме одной из своих корреспонденток святитель Феофан заочно укоряет священника, не выслушавшего до конца ее исповедь: «Священник на духу нехорошо поступил. Но и вам можно было попросить его подождать минутку. Однако ж не смущайтесь. Что не сказали, не есть утайка греха; потому Господь и те грехи не поставит так, чтоб следовало считать вас недостойно причастившеюся, ради вашего намерения исповедать всё»5.

Священник недослушал исповеди, и душа осталась смущенной. Святитель не стесняется высказать священнику порицание и успокаивает совесть того, кто имел доброе намерение поисповедовать всё, но не был к этому допущен. Часто такие ситуации становятся следствием торопливости, нерадения или раздражения священника. Поэтому, по указанию святителя Феофана, исповедующий должен считать себя виноватым, если не хватает усердия явить полноту внимания нуждающимся в разрешении от бремени греховного.

Как выбирать духовника

Святитель Феофан не склонен к лишнему «мистицизму» и прямо отвечает обратившемуся к нему: «Всем советник, Богом определенный, — духовник, которым обычно бывает приходской священник»6. Такая позиция рассматривается как общеупотребительная и самая желанная. Однако часто среди прихожан есть те, кто не доволен духовником, сомневается в том, что именно он является наставником, поставленным от Бога. Святитель отмечает важность молитвы перед встречей с духовником: «Надо молиться Богу, идя к духовнику с вопросом, и просить Бога, чтобы вложил нужную мысль духовнику. Кто с верою это желает — получит желаемое»7. Таким образом, можно выделить два аспекта взаимоотношений с духовником. Во-первых, не стоит уклоняться от священника, Промыслом поставленного руководить вами. Во-вторых, необходима крепкая и постоянная молитва за своего духовника.

Но как поступить, если все-таки возникает помысел смены духовника и, кажется, сами обстоятельства постоянно склоняют нас к этому шагу? Святитель Феофан отвечает: препятствия формального нет. Но... «можно ли переменить духовника? Кабинетно отвечаю: кто же вяжет? Дело это — дело совести; пред кем раскрывается душа, к тому и иди всяк. Видите, какое скорое и гладкое решение! А на деле, может быть, встретятся препятствия, тоже совестные, и немалые. Не перепрыгнешь, как ни разбегайся. Духовник многолетний брошен. Ведь этого не утаишь?! А заметивши, он почувствует, что его бьют по ланитам. Чья совесть потерпит это? Стало быть, и о перемене нечего помышлять»8.

Постоянное окормление у одного духовника созидает духовные узы, ценность которых велика, а польза неописуема: «Не переменяйте духовника... Хоть бы он лежал на смертном одре и был в памяти... и тогда можно исповедоваться, и исповедание сие ни на йоту не теряет силы своей. Когда сам он не отказывается, зачем отходить от него? Поговорить? Да уж, чай, все десять раз переговорили... Теперь уж как вам, так и ему довольно по одному слову сказать. Так вы знаете друг друга»9.

Дорогу осилит идущий

Какую же ответственность несет на себе исповедующийся как активный участник таинства? Как часто в нашем сознании слова «будьте моим духовником» означают, что я снимаю с себя всякую ответственность за свое спасение! «А вы уж теперь извольте и предупреждать меня обо всякой опасности, и молиться за меня неустанно, и устраивать жизненные обстоятельства», — говорит такое чадо. Святитель предупреждает: «Руководитель — столб на дороге, а дорогу проходить надо всякому самому — и тоже смотреть и под ноги, и по сторонам»10.

После обретения духовника и осознания решимости к покаянию каждому кающемуся необходимо прийти в правильное устроение. Оно начинается с понимания, что именно Господь Иисус Христос есть Тот, Кем начинается и зреет наша духовная жизнь: «Бог зачинает жизнь, Бог и руководит в ней. К Нему надо потому прибегнуть и прибегать всегда и от Него ждать решения... Отношения наши к Богу все знаменуются молитвою. Всё дело, стало быть, в молитве. На нее и налегайте»11. Молитва оказывается обязательной подготовкой к правильной исповеди и общению с духовником.

Кроме «видимого наставника» (духовника, священника) есть и «невидимый» — страх Божий, который учит всему доброму и может восполнить «недостатки» духовника: «У Премудрого написано, что страх Божий учит всему доброму. Испросите себе у Господа такого наставника. Слово Божие и отеческое будет просвещать вас, а совесть возьмет опеку на себя возбуждать к деятельности и поддерживать. Имейте под руками всегда и слово Божие, и другие отеческие писания»12.

В чем исповедоваться

Некоторые из священников не одобряют записывания своих грехов на бумаге. Что советует святитель Феофан? «Если не любят, то и перестаньте это делать. Верно, вы пишете общие грехи... в которых кто не грешен?»13 Ведь суть в том, чтобы не перечислять общие грехи, а записывать свои дела; не называть общие страсти, а представлять факты их проявления: «...вы записывайте дела. Например, не пишите: я вздорлива, а запишите дело, в котором обнаружилась вздорливость... так: сестра сказала слово неприятное, я рассерчала, и побранились... И если поладили, прибавьте: поладили, слава Богу, или: насилу поладили... Еще: приглянулось мне лицо одного человека... и впечатление это осталось. Сознав, что это дурно, я стала бороться и изгладила впечатление (лиц не сказывать). Так и обо всем»14.

В своих письмах святитель предупреждает и о возможном смущении: «что священник обо мне подумает?», а «если кому-то расскажет?» Подобные мысли могут вовсе отвратить нас от исповеди или заставить ограничиться сухим перечислением общих мест. Святой Затворник отвечает на подобное недоумение: «Смущение на исповеди отгоняйте тою мыслию, что исповедуетесь Господу, милостивому, вас любящему и ждущему, чтобы вы всё Ему сказали. Священник — только свидетель. Что сказать на духу, о том дома наперед передумайте и проговорите всё спокойно»15.

К таинству исповеди, по мысли святителя, необходима подготовка: домашняя молитва, внимание к себе, трезвение. Святитель рекомендует идущим на исповедь: «Не принимайте пасмурного вида, не помрачайте лица своего. Всё делайте с охотою, с добрым и радостным расположением духа. Так проводите время, как проводят его те, которым предстоит быть на пиру у царя. У этих только о том и мысли, и речи, как будет этот пир, как встретиться с царем, что сказать, как он приветит, как бы получше нарядиться и не ударить лицом в грязь и пр. Но вам предлежит несравненно лучшее и высшее — предлежит пир не у земного, но у небесного Царя. Если вы потрудитесь принарядиться и приготовиться так, что Царю понравитесь, то будете Им приласканы, получите то, чему цены нет, и обрадованы несказанно»16. Какие важные и удивительные слова! Они резко контрастируют с реальностью, которая обычно встречает нас среди приступающих к таинству.

Зажечь беду вокруг себя

Общий дух нашей христианской жизни должен располагать нас к сосредоточенной исповеди. Часто мы слышим: кругом заботы, суета, не хватает времени ни помолиться, ни подумать о своих грехах. Надо стремиться, чтобы общий дух жизни был созерцательным, богомольным, покаянным. Без подобной тишины исповедь превращается в поток сознания (где всё смешивается, переворачивается, а мысль скачет с одного на другое без порядка и цели) и даже при сердечном сокрушении не принесет достойного плода. Необходима тишина и сосредоточенность, внимание к совести, которая обличает, что именно несовершенное или греховное мы совершили.

Даже самая внимательная исповедь всегда неполна, если в ней присутствует сознательная недосказанность. Мало того, именно на белой одежде сильнее всего выделяется черное пятно невысказанного греха. Святитель решительно настаивает, чтобы исповедь совершалась целиком и без утайки. «И вот вам первое дело: прислушайтесь к совести и все те дела, которые обличает она, без всяких извинений признайте грешными и готовьтесь исповедать их... Второе дело. Перебирайте заповеди и смотрите, исполнены ли они вами или нет»17.

Хитроумие не поможет на Суде, но утаенный грех удваивает ответственность, ведь необходимо принести сугубое покаяние и о его сокрытии. Расположение, при котором нужно приносить исповедь, по святителю Феофану, называется «зажечь беду вокруг себя». «Это глубокое чувство опасности своего положения — и опасности крайней, от коей нет иного спасения, как в Господе Иисусе Христе, — объясняет святитель. — Сие чувство и будет гнать нас к Господу, и заставит непрестанно вопиять: помоги, защити! Оно было у всех святых и никогда их не оставляло»18. Это образная и яркая формулировка помогает понять состояние кающегося сердца, которое никогда не чувствует себя в безопасности. Кто думает, что он стоит, пусть смотрит, чтоб не упасть (Кор. 10, 12), — предупреждает апостол Павел.

Нарушения и наказание

Традиционно исповедь имеет свои последующие дисциплинарные меры: епитимии. Особенно стоит сказать о восстановлении в некоторых местах практики древних великих епитимий, когда на кающегося налагается запрещение участвовать в таинстве Евхаристии. Опыт показывает, что надо с величайшей осторожностью, а то и вовсе не употреблять выражения «вы недостойны», «я вас не допускаю» и другие подобные формулировки. Если священник видит, что человеку нежелательно приобщаться в данном состоянии, можно на исповеди побудить его признать себя пока недостойным или в рекомендательном тоне посоветовать воздержаться от поспешности приступать к Евхаристии. Кто мы, чтобы не допускать кающегося православного христианина к Чаше Жизни? Конечно, здесь речь не идет о тяжко согрешающих, не ведающих, что творят.

Епитимии святитель Феофан ни в коем случае не отвергает. «Духовная немощь очищается Исповедию, в коей полагается и начало врачевания ее. Врачевание же самое продолжается... доканчивается потом подвигами против нее (немощи)»19. Православная Церковь далека от католической позиции, что за всякий грех прощение следует не после исповеди, а после некоторого видимого возмещения, например пожертвования или самоистязания. В Православии грех прощается в исповеди. В этот момент Бог прощает, верующий же со своей стороны приносит Ему не деньги, не самобичевание, не истязание себя, а обетование изменения жизни. Это дороже всякого другого сокровища, которое человек мог бы принести в возмещение тем дарам, которые получает на исповеди. Тем не менее врачевание продолжается после исповеди и заканчивается подвигами против этой самой немощи. Духовная борьба — это исполнение добродетелей, противоположных этому греху. Если же этого не происходит, если нет задачи исполнения добродетелей в противодействие греху, никогда не изгладятся последствия и инерция греха, его зловоние, остающееся в душе даже после покаяния. «Грехи под действием разрешения духовного отца тотчас прощаются. Но след их остается в душе, и он томит. По мере подвигов в противлении греховным позывам следы сии изглаждаются, а вместе с тем и томление то умаляется. Когда изгладятся совсем следы — тогда и томлению конец. Душа будет в уверенности отпущения грехов. По сей-то причине дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно составляют основу чувств текущего путем спасения»20.

Хорошо определить с кающимся, каким образом тот приложит усилия к стяжанию противоположной исповеданному греху добродетели. Таким образом, епитимья не назначается как какой-то закон, а предлагается: «Не потрудимся ли мы с вами чуть больше в молитве? Не полезно ли нам с вами к среде и пятнице добавить понедельник? Не будет ли вам сейчас благоразумнее от этого общества вовсе воздержаться?» Епитимья — особый труд, совершаемый не с повелением и гневным видом, а именно с предложением разумному труженику, начавшему исповедью наводить порядок в своем духовном состоянии. Недаром Вышенский Затворник святитель Феофан говорит: «Кто искренно кается и дает обещание воздержаться от худого, тому отчего не разрешить — с епитимиею сообразною, которую можно бы совершить незаметно для других»21.

Можно только удивляться мощи пастырского дара святителя Феофана, наставления которого, несмотря на разделяющую нас эпоху, по-прежнему актуальны и точны. Его богословское наследие столь богато и разнообразно, что в нем непременно найдешь подробное разъяснение по поводу практически любого затруднения в христианской жизни.

Примечания:

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Собрание писем. М.: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь: Паломник, 1994. Вып. 1. С. 22. (Важно отметить, что исповедь прихожан в монастырях священником совершается только по благословению настоятеля).

2 Там же. Вып. 1. С. 22.

3 Там же. Вып. 5. С. 186–187.

4 Там же. С. 192.

5 Там же. Вып. 8. С. 157–158.

6 Там же. Вып. 3. С. 3.

7 Там же. С. 182.

8 Там же. Вып. 4. С. 247.

9 Там же. Вып. 1. С. 47.

10 Там же. С. 222.

11 Там же. Вып. 2. С. 84.

12 Там же. Вып. 3. С. 153.

13 Там же. С. 177–178.

14 Там же.

15 Там же. Вып. 4. С. 83.

16 Епископ Феофан. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Изд. 6-е. Л., 1991. С. 125.

17 Там же. С. 125–128.

18 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Начертание христианского нравоучения. М.: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь: Паломник, 1994. Т. 1. С. 6.

19 См. ссылку 1. Вып. 1. С. 71.

20 Там же. Вып. 3. С. 174–175.

21 Там же. Вып. 2. С. 59–60.