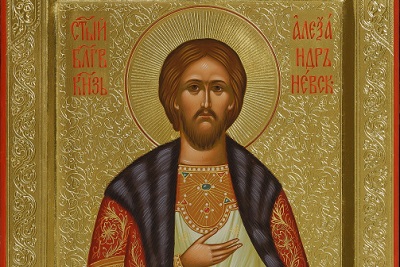

Вчера, 6 октября, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете прошла одна из первых научных конференций в программе празднований 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Открывший ее председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин провел сравнительный анализ исторических периодов, в течение которых Александр Невский почитался на Руси в той или иной различной степени, выражавшейся в числе посвященных ему соборов, церквей и часовен, в общественном интересе к его подвигу, в известности его как исторической личности. По мнению отца Леонида, вне конкуренции здесь имперский XIX век, когда три российских государя носили имя Александр. На втором месте – нынешнее время церковного возрождения, а на третьем – петровская эпоха, ознаменовавшаяся перенесением мощей святого в новую северную столицу и устроением там Александро-Невского монастыря.

Завкафедрой общей и русской церковной истории и канонического права ПСТГУ к.ф.-м.н. протоиерей Александр Щелкачев в своем докладе попытался соотнести с точки зрения исследователя XXI века мирские мифы об Александре Невском с церковным преданием. Часто приходится слышать, приводит пример оратор, будто князь отверг папское посольство о воссоединении с Римским Престолом, тем самым совершив выбор между просвещенной Европой и деспотичной Азией в пользу последней. С возражением же, продолжает выступающий, что то был не культурный, а политический выбор, адепты подобной упрощенной трактовки обычно соглашаются, замечая при этом, что речь прежде всего шла о сохранении национальной идентичности. Церковное сознание не может примириться с такой точкой зрения. Во-первых, идентичность – категория современная и вовсе не церковная, в реалиях же эпохи Александра Невского речь шла скорее о сохранении самой Руси, русских как этноса и их истинной веры. Кроме того, говорить только лишь о национальной идентичности – значит исключать из процесса представителей других народов, живших в то время на ставших ареной борьбы между Западом и Востоком территориях. Да и Европа в Средние века не была таким уж бесспорным очагом культуры, каким представляется многим сейчас, в то время как в Золотой Орде на государственном уровне демонстрировалась веротерпимость.

Доктор искусствоведения академик Российской академии художеств профессор Юрий Савельев подробно рассказал об истории сооружения русским зодчим Александром Померанцевым софийского Александро-Невского собора. С огромным интересом аудитория выслушала сообщения д.и.н. Александра Дегтярева о видении современными историками театра военных действий во время Невской битвы в устье Ижоры, д.и.н. канд. богословия профессора протодиакона Владимира Василика о значении богослужебных цитат в житии Александра Невского, завкафедрой иконописи ПСТГУ Екатерины Шеко об оправданности и качестве исполнения так называемых «высоких» и «низких» иконостасов в храмах различных исторических эпох и стилей, а также в церквах-новостройках. На заседаниях конференции выступили также представители Российского Православного университета, МГУ им. М.В. Ломоносова, Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова.