Первые три тома собрания сочинений и писем святителя Иннокентия (Вениаминова), просветителя Америки и Сибири, выпустило Издательство Московской Патриархии в рамках празднования Дней республики Саха (Якутия) в Москве. Издание приурочено к 380‑летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 215‑летию со дня рождения свт. Иннокентия и 35‑летию со дня его канонизации. Об этом проекте (в семи томах) рассказывает Жанна Григорьева, заведующая отделом научно-богословских изданий Издательства Московской Патриархии.

— Жанна Павловна, что связывает святителя Иннокентия, митрополита Московского, и Якутию?

— Митрополитом Московским свт. Иннокентий стал лишь на склоне лет, в 1867 г., после кончины свт. Филарета (Дроздова). А до этого он отдал 16 лет своей жизни служению в русских колониях в Северной Америке — на Алеутских островах и острове Ситха (ныне — остров Баранова, штат Аляска). Затем в сане епископа (с 1850 г. — архиепископа) Камчатского, Курильского и Алеутского служил на кафедре, территория которой включала Восточную Сибирь, Камчатку, Курильские острова и владения Российской империи в Северной Америке. Именно свт. Иннокентий хлопотал об устройстве сначала Якутского викариатства, а затем и основания отдельной Якутской кафедры. Просвещению якутского народа свт. Иннокентий отдал много времени и сил. Лично объезжал огромные территории этого края, и якуты отвечали ему безусловным уважением и любовью. При нем были осуществлены переводы литургических текстов на якутский язык, а день первого богослужения на родном языке — 19 июля 1859 г. — стал для якутов национальным праздником. Преемство святителя продолжилось — под руководством нынешнего якутского архиерея владыки Романа (Лукина) осуществлен перевод всей Божественной литургии на якутский язык. Надо сказать, что идея издания трудов свт. Иннокентия принадлежит епископу Якутскому и Ленскому Зосиме (Давыдову), который скончался в 2010 г. Ему посвящено это издание. Средства на собрание сочинений по поручению Президента Якутии Е.А. Борисова выделили представители делового сообщества региона.

— Можно ли говорить о том, что это полное собрание сочинений святителя Иннокентия?

— Нет, не полное. Для издания полного собрания потребуется не менее двадцати томов, а у нас заявлено только семь, хоть и весьма объемных. Дело в том, что свт. Иннокентий был необычайно деятельным человеком, собирал этнографические, геологические, метеорологические сведения, пока жил на Аляске и Алеутских островах. Более того, он дал письменность алеутам и тлинкитам, населявшим острова Алеутского архипелага и полуостров Аляску, составил для них букварь и грамматику, написал на их языке много поучений, произносил проповеди, перевел Евангелие от Матфея на алеутско-лисьевский диалект, составил катехизис. Таким образом, сочинения святителя на языках североамеркианских народов в наше собрание не включены. Кроме того, историками до сих пор не выявлена полностью его обширная административная и личная переписка, а он размышлял на самые разные темы — от вопросов нравственно-духовного воспитания и образования до организации торговли и способах пушного промысла.

— Что именно вошло в собрание сочинений?

— Во-первых, мы решили не ограничиваться воспроизведением того, что было издано в XIX в., а дать тексты в новой орфографии, сохранив стиль автора, и к ним подробные комментарии и иллюстрации. Это уникальный период российской истории — открытие и освоение русскими Северной Америки, заселение Восточной Сибири, Камчатки и Чукотки, Курильских островов. И задача нашего издания — ввести читателя в исторический контекст, дать ему возможность окунуться в интереснейшую часть нашей истории. Во-вторых, мы поставили перед собой цель найти как можно больше материалов, написанных свт. Иннокентием и неизданных ранее. Я с уверенностью могу сказать, что эта цель достигнута. Исключительная заслуга в том, что новые материалы станут общественным и научным достоянием, принадлежит Игорю Александровичу Курляндскому — историку, одному из потомков свт. Иннокентия. Именно он провел в архивах Санкт-Петербурга и Москвы не один месяц, извлекая на свет, расшифровывая и комментируя документы, которые представляют огромный интерес и для исследователей, и для широкого круга читателей. Например, в отделе рукописей Российской национальной библиотеки г. Санкт-Петербурга И. А. Курляндский изучил фонд свт. Иннокентия и другие личные фонды из его окружения (П. Н. Батюшкова, Ф. П. Литке, А. С. Норова и др.). Из подобранных документов, например, интересно письмо министру народного просвещения А. С. Норову с мыслями и предложениями по поводу проекта создания университета в Сибири. В Российском государственном историческом архиве изучены фонды Святейшего Синода, обер-прокурора Святейшего Синода, другие личные фонды. Новые материалы подробнее раскрывают миссионерскую деятельность святителя — его заботы об устройстве духовных миссий, об управлении епархиями и т. д. Очень важна также выявленная в фонде К. С. Сербиновича (а это был член комиссии "прошений, на высочайшее имя подаваемых") обширная записка святителя "О воспитании духовного юношества". Этот материал вошел в третий том, тираж которого мы получили на днях. Особая часть документов касается исполнения им обязанностей председателя Православного миссионерского общества в Москве с 1870 г. В московских архивах изучены личные фонды викарного епископа Дмитровского Леонида (Краснопевкова), ректора Московской духовной академии А. В. Горского, митрополита Филарета (Дроздова), писателя А. Н. Муравьева и других. В новое собрание сочинений войдут десятки неопубликованных ранее писем и записок о разных сторонах управления Московской епархией, об отношении митрополита Иннокентия к вопросам церковных реформ, производимых правительством Александра II. Несомненный интерес представляют его "Мысли о церковном суде" (1874 г.), письмо с критикой синодальных порядков епископу Герасиму (Добросердову), сохранившееся в фонде цензора Московского почтамта Байдукова, и т. д. Я перечислила только небольшую часть архивов и найденных материалов, полный их перечень гораздо шире. В настоящее время И. А. Курляндский работает над расшифровкой материалов, полученных нами из Библиотеки Конгресса США (архив Русской Америки) и Центрального архива ФСБ, в котором хранятся следственные дела репрессированных потомков святителя.

— Расскажите подробнее о материалах из Библиотеки Конгресса США. Они действительно представляют интерес для истории Русской Церкви?

— Это самая крупная коллекция материалов по истории Русской Америки. Первоначально это был архив Алеутской и Севевероамериканской епархии, поэтому он находился на острове Ситха в городе Новоархангельске (ныне г. Ситка). Затем, в 1872 г., архив перевезли в Сан-Франциско, куда переместилась кафедра, потом материалы вместе с очередным перенесением кафедры переехали в Нью-Йорк. В начале XX в. архив был разрознен, часть его оказалась в Библиотеке Конгресса. Значительно архив был пополнен за счет коллекции М. З. Винокурова, который эмигрировал из Якутии в США в 1919 г. Он был внуком священника Георгия Винокурова, смотрителя Новоархангельнской духовной семинарии и сподвижника свт. Иннокентия, и проработал в Библиотеке Конгресса США более 30 лет, собрав за это время уникальную коллекцию документов. Мы получили обширный материал, он войдет в последний том собрания сочинений и будет сопровождаться статьей об истории формирования этого архива и его составе.

— Какие еще особенности этого издания, кроме публикации новых архивных материалов?

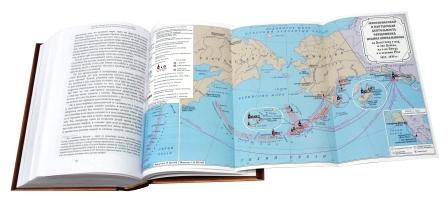

— Особенностей много. Начну с того, что у нас будут в качестве интереснейшего приложения несколько карт. Карты составлены специально к этому изданию профессором, доктором географических наук Г. Н. Озеровой и ее коллегой доцентом Т. М. Петровой. По первой карте можно проследить миссионерскую и пастырскую деятельность свт. Иннокентия в период его пребывания на Алеутских островах и острове Ситха в период с 1824 по 1839 г. Вы сможете увидеть на карте церкви, часовни, школы, приюты — как построенные до приезда свт. Иннокентия, в то время священника Иоанна, на острова, так и после его прибытия. Увидите расположение метеорологической станции, первой в этой части Тихого океана, и елового лесочка, посаженного святителем. Эти деревья сейчас охраняются правительством штата Аляска. Специальными штрихами будет показана территория прихода священника Иоанна Вениаминова, в который также входило селение Росс (ныне Форт-Росс) — русское поселение-крепость на территории Калифорнии. Там была выстроена часовня в честь Святой Троицы. Прихожан часовни окормлял священник из Ситхи. Вторая и третья карты посвящены дальнейшей деятельности свт. Иннокентия. Кроме того, вошедший во второй том монументальный труд "Записки об островах Уналашкинского отдела" мы сопроводили иллюстрациями, специально подобранными в книгах, близких по времени к данному периоду.

Еще одна особенность — это комментарии. Когда мы столкнулись в разделе "Животные" "Записок об островах Уналашкинского отдела" с фразами вроде "чикахлюк с усами и без пера", или "кдан, свинка другого рода", или "мышь (с хвостом) асгукидак", то были в замешательстве — что это за животные?.. Или такая, например, фраза: "На Уналашке растет несколько видов грибов и груздей". Почему автор разделил грибы и грузди? Для меня, например, это звучало как "несколько видов зверей и волков". Не сразу, но мы нашли специалистов, которые дали комментарий. Была проблема с метеорологическими наблюдениями свт. Иннокентия — как подать читателю большое количество таблиц? В чем их ценность, значение для современной науки? В этом случае нам помогли специалисты из Метеорологической обсерватории при географическом факультете МГУ, и очень интересная рецензия вошла в приложение ко второму тому.

— С какими сложностями вы столкнулись при подготовке издания?

— Алеутский язык. Алеутскую письменность, созданную русским миссионером, после продажи Аляски США перевели на латинскую графику. Надо сказать, что за полуторавековую колонизацию русскими Аляски алеуты стали воспринимать православие и кириллическую графику как свою национально-религиозную идентичность. Поэтому перевод их в протестантизм провалился, а вот графику волей-неволей пришлось перенять. Свт. Иннокентий как создатель алеутской письменности широко ее использовал, и мы искали того, кто может дать комментарий к сведениями по грамматике. Но людей, знающих алеутский язык, при этом именно нужный нам диалект и именно в кириллической графике, у нас в стране единицы. И с ними рабочие отношения, к сожалению, не сложились. В итоге мы нашли в Канаде человека, потомка русских эмигрантов, который занимается оцифровкой богослужебных текстов на языках североамериканских народов. Он с радостью взял на себя работу по оцифровке и набору всех алеутских и тлинкитских слов и выражений в соответствии с изданием 1840 г.

— Были ли забавные моменты при работе над изданием?

— Конечно. Было очень забавно, например, наблюдать, как наша редактор напевала разученную песню на алеутском языке во время работы. Она нашла ноты в Интернете к какой-то другой алеутской песне, наложила на них текст старинной песни из книги свт. Иннокентия, и пела. Там еще был такой интересный припев: "Уая, уая…". Она же долго с интересом искала название ягоды, которую свт. Иннокентий описывал так: "Красная ягода, по-алеутски какамадгин (т. е. сухие ягоды), видом похожая на красную смородину, с одною косточкою внутри и с черною шишечкою наверху, от излишнего употребления оной делается головная боль". Нашла — оказалось, что это дерен канадский, потом ботаники это подтвердили. Думаю, мои коллеги не будут со мной спорить, если я скажу, что благодаря этой книге мы стали лучше понимать и больше любить природу. Красоту этих величественных мест мы постарались показать в одной из цветных вкладок. Впереди у нас выход еще четырех томов, работа предстоит большая, но молитвами святителя Иннокентия, я уверена, мы справимся.