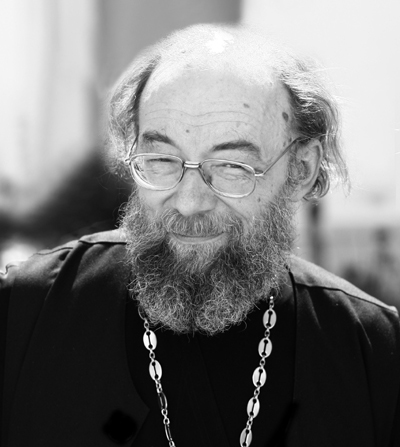

В последние годы в России и за ее пределами возрос интерес к изучению русского богословского наследия. Почему зарубежные исследователи сегодня обращаются к этой теме? В какой мере нами сегодня осознается национальная духовная традиция? Эти вопросы мы задали священнику Павлу Хондзинскому, руководителю секции «Русское богословие: традиции и современность» ХХ ежегодной богословской конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).

— Отец Павел, насколько актуальны для современной России исследования русского богословия XIX века?

— Всякий народ, как и всякий человек, воспринявший евангельскую проповедь, прочитывает ее по-своему, что-то свое находит и открывает в слове Христовом. Так русский народ создал свою богатую, глубокую духовную традицию. И если мы не будем действовать в ее русле, то вряд ли что-то хорошее сумеем сделать, даже если будем преисполнены самыми добрыми намерениями.

Русскому философу С.Франку принадлежат замечательные слова: «На референдумах надо учитывать мнение мертвых». За нами стоят многие поколения, жившие этой традицией, и если мы не сумеем попасть в резонанс с нею, то не только не приумножим ее, но и не найдем правильного пути к собственному духовному возрождению.

Нет смысла заново искать ответы к уже решенным задачам. Они давно найдены нашими великими богословами. В трудах святителя Филарета (Дроздова) мы можем найти подходы к осмыслению богословских проблем, не разрешенных в ХХ веке — к ним, например, можно отнести интерпретацию догмата об искуплении. Святитель Филарет также дал нам пример критического анализа западной традиции, сформулировал важнейшие принципы церковно-государственных отношений, исследовал проблемы богословского обоснования социально-исторической деятельности Церкви.

— Как соотносится греческое и русское богословское наследие?

— И греческая традиция, и русская — это одна общеправославная традиция, поэтому не нужно их противопоставлять друг другу. Но в то же время мне не кажется правильной точка зрения, утверждающая, что все православное богословие сводится только к греческому. При всем величии греческих Отцов Церкви, каждый православный народ привносит все же что-то свое, и сбрасывать со счетов это нельзя.

— Можно ли связывать повышенный интерес западных ученых к русской богословской традиции с духовным кризисом Католической Церкви?

— Католики интересуются сейчас русской духовностью, но мало кто из них понимает, по-моему, что русское богословие создает действительно благоприятную почву для диалога Востока и Запада. Создает именно потому, что в Синодальный период оно не «бездумно» пользовалось западными источниками, но совершило большую работу по их «воцерковлению». Вот на этом-то поле «воцерковленных» западных учений и можно было бы искать взаимопонимания друг с другом.

— С чего нужно начать работу по серьезному изучению русского богословия?

— Прежде всего, надо собрать и издать все, чтобы понять, чем мы владеем. Сочинения греческих и западных отцов Церкви еще в позапрошлом веке были собраны и изданы в знаменитой патрологии Миня. Нам нужен русский Минь. К стыду нашему, у нас до сих пор нет полного собрания сочинений таких крупнейших наших богословов как преподобный Иосиф Волоцкий или святитель Филарет Московский. Все, что пока удается сделать, это частная инициатива. А ведь это сложная, комплексная и к тому же довольно затратная работа богословов, историков, филологов: надо искать тексты, сличать списки, комментировать... Наследием того же святителя Филарета тоже мог бы и должен был бы заниматься целый институт.

— Какая работа по изучению наследия святителя Филарета ведется в рамках ПСТГУ?

— В этом году появился Филаретовский сектор в рамках отдела Новейшей истории Русской Церкви.

Мы начали с того, что издали том избранных сочинений святителя Филарета. Потом — библиографический указатель опубликованных творений святителя и литературы о нем. Мы проводим посвященные святителю семинары, из которых в итоге родилась Филаретовская секция Богословской конференции ПСТГУ; наладили издание ежегодного «Филаретовского альманаха». Но самое главное сейчас для нас — это работа по составлению летописи жизни и деятельности святителя Филарета. В этом году вышел из печати первый ее том, но еще надо выпустить томов девять, не меньше.

— Влияет ли упадок нравственности в российском обществе на сохранение богословских традиций?

— Богословие вообще гораздо теснее связано с жизнью, чем это обычно думают, и великие русские богословы всегда это чувствовали и всегда об этом заботились. Догматы веры должны прямо соотноситься с повседневностью нашей жизни — только тогда она будет заслуживать название «христианской». И русское богословие, именно потому что оно русское, и должно нам помочь в подъеме и поддержании не только интеллектуальной, но и духовной, нравственной жизни нашего общества. Святитель Филарет (Дроздов) настаивал на том, что христианин должен быть образованным человеком. Он говорил: «Христианство есть не юродство, а премудрость Божия». Только познание нами этой премудрости может стать основой для истинного научного знания и истинной культуры.

— В октябре этого года пройдет ХХ богословская конференция ПСТГУ. Впервые в ее рамках состоится секция «Русское богословие», в работе которой примет участие большое число гостей из-за рубежа...

— В последние годы русская духовная традиция стала, наконец, осознаваться на Западе как традиция самостоятельная, имеющая свои корни и достижения. Это заметно даже по тому, что в прошлом году на известную богословскую конференцию в итальянском монастыре Бозе была приглашена делегация от Русской Церкви, хотя раньше там православных «официально» представляли, как правило, только греки.

— Каким темам будут посвящены выступления иностранных богословов?

— Традиционно на Западе больше занимались древнерусской письменностью, кончая XVI–XVII веками. Но сейчас пробуждается интерес и к Синодальному периоду. На эту тему работ пока немного, но мало-помалу они начинают появляться.

— Чем можно объяснить интерес за рубежом именно к древнерусскому богословию?

— Этот интерес проявлялся в рамках славистики — научного направления, развитого во всем мире. Русское богословие, по сути, входило в эту область науки. Кстати, единственное фундаментальное исследование по домонгольской русской богословской литературе принадлежит известному немецкому слависту иезуиту Генриху Подскальскому. У нас, к сожалению, аналогичной работы до сих пор не появилось.

Что касается богословия Синодального периода, то долгое время на него смотрели как на подражательное Западу. Слава Богу, и у нас и на Западе начинают понимать, что это не так. Нас радует, что в последние годы интерес к русскому богословию и в России, и за ее пределами возрастает.