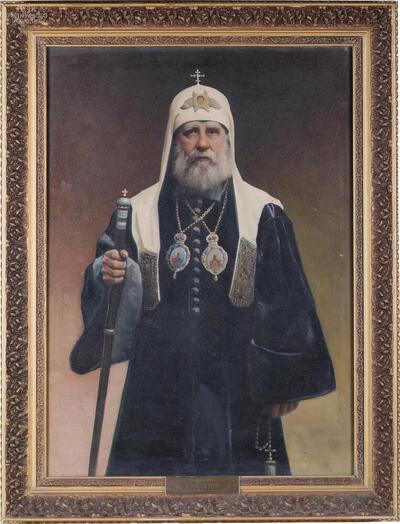

К 100-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ

В этом году в программу XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений были включены доклады, посвященные святому Патриарху Тихону, и организована отдельная секция о паломнических маршрутах по местам, связанным с пребыванием и служением святителя в России. Их авторы постарались охватить все ключевые периоды его служения и показать, как раскрывалась многогранная личность Первосвятителя. Талантливый администратор, мудрый экзарх, заботливый и чуткий к чужой беде архипастырь, непреклонный защитник Церкви, до последних дней противостоявший ее врагам, — таким остался Патриарх Тихон в памяти русского народа. PDF-версия.

Любовь паствы

О святителе Тихоне, Патриархе Московском и всея России, написано множество статей (в том числе и за рубежом) и десятки книг. О нем продолжают писать и сегодня. Однако, по словам церковного историка и автора подробного исследования о святителе Тихоне иерея Димитрия Сафонова, в них часто неправильно называют титул: «Тихон, Патриарх Московский и всея Руси». На самом деле, согласно определению Священного Собора 1917 года, титул звучит так: «Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский» либо «Патриарх Московский и всея России». Словосочетание «Московский и всея Руси» появилось только в 1943 году.

Так уж вышло, что Господь отвел святителю не много времени пребывать на каждом из мест служения. Например, Люблинскую епархию владыка Тихон возглавлял только год, Ярославскую кафедру шесть лет, Литовскую три года, и только Американскую восемь лет. Но каждый раз его отъезд на новую кафедру ознаменовывался искренней благодарностью паствы и сожалением, что приходится расставаться с любимым архипастырем. По многочисленным воспоминаниям людей, в нем притягивали доброта, отзывчивость, любовь, ровное отношение со всеми, невзирая на должность, живое участие и сострадание. Архивные источники свидетельствуют, что и в Америке, и в Ярославле провожать святителя собирались толпы народа.

Архимандрит Тихон (Затёкин), настоятель Вознесенского Печерского мужского монастыря Нижегородской епархии, в своем докладе привел выдержку из журнала «Американский православный вестник», где был напечатан подробный репортаж об этом событии.

«...Прозвучал гудок. Настала минута прощанья. В последний раз приняли мы благословение Архипастыря. Вот тронулся пароход. Быстро отделился он от пристани. Среди тысячи пассажиров наш глаз различает высокую фигуру Высокопреосвященнейшего Владыки, различает его добродушное сосредоточенное лицо. Вот руки его поднялись еще раз для благословения. Громогласное "ура" и "счастливаго пути" раздалось на пристани и, видимо, достигло слуха Высокого Путника, покидавшего берега Америки. А русский флаг в руках провожавших еще долго посылает во след кораблю привет… Ангела Хранителя, Владыко Святый!»1

А когда святитель покидал в связи с новым назначением Ярославскую кафедру, то городская дума Ярославля за «выдающуюся отзывчивость… беспрерывную благотворительность» присвоила архиепископу Тихону звание почетного гражданина города Ярославля2. Прецедента, когда такое звание присваивалось лицу духовного сословия, история еще не знала. Для этого даже потребовалось высочайшее разрешение императора Николая II.

Где бы ни служил святитель, везде проявлялись его неординарные организаторские способности и умение встраиваться в новые для себя обстоятельства и среду. Преобразуя и развивая духовную жизнь в той или иной епархии, он умел пробудить в человеческих сердцах внимание к православной вере, что неизменно увеличивало численность паствы. При этом каждый раз предметом его особой заботы становились вопросы образования и воспитания новых священнослужителей.

Это хорошо заметно по служению святителя в Америке. Как отметил доктор церковной истории, кандидат исторических наук иерей Александр Мазырин, в период служения нового архиерея многократно выросла американская паства (с 11 тысяч до сотен тысяч человек), открылись десятки храмов, число приходов увеличилось в пять раз — с 15 до 75. Трудами архиепископа Тихона был построен кафедральный Николаевский собор в Нью-Йорке. «Святитель открыл первую за океаном православную духовную семинарию и первый православный Свято-Тихоновский монастырь (в Пенсильвании). К концу его служения Американская епархия уже состоялась как еще численно маленькая, но все-таки уже вполне оформленная Поместная Церковь», — отметил отец Александр.

Особенности служения в Америке

Что послужило этому? К моменту назначения владыки Тихона на Северо-Американскую кафедру русская миссия в США находилась в очень сложном положении. По оценке доктора церковной истории сотрудника ОВЦС иеродиакона Алексия (Очканова): «После продажи Аляски Русская Церковь на территории Америки лишилась государственного статуса и вынуждена была искать свою нишу в религиозном пространстве Северо-Американского континента. Значительное увеличение православной паствы и расширение ее этнического состава на фоне бурного развития индустрии и модернизации страны поставило православную миссию перед необходимостью пересмотра форм организации своей деятельности».

Одним из стратегических управленческих решений епископа Тихона стало перенесение архиерейской кафедры из Сан-Франциско в Нью-Йорк, который имел статус культурной столицы Соединенных Штатов Америки. В этом городе располагались миссионерские центры большинства инославных конфессий. Это сделало управление епархией более эффективным и способствовало увеличению числа приходов в восточной части Америки, около Нью-Йорка, Питтсбурга и Бостона.

Другой задачей стала подготовка кадров духовенства. В Миннеаполисе была открыта духовная семинария, а в Кливленде — подготовительное училище. Причем святитель в большей степени рассчитывал на обучение духовенства из местного населения, поскольку оно хорошо знало свою паству, не собиралось никуда уезжать из Америки и пользовалось бóльшим доверием прихожан, чем «командированные» из России. Благодаря созданию православных братств, которых к 1905 году насчитывалось 80, святитель сформировал систему материальной поддержки местных приходов.

«Продолжив издательское дело своего предшественника, епископа Николая (Зиорова), он заказал перевод на английский язык Октоиха, Часослова и Минеи (Общей и Праздничной), а затем "Православный богослужебный сборник" с полным описанием церковных священнодействий, — продолжил отец Алексий. — Сам архиерей служил, кроме церковнославянского, на английском и греческом языках. Ведь его паства состояла не только из русских, креолов, индейцев, алеутов и эскимосов, но и греков, сирийцев, сербов и эмигрантов из Европы».

Иными словами, помимо огромных расстояний, спецификой Американской епархии был и ее многонациональный состав, представители которого изначально были связаны с разными Православными Церквами, которые, при единстве в вере, имеют каждая свои особенности в каноническом строе, в богослужебном чине, в приходской жизни. «Посему мы не считаем себя вправе посягать на национальный характер здешних церквей, напротив — стараемся сохранить таковой за ними, предоставляя им возможность быть непосредственно подчиненными начальникам их же национальности (сирийские, сербские и греческие приходы и избрание для них епископов)», — писал святитель3. Святитель сумел объединить эти разные приходы под единым руководством Русской Церкви. И добился в итоге того, что Американской епархии была предоставлена бóльшая автономия, чем другим российским митрополиям.

«При епископе Тихоне, — вспоминал один из преподавателей духовной семинарии в Миннеаполисе, — все были объединены общностью положений, интересов, чувств и мыслей. В миссии господствовало блаженство мира, согласия, дружбы и любви. Не было разрушительных ссор, озлоблений и взаимной ненависти, не было свары, не было разделений — был один архипастырь и одно стадо»4. Неудивительно, что, видя такую благодатную атмосферу, продолжился переход в Православие униатских общин, начатый в Канаде в 1877 году под руководством протоиерея Алексия Тавта. Так, за время служения преосвященного Тихона к Православию присоединились еще 32 карпаторусских прихода5.

Православный Первый Всеамериканский Собор в 1907 году стал неким итогом восьмилетнего служения святителя. На нем было принято решение о переименовании епархии в Русскую Православную Греко-Кафолическую Церковь в Северной Америке под юрисдикцией священноначалия Церкви Российской. «Принятые им решения легли в основу новых принципов управления Церковью в условиях Соединенных Штатов и долгие годы служили ориентиром при принятии всех ключевых решений церковной жизни. Практика проведения таких соборов сохранилась в Американской Православной Церкви вплоть до настоящего времени», — заключил отец Алексий.

Святитель прибыл на Аляску в 1898 году. И взрыхленная им за восемь лет почва принесла благодатные плоды. К концу 1917 года Американская епархия насчитывала 31 благочиние, 271 храм, 51 часовню, 257 священнослужителей. С 11 тысяч прихожан6 в 1903 году паства Алеутской и Североамериканской епархии выросла до 300 тысяч7.

На Ярославской кафедре

Служению святителя Тихона в Ярославской епархии посвятила свое выступление преподаватель ПСТГУ Инна Геннадьевна Менькова.

Возглавив в 1907 году Ярославскую епархию, архиепископ Тихон старался побывать на всех приходах, вплоть до самых отдаленных. Вникая в подробности деятельности и быта своего духовенства и причта, он уяснял характер и наклонности каждого пастыря и церковнослужителя, входил в подробности приходской жизни, стремясь в первую очередь посетить те места, где требовались поддержка неопытному или вразумление нерадивому пастырю. Его простые, сердечные проповеди были понятны, доступны и убедительны для слушавших. Руководство архиепископа Тихона было терпеливым и гуманным. Он был доступным, абсолютно нечиновным, разумным архипастырем и быстро снискал искреннюю любовь духовенства и паствы. Помня сельских священников по именам, святитель всегда заботился о них, особенно служащих на бедных приходах. Во всех спорных вопросах всегда становился на сторону клириков, защищая их от произвола властей. Как и в Америке, он много внимания уделял образовательному процессу: посещал учебные заведения, присутствовал на экзаменах, обращался с напутственными словами.

Ярославская губерния в то время была известна своими старообрядческими общинами (более 9,5 тыс. человек). По благословению архиепископа Тихона епархиальные клирики начали активную миссионерскую деятельность, способствовавшую взаимному примирению. В частности, с 1911 по 1914 год по благословению владыки в епархии регулярно проводились миссионерские крестные ходы, сопровождавшиеся молитвами, проповедями, беседами и раздачей брошюр. В итоге за период 1907–1913 годов в Православие перешло более двух тысяч старообрядцев, а прежде непримиримые стали более терпимо относиться к православным священникам и мирянам.

Очень взвешенной была позиция архипастыря в вопросах политики. Он доброжелательно общался с представителями разных партий, но был против критики власти и тем более против каких-либо противоправных действий. Терпеливо напоминая, что пастырь, будучи руководителем совести верующего, обязан привносить христианское начало и в область мирских дел. Наиболее доверительные отношения сложились у него с руководителем Ярославского Союза русского народа И. Н. Кацауровым. Под влиянием архиепископа Тихона деятельность союза приобрела более духовное, нежели политическое содержание: в частности, он содействовал устроению религиозно-нравственных чтений.

«Владыка строго следовал принципам невмешательства в политическую борьбу, сохранения верности церковным канонам, ограждения от вмешательства во внутреннюю жизнь Церкви и защиты ее интересов. Во многом благодаря усилиям по недопущению социальной и национальной розни в Ярославле в этот период не было ни еврейских погромов, ни массовых выступлений рабочих», — подчеркнула историк.

Война

В 1914 году архиепископ Тихон получил благословение возглавить Литовскую кафедру. «В Вильне тогда была очень сложная ситуация, — пояснил священник Александр Мазырин, — и потребовался авторитетный иерарх, опытный в деле налаживания отношений с иноверной западной средой. Однако мирное его служение продлилось недолго». Началась Первая мировая война. В этих условиях архиепископ Виленский Тихон проявил себя не только как умный, активный и талантливый администратор, но и как бесстрашный, мужественный человек. С первых дней войны по его благословению в Литовской епархии начался сбор пожертвований на оборудование и содержание лазаретов для раненых и богаделен для беженцев. «Было распространено обращение ко всему духовенству епархии с призывом отчислять 4 процента из своего жалованья в пользу раненых», — отметила в своем выступлении главный специалист Российского государственного военно-исторического архива Наталья Букштынович. Владыка также организовал служение Виленских священников в лазаретах и советовал им чаще совершать богослужения среди раненых. Приходское духовенство и иеромонахи непрерывно дежурили на перевязочных и питательных пунктах виленского вокзала: напутствовали тяжелораненых и больных, служили молебны, раздавали крестики и книжки духовного содержания. Архиепископ также сам посещал лазареты, служил и общался с ранеными.

А 5 октября 1914 года благословил пронести по лазаретам для укрепления духа раненых и медицинского персонала чудотворную икону Божией Матери «Одигитрия» из Виленского Свято-Троицкого мужского монастыря.

«Когда в 1915 году возникла угроза плена, владыка организовал и возглавил эвакуацию из Вильны мощей святых виленских мучеников, православного клира, верующих, а также учебных заведений и церковного имущества. По его благословению святые мощи угодников Божиих сопровождал в Москву иеромонах Досифей (Жидков). Он же и затем присматривал за ними в Малом соборе Донского монастыря, где их выставили для поклонения», — продолжила докладчик. Когда угроза миновала, святитель вернулся в епархию, обосновавшись в уездном городе Дисне для более тесного общения с паствой на незанятых врагом территориях.

Летом и осенью 1916 года во время рабочих поездок по епархии архиепископ Тихон не раз бывал в действующей армии, где служил молебны и панихиды, в также в окопах на передовой. Вот что писал «Вестник Свято-Духовского братства» (1916. № 13) об одной из таких поездок: «В заботах о своей пастве владыка предпринял тяжелый и небезопасный труд проезда по фронту, попутно посещая окопы и приходы действующей армии, причем в некоторых окопах владыка находился в 150 шагах от врага. Опасность угрожала ему и вне окопов, при обозрении церквей, так как в большинстве обозреваемых местностей в редкий день коварный враг налетом воздушной эскадрильи не причиняет вред, а то и смерть мирному населению. И даже в день посещения владыкою местечка М. — после его отъезда — на местечко было сброшено 26 бомб. Но Промысл Всевышнего все время хранил дорогого и благостного Архипастыря здравым и невредимым». За самоотверженное пастырское служение на фронте святитель Тихон был отмечен верховным главнокомандующим Русской армии. К ордену святого благоверного князя Александра Невского ему были пожалованы «мечи» — особое дополнение в виде скрещенных мечей. Лица духовного звания удостаивались этого знака крайне редко, поскольку эта награда жаловалась исключительно «за военные подвиги против неприятеля».

Двадцать девятого июня 1917 года архиепископ Тихон был возведен в сан митрополита и занял Московскую кафедру. А через полгода, 5 ноября 1917 года, на Всероссийском Поместном Соборе Русской Православной Церкви митрополит Московский и Коломенский Тихон был избран Патриархом Всероссийским.

Голгофа

Святейший Патриарх Тихон возглавил Патриарший престол спустя 200 лет, в тот самый исторический момент, когда власть в стране захватили откровенные богоборцы — большевики, самая русофобская в тот момент и самая безбожная, самая антипатриотическая партия.

«Против Русской Церкви была развязана война всеми доступными большевикам средствами, принято дискриминационное антицерковное законодательство, Церковь лишили всех прав и всего ее имущества», — продолжил отец Александр.

Начались оголтелая антирелигиозная пропаганда, вскрытие и ликвидация святых мощей, аресты и убийства духовенства. В этих условиях Патриарх Тихон безбоязненно обличал преступления новой власти, развязанный ею террор и глумление над святынями. «Он обличил предательский ленинский Брестский мир, в котором, как говорил святитель Тихон, содержались семена будущих войн и зол для всего человечества», — отметил священник.

В то же время святитель Тихон, будучи ненавидим богоборческой властью, стал одним из самых любимых народом Предстоятелей Русской Церкви. На его богослужения везде стекались тысячи людей. И он, сколько хватало сил и было возможности, служил почти каждый день: в Москве, в Александро-Невской лавре в Петрограде, в Ярославле и других городах.

«Изменился ли святитель Тихон, будучи возведенным в Патриаршее достоинство? — задался вопросом архимандрит Тихон (Затёкин). — Изменил ли он своему жизненному правилу дарить людям радость, невзирая на все тяготы жизни? Воспоминания, написанные его современниками, говорят нам, что нет, он остался прежним, доступным и жизнелюбивым». Двери его дома всегда были для всех открыты, как открыто было каждому его сердце — ласковое, отзывчивое, любвеобильное. Своей мягкостью, кротостью, снисходительностью, своим тихим и любовным отношением к людям Святейший Патриарх умел всех примирить и успокоить. Умел победить своим незлобием все враждебное Церкви и внутри, и вне ее. Своим исключительно высоким нравственным и церковным авторитетом он собрал воедино распыленные и обескровленные церковные силы. В черную ночь безвременья его незапятнанное имя стало светлым маяком, указывающим путь верным.

«Некоторые считают, что святитель Тихон неоправданно вмешивался в политику, что надо было подчиняться государственной власти, какая бы она ни была, — предположил отец Александр. — Но святитель не мог молчать, если видел вопиющее зло. Потому что считал, что призвание Церкви — взывать к совести властителей. Но при этом много раз подчеркивал, что Русская Церковь не вмешивается в политическую борьбу. Готова принять, благословить любую власть, которую примет народ, но ту, которая будет поистине Божьим слугой». И заставить замолчать Патриарха большевикам не удавалось.

Во время страшного голода 1921–1923 годов в Поволжье и других регионах России благодаря призывам святителя Тихона к мировой общественности и религиозным лидерам других стран, в том числе Америки, христианами Запада была оказана голодающим существенная помощь. В 1922 году по обвинению в сопротивлении изъятию церковных ценностей и связях с Зарубежной Церковью Патриарх Тихон был помещен под домашний арест. А с 19 апреля по 27 июня 1923 года находился в заключении во внутренней тюрьме ГПУ на Лубянке. Этим воспользовалась созданная в 1922 году обновленческая церковь — раскольническая структура, которая, по замыслу ее создателей и при поддержке большевиков, должна была подменить собой Русскую Православную Церковь (подробнее см.: Журнал Московской Патриархии. 2024. № 7). Между тем богоборцы готовили показательный политический процесс над Святейшим Патриархом, вердиктом которого должен был стать расстрел святителя. Однако, в том числе и под давлением международной общественности, суд не состоялся. Патриарх был освобожден и продолжил свое служение. На его службы вновь собирались толпы верующих людей. Но враги Церкви не сдавались. В декабре 1924 года на Патриарха было совершено покушение, в результате которого погиб его келейник и преданный друг Яков Полозов. Это стало серьезным ударом для святителя.

По источникам, исследованным священником Димитрием Сафоновым, с конца 1924 года ГПУ начало реализацию плана по отстранению Патриарха от дел церковного управления. Помещение святителя в больницу было частью этого плана. Однако на первом этапе после интенсивного лечения Патриарху Тихону стало лучше и он смог служить, в том числе в находящихся неподалеку от больницы храме Воскресения Словущего на Остоженке и в Зачатьевском монастыре. Меж тем процесс интенсивного давления на Патриарха не прекращался. Его регулярно допрашивали прямо в палате сотрудники ГПУ по уже новому делу — об участии в «церковно-монархической шпионской организации». В праздник Благовещения 7 апреля 1925 года святитель Тихон скончался.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Отъезд Высокопреосвященнейшего Владыки Тихона в Россию // Американский православный вестник. 1907. № 6. С. 100.

2 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 273. Л. 2–2 об. Дело Ярославской городской управы о присвоении архиепископу Тихону звания почетного гражданина г. Ярославля.

3 Проповеди и поучения святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, просветителя Северной Америки. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2001.

4 Там же.

5 Карпаторусская православная епархия Америки [American Carpatho-Russian Orthodox Diocese of the USA (ACROD)] — самоуправляемая епархия на территории США и Канады в составе Американской архиепископии Константинопольского Патриархата, подчиняющаяся непосредственно Фанару; изначально состояла из карпаторусских общин в США, перешедших из униатства в Православие в 1936–1937 годах. URL: ttps://www.pravenc.ru/text/1681135.html (дата обращения: 15.02.2025).

6 Православная миссия в Аляске (Северной Америке) в 1902 г. // Широков С. Святитель Тихон — Патриарх Московский, Просветитель Северной Америки. М.: Центр миссионерских исследований, 2009. С. 290.

7 Григорьев Дмитрий, прот., Буевский А. С. Алеутская и Североамериканская епархия // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001.