К 100-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ ПЕРВОГО НОВОМУЧЕНИКА ВЯТСКОЙ ЗЕМЛИ ПРОТОИЕРЕЯ ПАВЛА ДЕРНОВА И ЕГО СЫНОВЕЙ

В 1906 году, в разгар Первой русской революции, елабужский священник Павел Дернов опубликовал небольшое, но емкое письмо — отклик на публикацию своего собрата М. А. (статья вышла под инициалами пожелавшего сохранить инкогнито корреспондента), с горечью и болью писавшего о духовенстве и так называемом освободительном движении1. В своем ответе отец Павел, всецело поддерживая автора, отмечал: «И вот деятели освободительного движения готовы избивать нас и избивают нравственно всякими поношениями, злословиями и клеветами за то, что мы вместе с ними не служим этому движению во всем, этим целям, со всеми сопутствующими ему темными явлениями <...>»2. Эти слова сполна воплотились в реальность 11 лет спустя — в 1917 году.

Усердный елабужский пастырь

Павел Александрович Дернов родился 12 января 1870 года в семье священника села Пиштань Яранского уезда Вятской губернии (и одноименной епархии).

В 1894 году Павел Александрович Дернов закончил курс Казанской духовной академии со степенью кандидата богословия и приехал в Елабугу. Молодой священник был направлен в елабужский Спасский собор. Именно здесь находился чудотворный образ Спаса Нерукотворного, который носили крестным ходом не только в города Вятской губернии, но и, например, в город Мензелинск (Оренбургская губерния).

С 1 октября 1894 года отец Павел служил священником и законоучителем Елабужского реального училища и женской гимназии, где читал курс русской литературы, а также настоятелем Рождественско-Богородицкой гимназической церкви3. Преподавал он и в Елабужском епархиальном училище. Воспитанники вспоминали о батюшке как о любимом учителе4.

Матушка отца Павла — Анна — была дочерью протодиакона Спасского собора Елабуги Аркадия Ивановича Лаженицына5. Они сочетались браком 26 сентября 1894 года. К 1917 году в семье Дерновых росли пятеро детей.

Елабужский пастырь принимал деятельное участие и в работе местного братства трезвости, которая находила всемерную поддержку викария Вятской епархии епископа Сарапульского Амвросия (Гудко), принявшего в 1918 году мученическую кончину. Одним из главных дел владыки Амвросия стала именно борьба с пьянством. «Неудивительно, — комментировал эту деятельность отца Павла один из ижевских священников, — так как в его архипастырском ведении находятся такие пьянственные центры, как Сарапул, Ижевск и Воткинск. <...> Елабужское братство настолько хорошо работает, что со временем, может быть, послужит образцом деятельности в этом роде для всей России»6. В марте 1916 года в Елабужском реальном училище при деятельном участии отца Павла был открыт кружок трезвости. Батюшка составил положение о деятельности кружка, лично ходил к попечителю Казанского учебного округа и добился одобрения.

Отклик на патриаршее воззвание

Очень ярко описывала события 1917 года дочь Дернова Варвара: «Революция была прежде всего беспорядок. Особенно во время войны. По мнению многих, в том числе моего отца, ее просто не должно было быть. Тем более что Россия искони — страна монархическая, всегда во главе был царь. <...> И когда в городе кипели митинги, никто из нашей семьи, ни отец, ни тем более братья, в этом участия не принимали7. <...> В церквах вместо царя стали поминать какой-то "синклит". И папа поминал. <...> Однажды на какой-то вопрос, может быть, мой, сказал, что он за царя сам молиться продолжает»8.

На призыв Патриарха Тихона в январе 1918 года встать «на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей»9, в котором Предстоятель анафематствовал гонителей Русской Церкви10, откликнулись по всей стране. Так, например, крестные ходы 11 февраля было решено провести в Бердянске и окрестных селах, в Костроме. Не осталась в стороне и Елабуга. Как вспоминала Варвара Дернова, патриаршее послание было зачитано на воскресном богослужении, после которого состоялся крестный ход. Скорее всего, решение о службе и крестном ходе было принято на пастырско-мирянском собрании. О нем сообщалось в телеграмме елабужского благочинного Добромыслова, которую он послал в Вятскую духовную консисторию: «Елабужское многолюдное пастырско-мирянское собрание единогласно постановило: защищать Святую Церковь не щадя жизни»11 (епископ Вятский Никандр (Феноменов) 20 февраля наложил такую резолюцию: «Напечатать в Известиях Епархиальных. Очень желательно, чтобы на пастырско-мирянских собраниях выносились подобные резолюции»12).

Во время службы священник обращается к собравшимся с проповедью. «Кто же ее произнесет? — писала Дернова. — Отец Павел Дернов! Известный всему городу оратор, человек, владеющий даром слова. <...> Хорошо помню бурный разговор между папой и мамой вечером. Говорила очень взволнованно мама: "Что ты делаешь, у тебя дети!" Надо сказать, что я никогда не слышала никакой размолвки между родителями. Либо они уж очень любили друг друга, либо отец обладал такой кротостью и в такой степени, что никогда слово спора, столкновения в нашей семье между родителями не случалось. И это был единственный бурный разговор, который я слышала и хорошо помню. Что отвечал отец, я не знаю. Он уже решил для себя, принял на себя это обязательство»13.

Вот как запомнилась 11-летней девочке сама проповедь ее отца-священника: «<...> в Константинополе <...> был временщик, который забрал всю власть в стране, и император поступал так, как ему подсказывал временщик. А тот советовал одно зло за другим, все именем императора <...>. Люди, попавшие в немилость к временщику, могли спастись только у алтаря храма, так как в Византии существовал древний обычай, что даже преступник, нашедший убежище в храме, получал защиту и его нельзя было казнить. <Временщик> стал добиваться у императора отмены древнего обычая. И... добился! После того уже не было никакой преграды его своенравию и его злодеяниям. И в гордости своей он посягнул на то, что оскорбил императрицу. Она пала в ноги императору и просила защиты. Только тогда из уст ее узнал император о злых делах, которые творились его именем, и приказал схватить временщика и казнить его. А тот бежал и укрылся в храме, припав к алтарю. Однако это уже не могло спасти преступника, он сам позаботился о том, чтобы перестал действовать древний закон христианского милосердия. Но тут вышел сам константинопольский патриарх и заступил дорогу посланным схватить преступника. И тем утвердил неприкосновенность Божьего храма»14.

После богослужения состоялся запланированный ранее крестный ход.

За «душегубов» заплатили жизнью

Через два дня Елабугу заняли красные. В ночь на 27 февраля в дом Дерновых пришли с обыском. «Я помню, как папа за стеной моей детской пошел в свой кабинет, — вспоминает Варвара Павловна события той ночи. — Почему-то я поняла, что он идет молиться. Мне надо было встать и пойти к нему. И зачем я не встала? А я ждала, когда он пойдет обратно. И этого я не услышала. Наверное, он спустился из залы по парадной лестнице и вышел. Потом я слышала, как шумно и возбужденно собирались мальчики и как мама сказала что-то вроде: мальчики, вы потише или поосторожнее. И больше мы их живыми не видели и не слышали»15.

Сухой язык официального епархиального доклада сообщает о трагических событиях в Елабуге: «Вятская Духовная Консистория слушали рапорт благочинного церквей города Елабуга от 14 февраля за № 94, с донесением о том, что в ночь на сего дня были арестованы прибывшими красногвардейцами елабужские протоиереи Сергей Танаевский и Павел Дернов, а сего дня утром за городом найден труп убитого о. Павла Дернова <...>. Приказали о смерти о. Павла Дернова напечатать в "Официальных известиях", призвав духовенство епархии помянуть убиенного протоиерея Павла»16.

В «Официальных известиях» также находим: «Умерли и за смертью исключены из списков <...> законоучитель Елабужской женской гимназии прот. Павел Дернов — 14 февраля»17.

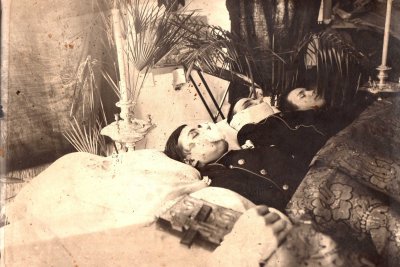

Об отце Павле и других новомучениках Святейший Патриарх Тихон молился на заупокойной Литургии 31 марта / 14 апреля 1918 года в память всех, за веру и Церковь Православную убиенных. Синодик замученных за прошедшие месяцы революции, по которому молился Патриарх, открывался именем митрополита Киевского Владимира (Богоявленского). После службы проповедь произнес протоиерей Павел Лахостский (1866–1931). Ее текст, составленный по сообщениям из епархий, в частности, позволил восстановить картину случившегося: «Когда арестованные дети узнали, что отец их убит, то один из них не выдержал и назвал красногвардейцев "душегубами". Этого было достаточно, чтобы всех троих вывели на край города, на пристань, и расстреляли. Представьте же себе, яснее представьте эти живые картины нашей ужасной действительности: и эту дочь, ставшую на дороге убийцам и умолявшую пощадить любимого папу, и эту картину, когда в доме достойного священнослужителя, из доброй духовной семьи, известной во всем крае, лежат рядом 4 трупа невинных жертв <...>»18.

Первоначально все три брата, 20-летний Борис, 18-летний Григорий и 17-летний Семен, скорее всего, отправились вслед за уведшими священника красногвардейцами узнать о судьбе отца. Позднее Варвара Дернова излагала собственную версию случившегося следующим образом: «Есть предположение, что его не расстреляли, а закололи штыками. Во всяком случае, у него была одна огнестрельная рана на лице навылет со щеки на щеку. То ли удостоверялись, жив или умер, то ли добивали. А когда через несколько дней после похорон маме сказали, что можно съездить на Моралевскую мельницу, то оказалось, что на льду Тоймы громадное кровавое пятно. Мама зачерпнула этого кровавого снега. Помню, как его везла. Хозяин мельницы Моралев убеждал маму, что он все видел, и когда отца привезли, то он просил дать ему возможность исповедаться. Правда это или фантазия Моралева, я не знаю, но на отца это похоже. Он и перед такой смертью хотел, чтобы ему отпустили грехи, согласно его нерушимой вере»19.

О мученической кончине своих братьев сестра писала так: «Их расстреливали, по-видимому, спешно, пришлось добивать. У Бори было избито лицо, его добивали по голове. У Гриши было что-то страшное — его застрелили разрывной пулей в затылок и разлохматили весь низ лица, челюсть, язык. Он в гробу лежал с толстой повязкой на лице. Говорили, что Сеня в последний миг испытал ужас смерти — ему за неделю до того исполнилось 17 лет. Его тоже убивали разрывной пулей, но она развернула ему ногу. Лицо его было единственное из всех четверых цело и спокойно. Есть фотография их четверых на столе. <...> Лица трех братьев видны ясно и отчетливо»20.

Апрель 1918 года доносит до нас еще одно свидетельство. Диакон села Кумёны Сергий Попов пожертвовал 50 рублей и писал в Вятскую консисторию: «Благодарение Господу, освободившему меня сегодня Своей милостью из-под ареста, может быть и смерти. Прошу принять от меня малую лепту 50 руб. для передачи, по Вашему усмотрению, сиротам духовенства, родители коих сподобились принять мученическую кончину в сии страшные дни революции. Прошу вашего архипастырского благословения и молитв».

9 апреля епископ Никандр распорядился деньги «препроводить благочинному Елабужских градских церквей для выдачи семейству убиенного о. протоиерея П. Дернова»21.

Годы спустя

Поразительно, но имя отца Павла не давало покоя богоборцам и много позднее, когда в 1930-е годы разворачивался новый маховик репрессий против Церкви. В 1931 году 69 представителей елабужского духовенства и монашества проходили по одному уголовному делу. Обвинительное заключение начиналось так: «В 1918 году карательными органами пролетариата была вскрыта контрреволюционная организация, куда входило всё (! — А. М.) духовенство в Елабуге, организаторами и вдохновителями контрреволюционной организации являлись протоиереи Елабуги Дернов Павел и Танаевский Сергий, первый с тремя его сыновьями приговором Ревкома были расстреляны»22.

В 1981 году отец Павел был прославлен Русской Православной Церковью Заграницей в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

В 2000-х годах память о Дерновых стала постепенно возвращаться в церковно-общественную жизнь. В феврале 2008 года в городе Кирове (Вятке) прошли памятные мероприятия, посвященные 90-летию гибели отца Павла Дернова и его сыновей. Летом 2008 года внучка отца Павла Анна Филиппова впервые приехала в Елабугу. Общение с местными жителями, духовенством, историками, краеведами ее убедило: о Дерновых в Елабуге не забыли, хотя эта память носила отрывочный характер. Но с помощью елабужан Анне Сергеевне удалось сделать то, о чем она давно мечтала, — найти на снесенном городском кладбище место бывшей могилы деда, протоиерея Павла Дернова, и его сыновей.

30 сентября 2010 года на елабужском кладбище открылся посвященный Дерновым символический памятный камень. На елабужских приходах и в городе проходят памятные мероприятия, посвященные Дерновым. Мероприятия, посвященные 95-летию мученической кончины отца Павла и его сыновей, прошли в феврале 2013 года в Елабуге и в Кирове (Вятке).

ПРИМЕЧАНИЯ

1 М. А., свящ. Мысли и впечатления сельского священника при чтении «дневника Епархиального пастырско-мирянского собрания» // Вятс. епарх. вед-сти. 1906. № 46 (16 ноября). Отд. неофиц. С. 1635–1636.

2 Дернов П., свящ. Открытое письмо священнику М. А., автору заметки «Мысли и впечатления сельского священника при чтении дневника Епархиального пастырско-мирянского собрания» в № 46 Епархиальных Ведомостей // Там же. 1906. № 51–52 (24 дек.). Отд. неофиц. С. 1807.

3 ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1630. Л. 740 об.; Дернов П., свящ. Историческая записка о состоянии Елабужского реального училища

за 25 лет его существования (1878–1903 гг.). Елабуга, 1903. С. 32.

4 Маркелов А. Веточка учительского древа // Вятский край. 1996. № 108–109 (12 июня). С. 7.

5 Дернова В. П. О папе и братьях // Сборник материалов и статей памяти В. П. Дерновой. Алма-Ата, 1992. С. 31.

6 Прикамская жизнь. 1917. № 18 (22 янв.). С. 3–4.

7 Дернова В. П. Указ. соч. С. 35–36.

8 Там же. С. 38.

9 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. Документы и фотоматериалы. М., 1996. С. 23–25.

10 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. М., 1994. С. 83.

11 Официальные известия по Вятской епархии. 1918. № 7–8 (1–11 марта). С. 80.

12 Там же.

13 Дернова В. П. Указ. соч. С. 40.

14 Там же. С. 40–41.

15 Там же. С. 42.

16 Вятск. епарх. вед-сти. 1918. № 3. С. 81.

17 Служебные перемены // Официальные известия по Вятской епархии. 1918. № 7–8 (1–11 марта). С. 84.

18 Новые священномученики: Слово на заупокойной Литургии, совершенной Святейшим Патриархом Тихоном в храме Московской духовной семинарии 31 марта // «Приспело время подвига...»: Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. о начале гонений на Церковь / Сост., автор статьи Н. А. Кривошеева. М., 2012. С. 433.

19 Дернова В. П. Указ. соч. С. 43.

20 Там же. С. 44.

21 К сведению духовенства // Официальные известия по Вятской епархии. 1918. № 12–13 (1 мая). С. 130–131.

22 Елдашев А. М. Монастыри Казанского края: очерки истории. Казань, 2004. С. 189–190. В 1957 г. эта концепция получила развитие, когда была составлена машинописная рукопись, в которой есть глава «Елабуга в период подготовки, проведения Великой Октябрьской социалистической революции и в годы гражданской войны (в 1917–1920 годах)». Текст, который был обсужден на собрании ветеранов 18 августа 1957 г., утверждает: «16 февраля ночью вооруженные реалисты, солдаты и офицеры местного полка, возглавляемые протоиереями Дерновым и Танаевским, напали на здание УИК, разгромили склад и разобрали оружие. Поэтому, когда пришел отряд Колчина, организатор мятежа протоиерей Дернов и три его сына были репрессированы первыми. У них в доме (ныне тубдиспансер) обнаружили станковый пулемет, много винтовок, патронов и гранат». Эта версия неоднократно повторялась в поздних книжных и газетных публикациях.

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ

Артем Владимирович Маркелов родился в 1970 году в Кирове. Кандидат исторических наук (диссертация «Местночтимые иконы и святые в церковно-общественной жизни российской провинции второй половины XVII — начала ХХ в. (на примере Вятской епархии)»). Член Союза писателей России. Автор книг и нескольких десятков исторических и журналистских публикаций в научных сборниках, региональных и общероссийских печатных изданиях, на интернет-ресурсах. Лауреат премии «Вятский горожанин» (2006), премии имени профессора В. В. Болотова (г. Тверь, 2007).