Роль Сергия Радонежского в возрождении русского монашества

Татаро-монгольское иго повергло русское монашество в состояние глубочайшего кризиса. Почти на целое столетие оказались потерянными не только важнейшие навыки аскетической и молитвенной практики иноков, но и сами принципы, лежащие в основе монашества как особого феномена духовной жизни. Восстановление традиций монашеской жизни, сформировавшихся в Киевской Руси, стало возможным лишь благодаря реформе святителя митрополита Алексия и молитвенно-аскетическому подвигу Преподобного Сергия Радонежского.

После Батыева нашествия русское монашество наряду со всем народом понесло тяжелейшие потери. Большинство монастырей Киевской Руси располагались в городах или неподалеку от них. Это делало их легкой добычей для захватчиков: обители подвергались жестокому разгрому и разорению, которое сопровождалось истреблением насельников. Множество известных в домонгольский период обителей запустело на долгие годы, а иногда и навсегда.

Преемство, передача живого опыта подвижнической жизни от иноков, прошедших долгий путь монашеского делания, новоначальным, в монашестве важно как ни в какой иной сфере духовной жизни. Гибель тысяч русских монахов прервала эту внутреннюю связь поколений.

После разгрома

Вторая половина XIII — первая половина XIV века — это в большей степени время князей-мучеников, пострадавших от ордынцев, и великих святителей, трудами которых возрождалась Русская Церковь после монгольского разорения. Помимо того что традиция монашеского делания оказалась утраченной, сама эпоха мало располагала к монашеской жизни. Трудно было предаваться созерцанию в условиях, когда большинство монастырей лежало в развалинах и требовались огромные усилия для их возрождения. Но главное, что в любой момент можно было ожидать нового набега ордынцев и, как следствие, нового разорения обители, гибели или угона в ордынское рабство. Жизнь русских людей (и монахов в том числе) сводилась в эту эпоху в основном к восстановлению того, что было разрушено монголами, и элементарному выживанию. Для отшельнического подвига и молитвенного созерцания где-нибудь в удаленных местах на окраинах Руси иноки этого смутного времени еще не были готовы духовно.

После монгольского нашествия монашество в русском обществе зачастую уже не рассматривалось как особый путь христианской жизни. Взгляд на монашеский постриг как на некое второе крещение, освобождающее человека от ранее совершенных им грехов, получил еще большее, чем в домонгольский период, распространение. По этой причине, особенно среди княжеско-боярской элиты общества, стала популярной практика предсмертного пострижения в монашество.

Чтобы понять, в каком упадке находилось русское монашество во второй половине XIII — первой половине XIV века, достаточно заглянуть в православный Месяцеслов. Сразу бросается в глаза, как мало имен преподобных этой эпохи в сравнении с другими периодами русской церковной истории. И даже о тех святых иноках той поры, чьи имена сохранились до наших дней, мы не знаем практически ничего — ни подробностей их жизни, ни точных датировок: как правило, они очень приблизительны. Например, совершенно неизвестны обстоятельства жизни киево-печерских подвижников того времени. Скорее всего, большинство из них — преподобномученики, пострадавшие от рук монгольских завоевателей. По сути, можно констатировать лишь тот факт, что какая-то монашеская жизнь в этой некогда славной древнерусской обители после Батыева погрома на определенном этапе возродилась и поддерживалась.

«Богадельня» для богатых

Однако, несмотря на малочисленные сведения, можно утверждать, что в это время на Руси практически полностью исчезли общежительные монастыри. Они всегда являлись основой подлинно подвижнической жизни — школой, в которой новоначальный инок получал базовые понятия о монашестве и формировал основные навыки молитвенно-аскетической практики.

В первое столетие после Баты-ева нашествия на Руси преобладали особножительные обители. Поскольку большинство этих монастырей были городскими или пригородными и к тому же являлись ктиторскими (княжескими или боярскими) по своему характеру, обстановка в них мало способствовала аскетическим подвигам. Такие монастыри в большей степени рассматривались как родовые некрополи и места, где богатые постриженики могли тихо и мирно провести старость, встретить кончину и в дальнейшем иметь место постоянной заупокойной молитвы. Для поступления в большинство таких обителей необходимо было внести немалый вклад — земельный, денежный или же дорогими вещами.

Например, крупнейший и богатейший среди обителей Пскова Снетогорский монастырь, известный с конца XIII века, печально прославился как своего рода «богадельня» для богатых псковичей. После своего пострижения они продолжали здесь вкусно и обильно есть и пить, носить богатые одежды. Говорили, что игумена здесь избирали из числа самых бедных иноков, чтобы он во всем зави-сел от богатых пострижеников и не имел над ними власти. Келарем же, напротив, избирали самого богатого монаха, чтобы он обеспечивал братии комфортное существование. В конце XIV века Суздальский архиепископ Дионисий, прибывший в Псков по благословению Константинопольского Патриарха для борьбы с ересью стригольников (адепты этой секты подвергали резкой критике Церковь и духовенство), пытался навести порядок в этой буйной обители и приучить иноков-сибаритов к элементарным требованиям общежительного устава. Сохранилась датированная 1387 годом грамота святителя Дионисия братии Снетогорского монастыря, призывавшая псковских монахов к соблюдению правил иноческого общежития1. Однако суздальский архиерей, который, пройдя долгий путь монашеского подвига, оставался строгим аскетом и после того, как стал епископом, не слишком преуспел в попытках поднять духовно-нравственный уровень Снетогорской братии. Лишь в конце XV века ее наконец удалось призвать к порядку.

Вообще же псковские и новгородские обители, в отличие от центрально-русских и северных, в значительной мере оставались в стороне от духовного возрождения русского иночества, начало которому положил подвиг Преподобного Сергия Радонежского и его учеников. Лишь после окончательного присоединения Новгорода и Пскова к Великому княжеству Московскому на рубеже XV–XVI веков здесь более или менее широко был введен общежительный устав. Однако к этому времени «золотой век» русского монашества уже миновал и в иноческой жизни на Руси вновь стали заметны черты начинающегося нового кризиса.

«Оптин» монастырь

Помимо ктиторских монастырей в эту эпоху также существовали небольшие особножительные обители, которые возникали вокруг приходских храмов, когда рядом с ними строили свои кельи отдельные иноки. При этом близ церкви могли селиться как монахи, так и монахини — как правило, из числа небогатых горожан и крестьян. Со временем такая стихийно возникшая община всё больше упорядочивала свою деятельность и начинала принимать черты монастыря, который нередко мог быть «оптиным», то есть общим для насельников-мужчин и монахинь-женщин. Судя по названию, именно к такому типу монастырей первоначально принадлежала и Оптина пустынь близ Козельска, ставшая знаменитой благодаря своим старцам уже в синодальный период. К такого рода монастырям относился на заре своего существования и Покровский Хотьков монастырь, в котором в 1330-е годы незадолго до своей кончины приняли монашеский постриг и впоследствии -были погребены родители Преподобного Сергия Радонежского — преподобные Кирилл и Мария. В этой же обители начинал свой монашеский путь и овдовевший старший брат Сергия Стефан.

«Оптины» монастыри, вероятно, могли возникать и иным образом: когда братия разоренного мужского монастыря находила приют в женской обители или, наоборот, инокини перебирались в уцелевший мужской монастырь. В трудные годы ордынского ига приходилось мириться с таким явлением, которое прежде, в домонгольские времена, едва ли было возможно. Но в условиях всеобщей разрухи это подчас была единственная возможность сохранить ту или иную обитель. То же самое, кстати, повторилось и в ХХ веке: во время гонений на Церковь в условиях массового закрытия монастырей мужским и женским общинам нередко приходилось существовать в одних стенах2.

И всё же со времен Киевской Руси монашество стало для Русской Церкви стержнем церковной жизни, а представление о том, что «иноки — свет миру» во многом формировало религиозное сознание жителей средневековой Руси. Показательно, что, даже несмотря на упадок монашества в результате монгольского разгрома, в народе сохранилось понимание того, сколь велико значение монастырей и иноков в духовной, нравственной, общественной и культурной жизни. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что при составлении русской редакции Кормчей книги в 1280-е годы среди статей, дополнявших традиционные тексты канонического содержания, были помещены Студийский устав и другие материалы, посвященные монашеству, в том числе общежительному.

Общежительство

Необходимо было значительное время для того, чтобы возродить утраченную традицию монашеской жизни во всей ее полноте и глубине. На это ушло почти столетие: лишь в середине — второй половине ХIV века начинается стремительное и масштабное возрождение русского монашества, которое стало возможным прежде всего благодаря активной и целенаправленной деятельности святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, и исключительному по своей силе и глубине молитвенно-аскетическому подвигу Сергия Радонежского.

Несмотря на огромный авторитет Сергия среди других монахов, его очевидное лидерство в новообразованной общине и первенство в избрании Маковца как места монашеского подвига, будущий Преподобный долгое время не желал принимать игуменства над новым монастырем. Возможно, что Сергий медлил с принятием игуменского посоха не только из-за смирения. Судя по всему, уже на самом раннем этапе он стремился постепенно создать из стихийно собравшихся вокруг него на горе Маковец иноков общежительный монастырь и тем самым возродить эту иноческую традицию, угасшую в Русской Церкви после Батыева нашествия. В то же время Сергий понимал, что сделать это сразу будет очень сложно: на Руси уже успели основательно отвыкнуть от общежительного устава, и его возрождение могло обернуться конфликтами. Будущие события показали, что Сергий был прав, опасаясь скоропалительных шагов, даже с родным братом у него на этой почве произошел конфликт.

Тем не менее Радонежский подвижник уже на заре существования Троицкой обители стал понемногу приучать иноков к общему житию, вводя в обиход его отдельные элементы. В частности, в монастыре изначально была обязательной общая молитва иноков, собираемых Сергием в Троицком храме. «Сице живый съ братиами, аще и не поставленъ бысть въ прозвитеры, но велми с ними пристоаше церькви Божии. И по вся дни пояше съ братиями въ церкви и полунощницу, и заутренюю, и часове, и третий, и шестый, и девятый, и вечерню, и нефимонъ...»3 Поскольку ни Сергий, ни кто-либо из других монахов не имели священного сана, то Божественную литургию и другие богослужения в Троицком храме обители на Маковце приглашали совершать священника или игумена из какого-либо иного храма или монастыря.

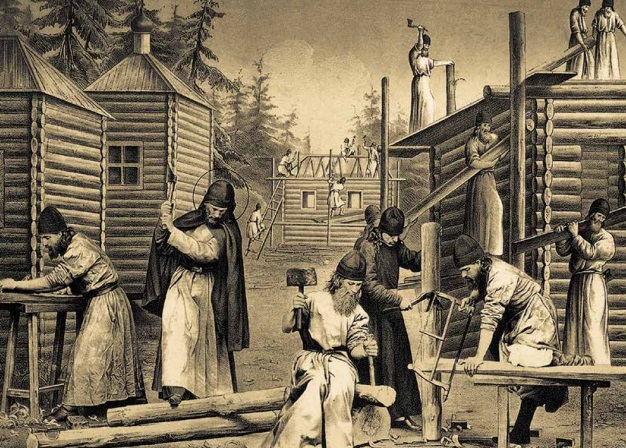

Кроме того, иноки совместно трудились на монастырском огороде, -рубили дрова, носили воду и т.д. Сергий при этом подавал прочим монахам пример удивительного смирения и трудолюбия: «Без лености братиамь яко купленый рабъ служаше: и дрова на всех, яко же речеся, сечаше; и тлъкущи жито, въ жръновех меляше, и хлебы печаше, и вариво варяше, и прочее брашно яже братиамь на потребу устрааше; обувь же и порты краяше и шиаше; и от источника, сущаго ту, воду въ двою водоносу почръпаа на своем си раме на гору възношаше и комуждо у келий поставляше»4. Такое поведение Сергия, очевидно, также должно было постепенно приучать монахов к общежительной традиции. Из приведенных слов жития можно заключить, что с этой же целью Сергий начал устраивать в обители совместные трапезы, для которых сам готовил угощение.

Когда монашеская жизнь на Маковце обрела более организованные и устоявшиеся формы, стало очевидно, что Троицкому монастырю необходим собственный игумен, способный руководить образовавшейся братией и регулярно совершать в монастырском храме богослужения. После того как Сергий по настоянию братии стал игуменом, он смог более решительно заняться усилением общежительного начала в жизни Троицкой братии, численность иноков в которой на тот момент составляла 12: «беаше братиа числом два на десяте мних кроме самого игумена, третиаго на десяте»5.

Новый игумен, следуя общежительной традиции, принимал в Троицкий монастырь всех желающих монашеской жизни: «Еже всякому приходящему к нему и хотящему быти мниху, и желающему острищися, не отреваше убо никого же, ни стара, ни уна, ни богата, ни убога; но всех приимаше съ усръдиемь и с радостию»6. Однако при этом всякого новичка в обители на Маковце ожидало длительное испытание, которое предшествовало пострижению и должно было проверить серьезность намерения принять монашество. «Но не ту абие постризаше его, но преже повелеваше ему облещися въ свиту длъгу еже от сукна черна и в ней преходити съ братиами время доволно, дондеже извыкняше весь устрой монастырьскы»7, — говорится в житии Преподобного Сергия.

Сергий решительно порывает с обычаями особножительных монастырей и в вопросе обеспечения монахов всем необходимым для жизни в обители. Радонежский игумен, несмотря на крайнюю скудость Троицкого монастыря на начальном этапе его существования, категорически запретил своим монахам выходить за пределы своей обители в поисках милостыни. Это правило должно было неукоснительно исполняться даже в случае самого бедственного положения братии, которая временами попросту голодала. «Преподобный же Сергий всяку нужю ону, и тесноту, и всяку скудость, и недостаткы тръпяше съ благодарениемъ, ожидаа от Бога богатыа милости»8, — отмечается в житии. Со временем в окрестностях монастыря поселилось множество крестьян, которые «начаша посещати и учащати в монастырь, приносяще многообразнаа и многоразличнаа потребованиа»9. Только такие добровольные приношения Сергий разрешал принимать на нужды своей обители.

Наиболее вероятно, что общежительный устав в Троицкой обители был введен после 1364 года. Показательна хронологическая близость к этой дате еще одного события, важного для дальнейшего развития монашеской жизни на Руси: в 1365 году святитель Алексий основал в Московском Кремле Чудов монастырь, который также стал общежительным. Историк Борис Клосс склонен считать это событие началом монастырской реформы, направленной на возрождение общежительного устава в русских обителях, а ее инициативу всецело связывает с митрополитом Алексием.

Движение, направленное на возобновление общежительного монашества, охватило и женские обители. Так, в 1367/1377 году святитель Алексий основал в честь своего небесного покровителя женский Алексеевский монастырь в Москве. Ставшая в нем игуменией сестра митрополита Иулиания (иначе Ульяна; ум. в 1393 году) в летописи именуется: «общему житью женскому начальница»10.

Благодаря огромному духовному авторитету, который приобрел Радо-нежский подвижник, по всей Руси не только было основано множество других общежительных монастырей, но и введен общежительный устав в ранее существовавших особножительных обителях (например, в московском Высоко-Петровском и многих других). В результате во второй половине XIV века полностью изменился характер монастырской жизни на Руси. Общежительный устав для большинства монастырей Северо-Восточной Руси становится нормой.

Еще одной важнейшей особенностью монастырей этого времени было то, что теперь их чаще всего основывали не ктиторы из числа представителей социальной элиты русского общества, а сами монахи-подвижники.

Иноческий подвиг наиболее ревностных подвижников в это время принимает характер своеобразного цикла. Инок, начавший свой подвиг в общежительном монастыре, в дальнейшем, по мере духовного возрастания и приобретения опыта, переходил к отшельничеству и пребыванию в «пустынном» безмолвии. Затем к такому достигшему духовного совершенства старцу начинали собираться ученики, ищущие назидания и руководства. Так, вчерашний отшельник становился духовным наставником для собравшейся вокруг него новой братии и почти всегда — устроителем нового монастыря на месте своего первоначально отшельнического подвига. В ряде случаев один и тот же подвижник мог многократно удаляться в «пустынь» из новосозданного монастыря, тем самым полагая начало новым обителям. Так, например, сам Преподобный Сергий Радонежский, покинувший Троицкий монастырь после конфликта с братом Стефаном, отошел на другое пустынное место и тем самым положил начало новой обители — Киржачскому Благовещенскому монастырю. Можно утверждать, что Преподобный Сергий в равной степени дал импульс как созданию общежительных монастырей, так и молитвенно-созерцательной, преимущественно отшельнической традиции.

«Собеседники»

Во второй половине XIV века в сравнении с домонгольской эпохой существенно изменились характер расположения обителей и их география. Если прежде преобладали городские монастыри, то со времени Сергия Радонежского в Русской Церкви стали доминировать обители, удаленные (иногда весьма значительно) от городов. Многие монастыри вообще располагались в труднодоступной местности: в лесах, на озерных или речных островах или посреди болот. В новой, более сознательной монашеской жизни появилось место для молитвенного подвига в сочетании с аскетической практикой, а значит, монахам необходимо было уединение вдали от мирской суеты и соб-лазнов.

Множество учеников и соратников-друзей (в агиографической литературе они получили наименование «собеседников») Радонежского игумена разошлось по глухим и наименее обжитым уголкам Руси в поисках «священного безмолвия». В свою очередь их примеру последовали десятки и сотни иных подвижников. При этом отшельнический порыв подвижников Сергиева круга вылился в освоение новых земель на Русском Севере, где под пашню вырубались лесные пространства, прокладывались новые дороги в доселе непроходимых местах, разрабатывались соляные промыслы. Вокруг бывшего отшельника, становившегося наставником для пришедших к нему учеников, возникал монастырь. Близ него селились крестьяне — так образовывались новые поселения. Таким образом, монастырская и крестьянская колонизация способствовали освоению бескрайних просторов Русского Севера и укреплению политического и культурного влияния Русского государства.

В условиях строгой аскезы

Трудно точно подсчитать, сколько новых монастырей возникло на Руси после того, как начался бурный процесс возрождения монашеской жизни, инициированный Преподобным Сергием Радонежским. Митрополит Макарий (Булгаков) полагал, что в эту эпоху было основано 286 новых монастырей11. При этом исследователь отмечал, что большинство этих обителей были невелики — не более 10 монахов. И лишь в 10 монастырях количество иноков было от 20 до 50. В числе монастырей с количеством монахов свыше 50 Макарий называет 10 обителей. Однако лишь два из них относятся к основанным в XIV — начале XV века: Троице-Сергиев и Кириллов-Белозерский. Но численность братии в них ощутимо возросла лишь в XVI веке: в начале столетия — до 300 иноков, а в конце — до 700.

Приведенные данные, очевидно, не полны и в известной степени случайны. Однако они рисуют определенную общую тенденцию: во времена «золотого века» русского монашества — во второй половине XIV–XV веке — древнерусские монастыри не имели многочисленной братии. Это целиком закономерно: в условиях строгой и нелицемерной аскезы лишь немногие иноки были способны понести тяжесть монашеского подвига во всей его полноте. С теми же, кто был неспособен выдержать искус в полной мере, приходилось расставаться. Таким образом, вокруг великих подвижников «золотого века» собирались лишь самые достойные и преданные ученики, способные продолжить традицию своего аввы. Позднее, с конца XV века, в монастырской жизни стали наблюдаться первые черты расслабленности и упадка. Снижение уровня требований к инокам привело к тому, что количество иноков в монастырях стало расти. Однако их духовный уровень, к сожалению, был уже не столь высоким, как в предшествующую эпоху.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Древнерусские иноческие уставы / Сост. Т.В. Суздальцева. М., 2001. С. 215–218.

2 Например, такие новые «оптины» монастыри в ХХ в. появились в Жировицкой обители в Белоруссии и Свято-Духовой в Вильнюсе. В обоих случаях в помещения действующих древних мужских монастырей были вынуждены перебраться монахини из упраздненных женских обителей.

3 Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 1: Житие Сергия Радонежского. М., 1998. С. 320.

4 Там же. С. 321.

5 Там же. С. 328.

6 Там же. С. 330.

7 Там же.

8 Там же. С. 333.

9 Там же.

10 Приселков М.Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.; Л., 1950. С. 442.

11 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 3. С. 649–662; Кн. 4. Ч. 2. С. 339.