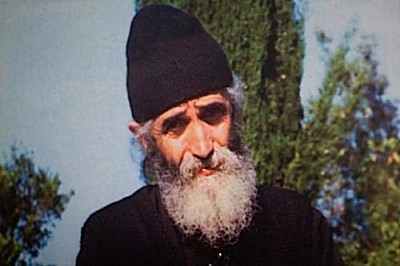

КОНСТАНТИН ДОЛГОВ: "УВИДЕВ ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА, Я СРАЗУ ЖЕ ПОНЯЛ: ЭТО НЕОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК"

Священный Синод Константинопольского Патриархата на своем заседании 13 января 2015 года единогласно постановил причислить к лику святых знаменитого афонского подвижника Паисия Святогорца. На вопросы «Журнала Московской Патриархии» ответил Константин Долгов — один из многих людей, которых встреча с преподобным Паисием побудила к переоценке жизненных ценностей и заставила иначе воспринимать происходящие события.

— Константин Михайлович, встреча с известным монахом-подвижником для крупного партийного чиновника не столь обычное дело. Как же вы встретились?

— Когда я встретился с Паисием Святогорцем, от этих самых высших слоев уже был далек, да и самой партноменклатуры тогда уже, строго говоря, не существовало. Это случилось в самом начале 1990-х годов, когда я путешествовал по своей любимой Греции. Истоки той взаимной любви — в моей молодости. На филологическом факультете МГУ всегда были замечательные преподаватели. примеру, западную философию нам читал профессор Валентин Фердинандович Асмус — отец ныне здравствующего московского протоиерея Валентина Асмуса. Научный атеизм (на самом деле под этой вывеской скрывалась история религий) — выходец из левых эсеров, дореволюционный выпускник семинарии (в последующем — страстный революционер, безжалостно репрессированный в 1930-е годы и чудом избежавший казни) Евдоким Муравьев. Евдоким Федорович по программе своего курса возил нас практически по всем доступным в 1950-е годы обителям. Вместе с ним (причем не только в учебное время, но и в каникулы и в выходные) мы посетили Киево-Печерскую, Троице-Сергиеву, Почаевскую лавры, Псково-Печерский монастырь...

— Разве молодым комсомольцам и коммунистам это дозволялось?

— Конечно, это проходило под соусом «изучения вероисповеданий», «религиоведения». И в зрелые годы свое появление в храме приходилось объяснять научными интересами — а куда было деваться, ведь все мы считались атеистами?! Считаю, христианская, православная «закалка» у меня от дедушки по маме — георгиевского кавалера, прошедшего Первую мировую войну, медика Андриана Романова. Человек глубоко верующий, он очень любил коллективное чтение Священного Писания, житий святых с объяснениями и комментариями непонятных мест для детей. Конечно, нам, малышам, тогда многое оставалось неясным, но те теплые семейные вечера навсегда врезались в память. И даже когда, спасаясь от раскулачивания (хотя дедушкино хозяйство считалось не кулацким, а крепким единоличным), он вынужденно уехал в Среднюю Азию, а мы с родителями последовали за ним.

И на чужом, необжитом месте продолжал ежевечерние посиделки с «самой мудрой Книгой человечества», как он называл Библию. Ему «религиозную пропаганду» пытались запрещать — он только смеялся в ответ. И когда его единственный сын — мой дядя и крестный Михаил — вернулся домой живым после двух войн (финской и Великой Отечественной) с 49 боевыми ранениями, я спросил его, как ему удалось уцелеть. «Дедушка знает», — кратко отрезал тот. А дед тоже объяснил лаконично: «Секрет простой: я каждый день молился за него».

— Итак, на филфаке МГУ вы изучали древние языки...

— И, естественно, Новый Завет «как неотъемлемую часть греческой культуры», как это тогда называлось. После аспирантуры предложили читать лекции по философии иностранцам. И вот однажды в середине 1960-х годов студенты обучавшейся в Москве греческой группы в качестве благодарности пригласили меня к себе на родину. Это, конечно, были молодые коммунисты. Но не заразиться от них любовью к Элладе, восхищением перед этой древней прекрасной страной было невозможно. С тех пор в милой моему сердцу Греции доводилось бывать не раз. И вот четверть века назад на Афоне мне предложили встретиться со старцем Паисием.

В первый момент я удивился: «А разве это реально? Ведь у него, говорят, всегда множество посетителей?» Но меня уверили, что очереди нет, а может быть, для заезжего гостя из России сделают исключение.

Старец вышел к нам из своей кельи, больше похожей на лачугу, оперся на какую-то допотопную изгородь, трижды обнялся со мной и вдруг внимательно взглянул мне в глаза. Долго, не отрывая взгляда, изучал меня будто бы изнутри. Странное дело: от его цепкого взгляда я не чувствовал неудобства или какого-то неприятного ощущения холодка по спине. Наоборот, пожалуй, никогда прежде не доводилось испытывать столь сильного ощущения теплоты, буквально разливавшейся по телу благодати и какого-то невидимого света. «Да... Много тебе пришлось перенести в последние годы... — вдруг произнес Паисий. — Ну, ничего, молодцом, молодцом... Зато теперь ты наконец-то волен заниматься любимым делом, главным в твоей жизни — наукой, философией, культурой. Не забывай о духовном совершенствовании и считай, что тебе повезло!» Я оторопел. Откуда, думаю, он всё знает, я же ничего не успел рассказать, даже не представился?

— А что имелось в виду? Трудности нашей перестройки?

— Не только. После шестилетнего заведования отделом культуры в ЦК КПСС, куда меня против моего желания назначили в 1976 году, с 1982 по 1986 год по воле партии пришлось руководить Всесоюзным агентством по авторским правам. А потом Горбачев устами своего заместителя Александра Яковлева предложил мне возглавить всю идеологическую работу. Я отказался, прямо сказав, что перестройка неподготовлена, а необдуманные реформы ведутся наобум. «А как вы вообще оцениваете происходящие в стране процессы?» — поинтересовался собеседник. «Как авантюризм!» — выпалил я. Александр Николаевич тут же снял трубку и, включив громкую связь, по «кремлевке» передал Михаилу Сергеевичу: «Во-первых, он отказывается, а во-вторых, считает нас авантюристами!» «Тем хуже для него!» — раздалось на том конце провода. Вскоре меня сняли с работы и исключили из партии. Многие отвернулись. Через полтора месяца устроился «исполняющим обязанности научного сотрудника» в академический Институт философии, где до сих пор продолжаю работать.

Но вернемся к встрече со старцем Паисием. Сразу мне стало очевидно: это подлинный прозорливец, человек необычный. Разговор у нас состоялся непродолжительный. В конце встречи я попросил благословения для себя, своих родных и близких. Он благословил меня на прощание, мы еще раз троекратно обнялись, расцеловались. Уходя, я оглянулся, и вид старца, чуть согбенно опирающегося на неказистую ограду, до сих пор стоит перед глазами.

— Это была единственная ваша встреча с преподобным?

— Нет, была еще одна — уже после его кончины. Три года назад в составе группы паломников, возглавляемой насельником московского Высоко-Петровского монастыря игуменом Петром (Пиголем), мы побывали на Святой горе. И перед возвращением в Москву отец Петр настоятельно посоветовал поклониться могиле старца Паисия. Какой разговор! В основанном в 1967 году самим преподобным женском монастыре Святого Иоанна Богослова под Салониками потрясли очереди паломников со всей Греции, и не только из Греции — тысячи людей, сотни машин и автобусов. Кстати, великая заслуга монахинь этой обители в том, что они записали знаменитые «Слова» — сочинения преподобного Паисия — при его жизни, и теперь познакомиться с этой сокровищницей духовной мысли имеют возможность христиане всего мира.

Так, в России уже вышло пять томов этих трудов. Внимательно читая их, я не перестаю удивляться глубокой и в то же время прозрачной мудрости, содержащейся в поучениях старца. Первый том исполнен боли о погибающем человеке и отпавшем от Бога человечестве. Второй том рисует пути духовного пробуждения. Третий посвящен борьбе с равнодушием и с теплохладностью. Четвертый демонстрирует угрозы и опасности для современной семьи. Пятый развенчивает мнимые мирские ценности и напоминает об истинной свободе с Господом. Все пять томов — это свежие струи подлинной духовности, которых нам так не хватает. Причем запечатленные острым образным умом нашего современника, за плечами которого огромный жизненный опыт.

— Как вам кажется, каково значение прославления старца Паисия?

— Прежде всего это огромная радость. Удивительно, что канонизация случилась столь быстро. Обычно аналогичная процедура занимает годы, если не десятилетия. Возможно, есть в этом и скромная заслуга россиян — небольшой творческой группы, которая сняла замечательный шестисерийный документальный фильм о Паисии Святогорце, а затем организовала ряд обсуждений картины. Канонизация преподобного Паисия усилит интерес к нему, побудит всё больше людей изучать его духовное достояние. В общем, это большой праздник для православных всего мира!

Справка. Паисий Святогорец (греч. Πaΐsιος Αγιορeίtης), в миру Арсений Езнепидис (греч. Αρsίνιος Εζνepίdης), родился 25 июля 1924 г. в Фарасах (Турция). В юности получил профессию плотника, после армейской службы в 1945–1950 гг. ушел на Святую гору Афон. Там, в монастыре Есфигмен, он в 1954 г. был пострижен в рясофор с именем Аверкий. Он постоянно, по возможности незаметно для окружающих молился, любил читать жития святых. В 1954 г. по совету духовного отца перешел в обитель Филофей и стал там учеником о. Симеона, известного своей добродетелью. В 1956 г. о. Симеон постриг Аверкия в малую схиму с именем Паисий. В 1962 г. подвижник отправился на Синай. Там он много работал, а на заработанные деньги покупал пищу и раздавал ее бедуинам, которые его очень любили. В 1964 г. монах Паисий вернулся на Афон. В январе 1966 г. в Ставроникитской каливе Честного Креста принял великую схиму. Постепенно к старцу потянулись тысячи людей. Ежедневно с утра до вечера он принимал паломников, утешал их, давал житейские и духовные советы, изгонял всякое стеснение и наполнял души верою, надеждою и любовью к Богу. Старец скончался 12 июля 1994 г. Он был погребен в монастыре Святого Иоанна Богослова в Суроти Солунской. Это место стало святыней для всего пра- вославного мира.

Справка. Константин Долгов родился 14 июля 1931 г. в с. Большие поселки Корсунского р-на Ульяновской обл. После войны работал слесарем в Харькове. Отслужив в Военно-морском флоте, поступил в МГУ им. М. В. Ломоносова. Затем работал в Институте общественных наук, журнале «Коммунист», заведующим отделом культуры ЦК КПСС, руководителем Всесоюзного агентства по авторским правам, заведующим кафедрой философии, политологии и культуры Дипломатической академии Министерства иностранных дел. Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук. Профессор, доктор философских наук, заслуженный деятель науки РФ. Автор выдержавшей три издания книги о русском философе Клименте (Константине) Леонтьеве «Восхождение на Афон» и монографии о взаимном влиянии мировых религий и культур «В поисках Бога и человека». Прихожанин столичного храма Троицы Живоначальной на Воробьевых горах.