НАДО ЛИ МЕНЯТЬ КРИТЕРИИ КАНОНИЗАЦИИ РЕПРЕССИРОВАННОГО ДУХОВЕНСТВА И КАК ИМЕННО?

О репрессированном духовенстве собран огромный фактический материал, сказано много слов и написано немало комментариев, но всё же удовлетворяющего своей глубиной анализа причин репрессивной политики Советского государства пока нет. Отсутствуют внятные объяснения природы и сущности высказываний обвиняемых. Какую роль в репрессиях сыграли основополагающие государственные акты? Как стали возможными массовые сфальсифицированные обвинения? Эти и другие близкие по теме вопросы еще предстоит решить исследователям.

В 1995 году, в самом начале своей работы, Синодальная комиссия по канонизации святых разработала документ «Историко-канонические критерии в вопросе о канонизации новомучеников Русской Церкви в связи с церковными разделениями XX века». Этот документ был одобрен cвященноначалием и лег в основу деятельности комиссии по вопросу изучения подвига новомучеников и исповедников. За прошедшие годы епархиальные комиссии по канонизации святых, несмотря на закрытость некоторых фондов, нашли новые источники, исследовали множество документов и еще раз оценили методы следствия и «подлинность» протоколов допросов. Проведенная ими огромная работа и сделанные выводы приводят к мысли, что пришло время по-новому взглянуть на критерии канонизации, соответствующие времени.

Малодушие не пример

Канонизация всегда мыслилась церковным сознанием как факт проявления в Церкви святости Божией, действующей через облагодатствованного подвижника благочестия. Посему во все времена основным условием прославления было проявление подлинной святости праведника. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в своем докладе на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1988 года на тему «О канонизации святых в Русской Православной Церкви» изложил признаки святости православных подвижников, среди которых определены: мученическая смерть за Христа, чудотворения, народное почитание1.

В том же докладе прозвучало утверждение, что одним из главных критериев канонизации репрессированного священнослужителя или мирянина должен был определен критерий нравственной чистоты кандидата на канонизацию, образцовое поведение его не только в жизни и пастырском служении, но и на следствии. «Поэтому при обнаружении обстоятельств, смущающих христианскую совесть, комиссия отклоняет предлагаемую к канонизации кандидатуру», — говорится в документе2.

Однако, наряду с определением критерия непререкаемого поведения мученика на следствии, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий напоминает, что во время гонений в XX веке власти предприняли всё возможное, чтобы жизнь и подвиги репрессированного духовенства имели наименьшее, насколько это возможно, влияние на народ, и власть сделала практически потаенными объективные обстоятельства следствия, заключения в тюрьме и мученическую кончину. «Отношение органов репрессивной власти к служителям Церкви и верующим было однозначно негативным, враждебным, — пишет Преосвященный владыка Ювеналий. — Человек обвинялся в чудовищных преступлениях, и цель обвинения была одна — добиться любыми способами признания вины в антигосударственной или контрреволюционной деятельности. Большинство клириков и мирян отвергло свою причастность к такой деятельности, не признавали ни себя, ни своих близких и знакомых, ни незнакомых им людей виновными в чем-либо. Их поведение на следствии, которое порой проводилось с применением пыток, было лишено всякого оговора, лжесвидетельства против себя и ближних». Конечно же, далее следует само определение критерия: «Малодушие, проявленное ими в таких обстоятельствах, не может служить примером для верных Христу, ибо канонизация — это свидетельство святости и мужества подвижника, подражать которым призывает Церковь Христова своих чад».

Оболгать и опорочить

Как же так? C одной стороны, мы говорим о порочности следствия, о его злонамеренном умысле в деле осуждения людей, а с другой стороны, продолжаем безраздельно верить следствию: всё, что оно записало (а каждый протокол — документ. — Прим. авт.), является для нас истиной.

Позиция синодальной комиссии понятна, но при изучении материалов следственных дел исследователь сталкивается с сомнениями нравственного порядка: как святой должен вести себя под пыткой? С одной стороны, следствие любыми способами (избиение подследственного, фальсификация материалов, намеренная интерпретация слов обвиняемого и соответствующая запись в протокол и т.п.) старалось доказать вину подследственного. С другой, мы выбрали одну модель поведения подследственного, которая и должна была быть правильно зафиксирована в следственном деле, то есть он должен безупречно соответствовать выбранной нами модели безупречного свидетеля истины. Ставя под сомнение истинность и полновесность таковой позиции в отношении обвиняемых, докторр исторических наук, профессор А.А. Федотов в своей статье «Значение подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской для современной церковной жизни» задается вопросом, что же такое «образцовый святой», если даже первоверховный апостол Петр отрекся трижды от Христа за одну ночь даже и без пытки? «В стране, где Конституция значила меньше закрытых постановлений, — делает вывод ученый, — где высшие меры наказания назначали внесудебные органы, где писаные законы легко могли попираться волей тех, кто в этот момент мог это сделать перед тем, как потом самому стать жертвой этой же машины репрессий, где ложь и предательство были негласными добродетелями, откуда мы можем знать, достоверны какие-то конкретные уголовные дела или нет? Если, например, судебные процессы против бывших первых лиц государства в 1930-е годы носили показательный характер, на них были иностранные журналисты, пресса всего мира свидетельствовала о подлинности их признаний, то кто может подтвердить подлинность признаний безвестных и в силу этого «малозначимых», даже с точки зрения современного православного публициста мучеников и исповедников?»3

Научный сотрудник ПСТГУ Лидия Головкова, просмотревшая более 20 тысяч следственных дел пострадавших за веру и причисленных к лику новомучеников, уверена, что судить о святости человека по следственному делу — ошибка4. Некоторые дела и вовсе составлялись уже после того, как человек был расстрелян. По информации Головковой, «фальсификацией следственных дел, или на языке чекистов "липачеством", занимались все райотделы управления НКВД, в том числе Москвы и Московской области. Доказательства этого были получены автором во время работы со следственными делами 1950–1960 годов; именно в эти годы судили сотрудников, фальсифицировавших дела в тридцатые»5.

«Есть отдельные дела, когда не приходится сомневаться, что протокол написан со слов самого обвиняемого или же им самим, — резюмирует далее исследователь. — Но это редчайшие случаи. А в основном мы абсолютно не можем отличить, где правда, а где — нет. Конечно, какие-то дела могут быть сфальсифицированы больше, какие-то меньше. Но и этого мы доподлинно никогда не узнаем. Речь идет о прямом обмане. Следственные дела тех лет — от первых слов до последних — появлялись на свет лишь для того, чтобы оболгать и опорочить ни в чем не повинных людей»6.

Интересно, что архиепископ Берлинский и Германский Марк на круглом столе «Критерии канонизации святых новомучеников и исповедников Церкви Русской» высказал сомнение в том, что документы вообще необходимы для прославления: «Очень спорный вопрос. Такого в истории не было. Я допускаю, что они (документы. — Прим. ред.) могут быть допущены как второстепенные или третьестепенные свидетельства, подтверждающие решение. Но не как основные»7.

«Признаете себя виновным?»

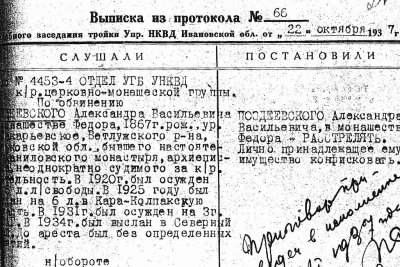

Приведем пример. Пятого августа 1937 года Ивановским РО УНКВД была «вскрыта и ликвидирована на территории Ивановского (Островского. — Прим. авт.) района контрреволюционно-фашистко-диверсионно-шпионско-вредительско-террористическая организация церковников (так звучит определение организации в обвинительном заключении по следственному делу № 15099. — Прим. авт.) в количестве 32 человек. В состав вскрытой и ликвидированной к-р организации церковников входили, главным образом, духовенство, монашки и лица церковного скита, будучи враждебно настроенными к политике ВКП(б) и Советского правительства. Еще с 1918 года участники организации встали на путь борьбы с Советской властью [...]. В момент коллективизации вели борьбу против колхозного строительства [...]. Систематически срывали хозполиткомпании, проводимые на селе партией и Совправительством [...].

Позднее в число своих задач участники к-р организации поставили шпионаж в пользу иностранных государств, совершение поджогов культурных очагов, государственных и общественных учреждений деревни, колхозного имущества, а также намечали совершение террористических актов над советскими работниками и активистами села [...] Cледственное дело направить на рассмотрение Тройки УНКВД по Горьковской области»8.

Естественно, после всего, что написано в обвинении, 11 из осужденных были приговорены к расстрелу, другие к различным срокам заключения в исправительно-трудовых лагерях. Как же велось следствие? Рассмотрим это на примере дела благочинного и настоятеля Рождественской церкви села Рождественского Ивановского района А.М. Петропавловского. Допрос 9 августа 1937 года:

«Вопрос: Вы арестованы за к-р деятельность, которую Вы проводили среди населения. Признаете ли себя виновным?

Ответ: Виновным в предъявленном обвинении себя не признаю. Никакой контрреволюционной деятельностью я не занимался.

Вопрос: Вы показали, что Вы не вели никакой контрреволюционной деятельности. Следствием установлено, что Вы принимали активное участие в 1935 г. в массовых выступлениях в связи с отбором церковной сторожки. Дайте показания?

Ответ: В 1935 г. во время выступления женщин я никакого участия не принимал. Это выступление возникло стихийно, без моего какого-либо вмешательства»9.

Таким образом, следствием предъявлено обвинение в контрреволюционной деятельности, отвергнутое обвиняемым.

Допрос 10 августа 1937 года:

«Вопрос: Вам предъявляется обвинение в распространении контрреволюционной агитации. Признаете ли себя виновным?

Ответ: Если следствие считает, что я виновен, выносите какой угодно приговор, а я от дачи показаний отказываюсь»10.

Как видим, обвинение предъявляется уже не в деятельности, а в агитации. Но опять обвиняемый отказался признать вину.

Допрос 11 августа 1937 года:

«Вопрос: На допросе 9 августа Вы упорно утверждали, что не вели никакой контрреволюционной агитации. Следствием установлено, что Вы систематически высказывали антисоветские проповеди. Дайте показания.

Ответ: Признаюсь, что 2 августа 1937 года по окончании службы я выступил с проповедью, в которой обвинил верующих в их богоотступничестве и призывал к укреплению религии. Других каких-либо проповедей антисоветского содержания я не говорил»11.

В этих словах звучит признание. Но вчитаемся: неужели это признание вины? И какой? Вины вменяемой следствием (антисоветчина) или вины за проповедь против безбожников?

На допросе 4 сентября 1937 года признание вины звучит уже совсем по-другому:

«Вопрос: Вы арестованы как участник организации, проводившей активную к-р деятельность. Материалами следствия установлены факты подрывной работы, совершенные Вами и другими участниками организации. Прежде всего, скажите, виновным себя признаете?

Ответ: Виновным себя признаю. Я действительно являлся участником к-р организации церковников. Я вместе с другими участниками проводил активную к-р деятельность, направленную к разрушению колхозов, срыву хозполиткомпаний, полевых работ, трудовой дисциплины. Распространял провокационные слухи о гибели Советской власти, а также проводил подготовку свержения Советской власти [...]»12.

Наконец-то налицо признание вины. Но, с точки зрения современного человека, которому открыты сведения об «липачестве», подлогах, выполнении заказного следствия, разве могут вышеприведенные слова принадлежать священнику, разве могут они быть отречением от Христа и Его Церкви? Если кто-то поверит, что признанием в контрреволюционной деятельности, абсурдным признанием, человек предал Христа, всё остальное не представляет смысла доказывать.

С большой натяжкой

Вот рассказ о пытках священника Преображенской церкви села Спас Васильевского с/с Мантуровского района Н.И. Добролюбова: «Дело наше закончено. Дело оказалось серьезным, хотя мы то, совершенно непричастны к нему, но нас считают членами церковно-фашистской, диверсионно-террористической организации, которая якобы [...] Считается, что [епископ] запутал всех благочинных, а наш благочинный Полленский не устоял на пытке, и там почти в бессознании принял на себя эту вину, и заявил, что он тоже член организации, и получал директивы от Неофита, распространял их среди нас всех с целью проведения их в жизнь, чем сильно нас подвел, что его самого, и нас губит. Так пощады ждать нечего, хотя мы не один не признаёмся в участии в этой организации, но поверят ли [...] нашим показаниям. Допросы были тяжелые. Меня допрашивали 11 раз и все под различной угрозой и под матюгами и стоя. Такая пытка. Ставили [...] Я раз стоял 20 часов не сходя с места, раз стоял 15 часов, а остальные были короче не дольше 4–5 часов, но все без хлеба, без воды, без курева. Больше меня никто не вызывает и дольше меня никто не стоял. Стоял только Полленский там же, где он ввалил себя и нас в яму»13.

Но протоиерей А.Полленский, как следует из материалов его следственного дела, так же как и протоиерей А.М. Петропавловский, сделал «признание», которое заключалось в словах «признаю, что состоял в контрреволюционной организации». А далее выясняется, что он общался со своими подчиненными как благочинный, и вся вина его заключалась именно в этом. Следователь применил прием, хорошо известный по другим следственным делам, а именно: он «рассказал другим, что Полленский сознался», что «раскрыл всю группу» и т.д. В протоколе записано, что священник признался, что «в каждом удобном случае высказывал к.р. суждения по отношении к колхозам». «Какая работа была проведена другими священниками, я сказать не могу, — заявляет он следователю, — так как о проделанной работе в этой области они меня не информировали». Бросается в глаза фраза в протоколе: «Организации как таковой я не создавал, но в руководстве с попами я высказывал к-р настроения: этим самым я пытался привлечь их к к-р работе»14. Похожи ли приведенные слова на характерную речь благочинного, получившего образование и воспитание в начале ХХ века? На мой взгляд, с большой натяжкой. Так, выстоявшего под следствием Петропавловского можно считать годным для канонизации, а «сознавшегося в контрреволюционной деятельности» Полленского не годным?

Народное почитание

Считаю, было бы весьма полезным, если бы при обсуждении и вынесении определения по той или иной кандидатуре на канонизацию присутствовали и имели право голоса представители епархии, от которой подаются документы в Синодальную комиссию по канонизации святых. Иначе позиция, которую занимает этот орган, порой трудно понять и объяснить.

Например, при рассмотрении материалов, подготовленных Костромской комиссией по канонизации святых к прославлению в лике местночтимых святых почитаемой до настоящего дня солигаличской подвижницы монахини Ангелины (Борисовой), оказывается, что характеристики советских следователей и представителей Синодальной комиссии по канонизации пугающе похожи. В ответе синодальной комиссии на имя епископа (ныне митрополита Костромского и Нерехтского) Ферапонта о невозможности канонизации монахини Ангелины как о причине невозможности канонизации говорится о стилистических ошибках и о «недостоверности ее жития». Указано также, что «показания самой монахини Ангелины, содержащиеся в архивно-следственном деле, крайне фрагментарны, совершенно не затрагивают вопросов ее веры (а во многих ли следственных делах мы находим свидетельства исповедничества веры? — Прим. авт.) и религиозных убеждений и характеризуют ее не столько как монахиню, сколько как народную целительницу и знахарку»15. Вызывает удивление, как члены комиссии в присланных материалах не увидели религиозной составляющей в действиях монахини Ангелины, а вот следователь ОГПУ увидел в действиях Борисовой религиозную составляющую. В постановлении следствия ОГПУ сказано, что Борисова «занимается совершением обманных действий на религиозной почве, а главным образом ею обращено внимание на вербовку молодого поколения, которое Борисова уже в большом количестве ввела в такое заблуждение, что лица, посещавшие ее отреклись от мира, боясь какого-то страшного суда [...] Кроме того, Борисова занимается приемом больных, коих лечит ото всех болезней травой (лечение травами — знахарство? — Прим. авт.), делая последнюю комочками и дает проглатывать внутрь, что явно свидетельствует, что тут обман, и ничто иное»16. Считать, что при аресте следователи не обратили внимания на ее веру (тем более она принадлежала к так называемой группе духовных, сложившейся как духовные чада иеромонаха Иоасафа (Сазонова). — Прим. авт.), а только на ее знахарство, значит, считать, что и у большинства, в том числе и канонизированных церковников, отсутствует фактор исповедничества, и что все они были арестованы лишь по политическим мотивам, вмененным им в вину советской властью.

Тем временем на могилу к матушке Ангелине приходят десятки тысяч людей. Они просят ее молитв о себе и своих близких.

На феномен народного почитания особое внимание обращает ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев в своей статье «Некоторые проблемы прославления к местному и общецерковному почитанию в концах ХХ — начале XXI века»: «Как видим, на протяжении столетий он являлся базовым основанием для канонизации того или иного подвижника, невзирая на всю крайнюю неопределенность явления этого "почитания" и неясность механизмов его возникновения, существования и развития. Возникающие при этом проблемы можно было бы упростить или вовсе их избежать, усовершенствовав и расширив процедурные возможности канонизации, то есть предусмотрев новые варианты правил, отвечающие потребностям нашего времени». «Отчасти Церковь уже встала на этот путь, — продолжает отец Владимир, — прославив в лике святых в 2000 году на Юбилейном Архиерейском соборе сразу весь Собор новых мучеников и исповедников Российских, ведомых по именам и неведомых, и постановив, что имена новомучеников, выявленные вновь синодальной комиссией, могут не проходить снова процедуру канонизации, а вноситься в Месяцеслов после утверждения на Священном Синоде».

Вышесказанное следует воспринимать как призыв уйти от формализма в руководстве критериями при канонизации святых и считать, что установленные критерии надо понимать не в узком смысле написанного и определенного в протоколах следствия, но в евангельском духе понимания Божественного Промысла.

Вместе с тем епархиальные комиссии по канонизации святых и исследователи материалов, изучающие жизнь того или иного репрессированного священнослужителя или мирянина, вера в небесное заступничество которого не вызывает сомнения у жителей местности, где он в свое время служил и находился, встают перед множеством недоуменных вопросов. В частности, верующих смущает отсутствие в Православном церковном календаре на 2013 год (и далее) Издательского совета Русской Православной Церкви имен 36 канонизированных новомучеников, указанных в прежнем календаре. К сожалению, ни прошедшие после этого события Архиерейские Соборы, ни священноначалие не дали никакого официального ответа, в чем причина произошедшего.

Перед епархиальными комиссиями и исследователями темы новомучеников возникает дилемма: какими критериями руководствоваться при изучении жизни новомученика и его последующей канонизации, когда при народном почитании страдальца вдруг обнаруживается признание им своей вины или «оговора»? Что считать признанием вины в контрреволюционной деятельности и что признать оговором? Слова: «Да, признаю виновным себя в контрреволюционной деятельности, антиколхозной пропаганде, антисоветской деятельности»? Над такими оговорами и признаниями есть повод серьезно задуматься, внимательно вчитаться, в чем же, на самом деле, человек себя и других оговорил. Тем более что по этой теме у исследователей17 встречается разномыслие, которое, как я считаю, полезно в решении задач, определенных полнотой Церкви и священноначалием, не ставящих под сомнение, что подвиг новомучеников и исповедников должен быть увековечен.

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ

Протоиерей Димитрий САЗОНОВ родился в 1963 г. в Рыбинске. Кандидат богословия (1992), доктор философских наук (2010), профессор (2011), председатель комиссии по канонизации святых Костромской епархии. По окончании хорового отделения Костромского музыкального училища (1982) и службы в армии (1982–1984) поступил в Московскую духовную семинарию. В 1992 г. окончил Московскую духовную академию, защитив кандидатскую диссертацию. Служил в храмах Костромской и Ярославской епархий.

С 1993 по 2010 г. являлся духовником Костромской организации ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и на Северном Кавказе, членов семей погибших в горячих точках воинов, а также Костромского областного союза женщин, Костромского отделения Дворянского собрания. Возглавлял Костромское церковно-историческое общество, издавал научный альманах «Светочъ» (2005–2010). В 2010–2012 гг. — проректор по научной работе Ярославской духовной семинарии. В 2012–2015 гг. — секретарь Епархиального совета Кинешемской епархии. С 1993 г. по н. вр., преподает в костромских вузах. Докторант Общецерковной аспирантуры имени святых Кирилла и Мефодия.

С 2015 г. — настоятель Никольской церкви в с. Саметь (Костромской р-н), основатель первого в Костромской области церковного музея Императорского православного палестинского общества. Автор монографий «История и историософия Костромского Ипатьевского мужского монастыря» (2011), «Моделирование здоровья, интеллекта, образования, карьеры и духовности» (2013), сборника статей «Костромские этюды» (2014), «Костромская Голгофа» (2016), а также более 70 научных и научно-методических публикаций, четырех сотен публикаций в прессе по церковной тематике. Награжден медалью прп. Сергия Радонежского (IV степени; 1988), императорским орденом св. Анны (IV cтепени; 2013).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

9 октября 1989 г., в день преставления апостола Иоанна Богослова, на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви произошло прославление святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. И хотя при его прославлении из-за существующих тогда внешних политических обстоятельств не было сказано о подвиге исповедничества этого святого, вся полнота Церкви восприняла это деяние Собора как начало прославления новомучеников. 25 марта 1991 г. Священный Синод принял определение «О возобновлении поминовения исповедников и мучеников, пострадавших за веру Христову, установленного Поместным Собором 5/18 апреля 1918 г.» Через год, в 1992 г., Архиерейский Собор прославил еще несколько новых мучеников и исповедников ХХ в. и определил совершать празднование Собора новомучеников и исповедников Российских 25 января/7 февраля, если этот день совпадает с воскресным днем, а если не совпадает — то в ближайшее воскресенье после 7 февраля. На последующих Архиерейских Соборах канонизация новомучеников была продолжена. На Юбилейном Архиерейском соборе 2000 г. были прославлены все, как известные, так и не известные нам мученики и исповедники веры минувшего столетия, и поименно включены в этот сонм святых 1097 человек. В настоящее время поименное включение в Собор новомучеников и исповедников Российских совершается решениями Священного Синода нашей Церкви. Сегодня Собор новомучеников и исповедников Российских включает более 1700 святых.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на Освященном Поместном Соборе Русской Православной Церкви, посвященном 1000-летию Крещения Руси, на тему «О канонизации святых в Русской Православной Церкви» // Канонизация святых. Свято-Троицкая Сергиева лавра. 6–9 июня 1988. С. 25–26.

2 Ювеналий, митр. Крутицкий и Коломенский. О канонизации святых в Русской Православной Церкви: Доклад на Освященном Поместном Соборе Русской Православной Церкви, посвященном 1000-летию Крещения Руси. Троице-Сергиева лавра, 1988 // Канонизация святых в ХХ веке. М., 1999. С. 49.

3 Федотов А.А. Значение подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской для современной церковной жизни // Никитские чтения. Наследие и наследники преподобного Никиты Костромского: материалы конференции, Кострома, 28 сентября 2016 г. Кострома, 2016. С. 219.

4 Миловидов К. «Забойщики» и «литераторы»: как в НКВД фабриковались признания и отречения

5 Там же.

6 Там же.

7 Сеньчукова М. Что препятствует канонизации новомучеников?

8 ГАНИКО. Ф. Р-3656. Д. 4156. Т. 2. Л. 375, 376, 415.

9 ГАНИКО. Ф. Р-3656. Оп. 2. Д. 4156. Т. 2. Л. 15.

10 ГАНИКО. Ф. Р-3656. Оп. 2. Д. 4156. Т. 2. Л. 16.

11 Там же. Оп. 2. Д. 4156. Т. 2. Л. 17, 17 об., 18.

12 Там же. Оп. 2. Д. 4156. Т. 2. Л. 27.

13 Письмо родным священника Преображенской церкви села Спас Васильевского с/с Мантуровского района Н.И. Добролюбова из Мантуровского Домзака.

14 ГАНИКО. Ф. 3656. Оп. 2. Д. 4412. Л. 50, 51.

15 Ответ Синодальной комиссии по канонизации святых Его Преосвященству, Преосвященнейшему Ферапонту, епископу Костромскому и Галичскому от 12.10.2016 № 413/10/16.

16 ГАНИКО. Ф. Оп. 2. Д. 2396с. Л. 116.

17 Кураев А., протод. Деканонизация: горькая правда; Цыпин В., прот. В канонах нет даже слова «деканонизация»; Дамаскин (Орловский), игум. Сложности изучения судебно-следственных дел, имеющего целью включение имени пострадавшего священнослужителя или мирянина в Собор новомучеников и исповедников Российских; Лученко К. Уже несвятые святые; Макарий (Маркиш), иером. Критический анализ статьи П.Г. Проценко «Посмертная судьба новых мучеников» (НГ-религии. 16.04.2013 // Церковь, государство и общество в истории России XX в. Материалы IV Международной научной конференции. Иваново, 2004. С. 102.