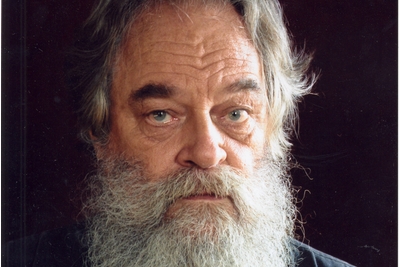

Выдающийся богослов, иконописец и основатель иконописной школы Леонид Успенский объяснял иконописный канон следующим образом: однажды он "ущипнул" своего ученика за щеку и сказал: "Вот этого дебельства нет в иконе, ты понял?" Этим учеником был будущий профессор православной иконологии, гомилетики и пастырского богословия Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиерей Николай Озолин. В июне отец Николай избран деканом института на два ближайших акдемических года.

— Отец Николай, что такое икона и всякое ли изображение можно называть иконой?

— Икона — это православный литургический образ, который показывает учение Церкви о сюжете данного изображения, иными словами: как Церковь понимает Вход Господень в Иерусалим, Благовещение, Преображение, Богоявление, Пятидесятницу, сам потрет Спасителя, Божией Матери, святых. Я обычно спрашиваю своих студентов в конце первого года лекционного курса: что общего у всех икон? И ожидаю от них, чтобы они мне ответили: святость. Святость в том смысле, что мы изображаем на иконах святых и спасительные события Священной истории. Наше учение о святости — очень оригинальное и совсем не такое всеобщее, как некоторые думают. Например, у протестантов вообще нет почитания святых. У католиков есть, но в каком-то смысле полярное нашему: у них не предвидено и не рассматривается соприкосновение Божественного и тварного. Недавно я возвращался с работы на телевидении и в машине слушал католическое радио. Шла проповедь на известное евангельское чтение о богаче, и было сказано, что "в Бога богатеть" — это значит быть хорошим, быть милым, "этику разводить", но о том, что можно "в Бога богатеть" в нашем понимании, как бы сказал преподобный Серафим, стяжания Духа Святого, — ни слова. Для нас же святость доступна, реальна, и эту святость нужно показать на иконах. Когда это получается, тогда все хорошо, будь то в каппадокийской пещере, в России, где угодно, где находится Православная Церковь. Что-то важное теряется, когда Христос изображается несторианским или арианским, или, как замечательно и тонко писал французский писатель Андре Мальро, "духовность заменяется чувственностью". Это часто бывало на Западе. Возьмите барокко, где духовность передавалась через исступление.

— Объясните, пожалуйста, как святость можно изобразить на иконе?

— Святость присутствует на любой канонической иконе, например, через то, что человеческое тело становится источником света. Не на лицо святого падает свет с какой-то стороны, а сам лик святого сияет, сама плоть становится лучезарной. Это мы на иконах видим. С другой стороны, от нас сокрыто "дебельство", тленность плоти. Как-то Л.А. Успенский, схватив меня за щеку, сказал: "Вот этого дебельства нет в иконе, ты понял?". Это «дебельство» расписывалось со времен поздней готики до импрессионистов. Оно и было предметом всей той религиозной живописи, которая, конечно, с точки зрения мастерства, есть высокое искусство, но не имеет ничего общего с православной верой, и потому ей не место в православном храме.

В иконе должна чувствоваться молитва. Меня часто спрашивают: "А почему Божия Матерь и святые на иконах не улыбаются?" Некоторые даже усматривают "суровость" в выражении их ликов. На самом деле это молитвенная сосредоточенность. И с ней связана вторая сторона определения иконы, а именно то, что икона — есть православный литургический образ. Молитве мешают негармоничные краски, резкие движения, гримасы, определенные сюжеты. Так бесы, которых изображают на иконах на Западе, не являются сюжетом иконы! Не подобает изображать на иконе и подвиги святых (например, святого Антония), потому что сюжет иконы — это состояние одержанной победы, то есть святости. Настоящая икона — есть школа молитвы.

Это не вопрос вкуса, потому что вкус у людей воспитывается. Все мы воспитаны в разных вкусах. Но есть объективное экклезиологическое измерение церковного искусства, будь то пение или изображение. Экклезиологическое в каком смысле? Речь идет о молитве, и не только личной, но по возможности и соборной. Обратите внимание, что, в отличие от западной живописи, иконописец не подписывает иконы своим именем. Его дело — литургическое делание, которое принципиально и с самого начала шире, чем какой-то личный вкус и чье-то "а я считаю, что…", которое ни перед Господом, ни перед лицом Церкви ничего не меняет. Саму идею вкуса тут нужно отбросить! Вкус может быть только внутри настоящего церковного искусства. И такой знаток скажет: "А мне особенно нравятся каппадокийские пещерные фрески". Замечательно! Так что вкус, конечно, имеет свое место, но в рамках традиции, принятой Церковью.

Итак, икона показывает православное понимание святости и то, что действие Святого Духа меняет и преображает в мире. И в этом суть. Если она не выражена, то перед нами — безблагодатная тварь. Это болезнь не какой-нибудь Поместной Церкви, но повсеместная беда. В западном искусстве искажения начались с начала XIII века, то есть с появления больших готических соборов вокруг Парижа и в Париже.

— Переход от романики к готике?

— Да, как раз то время. Пока было единство веры, было и единство искусства. Содержание искусства было одним и на Белом море, и у коптов, и на Кавказе, и в Бургундии, и в Испании. Понимание святости, несмотря на зарождающуюся схоластику, было общим. Замечу, это не исключает, а даже наоборот предполагает особенности Поместных Церквей. Чем старше я становлюсь, тем больше меня поражает экклезиологическое измерение церковного искусства. Мы знаем о существовании разных литургических семей: иерусалимской, александрийской, антиохийской, константинопольской, галльской. Этим литургическим семьям соответствовали школы живописи христианского искусства. При этом, например, афонское искусство удивительно похоже на некоторые фрески Новгорода. Видно, что содержание там общее и для всех главное — святость образа.

И этот образ не мог сразу исчезнуть из-за того, что один патриарх поссорился с одним кардиналом. Это более сложный процесс: пока вера была одна, суть была одна, а когда постепенно в вопросах веры стали появляться расхождения, это отразилось и на искусстве. Мы говорим с пафосом об эпохе «крещения искусства», в которую был создан специфический образ. Он не упал с неба, а был создан Церковью. А что противоположное крещению? Отступление — апостасия! И это отступление состоялось: возьмите Сикстинскую капеллу в Ватикане.

На Западе дело шло к научно точному, оптическому, живописному воспроизведению видимости эмпирического мира. А что это за эмпирический мир? Это тот мир, который ждет спасения. Именно он стал предметом иконы, и Сам Спаситель, Божия Матерь, святые, апостолы — все начали жить в этом падшем мире, который очень скоро определил и то, как они изображались. А изображались они с определенного момента как обычные люди. Неслучайно в западном искусстве так важны предикаты. У апостола Петра — ключи в руках (если кто-то не узнает, что это Петр, он поймет по ключам), у Павла — меч и т.д. У каждого известного и важного святого — свой атрибут для распознавания. Вот что случилось с западным европейским искусством.

Как-то Л.А. Успенский и В.Н. Лосский поехали в Шартр. И Леонид Александрович говорит Владимиру Николаевичу, показывая на "нимбы" изображенных там святых: "Это не венчики, это тарелки". И тот ему отвечает: "Леня, ты гений! Ты сейчас определил томизм". Это подмечал и Булгаков, называвший благодать в схоластике "нашлепкой, подобной парику": грехопадение произошло, парик исчез, а сам человек остался таким же. Для нас же коренным образом, космически, изменилось все.

— Значит, отступление от иконописного образа шло параллельно развитию католического догмата?

— Это просто — зерцало. Например, есть статуя Божией Матери, сидящей на Престоле с Христом на коленях. Она открывается, и внутри — распятие: Бог-Отец (на Его голове — папская митра) Своим дыханием пускает на Распятого на кресте Сына Голубя. И эта Троица почему-то пребывает во чреве Божией Матери. Все становится возможным, а артистическому воображению нет предела. И, кроме того, это искусство в большой степени сосредоточивается на мире бесовском. Утрата Божественной неописуемости в западном искусстве есть одно из коренных расхождений с теорией специфически христианского образа.

— Так икона постепенно на Западе переходит на картинные полотна?

— Не икона переходит, а сюжет переходит на картину в рамках всеобъемлющей и всепоедающей эмпирики. По меткому определению Л.А. Успенского, искусствопочитание заменило иконопочитание. Исчезло понятие иконописного предания и живого церковного служения иконы. Отцы Седьмого Вселенского Собора говорили: "Мы нашу веру проповедуем и словом, и образом". Значит, икона проповедует нашу веру. Картины на религиозные сюжеты проповедуют все, что угодно, но только не нашу веру.

— Другими словами, вы считаете, что икона на Западе исчезла окончательно?

— С какого-то момента, несомненно, потому что икона возможна только в православии. Для нее нужен литургический контекст, нужен свет православной антропологии. Очень интересная тема — это глубокая жажда христианского образа на современном Западе. Зайдите сегодня в любую католическую церковь в Париже, да и повсюду в Западной Европе, вы увидите уголок, где стоит либо репродукция, либо более-менее удачно написанная православная икона. Именно перед ней богомольцы-католики становятся на колени и читают свои молитвы. И там льется живая молитва! Причем это инициатива не католических священников, но народа. Это что-то значит! И потому я всегда говорю католикам: оглянитесь на свое прошлое. Поезжайте в Бургундию и посмотрите на фрески. Они по сути такие же, как наши.

— А что, на Ваш взгляд, есть первоикона?

— Отвечу Вам неожиданным образом. Это вопрос второстепенный исходя из понятия «крещения искусства». Икона не упала с неба, чтобы там ни говорили, и в Вифлеемской пещере лежала не мозаика из Дафни XI века, но Младенец. И задача искусства заключалась в том, чтобы показать, что этот Младенец есть Бог. Для этого потребовались века. Считается, что самые древние сохранившиеся памятники — это росписи катакомб в Риме. Самые ранние из них датируются приблизительно 200 годом. Может быть, когда-нибудь найдут и более ранние.

— Не раз приходилось слышать такой вопрос: а зачем нужны иконы? Мы же молимся Богу, а не иконе, — говорят люди.

— Да, говорят. Это, вероятно, связано с тем, что эти милые люди настоящих икон в своей жизни не видели! Конечно, можно молиться и без иконы, когда мы в лесу, в горах, в метро, где нет икон. Разве там нельзя молиться? Всегда молитесь! Но когда кто-нибудь из наших родных зримо не присутствует с нами, и в какой-то момент мы вдруг находим его фотографию в углу нашей квартиры, Господи, да разве это не радость?

— Как сочетаются свобода творчества и канон в иконописании?

— Мой учитель Л.А. Успенский, например, жил в постоянном поиске. С одной стороны, относительно самого написания иконы, а с другой — относительно ее словесного объяснения. Как дать правильную формулу — что такое иконописный канон или каноническая икона? Он мне несколько раз говорил о том, что так и не сумел сформулировать определения. Может, это и неслучайно, потому что иконопись — живое дело. Это жизнь Церкви. Свобода творчества есть неотъемлемая часть иконописи, и она проявляется внутри предания и канона.

— Вы часто приезжаете в Россию. В современных попытках возрождения иконописания у нас в стране есть ли, на ваш взгляд, эта каноничность?

— Я убежден, что забота о ней существует. Подавляющее большинство сознает необходимость создания канонического образа и при этом писать живые иконы. Сложность в том, что большая часть современных икон — это своего рода точные копии. Леонид Александрович не допускал использования кальки в иконописании, с помощью которой получается не то чтобы фотография, но некое механическое воспроизведение линий, имеющихся на оригинале. Он заставлял, и это было замечательно, очень долго рисовать все, включая лик, на бумаге карандашом, чтобы набить руку, почувствовать систему складок, одежды и т.д. Считал, что нужно быстро рисовать, не задерживаясь на деталях, но как можно плотнее воспринимать общую структуру и содержание образа. Вот три-четыре человека, перед ними — образ. Каждый из них воспроизведет его по-своему. Кстати, многие древние списки сильно отличались от оригинала, не было механического копирования. И от копирования в процессе обучения необходимо сделать шаг к своей иконе. У людей талантливых со временем непременно проявляется свой стиль. Это не нарочные искания, а просто выражение личности иконописца. Иконописец ни в коем случае не должен задаваться целью создания чего-то своего, но, напротив, писать в уверенности, что пишет нужный извод. Тогда эта икона станет с какого-то момента его личным и неповторимым произведением.