22 сентября / 5 октября 2015 года исполнилось 100 лет со дня кончины Христа ради юродивой Параскевы Дивеевской. Несмотря на широкую известность блаженной Параскевы, о ней сохранилось крайне мало документальных свидетельств. Однако несколько лет назад священник Георгий Павлович, проводя научно-исследовательскую работу в библиотеке Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, неожиданно обнаружил письма, написанные келейницей блаженной Параскевы послушницей Пелагеей к неустановленному лицу (сперва в 1913 году, называемому Константин Андреевич, а в 1915–1916 годах отцом Серафимом). Эти письма публикуются впервые.

До сих пор основными источниками сведений о Паше Саровской считались «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», написанная митрополитом Серафимом (Чичаговым), и воспоминания монахини Серафимы (Булгаковой), близко общавшейся с келейницей блаженной Евдокией (Дуней) Барсковой. Обнаруженные же автором этих строк письма, несмотря на то что носят по преимуществу бытовой характер, представляют собой несомненную ценность как достоверный исторический источник, позволяющий подтвердить многие факты, известные из предания. Они также проливают свет на важные подробности, в особенности касающиеся кончины блаженной.

Прежде чем перейти непосредственно к письмам, необходимо сказать несколько слов об их авторах — келейнице, писавшей от имени блаженной, и ее адресатах. Из разных источников известно, что у блаженной Параскевы было несколько келейниц. Много лет старшей и наиболее любимой из них была монахиня Серафима (в миру Анна Ивановна Капустина). Но в 1913 году ее уже не было в живых. Из воспоминаний монахини Серафимы (Булгаковой) известна другая келейница — послушница Евдокия Ивановна Барскова (1879 — после 1919 года). Приводимые ниже письма написаны послушницей Пелагеей. Точных сведений о ней нет. Однако можно предположить, что речь идет о послушнице Пелагее Федоровне Верховой (1871 — после 1919 года, из крестьян села Кременки Ардатовского уезда Нижегородской губернии), которая значится в списке сестер 1917–1919 годов под № 694 на синодичном и псалтирном послушании перед Евдокией Барсковой (№ 695). Известно, что в домике Паши Саровской после ее кончины читалась непрестанно Псалтирь, а тот факт, что нижеприведенные письма написаны послушницей Пелагеей, может указывать на ее старшинство после кончины монахини Серафимы. А.П. Тимофиевич, посетивший Дивеево и Саров в 1926 году, сообщает о многолетней келейной блаженной Паши монахине Киприане (Тимофиевич А.П. Божии люди. М.: Паломник, 1995. С. 92–93). К сожалению, пока не удается с достоверностью определить, о ком идет речь. Возможно, это всё та же бывшая послушница Пелагея, письма которой здесь приводятся, получившая в монашестве имя Киприаны.

Что касается ее корреспондентов, то сложно с точностью сказать, о ком в данном случае идет речь, один или два человека обозначаются мирским и монашеским именами. Однако можно сделать некоторые предположения. В Ильинском Афонском скиту находится большая икона преподобного Серафима Саровского со следующей надписью: «Дар надворнаго советника Константина Андреевича Патина. 27 Октября 1913 года». Этим дарителем скорее всего был популярный в военных кругах автор-составитель сборников, руководств и указателей разного рода законоположений, касающихся военного ведомства, К.А. Патин. Он служил в 1890-х годах делопроизводителем Управления воинского начальника Крапивенского уезда Тульской губернии, а позже в той же должности в Тамбовской губернии. Среди его работ наиболее известны «Полный и подробный алфавитный указатель приказов по военному ведомству, циркуляров, предписаний и отзывов Главного Штаба и прочих главных управлений и приказов, приказаний и циркуляров по всем военным округам за пятьдесят два года — с 1859 по 1911 г.», а также «Учебник для учеников писарских классов по ознакомлению их с письмоводством, делопроизводством и военными постановлениями».

Применительно к исследуемой теме важны три обстоятельства: 1) совпадение времени прибытия на Афон адресата письма со временем, обозначенном в надписи на иконе (1913 год); 2) была подарена именно икона преподобного Серафима Саровского, а не какого-либо иного святого; 3) К.А. Патин не продолжил свой капитальный справочник за последующие годы (это было сделано другим человеком.), что косвенно указывает на его возможный уход в монастырь. Хотя не существует твердых доказательств тождественности К.А. Патина и отца Серафима, а отсутствие сведений о лицах (или лице) с подобным именем в списке монахов и послушников Пантелеимонова монастыря за период между 1913 и 1915 годами не позволяет утверждать это с определенностью, автору исследования всё же представляется наиболее вероятным, что письма адресованы одному и тому же человеку. В первую очередь на это указывает само их содержание. В первом из них (от 29 марта 1913 года) говорится о получении благословения блаженной для ухода на Афон, а во втором (от 30 мая 1913 года) об этом сообщается как об уже совершившемся факте. Кроме того, само нахождение всех писем в виде комплекса, хранящегося в библиотеке монастыря с давнего времени, также вероятнее всего указывает на один источник их происхождения.

Письма (всего их пять) написаны в период между 29 марта 1913 года и 11 мая 1916 года на 12 отдельных листах с оборотами. Необходимые пояснения даются в примечаниях к каждому письму. Печатаются с сохранением авторской орфографии и пунктуации. Публикуются впервые.

Преподобне отче Серафиме моли Бога о нас!

Глубокоуважаемый Константин Андреевич!

Получила Ваше письмецо и Святыню, за что приношу Вам сердечную благодарность, а также и за книги.

Вами присланную святыню, портрет Ваш и письмо подавала Старице Прасковье Ивановне, она что то все тревожилась, из чего я и заключила, что кто нибудь из домашних или из знакомых против Вашего желания идти на Афон, я спрашивала ни один раз Прасковью Ивановну, что благословит ли она идти Вам на Афон, но она ничего ни говорила, а все время была непокойная, так я ничего и не добилась и не поняла к чему это все она тревожилась1.

Положитесь Константин Андреевич, на волю Божию, как Господь Вам научит, так и поступайте, только было бы у Вас искреннее желание послужить Господу Богу. Господь да благословит путь Ваш.

При пожелании Вам всех благ от Господа Бога и добраго здоровья пребываю душевно-почитающая Вас.

недостойная послушница Блаженной старицы грешная Пелагея

1913 года. Марта 29 дня

Серафимо-Дивеевский монастырь

жертву Вашу 5 р. получила и передала Блаженной старице, она помолится за Вас.

Примечания

1 Нужно вспомнить, что это был разгар афонской смуты «имяславцев». Не с этим ли было связано беспокойство блаженной?

***

Преподобне отче Серафиме моли Бога о нас!

Боголюбивейший раб Божий Константин Андреевич!

Спасайтесь о Господе!

Получила Ваше письмецо, за которое приношу Вам глубокую благодарность.

Блаженная старица посылает Вам Божие Благословение и материнский привет, да хранит Вас теперь Сама Владычица, Царица Небесная Верховная Игумения Горы Афонской, под своим Божественным Покровом! Дай Господи Вам спасаться и духовно подвизаться во всех добродетелях христианской жизни.

Блаженная старица когда подавали Ваше письмо была что то тревожная, да Бог весть к чему она тревожится подумаешь на свой счет а выходит не так, мы слова ея объясняем по своему а выходит по другому, и когда только случится с тобой припоминаешь ея слова, и тут только их уразумеваешь. Так вполне предайтесь, Боголюбивейший Константин Андреевич, воле Божией Господь да устроит путь Ваш.

Желая Вам здоровья и милости Божией, пребываю с почтением к Вам недостойная послушница Блаженной старицы грешная Пелагия.

1913 г. Мая 30 дня.

Серафимо-Дивеевский монастырь

***

Преподобне отче Серафиме моли Бога о нас!

Честнейший Батюшка О. Серафим!

Получили уважаемое письмецо Ваше, которому были рады, а то вспоминали, где наш подвижник и как живет, но теперь — видно из письма Вашего что живете слава Богу. Доброе дело, подвизайтесь — спасайтесь, время не ждет, а все приближается к концу. Да поможет Вам Господь еще более преуспевать в духовной жизни. Да и нас-то не забывайте.

Спаси Вас Господи за память и все добрые пожелания. Читала письмецо Ваше мамашеньке Прасковье Ивановне. Она шлет Вам Божие благословение и свое материнское, помолится за Вас и Вам велит чулочки вязать т.е. молиться. Да сохранит Вас Владычица во все дни жизни Вашей.

Взаимно и от нас примите поздравление с прошедшим Праздником Рождества Христова, Новым Годом, Св. Богоявлением и наступающей Св. Четыредесятницей, да поможет Вам Всещедрый Господь провести сии спасительные дни в добром здоровии, спасении и дождаться Светлаго Христова Воскресения.

Спасайтесь!

Да, действительно трудно жить Вашим бедным подвижникам, не имея насущнаго куска хлеба, жизнь подходит на древне пустынную. Помоги же им Господи! Мы в России еще этого не испытываем. Много скорбей принесла эта ужасная и небывалая война1. Нет ни однаго семейства, чтобы было без слез.

Мамашенька всем велит усерднее молиться за Государя и христолюбивое воинство. Да ниспошлет Милосердый Господь победу над врагами нашими.

При молитвенном пожелании Вам всех благ от Господа Бога и здоровья. недостойная послушница Пелагия.

1915 года. Января 4 дня.

Примечания

1 28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии, что стало началом Первой мировой войны, в которую 1 августа вступила и Россия.

***

Воистину Воскресе!

Возлюбленный о Господе и

Дорогой наш Батюшка О. Серафим!

Получили уважаемое письмецо Ваше и в нем письмо О. Архимандрита1, которому и посылаю отдельно.

Спаси Вас Господи, глубокоуважаемый Отец Серафим, за поздравление и все добрыя пожелания.

Взаимно и Вас старица Прасковья Ивановна приветствует с текущими днями святой Пятидесятницы2, молится за Вас да укрепит Воскресший Жизнодавец Ваши силы душевныя и телесныя и да поможет Вам потрудиться для Святой Обители и свое спасение.

Мамашенька часто оч. изнемогает. Иногда сами удивляемся, именно, что только Благодать Божия подкрепляет старческия силы ея. Она хотя и с трудом, все-таки встанет и попрядет3; а если кого ударит палкой 1–2 или 3 раза4, то и не отдышится.

С портретом Государя Она часть разговаривает, но больше не понятно, только постом вслух сказала: «Государь! на конце, я оглядела»5 а потом опять шопотом говорила.

Дай Господи, что-бы скорее победить этаго гордаго врага — много он причинил скорбей всей-всей Матушки России и продчим, но конечно все делается по воле Божией за наши грехи.

У нас в Обители тоже ежедневно совершают молебен за Государя и воинов, а по субботам панихида по убиенным воинам. Вечная им память! Оне все св. мученики-страдальцы. Надо и нам туда стремиться от сей привременной и краткой жизни а главное смиряться и любить ближнего. Да поможет нам Господь!

Да, ни легко и Вашему О. Архимандриту в такие трудные времена, надо о всех заботиться, только надежда на милосердие Божие. Ах! как у Вас все дорого. Помоги-же Вам Господи! а у нас ржаная мука по 1р. 40к. и дороже за пуд.

Я часто думаю как Ваши пустынники-старчики собираются на обед, да наверное по смирению своему много и слез проливают. Простите меня за многоглаголание.

От души желаю Вам получить всех-всех благ от Воскресшаго Господа, а главное здоровья и душевнаго спасения. Доброжелательница Ваша гр. пос. Пелагия. Прошу Св. молитв Ваших за старицу, себя и сестер обители нашей.

1915 г. Апреля 2 дня.

Примечания

1 Настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне в 1909–1940 гг. архимандрит Иакинф (Кузнецов). Однако нельзя исключить возможность того, что речь идет о настоятеле Свято-Ильинского скита архимандрите Максиме (1901 — после мая 1914 г.). Поскольку только Ильинский скит не участвовал в событиях 1912–1913 гг., то понятна причина, по какой его мог выбрать для поселения Константин Андреевич.

2 Пасха в 1915 г. праздновалась 4 апреля по новому стилю.

3 Известен обычай блаженной прясть и раздавать пряжу в благословение как символ и поощрение к молитве.

4 Если блаженная была чем-либо или кем-либо недовольна, то часто колотила таковых своей палкой. «В эти годы многие приезжали в Саров и Дивеево. Приезжал и Распутин со свитой — молодыми фрейлинами. Сам он не решился войти к Прасковье Ивановне и простоял на крыльце, а когда фрейлины вошли, то Прасковья Ивановна бросилась за ними с палкой со словами: “Жеребца вам стоялого”, они только каблучками застучали.

Приезжала и Вырубова. Но тут, боясь, что Прасковья Ивановна опять что-нибудь выкинет, послали узнать, что она делает. Прасковья Ивановна сидела и связывала поясом три палки (у нее было три палки. Одна называлась “тросточка”, другая “буланка”, третья — не помню) со словами:

— Ивановна, Ивановна (так она сама себя называла), а как будешь бить? — Да по рылу, по рылу! Она весь дворец перевернула!

Важную фрейлину не допустили, сказав, что Прасковья Ивановна в дурном настроении» (Воспоминания монахини Серафимы (Булгаковой) // Преподобный Серафим Саровский и Дивеевская обитель. М.: Отчий дом, 2011. С. 396).

5 В воспоминаниях монахини Серафимы (Булгаковой) также сообщается об этом факте: «Перед смертью она все клала земные поклоны перед портретом Государя. Когда она уже была не в силах, то ее опускали и поднимали келейницы.

— Что ты, Мамашенька, так на Государя-то молишься?

— Глупые, он выше всех царей будет.

Было два портрета царских: вдвоем с Государыней и он один. Но она кланялась тому портрету, где он был один. Еще она говорила про Государя:

— Не знай преподобный, не знай мученик?» (Там же. С. 396)

«Незадолго до своей смерти Прасковья Ивановна сняла портрет Государя и поцеловала в ножки со словами:

— Миленький уже при конце» (Там же. С. 397).

***

Воистину Воскресе!

Глубокопочитаемый батюшка О. Серафим!

Наконец-то и от Вас получила весточку. Спаси Вас Господи за добрыя Ваши пожелания. Взаимно и Вам желаю всего наилучшего, а паче всего душевнаго спасения.

Я Вам посылала письмо, но видно его не получали, не знаю, и это сохранно-ли получите. О дорогой нашей мамашеньки сообщаю Вам вторично, что она, наша дорогая, волею Божиею тихо и безболезненно скончалась 1915 г. Сент. 22 дня. Этот год она ослабела, но особенно с 14 сент. Ее соборовали, несколько раз причащали Св. Тайн и прочитали отходную, после чего она ясно сказала: «слава Богу». Говорила она мало. 14 Сент. сестры все с ней прощались, она раньше никому не позволяла целовать ручки, а если кому и давала это редкость, а тут всем давала, даже приподнимала, а кого за голову, или за волосы потреплет, как-бы учит. С этого дня она только и питалась св. водичкой. Глазками глядела на Св. Иконы и говорила: «Папенька! Батюшка Серафим! возьми меня я уезжаю домой», или «возьми меня», а ручкой как-бы кого к себе манила. Матуш. Игумения1 почти неотлучно здесь была, т.к. много раз приходилось ее безпокоить, и она несмотря на свои безчисленные дела по Обители все оставляла и приходила. Старица бывало скажет: «Матушка, дорогая сядь, сядь», и до тех пор не успокоится, пока она сядет около ея. Каждое слово старицы нельзя было слушать без слез. Когда мы просили ее помолиться за благодетелей ея, то Она сказала: «помолюсь за всех, за всех». Мы тут заплакали и спросили: Мамашенька, на кого-же ты нас оставляешь? «на Бога» Последния минуты она тихо дышала, и тако ея Праведная душа отошла ко Господу в 2? ч. дня. Тяжело было раставаться с этим духов. сокровищем, но путь этот неизбежен и твердо надеемся, что Она всех своих чад и кто ее помнит не забудет в своих великих молитвах у Престола Божия! Она и Вас незабудет свое чадо у Престола Божия. Отпевание соверш. 25 Сент. Нашим Преосвящ. Иоакимом2. (Было торжественно и не вериться, что мамашеньки нет. Она духом всегда с нами.) Духовенством сказано было надгробное слово — и все присутствующия неутешно плакали.

Во время стихир на отпевании: Придите последнее целование все последний раз прощались с дорогой мамашенькой я и за всех ея почитателей простилась с Ней, как и при жизни ея я тоже за всех Вас прощалась.

Старица лежала величественная и покойная, так и не ушел бы от Нея. Тело ея погребено у собора рядом с блаженными Пелагией Ив. и Наташинькой. Стоит на ея могилке Крест, горит лампадочка, служ. панихиды.

В келии ея в продолжении 40 дней читали псалтирь о упокоении Праведной ея души, а теперь и о всех благодетелей. Горят свечи, масло и служат панихиды ежедневно.

На молитвен. память посылаю Вам поясок, которым послед. дни она была опоясана и держала своими ручками, и карточку. Я верю, что Вы молитесь о ней.

Убедительно прошу Вас о получении письма меня уведомить.

Душевно рада за Вас, что вы живете под Покровом Царицы Неб. и уже привыкли. Слава Богу! Да хранит Вас Матерь Божия за молитвы старицы во все дни жизни Вашей.

Прошу Св. молитв Ваших, греш. послуш. Пелагия.

1916 г. Мая 11 дня.

P.S. Новых книг о старице пока еще нет3.

Примечания

1 Игумения Александра (Траковская).

2 Иоаким (Левитский), архиепископ Нижегородский и Арзамасский в 1910–1918 гг.

3 Отдельные жизнеописания Паши Саровской помимо содержащегося в «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» были изданы еще при ее жизни:

Паша Саровская юродивая. М.: Изд-во И.Д. Сытина, 1904.

Юродивая Паша Саровская, старица и подвижница Серафимо-Дивеевского женскаго монастыря.

М., 1904.

Саровская Паша юродивая подвижница. СПб.: Изд-во А.А. и Н.И. Холмушиных, 1906.

Паша, Саровская юродивая. Полное жизнеописание подвижницы. Одесса: Тип. Е.И. Фесенко, 1909. Последнее жизнеописание блаженной пользовалось особенно широкой известностью. В 1912 г. в Одессе было напечатано второе издание. По свидетельству А.С. Волжского (Глинки): «Книгу эту здесь (в Дивееве) продают всюду. Ею благословляет сама Паша — из рук ея дают книжку ухаживающия за П[р]асковьей Ивановной послушницы» (Волжский А.С. В обители преподобного Серафима. М.: Путь, 1914. С. 61).

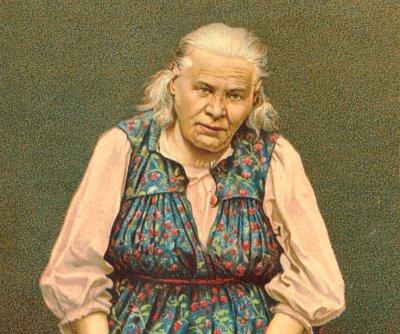

Краткое жизнеописание

Блаженная Параскева Дивеевская, более известная как Паша Саровская (в миру Ирина Ивановна), родилась в селе Никольском Спасского уезда Тамбовской губернии (ныне Торбеевский район Мордовской Республики). Точная дата ее рождения неизвестна и определяется приблизительно между 1795 и 1807 годами. Согласно свидетельству ее первого биографа священномученика Серафима (Чичагова), автора труда под названием «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губ. Ардатовского уезда», блаженная Параскева была дочерью Ивана и Дарьи, крепостных крестьян помещиков Булыгиных. Кроме нее в семье было еще трое сыновей и две дочери.

В 17-летнем возрасте Ирина была выдана замуж за крестьянина Федора, с которым прожила 15 лет, не имея детей. По прошествии этого срока они с мужем были проданы в соседнее татарское село Сургодь помещикам-немцам лютеранского вероисповедания. Новыми хозяевами будущей блаженной стали подлекарь (врач, не имеющий законченного медицинского образования), надворный советник Карл Шмиде и его супруга, урожденная фон Ганевальд. Любопытно, что некоторые подробности биографии супругов Шмиде позволяют более точно определить дату рождения Саровской чудотворицы. «Шмид» (Schmied) по-немецки значит «кузнец», или Кузнецов, что указывает на низкое происхождение, в отличие от дворянской фамилии его супруги. Однако Карл Шмиде и его потомство были в 1832 году внесены в Третью часть дворянской книги Пензенской губернии, а позже и Тамбовской. Это значит, что около 1832 года Карл Шмиде дослужился до чина коллежского асессора, дававшего в то время потомственное дворянство и право владеть крепостными. Место службы Карла Шмиде, по-видимому, находилось в городе Пензе, где он с супругой числился среди прихожан местной Лютеранской Евангелической Церкви (ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 7198. 1845 г. Л. 22). Очевидно, что после получения дворянства в 1832 году Шмиде и купили землю в селе Сургодь, а к ней стали прикупать и крепостных крестьян. Если признать хронологически точными данные чичаговской «Летописи» о ключевых событиях из жизни святой, то выходит, что блаженная Параскева родилась не ранее 1800 года.

Через пять лет муж Ирины умер от чахотки и хозяева взяли ее в кухарки и экономки. Она категорически отказалась вновь выходить замуж и добросовестно занималась господским хозяйством. Но через полтора года произошла кража холстов у помещиков и подозрение пало на Ирину. По просьбе господ полицейские жестоко ее пытали, но она не призналась в краже. Позже благодаря помощи местных жителей полиция обнаружила истинную виновницу и место, где было спрятано украденное.

После происшедшего Ирина убежала в Киев, где ее нашли среди богомольцев. Беглянку вернули по этапу, но через год она вновь покинула прежних хозяев. Ее вновь разыскали и вернули помещикам, но те не захотели ее принять, и она пять лет скиталась в родных местах, пока не переселилась в глухой Саровский лес, где прожила около 30 лет. За годы подвижничества и юродства она приобрела широкую известность как среди монашествующих Саровского и Дивеевского монастырей, так и среди местного населения.

После кончины 30 января 1884 года (по ст. ст.) блаженной Пелагеи Дивеевской Параскева навсегда поселилась в Серафимо-Дивеевском монастыре, где приобрела буквально всероссийскую известность благодаря дару прозорливости.

Во время саровских торжеств 1903 года по канонизации преподобного Серафима Саровского блаженную посетили император с императрицей и члены царской семьи. Согласно дивеевскому преданию, Параскева предсказала им рождение сына-наследника. С этого времени началось почитание старицы царской семьей, так что, по свидетельству ее келейницы Евдокии Барсковой, к блаженной постоянно приезжали великие князья с вопросами от государя.

Блаженная скончалась 22 сентября 1915 года (по ст. ст.) в третьем часу дня. Она была похоронена за алтарем Троицкого собора Серафимо-Дивеевского монастыря в кирпичном склепе, над которым устроили часовню. Отпевание блаженной совершил епископ Нижегородский Иоаким (Левицкий). В советское время захоронение блаженной подверглось осквернению. При возобновлении монастыря в 1990 году могила была восстановлена и на ней поставлен крест.

Во время торжеств, посвященных 250-летию рождения преподобного Серафима Саровского, 31 июля 2004 года блаженная Параскева была причислена к лику местночтимых святых Нижегородской епархии, а 6 октября того же года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви установил ее общецерковное почитание. Святые мощи были обретены 20 сентября 2004 года и почивают ныне в Казанской церкви Серафимо-Дивеевского монастыря. Память ее празднуется 22 сентября / 5 октября, а также в день памяти Собора Дивеевских святых 14 / 27 июня.

Домик-келья, где она жила, в 2004 году передан монастырю, ныне в нем находится музей блаженной Паши и истории Дивеевской обители.