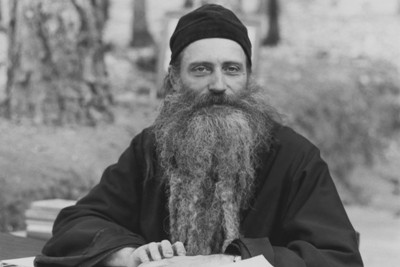

Со дня кончины иеромонаха Серафима (Роуза) 2 сентября исполняется 30 лет. Приняв православие в 1962 году, а затем монашество (1970) и сан (1976/1977) в Русской Православной Церкви за рубежом, он основал Свято-Германовское братство (1963) и женскую обитель во имя блаженной Ксении Петербургской (1979) в Северной Калифорнии. При подготовке текста использованы его статьи и лекции: "Как не надо читать святых отцов?" ("Русский пастырь" № 21, 1/1995), "Православие в Америке: прошлое и настоящее" ("Русский пастырь" № 37-38, ии-иии/2000) и "В поисках православия" ("Русский пастырь" № 42, 2003).

Что такое православие? Св. Тихон Задонский называл православие истинным христианством... Это нечто живое и горячее (а не абстрактно-холодное), что относится к сердцу (а не только к разуму) и постигается всей жизнью (а не только изучением). Каждого, кто всерьез принимает православие, кто начинает восхождение к нему у себя в сердце, кто берется за работу над собой, – того непременно можно отличить, так сказать, по аромату истинного христианства: он не похож на тех, кто живет одними интересами мира.

Ходить в церковь и соблюдать внешнюю форму православия – этого мало: надо еще ясно отдавать себе отчет во всем, что бы вы не делали... Особенно в наши дни, когда вокруг нас столько не знакомых с истиной, но упорно ищущих ее людей, нельзя допускать, чтобы все это происходило просто по привычке: мы должны уметь, по словам апостола Петра, дать отчет обо всем, во что мы верим и что делаем. Задавайте вопросы, читайте, разбирайтесь в церковных службах по книгам, – тем или иным путем, но углубляйте свои знания.

Мы живем в благодатных условиях мира и свободы, и это опасно для нас. Вокруг нас – сокровища святого православия, спасительные сокровища, каких нигде больше нет, а мы с чувством полного удовлетворения остаемся совершенно бесплодными. Если встречается препятствие на нашем православном пути – надо только радоваться: впереди борьба, а вместе с ней – и надежда, что мы не зачахнем, не погибнем. Мы часто впадаем в характерное заблуждение. Нам кажется, "вот если бы мне куда-нибудь уехать, переменить обстановку – тогда у меня все наладилось бы...", – но смысла в этом, как правило, никакого. Начинать надо прямо здесь, прямо сейчас. Чем это труднее, тем лучше: преодоление трудностей, борьба за веру – этого нам как раз больше всего не хватает.

Без [сердечной боли] нельзя применить учения свв. отцов к собственной жизни. Можно достичь высочайшего уровня понимания умом учения свв. отцов, можно "от зубов" цитировать свв. отцов на любую мыслимую тему, можно иметь "духовный опыт", который кажется таким, как его описывают в отеческих книгах, можно даже в совершенстве знать все ловушки, в которые можно впасть в духовной жизни — и все же, без сердечной боли, можно остаться безплодной смоковницей, скучным "всезнайкой", который всегда "прав"; или стать адептом нынешнего "харизматического" опыта, который не знает и не может передать истинного духа свв. отцов.

Для [того, чтобы определить место нашего православия в Америке] нам необходимо прежде всего знать, кто наш главный враг – это, конечно, дьявол. Его цель – сбить нас с пути; его самое верное средство на сегодняшний день – дух омирщвления. Именно этим оружием подточено и ослаблено американское православие... Дух омирщвления – в самом воздухе, которым мы дышим; от него не укрыться. Смотрим ли мы телевизор, едем ли за покупками, идем ли по улице – всюду он нас настигает.

Вся наша Церковь, и каждый из нас в отдельности, находится под ударом. От него не укрыться ни в больших городах, в кругу близких людей, ни в отдаленных поселках: все это лишь ослабляет внешние влияния, но без внутренней духовной борьбы мы безусловно обречены на поражение. Поэтому перед православными Америки – да и всего мира, конечно, – стоит главный вопрос: как сохранить и вырастить православие наперекор всепроникающему духу омирщвления?

Наше время – вторая половина ХХ века – это время духовных поисков. Люди недовольны тем что имеют – теми или иными формами христианства, нехристианскими религиями, безверием и атеизмом. Вопреки всему, в людях живет надежда, что есть другая жизнь, другая духовная реальность, помимо той, что известна им из повседневного опыта. И все чаще они находят ее в Православной Церкви.

Самая важная и глубокая притягательная сила православия в сегодняшнем мире – это слово любви: ведь самая печальная черта нашего мира – это холод и бессердечие. Сам Спаситель предупреждает нас, что в последние времена "охладеет любовь многих", и апостол Иоанн Богослов указывает на взаимную любовь как на главную отличительную особенность христиан. Величайшие православные авторитеты нынешних времен были известны в первую очередь свой любовью: они привлекали людей к святой вере своим собственным примером щедрой жертвенной любви. Такими были святой праведный Иоанн Кронштадтский и святитель Нектарий Пентапольский; таким был и наш владыка Иоанн (Максимович).

Православие – это не технологический процесс. Каждый из нас может отпасть от веры; или же мы окажемся столь скверными образцами православия для себя самих и для окружающих, что оно не принесет плодов.

Первый серьезный промах [который лишает нас плодов святой веры и заглушают голос нашего свидетельства о ней] – это свободное, "либеральное" отношение к православию. Происходит оно от невежества: некоторые представляют себе Православную Церковь наподобие, например, Епископальной, – только для русских или греков. При таком образе мыслей, разумеется, навряд ли кто станет трудиться над обращением людей в православие. В этом состоит дефект экуменического движения, которое организует всякие встречи и конференции с неправославными, не ради того, чтобы привести их к православию, а для улучшения общественных отношений. Обсуждают второстепенные предметы общего характера, а на различия закрывают глаза – между тем как осознание этих различий могло бы привести их к православной вере.

Другой промах характерен для новообращенных. Его можно определить как фантазерство – и как попытку жить в собственных фантазиях вместо реального мира...Так появляются у нас отшельники-пустынножители, неспособные провести хотя бы неделю в послушании в обычном монастыре; иные толкуют о возвышенных молитвенных состояниях, не упуская возможности огрызнуться по любому малейшему поводу; другие мечтают об обращении целых городов и штатов, не в силах ужиться даже со своими ближними; и так далее. Сами по себе такие мечты еще не грех,... но если они отрываются от конкретной решимости день за днем вести православную жизнь в ее самой простой, будничной форме — они останутся бесплодными.

Еще один промах, который встречается среди православных, и особенно болезненный для тех, кто еще не пришел к вере, можно назвать "холодным формализмом": все внимание – внешней стороне православия, словно наша вера заключается в помпезных церемониях и официальных актах. В такую же ошибку впадали первосвященники и фарисеи во времена Спасителя: если церковная жизнь организована и отлажена, если все делается по официальному указанию священноначалия, если службы выполняются без ошибок и выглядят внушительно, – тогда можно преспокойно забыть, о чем говорит Евангелие, и распять Самого Христа без зазрения совести...

Последнее заблуждение – это склад ума, который можно назвать "осадным положением": иным кажется, что если православие – это истинная вера, то в наши тревожные времена все усилия надо сосредоточить на защите ее от подступившего со всех сторон врага. Очень часто подобный взгляд распространяется на поиски "предателей" и "еретиков" в православной среде; причем столь много внимания уделяется собственному "соблюдению правил" и "несоблюдению" у оппонентов, что не остается никаких сил на проповедь Евангелия спасения даже среди православных, не говоря уж об окружающем мире.

Человечество сегодня ищет истину, ищет Христа, ищет православие. Если мы называем себя православными, мы должны оказать людям помощь в их поисках.

Непросто жить в наше время; особенно непросто сохранить искру истинного православия. Наша вера сегодня (как, впрочем, и всегда) — это "страждущее православие", как назвал ее св. Григорий Богослов. В страданиях, в борьбе за сохранение святой веры и богоугодного образа жизни, глядя на неизмеримо более тяжкие страдания и борьбу верующих других стран, давайте исполнимся решимостью не сдаваться, чего бы нам это ни стоило.

В этой жизни все проходит. Остается только Господь; только ради Него имеет смысл вести борьбу. Перед нами два пути: путь современного мира, ведущий прочь от Бога, и путь жизни, ведущий к Нему. Господь зовет нас, и наше сердце ищет Его. Какой путь мы выбираем?

Пускай глубоко в наших сердцах укоренится решимость преподобного Германа Аляскинского: "Давайте же, от сего дня, от сего часа, от сей минуты, любить Бога превыше всего".

подготовил протоиерей Петр Перекрёстов