«ВЕЛИЧАВОЕ СЛАДКОГОЛОСИЕ»1

В 2023 году исполнилось 100 лет со дня кончины Константина Васильевича Розова — единственного священнослужителя в истории Русской Церкви, нареченного титулом «Великий архидиакон». Современники знали его как человека крепкой веры и необыкновенного таланта. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Москве прошли праздничные мероприятия, завершившиеся концертом памяти отца Константина Розова в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя с участием ведущих диаконов Русской Православной Церкви. Художественный руководитель Московского Синодального хора заслуженный артист Российской Федерации Алексей Пузаков и композитор Антон Висков рассказывают читателям о Великом архидиаконе — усердном и ревностном служителе Церкви во время гонений ХХ века. PDF-версия.

Протодиакон Успенского собора

Период конца XIX — начала XX века — время тяжелых испытаний для нашего народа. Только в такую эпоху невероятного духовного напряжения могли появиться на Руси две твердыни: одна — воплощенная в камне — Храм Христа Спасителя, а вторая — Великий архидиакон Константин Розов. Кажется, что неслучайно к торжественному моменту восстановления Русского Патриаршества возникли два этих явления: Храма и голоса Церкви, так украсивших собой то сложное время и служение святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России.

Константин Васильевич Розов родился в селе Жданово Симбирской губернии (ныне Нижегородская область) 10 февраля 1874 года. Протоиерей Василий Розов и его супруга Мария Хрисанфовна стали родителями шестерых детей. Все трое их сыновей стали священнослужителями (двое из них прославлены в лике святых). Константин был старшим. Уже подростком он отличался редкой физической выносливостью и поразительно сильным и глубоким голосом. Начальное образование Константин получил в сельской школе. После окончания в 1889 году Алатырского духовного училища он поступил в духовную семинарию в Симбирске. В годы учебы семинарист Константин с удовольствием пел в архиерейском хоре городского Троицкого собора. В 1896 году он венчался с купеческой дочерью Любовью Полововой и в том же году был рукоположен в сан диакона2.

В Симбирске отец Константин прослужил около двух лет, одновременно преподавая Закон Божий в местном приходском училище. В 1898 году кто-то из приезжих знатоков пения обратил внимание на громкоголосого диакона и пригласил его в Москву, считавшуюся в то время певческим городом: каждый храм отличался не только своими проповедниками, но и слаженными хорами и голосистыми диаконами, как об этом свидетельствовали современники3.

В 1898 году Высокопреосвященнейшим митрополитом Московским и Коломенским Владимиром Розов был «определен на штатное диаконское место к Московскому Кафедральному Христа Спасителя Собору»4. Затем резолюцией того же (ныне причисленного к лику святых) архипастыря от 8 ноября 1902 года Константин Васильевич был определен к Большому Успенскому собору и возведен в сан протодиакона5.

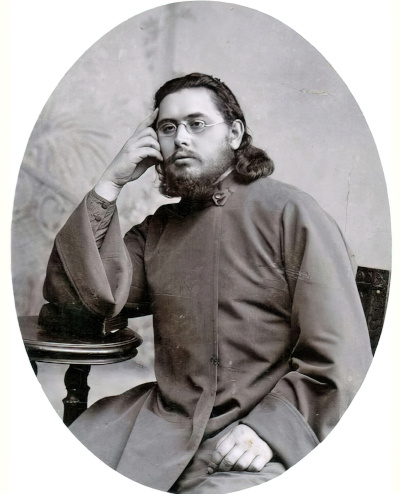

Современники описывали его как могучего богатыря, почти великана, ростом в два метра, с пышными длинными волосами. Конечно, он производил сильное впечатление. Московская публика специально ходила в Успенский собор Кремля, чтобы посмотреть, как бас отца Константина Розова заставляет дрожать огоньки свечей. Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков в своих воспоминаниях описывает, какое впечатление на него в детстве произвел голос отца Константина:

Мы, мальчишки, порой старались удрать из церкви под каким-либо предлогом. Однако в Успенский собор ходили с удовольствием слушать великолепный Синодальный хор и специально протодиакона Розова...6

В 1903 году на богослужении в Успенском соборе присутствовала императорская семья. Впоследствии протодиакон Константин был удостоен царского подарка: «…всемилостивейшим пожаловано ему из Кабинета Его Императорского Величества золотые часы с золотой цепью» 7— и приглашения императора Николая II поступить на службу протодиаконом собора императорского Зимнего дворца. В Санкт-Петербурге отец Константин прослужил с 1904 по 1907 год, но в марте, ссылаясь на губительный для его здоровья климат города, просил перевести его обратно в Москву. Прошение его было удовлетворено, и он вернулся в Успенский собор.

По воспоминаниям певчего Синодального хора Успенского собора Александра Смирнова, в начале XX века москвичи считали, что у них есть четыре достопримечательности: Художественный и Большой театры, Третьяковская галерея и Синодальный хор. И если в эти театры было не попасть, то всегда и для всех были доступны Третьяковская галерея, а также Успенский собор в Кремле, где пел Синодальный хор и служил «необыкновенный протодиакон Константин Васильевич Розов». Кумирами светской публики в Москве были Шаляпин и Качалов, а Розов, по словам Александра Смирнова, являлся всеобщим любимцем8. В мемуарах писателя Н. Д. Телешова описывается воскресная служба в Неделю Торжества Православия в Успенском соборе с участием протодиакона Константина Розова:

…Под громкое и торжественное пение огромного Синодального хора, с его звучными молодыми голосами, выходили молча из алтаря священники в парчовых ризах и облачениях... Вслед за священниками выходил из алтаря и протодиакон — знаменитый в свое время Розов, весь в золоте, с пышными по плечам волосами, рослый и могучий, и среди храма, переполненного нарядной публикой, громогласно, высокоторжественно и сокрушительно порицал всех отступников Православия, отступников веры, еретиков и всех, не соблюдавших посты, всех, не верующих в воскресение мертвых, в бессмертие души, отвергающих Божественное происхождение царской власти… Таких категорий было до двенадцати, и после каждой из них протодиакон в заключение возглашал громоподобным басом: «А-на-фе-ма!!!»9

Благословите послужить по-настоящему!

В 1913 году Константин Розов был приглашен в Лейпциг на освящение храма-памятника русским воинам. Последний протопресвитер царской армии Георгий Шавельский рассказывает в своих воспоминаниях, что накануне генерал Жилинский, распорядитель торжеств, очень беспокоился, как бы протодиакон Розов своим могучим голосом не оглушил немецкого императора Вильгельма:

«Скажите Розову, — просил меня Жилинский, — чтобы он не кричал. У Вильгельма больны уши. Не дай Бог, лопнет барабанная перепонка — беда будет!» Я передал это Розову. Тот обиделся: «Зачем же тогда меня взяли? Что ж, шепотом мне служить, что ли? Какая же это служба?» — ворчал он. «А что мне может быть, если я действительно оглушу Вильгельма? Из Германии вышлют? Так я и так должен буду уехать. Нет уж, отец протопресвитер, благословите послужить по-настоящему, по-российскому!» — «Ну давай, Константин Васильевич, Вильгельм не повесит, если и оглушишь его», — утешал я Розова. Литургию я совершал в сослужении заграничных протоиереев… Своим могучим, сочным, бархатным голосом протодиакон Розов точно отчеканивал слова прошений, дивно пели синодальные певчие. Эффект увеличивался от великолепия храма и священных облачений, от красивых древнерусских одеяний синодальных певчих. Церковь замерла. Но вот началось многолетие… Розов превзошел самого себя. Его могучий голос заполнил весь храм; его раскаты, качаясь и переливаясь, замирали в высоком куполе. И этим раскатам могуче вторили певчие. Богослужение наше очаровало иностранцев. Вильгельм, рассказывали потом, в течение этого дня несколько раз начинал разговор о Русской Церкви, о Розове, о хоре. «Он бредит Розовым», — говорили у нас. Возвращаясь из Лейпцига, Синодальный хор дал духовный концерт в Берлине. Вильгельм не только сам приехал на концерт, но и привез капельмейстера своей капеллы. Когда Вильгельм входил в концертный зал, он прежде всего спросил: «А будет ли петь протодиакон Розов?»10

Прошло несколько месяцев, и о дружбе с Германией и императором Вильгельмом пришлось забыть. Россия вступила в Первую мировую войну. Москвичи об этом узнали тоже от Розова. Вот что пишет Пантелеймон Романов в своей книге «Русь»:

Многотысячный людской поток направляется на Красную площадь, и в это время в толпе произошло движение. Кругом возбужденно заговорили: «Розов! Розов…» Это был известный всей Москве знаменитый своим редчайшим басом протодиакон. Издали было видно, как он, окруженный духовенством, взошел на каменное, обведенное решеткой возвышение Лобного места, развернул какую-то бумагу и, поправив свои густые кудрявые волосы, приподнял лист в правой руке, как поднимает диакон орарь, когда читает ектению перед царскими вратами.

Вдруг все стихло.

— Мы, Божией милостию…

Слова протодиакона раздавались под открытым небом, и дальним было не слышно, но все они, притихнув, жадно смотрели, устремив на него отовсюду глаза. Он читал манифест объявления войны Германией России11.

В 1917 году в Москве открылся Поместный Собор Русской Православной Церкви, главным деянием которого стало восстановление Патриаршества в России. Участник собора князь Илларион Васильчиков так рассказывал об избрании Предстоятеля Русской Церкви:

В назначенный день огромный Храм Христа Спасителя был переполнен народом. Вход был свободный. Литургию совершал митрополит Владимир в сослужении многих архиереев. Пел, и пел замечательно, полный хор синодальных певчих. В конце Литургии митрополит вынес из алтаря и поставил на небольшой столик перед иконой Владимирской Божией Матери, слева от царских врат, небольшой ковчег с именами выбранных на Церковном Соборе кандидатов в Патриархи. Затем он встал, окруженный архиереями, в царских вратах лицом к народу. Впереди лицом к алтарю стоял протодиакон Успенского собора Розов. Тогда из алтаря вышел старец о. Алексий в черной монашеской мантии, подошел к иконе Богоматери и начал молиться, кладя земные поклоны. В храме стояла полная тишина и в то же время чувствовалось, как нарастало всеобщее нервное напряжение. Молился старец долго. Затем встал с колен, вынул из ковчега записку и передал ее митрополиту. Тот прочел и передал протодиакону. И вот протодиакон своим знаменитым на всю Москву могучим и в то же время бархатным басом начал провозглашать многолетие. Напряжение в храме достигло высшей точки. Кого назовет? «...Патриарху Московскому и вся Руси Тихону!..» — раздалось на весь храм, и хор грянул многолетие!12

В 1918 году Константин Розов был удостоен звания патриаршего архидиакона с вручением двойного ораря и камилавки. В статье «Московские протодиаконы» А. Алексеев пишет:

После восстановления Патриаршества патриаршим архидиаконом стал знаменитый Константин Розов — фигура колоритная, исключительно одаренный артистически человек с громоподобным голосом, натура целиком народно-традиционная13.

Я — волжанин

В 1921 году, 19 сентября, в Москве торжественно отмечалось 25-летие служения Церкви архидиакона Константина Розова. Огромный, блистательный Храм Христа Спасителя был переполнен народом. В этот день за особое мастерство владения голосом, редким по красоте и тембру, Константина Васильевича нарекли Великим архидиаконом. Он стал единственным священнослужителем Русской Православной Церкви за всю ее историю, кто был удостоен такого титула! Впрочем, не это волновало юбиляра в праздничный день. Во время проведения торжества в храме архидиакон обратился к собравшимся с кратким словом. Выразив сердечную благодарность всем присутствующим, он сказал:

Я — волжанин и сердечно прошу вас оказать помощь голодающим Поволжья, моей родине…

Мысль о России, постигшем ее несчастье, не давала покоя Розову. Он организовывал и многократно участвовал в концертах «в помощь голодающим Поволжья» в разных городах страны, скромным свидетельством чему является удостоверение: «Дано сие архидиакону Розову Константину Васильевичу в том, что 21 августа с/г принял участие в службе Литургии в церкви Гребневской иконы Божией Матери на ст. Клязьма по Северной ж.д. и широко организовал среди молящихся сбор в пользу голодающих, за что церковная община приносит ему глубокую благодарность как инициатору и главному организатору этого великого, святого и государственного дела. 21/VIII 1921 г.»14.

В послереволюционные годы многое менялось в государстве, менялось отношение к Православной Церкви. Однако Великий архидиакон Константин Розов неизменно оставался безгранично преданным служению Церкви и Патриарху Тихону. Следует заметить, что святитель Тихон по-отечески, с большой теплотой относился к отцу Константину. И Розов, отвергнув предложения обновленцев-живоцерковников, твердо оставался верен святителю Тихону. Дошел до нищеты, вынужден был продать драгоценную для него реликвию — часы, подарок Государя, но убеждений не изменил15.

Атмосфера дружбы и высокой духовности окружала Константина Васильевича Розова до конца его дней. Лечащий персонал больницы, где он лежал, относился к нему с особой любовью, просили спеть. Он не отказывался.

Великий архидиакон ушел из жизни в возрасте 49 лет. Причиной смерти врачи указали миокардит16. Глубокую печаль у москвичей вызвала кончина отца Константина. Проститься с ним пришли известные композиторы духовной музыки того времени Александр Дмитриевич Кастальский, Николай Михайлович Данилин, Николай Семенович Голованов, Павел Григорьевич Чесноков. Панихиду приехал служить архиепископ Трифон (Туркестанов), который совершал в Успенском соборе богослужения всегда вместе с отцом Константином. Сказанное владыкой Трифоном прощальное слово было исполнено печали и сожаления о ранней смерти Великого архидиакона. Всем запомнились слова о том, что покойный Константин Васильевич относился к вере очень ясно и непосредственно, «подобно ребенку»17.

Как дореволюционный Храм Христа Спасителя, так и Великий архидиакон Константин Розов навсегда ушли из любившей их Москвы, унеся с собою непередаваемый и неповторимый аромат трагической, исповеднической и в то же время светлой Патриаршей эпохи 1920-х годов. Но сейчас, когда Святая Русь переживает свое возрождение, когда снова вознес свои купола новый Храм Христа Спасителя, когда мы можем снова слышать могучее звучание церковных хоров, мы понимаем, что духовный огонь наших Великих предшественников, таких, как Великий архидиакон Константин Розов, живет в нас и является залогом духовного преображения нашего отечества, свидетелями и созидателями которого мы все с вами сегодня являемся.

…Москва. Кремль. Колокольня Ивана Великого. Кафедральный Успенский собор Московского Кремля. Сердце, душа России, Святой Руси. И по сию пору доносится к нам сквозь поколения глас великого архидиакона Константина Розова, возглашающего славу Господню, славу Святой Руси, которая была, есть и присно будет! Как сказано в Евангелии от Иоанна: Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода (Ин. 12, 24).

Председатель Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения митрополит Тверской и Кашинский Амвросий:

Русская Церковь с особым чувством чтит имя и образ Великого архидиакона Константина Розова, несомненно одного из значимых священнослужителей XX века, 100-летие со дня преставления которого пришлось на нынешний 2023 год. Хотя он не был человеком высокого сана, всю жизнь прослужив Христу в первой степени священства, он показал всем нам, что диаконское служение — величайшее служение, что при должном уровне осознания важности своего предстояния перед Богом человек может оставить свой неизгладимый след для потомков.

Великий архидиакон Константин навсегда остался в истории Русской Православной Церкви, явив нам высочайший образец диаконского служения. Не только благодаря своему музыкальному дару, но и как образец истинного христианина, священнослужителя, который, несмотря на безусловно окружающий его ужас эпохи гонений, сохранил верность Святейшему Патриарху Тихону, он в самый ответственный момент своей жизни стал примером для подражания в круге современников-священнослужителей, и остается таким примером до сих пор. Это свидетельство его несокрушимой верности, его силы духа и убеждений должно быть ориентиром для каждого священнослужителя.

Отмечая столетний юбилей со дня кончины архидиакона Константина Розова, мы благодарим Господа за пример его жизни и служения, глубоко восхищаемся его непоколебимой верностью Церкви и истинным христианским героизмом, испытанным в горниле испытаний и гонений безбожной эпохи.

Примечания:

1 Окунев Н. П. В годы великих потрясений: Дневник московского обывателя. 1914–1924. М., 2020. С. 703.

2 Послужной список протодиакона Московского Успенского собора Константина Васильевича Розова. РГИА. Ф. 805 (1904). Оп. I. Д. 2141.

3 Смирнов А. П. Людмиле Константиновне Розовой в память о Константине Васильевиче // Розова Л. К. Великий архидиакон. М., 1994.

4 Послужной список протодиакона Московского Успенского собора Константина Васильевича Розова.

5 Тамже.

6 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1990. Т. 1. С. 27.

7 Послужной список протодиакона Московского Успенского собора Константина Васильевича Розова.

8 Смирнов А. П. Людмиле Константиновне Розовой в память о Константине Васильевиче.

9 Телешов Н. Д. Москва прежде // Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. М., 1989.

10 Шавельский Г. И. Воспоминания последнего протопресвитера Русской армии и флота. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954.

11 Романов Пантелеймон. Русь. М.: Дружба народов, 1991.

12 Новый журнал. Нью-Йорк, 1971. No 102. С. 149.

13 Новый журнал. Нью-Йорк, 1974. No 117. С. 158.

14 Семейный архив Л. К. Розовой.

15 Жевахов Н. Д., князь. Воспоминания. Нови-Сад, 1928. Т. II. С. 41.

16 Тамже.

17 Смирнов А. П. Людмиле Константиновне Розовой в память о Константине Васильевиче.