2 августа Православная Церковь празднует память святого пророка Божия Илии — пожалуй, самого почитаемого в России ветхозаветного святого. Сегодня трудно найти епархию, в которой не было бы ни одного храма или хотя бы храмового придела, освященного в его честь. Большинство верующих знают о пророке Илие лишь то, что он помогает во время засухи и, как и пророк Енох, был вознесен в огненной колеснице на небо, чтобы вернуться на землю для проповеди в последние времена. Но немногие могут ответить на вопрос, какую роль он сыграл в низвержении культа Ваала в ветхозаветные времена и почему именно его Бог выбрал вместе с Моисеем для встречи с Христом на горе Преображения. О том, какое значение личность святого Илии имеет для современных христиан, о его духовном родстве с Иоанном Крестителем и о параллелях в сюжетах Ветхого и Нового Заветов, связанных с его именем, «Журналу Московской Патриархии» рассказал доктор богословия, представитель Русской Церкви при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока в Дамаске игумен Арсений (Соколов). PDF-версия.

Культ Ваала

Кем же был он, святой пророк Божий Илия, живший в Израильском царстве почти три тысячи лет тому назад, в IX веке до Рождества Христова? И что это было за время?

Согласно повествованиям Третьей книги Царств, пророческое служение Илии пришлось на один из самых трудных периодов истории Израильского (Северного) царства — на эпоху правления злочестивого царя Ахава из династии Омридов (потомков Амврия). При этой династии ставший привычным для евреев (с заселением ими Ханаана и переходом к оседлой жизни) религиозный синкретизм, проявлявшийся в одновременном почитании Господа, Бога Авраама, Исаака и Иакова, освободившего Свой народ из египетского рабства и даровавшего им «землю, текущую молоком и медом», и Ваала, хананейского бога дождя, сменился откровенным ваализмом. Культ Ваала стал государственным культом Израильского царства. Это был типичный для оседлых жителей Ханаана и Финикии натуралистический культ плодородия, со всеми присущими ему элементами, включая так называемую культовую проституцию. Хананеи, коренные жители Палестины, убеждали пришельцев-израильтян, что у этой земли есть свой «хозяин», которого зовут Ваал (имя Ваал так и переводится — «хозяин»). Под влиянием не до конца истребленного хананейского населения евреи стали забывать своего Бога и все больше стали почитать Ваала, увязая в хананейских народных обычаях и традициях, связанных с этим почитанием. Стали, по выражению пророка Илии, хромать на оба колена (3 Цар. 18, 21). Желая положить конец господствовавшему в Израиле двоеверию, Ахав под влиянием своей жены, сидонской принцессы Иезавели, решил сделать ваализм государственной религией, а истинное богопочитание искоренить. Царские воины повсюду разыскивали и убивали пророков Господних. С особой настойчивостью по приказу Ахава и Иезавели они преследовали и пророка Илию, стремясь схватить его и убить. Пророк вынужден был спасать свою жизнь в труднодоступных пустынных и горных местах Израильского царства и даже за его пределами.

В самом имени пророка уже звучит его проповедь: «говорящее» имя Элияху (Илия) означает — «Бог (есть) Господь». И своим именем, и своими делами Илия отстаивал истину о том, что не Ваал, а Господь, Чье имя на письме обозначается священной тетраграммой (YHWH), является Хозяином и Господином всего мира. Духовная борьба с ваализмом, которую вел пророк, была чрезвычайно трудной. Поощряемая царской властью хананейская «духовность» очень глубоко пустила свои корни в народное сознание израильтян, трансформировала их религиозные представления. Видя, что почти не осталось в Израиле тех, кто не преклонил бы своих колен пред Ваалом, считая безнадежной борьбу за чистоту веры в условиях господствующего государственного ваализма, Илия пережил глубокий духовный кризис. Он взмолился ко Господу, прося Его о смерти: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих (3 Цар. 19, 4). Из этой пропасти отчаяния его извлек Сам Господь. Повелев Своему пророку идти на Хорив (Синай) и открывшись ему там, где когда-то открылся Моисею (3 Цар. 19), Господь укрепил пророка. И борьба Илии за то, чтобы вернуть израильский народ от служения Ваалу к служению Господу, продолжилась.

Вызов ваализму

Описание пророческого служения Илии содержится в так называемом цикле Илии — прекрасной повести, охватывающей 17–22-ю главы Третьей книги Царств и 1–2-ю главы Четвертой книги Царств. В этих главах Илия бросает вызов ваализму, вызывает его на смертельный бой. Борьба пророка с этой хананейско-финикийской религией, ставшей при Ахаве государственной религией Израиля, описывается очень колоритно и увлекательно.

В народных ханенейских представлениях Ваал был не только богом дождя, но и божеством жизни и смерти. Ведь дождь на Ближнем Востоке — это жизнь; нет дождя — нет урожая, а значит, — голодная смерть. Разрушая в народном сознании эти представления о Ваале, Илия спасает от голодной смерти сарептскую вдовицу, а затем воскрешает ее сына, тем самым наглядно показывая, что не Ваал, а Господь, Которому служит пророк, действительно является Богом, Всемогущим Господином над жизнью и смертью.

Но, пожалуй, самым обидным для почитателей Ваала стала духовная победа Господа и Его пророка, одержанная не на земле, а на небе. По слову Илии небо затворилось на три с половиной года, и по его же молитве оно разверзлось вновь. Тем самым всему Израилю было показано, что не Ваал «отверзает катаракты облаков», как пелось в одном из угаритских религиозных гимнов, а Господь, Бог Илии. Ваал не слышал молитв своих пророков, а молитва Илии оказалась услышанной Богом — с неба ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве (3 Цар. 18, 38). А затем небо затягивается грозовыми тучами и начинается долгожданный ливень (3 Цар. 18, 45) — и всему народу становится очевидным: Господь, а не Ваал распоряжается дождями.

Рассказ о противостоянии Илии пророкам Ваала содержит еще один интересный эпизод. В ознаменование духовной победы над Ваалом Илия, охваченный религиозным вдохновением, собственноручно закалывает 450 пророков Вааловых у потока Киссон (3 Цар. 18, 40). Восторг, радость пророка и его ревность о Господе Саваофе (3 Цар. 19, 10) выражаются в столь необычном и шокирующем для современных читателей Библии действии.

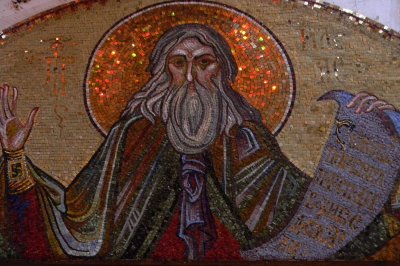

Пророк Илия очень почитается не только на Руси. Его чтут христиане Ближнего Востока. Особенно в Ливане, где очень много храмов, построенных в его честь. Самым распространенным иконописным сюжетом в росписях этих храмов и на иконах, их украшающих, является вовсе не тот, к которому мы привыкли в русской иконописи (возношение Илии на небо на огненной колеснице), а библейский рассказ об истреблении пророков Вааловых. Илия на этих иконах закалывает и отрубает головы нечестивым пророкам. В одной руке у него меч, а другая рука простерта ввысь с поднятым вверх указательным пальцем — бессловесная, но столь красноречивая проповедь единобожия. Статуи Илии с мечом и поднятым вверх указательным пальцем часто украшают и подъезды многоэтажных домов в христианских районах Ливана, вдохновляя жителей на такое же религиозное рвение, которое было у пророка Илии. А имя Элиас (так произносится «Элияху» у арабов) — одно из самых распространенных среди христиан на всем Ближнем Востоке.

Книги о пророке Илии и его последователях

Именно с пророка Илии в Израиле начинается мощное пророческое движение. Ученик и преемник Илии — Елисей, создает «пророческие школы» — жившие общинами объединения «сынов пророческих». По всей видимости, они не были «глашатаями Бога», несущими народу Божие послание, а были лишь последователями Илии и Елисея, их учениками и помощниками. Но, возможно, пребывание в этих пророческих общинах подготавливало молодых людей к предстоящему пророческому служению, которое невозможно без исполнения Духом Божиим. Находясь рядом с пророками и сопутствуя им в их служении, «сыны пророков» готовили тем самым и себя к возможному нисхождению на них Святого Духа. Неслучайно пророчество как движение возникает в Северном (Израильском) царстве: именно там в IX–VIII веках до Рождества Христова шла напряженная борьба с ваализмом и свойственными ему натуралистическими ритуалами плодородия. Для Южного (Иудейского) царства тех веков борьба с хананейской религией не была столь актуальной.

Ни от Илии, ни от Елисея, ни от «сынов пророческих» до нас не дошло ни единой строки: ранняя пророческая проповедь была устной. Первые письменные пророческие тексты появляются лишь во второй половине VIII века до Р. Х., в Северном (Израильском) царстве. Это книги пророков Амоса и Осии. С этих двух небольших текстов начинается письменная пророческая традиция, которая достигнет своего максимального развития в Иудее: Израильское царство в 722 году до Р. Х. погибнет в результате ассирийского завоевания, 10 колен будут депортированы в коренную Ассирию и там весьма быстро ассимилируются. Но дело пророков Северного царства будет продолжено на Юге, в Иудее. Книги пророков Амоса и Осии вместе с рассказами о пророках Илие и Елисее будут принесены в Иерусалим — и там, во граде Давида, из этой искры, используя выражение Одоевского, возгорится мощное пророческое пламя. У Илии и Елисея, у Амоса и Осии появятся многочисленные последователи — иудейские пророки, чтобы, как сказал Пушкин, Божиим «глаголом жечь сердца людей», сначала под сенью Иерусалимского храма и на улицах Святого города, затем — в плену, «на реках Вавилонских», и вновь — в отстроенном в персидскую эпоху Иерусалиме.

В книге пророка Малахии, в самом ее конце, содержатся очень важные слова, представляющие собой прямую речь Бога: Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием (Мал. 4, 4–6). Этими удивительными и загадочными словами завершается не только книга Малахии, но и весь раздел пророческих книг. Пророчество на несколько веков умолкает. Следующим пророком Священной истории будет уже святой Иоанн Креститель. Cуровый образ его жизни, обличительная проповедь, призыв к покаянию заставили многих его современников задать себе вопрос: не Илия ли это? Не исполнились ли слова Малахии? Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти (Мф. 11, 14; Мф. 17, 12; Мк. 9, 13), — прямо ответит Христос на эти вопросы об Иоанне. Предшествовавший Христу в духе и силе Илии (Лк. 1, 17) Иоанн был вестником Господним (Мал. 3, 1) и своим служением подготовил народ к принятию проповеди Спасителя, обратив «сердца отцов к детям и сердца детей к отцам». Пророчество Малахии исполнилось.

Смысл события на горе Преображения

Заключительные стихи книги пророка Малахии и вместе всех пророческих книг — это распахнутое окно в Ветхий Завет, позволяющее лучше увидеть и понять предшествующие тексты — Закон и Пророков: грандиозные фигуры Моисея и Илии сближаются в этом тексте, позволяя перечитать весь Ветхий Завет в свете этого сближения, этого единства Закона и Пророков.

Но, с другой стороны, эти стихи Малахии — мостик от Ветхого Завета к Новому. Поэтому не случайно и явление Илии вместе с Моисеем на горе Преображения. По свидетельству синоптических Евангелий, именно эти двое — Моисей и Илия — явились беседующими с преобразившимся Христом пред восхищенным взором учеников. Моисей — олицетворение Закона, Илия — представитель всех пророков. Моисей и Илия, Закон и Пророки, то есть все ветхозаветное Писание, беседуют с Христом, подтверждая тем самым Его мессианство. А самыми важными в рассказах евангелистов о событии Преображения (Мф. 17, 1–8; Мк. 9, 2–8; Лк. 8, 28–36) являются слова, прозвучавшие с небес: Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте (Мф. 17, 5; Мк. 9, 7; Лк. 9, 35). Слушать Христа, о Котором в лице Моисея и Илии свидетельствуют Закон и Пророки (Лк. 16, 29; Ин. 1, 45; Деян. 10, 43, и др.), — эта заповедь Бога дана не только Петру, Иакову и Иоанну, но в их лице — всем последователям Христа, всей Христовой Церкви.

Параллельные сюжеты Ветхого и Нового Заветов

Многое в рассказах евангелистов о чудесах, совершенных Христом, становится понятнее, если сравнить эти cюжеты с рассказами о чудесах Илии и Елисея. В тех и в других прослеживаются общие черты. Так, Илия спасает от голодной смерти сарептскую вдову и ее сына, умножая в их доме муку´ и елей (3 Цар. 17, 14), а Елисей чудесным умножением елея спасает одну из жен «сынов пророческих» и ее детей от долгового рабства (4 Цар. 4, 1–7), а потом кормит 100 человек 20-ю ячменными хлебцами и несколькими зернами в шелухе (4 Цар. 4, 42–44). Повторяя это пророческое действие, Иисус питает голодную пятитысячную толпу пятью хлебами и двумя рыбами (Мф. 14, 15–21; Мк. 6, 34–44; Лк. 9, 12–17), а затем четырехтысячную толпу — семью хлебами и несколькими рыбами (Мф. 32–38; Мк. 8, 1–9). Илия воскрешает сына сарептской вдовы (3 Цар. 17, 17–24), а Елисей — сына богатой жительницы селения Сонам (4 Цар. 4, 8–37). Повторяя этот пророческий жест, Иисус воскрешает сына наинской вдовы (Лк. 7, 1–15). В завершение описания воскрешения в Наине Лука говорит о реакции жителей этого города на произошедшее событие и приводит их слова: И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой (Лк. 7, 16).

Кроме этих очевидных параллелей в рассказах об Илие и Елисее, с одной стороны, и в рассказах об Иисусе — с другой, есть и менее заметные. Например, Елисей совершает действия, в результате которых всплывает утонувший топор (4 Цар. 6, 5–7). Иисусу также подвластна водная стихия: Он укрощает бурю на Галилейском море, по Его слову рыбы устремляются в сети рыболовов, а Сам Он обладает способностью ходить по поверхности воды. Также прослеживается некоторое сходство апостольской общины, сопровождающей Христа, с учениками пророков Илии и Елисея. Все это говорит о том, сколь важное значение в повествованиях евангелистов придается пророческому аспекту земного служения Христа Спасителя.

Наконец, нельзя не заметить еще одного сходства евангельских повествований об Иисусе Христе с рассказами книг Царств об Илие и Елисее. В годы своего мессианского служения Иисус был бездомным скитальцем, не имевшим, где приклонить голову (Мф. 8, 20; Лк. 9, 58), — как и многие пророки, вплоть до Иоанна Крестителя, которые всю жизнь скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, <...> скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли (Евр. 11, 37–38).

Несомненно, многое из того, что совершил Иисус Христос, мы поймем глубже, если взглянем на евангельские события сквозь призму тех рассказов о пророках, которые содержатся в Третьей и Четвертой книгах Царств.

Однако для всех внимательных читателей Священного Писания совершенно очевидно: Илия не остался полностью в прошлом, он не только персонаж Священной истории. Бог уготовал Своему пророку важное служение в эсхатологическим будущем — в конце времен. Текст из книги Апокалипсис (Откровение Иоанна Богослова), содержит загадочные слова: И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище (Откр. 11, 3). 1 260 дней — это три с половиной года, то есть столько, сколько, согласно Преданию, длилась засуха, когда Илия своей молитвой затворил небо: Илия... молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев (Иак. 5, 17; 3 Цар. 17, 1; 18, 1; Откр. 11, 6). В двух свидетелях Апокалипсиса древнехристианская экзегеза в лице святителя Ипполита Римского, преподобного Иоанна Дамаскина и других видела Еноха и Илию — двух угодников Божиих, чья земная жизнь окончилась не обычной для всех смертью, а восхищением на небо (Быт. 5, 24; 4 Цар. 2, 11). И христианское, и иудейское предание единогласно утверждают: взятый на небо пророк Божий Илия еще вернется, он придет в конце времен, пред наступлением дня Господня, великого и страшного (Мал. 4, 5). Таким образом, пророчество Малахии имеет двойную перспективу: оно уже исполнилось на Иоанне Крестителе во время Первого пришествия Христа и еще ждет своего исполнения перед Его Вторым пришествием, когда на землю сойдет восхищенный на небо Илия, чтобы вновь пророчествовать... во вретище (Откр. 11, 3), призывая к покаянию.

«Покаяние» у пророков — это возвращение ото лжи к истине, от суеверий и ложных богов — к единому Богу, живому и истинному. И, быть может, сегодня еще более, чем в ветхозаветные времена, важны слова пророка Илии — слова, которые он обратил в молитве к Богу: Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их [к Тебе] (3 Цар. 18, 37). Эти молитвенные слова, пожалуй, больше всех других слов выражают суть пророческого служения.