Оптина пустынь продолжает публикацию своих архивов. В серии «Духовное наследие Оптиной пустыни» вышло новое издание сборника «Жизнеописания почивших скитян».

Новое издание впервые подготовлено по рукописи «Скитское кладбище в Оптиной пустыни», хранящейся в фонде Введенского монастыря Оптина пустынь Отдела рукописей Российской государственной библиотеки, и снабжено научным комментарием. В приложении — первая публикация «Дополнительных биографических сведений о насельниках Оптиной пустыни и других лицах духовного звания, упоминаемых в рукописи “Скитское кладбище в Оптиной пустыни”», собранных издателями в различных архивах.

Жизнеописания семидесяти девяти монахов, подвизавшихся в Иоанно-Предтеченском скиту Оптиной пустыни и похороненных на его кладбище, были составлены в начале XX века «по желанию и благословению Оптинского скитоначальника отца игумена Варсонофия». В предисловии к нынешней публикации издателями выдвинута новая версия авторства «Жизнеописаний». По их мнению, авторство принадлежит схиархимандриту Агапиту (Беловидову), что подтверждается и воспоминаниями монахини Амвросии (Оберучевой).

По словам автора жизнеописаний, цель его труда состояла, во-первых, в том, чтобы оставить о почивших скитянах «память живущим и имеющим жить в скиту отцам и братиям», а во-вторых, «чтобы живые, взирая на скончание почивших, подражали вере и добрым делам их». Действительно, «Жизнеописания почивших скитян» — это не только история Оптиной пустыни в лицах, но одновременно и школа путеводной истины, явленная совокупностью примеров ревностного служения Богу и ближним тех, кто стремился к равноангельской жизни на земле. Ясное, лаконичное, зримое описание таких примеров, несомненно, поможет современному читателю укрепиться в вере и найти что-то особенно важное, необходимое для устроения своей внутренней и внешней жизни. Так, весьма поучителен и ныне совет игумена Варлаама, данный молодому послушнику, любившему по мирской привычке сообщать новости дня. «Что же от этого пользы-то? — говорил отец Варлаам. — Лучше ничего не видеть и не слышать. Старайся чаще проверять свои мысли, свое сердце». Или другой совет игумена Варлаама, данный отцу Иннокентию, имевшему дар произносить поучения: «Имей в виду не тщеславие, а пользу слушателей, и Бог покроет тебя от первого».

Современному человеку, долгими годами атеизма отторгнутому от идеалов Святой Руси, дезориентированному в духовной жизни, эта книга дает возможность непосредственного приобщения к целебному источнику веры, воспитавшему многие поколения подвижников. Истории их судеб воодушевляют, воспитывают, указывают путь в жизнь вечную. «Покажите мне настоящего христианина, и я уйду за ним на край света», — сказал известный в недавнем прошлом московский духовник. «Жизнеописания почивших скитян» являют нам множество таких примеров.

Книга повествует и об очень известных оптинцах, и о совсем неизвестных послушниках, простых монахах. Но во всех жизнеописаниях прослеживается желание автора показать значение жизненного пути и монашеского подвига каждого человека, будь то крестьянин, купец или дворянин; будь то монах, проживший долгие годы в скиту, или умерший совсем молодым послушник. «Угодна бо бе Господеви душа его: сего ради потщася от среды лукавствия», — приводит автор слова Писания (Прем. 4, 13–14) в жизнеописании скончавшегося молодым послушника Иакова Сущенко. Другой скитянин, схимонах Иларион, испытавший на себе все превратности мирской жизни, пришел в Оптину и предал себя в послушание старцам в возрасте 80 лет. Но, несмотря на преклонные лета, он «доказал ту истину, что усердное произволение в год может сделать более, чем ленивое в пятьдесят лет».

Как промысл Божий приводил будущих насельников скита в Оптину пустынь, как они подвизались и какие несли послушания, как боролись с помыслами и преодолевали свои привычки и немощи, как переносили болезни и готовились к смерти — обо всем этом рассказано в «Жизнеописаниях» просто, мудро и с любовью к каждому.

Хронологически рукопись «Скитское кладбище в Оптиной пустыни» охватывает период с 1820-х до 1900-х годов. В «Жизнеописаниях» немало упоминаний о знаменитых преподобных оптинских старцах. Это наполняет книгу особым светом. Автор нередко завершает повествование словами того или иного старца. Так, одно из жизнеописаний заканчивается словами преподобного Амвросия: «Всякий подвиг человека, предпринимаемый им ради спасения своей души, приемлется Милосердным Господом в умилостивительную жертву». В конце другого — высказывание преподобного Макария: «Жаль старичков, особенно отца Варлаама. Без них как будто пусто. Молодые хороши при старичках». В этих словах выражено самое главное, что составляло особую атмосферу Оптиной пустыни, что притягивало к ней множество паломников. Людской поток был настолько велик, что не всем удавалось сразу быть принятым старцем. Одному такому нуждавшемуся в совете старца Нектария человеку схимонахиня Мария (Головина), современница еще старца Амвросия, сказала в утешение: «Что, не повидал старца? В свое время, Господь даст, и повидаешь. Потерпи, у нас здесь сам воздух проповедует. Поживи, отдохни, и мысленные твои очи сами откроются, и многое для тебя станет ясным и понятным». Эти слова как будто обращены и к нам, приезжающим в Оптину пустынь сегодня.

«Великим врачом духовным» назвал старца Амвросия автор «Жизнеописаний». То же можно сказать и о самой книге, написанной схиархимандритом Агапитом в память почивших и для назидания живущим. В этом смысле она подобна открытым вратам в саму Оптину пустынь, о которой старец Нектарий говорил: «Она вскормила меня, взлелеяла своею лаской и любовию, она воспитала меня своим духом, она же и облекла меня в ризу спасения».

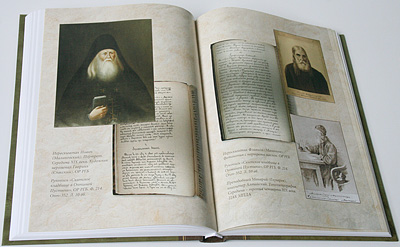

Книга содержит большое количество иллюстраций, в числе которых малоизвестные портреты и групповые фотографии насельников Оптиной пустыни, виды монастыря, Иоанно-Предтеченского скита, Калуги и Козельска из архива Оптиной пустыни, Калужской областной библиотеки и Козельского краеведческого музея.

Григорий Калюжный, секретарь Союза писателей России