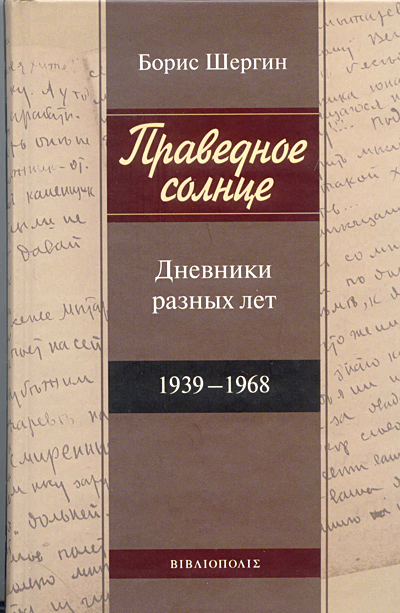

Интерес к дневникам и мемуарам у читателей сегодня растет. Событием для любителей русской литературы стала вышедшая недавно книга «Праведное солнце» — дневники замечательного русского сказочника и сказителя Бориса Шергина. Дневники Шергина публиковались ранее, но в новом сборнике некоторые записи печатаются впервые. Очевидно, что интерес и к самим дневникам, и ко всему наследию этого писателя будет только возрастать.

В сборник «Праведное солнце» вошли записи, сделанные Борисом Шергиным с 1939 по 1968 год. Первое, что поразит читателя, — контраст между общим настроением эпохи и тем, что созерцает вокруг и внутри себя автор дневников. Каждая строчка книги пронизана живой, нескрываемой верой. Каждая запись — это разговор о Боге, Церкви, святых.

Читая жития святых, мы часто сокрушаемся, что опыт восхождения к святости в них скрыт за общими, тяготеющими к клише словами. Жизнь святого дана в ее итоге, он предстает осиянный светом небесной славы, далеким и непонятным нам, грешникам.

Но нам-то так нужен близкий, человеческий опыт святости, понимание, что и мы можем, стараясь, падая и поднимаясь, идти тем же путем.

Мне кажется, если бы святые вели дневники, они писали бы их так, как пишет Борис Шергин, явственно осязавший близость святых, считавший смерть лишь внешней, временной преградой, разделившей нас с близкими и родными.

В наш скоростной и легковесный век дневники Шергина выглядят странно и архаично. Тяжелая, пересыпанная непонятными словами и выражениями речь, непривычный, «слишком церковный» ход мысли... Не вчитываясь в «Дневники», оценить их невозможно. Сама форма таких книг требует от читателя не только усилий, но и времени.

«Вскочить на вершины гор нельзя. Есть восход туда», — сказал поморский сказитель. Чтение книг — восхождение особого рода, труд и радость.

«Веселит и богатит меня жизнь», — записал более полувека назад в своем дневнике Борис Викторович. Радость, веселие — это любимые слова писателя, взыскуемое им душевное состояние. Как отмечает исследователь творчества Бориса Шергина Елена Галимова, эта «радость», «веселие сердечное» «не имеет ничего общего с чувством удовольствия и возникает не в момент отдыха, развлечения, а связано со страданием, а иногда и с последним — смертным — страданием».

«Все, что ты видел, все, что ты делал, что переживал, во что вникал, над чем радовался или скорбел, все это, как некие неиждиваемые дрожди, остается в тебе. Ежедневная твоя жизнь должна быть и есть творчество (твои думы, твоя работа, отношения с людьми, разговоры с ними…)».

Шергин — подлинный художник слова. Вот он рассказывает о своем детстве в Архангельске, но за этими воспоминаниями сквозит иной мир, пронизанный горним светом: «Старинный уклад и быт напоены были праздничностью, “именинностью”, торжественностью. Бывало, иной ткал узор своей жизни из дорогих шелковых нитей, другой из льняных. И сей узор льняной уставностью мог быть лучше шелкового. А главное, и шелковое оное кружево и льняное клались на золотую парчу годичного круга церковного. Церковная всепраздничность напоевала бытовую домашнюю обиходность».

Всякий человек, любящий родной язык, поймет, сколь богатый подарок предлагает ему эта книга. Но помимо образных зарисовок, исповедания и интересных размышлений в «Дневниках» Шергина есть то, что связывает наш, преходящий мир с жизнью подлинной. Дыхание вечности, в которой преходящее опадает, как шелуха.

«Западный человек, старея, с утешением и надеждой глядит на благоустроенность семьи, на своих внучат. Семейственностью, внуками он заслоняет от себя конец. Внучата, дети — вот оправдание и утешение старящегося человека, всегда живущего настоящим.

На Руси человек, старея, начинает глядеть на мир иной. На стариках у нас отображается свет иного века. Старые люди на святой Руси думают и стараются приникнуть к “тамошнему”. И какой же радостный ответ на эти столь всеобъемлющие и самые существенные на Руси святой вопросы дает праздник Пасхи!»

Именно этот свет пасхальной радости и освещает страницы шергинских дневников.

Борис Викторович Шергин родился в 1893 году в Архангельске в семье корабельного мастера, архангельского помора. Семья стала для Шергина творческой колыбелью, на всю жизнь одарив его не просто воспоминаниями, но «неотымаемым, непохитимым и неистощимым», как он сам говорил, наследством. Именно поморские сказания, богатая и выразительная северорусская речь — вдохновенный источник, из которого выросли все произведения сказителя.

С детства мальчика «прельщали кисть и краски», он особенно любил декоративно-прикладное творчество: расписывал двери, шкафы, сундуки, посуду. Приехав в Москву, поступил в Строгановское художественное училище, но, владея кроме художественного мастерства еще и даром слова, с 1915 года начал выступать публично, рассказывая студентам, школьникам и увлеченной фольклором аудитории былины и сказки. В 1924 году увидела свет первая книга Бориса Шергина — проиллюстрированный автором сборник былин-новелл «У Архангельского города, у корабельного пристанища».

Более широкой аудитории Шергин знаком по многочисленным экранизациям: в 1970–80-х годах по его сказкам были сняты мультфильмы «Волшебное кольцо», «Смех и горе у Бела моря» и другие.

Фольклорист и сказочник известен многим, но сокровенный Шергин остается «под спудом». Для верующего человека его дневники станут настоящим открытием.

- Дневники сказочника Бориса Шергина "Праведное солнце" в интернет-магазине "Арефа".