ДРЕВНЕЦЕРКОВНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ ЕВАНГЕЛЬСКОГО СЮЖЕТА

В числе непростых для понимания евангельских сюжетов следует указать на новозаветное повествование, посвященное исцелению Спасителем женщины, в течение двенадцати лет страдавшей кровотечением. PDF-версия.

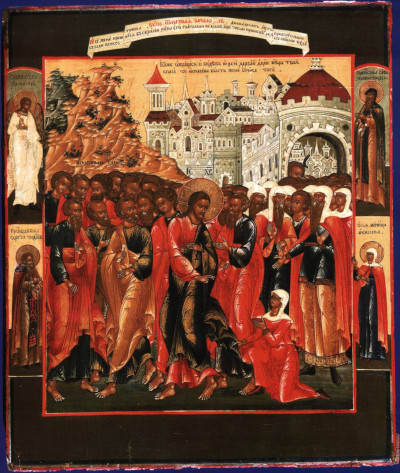

Это чудо описывается с различной степенью подробности евангелистами Матфеем, Марком и Лукой (см. Мф. 9, 19–22; Мк. 5, 24–34; Лк. 8, 42–48). Как известно, Христос совершил его на пути в дом начальника синагоги Иаира, где находилась при смерти его дочь; Спаситель шел к Иаиру, чтобы воскресить отроковицу, которая к моменту Его прихода уже умерла; как раз по дороге туда к Господу и приступила страдавшая кровотечением женщина, которая после прикосновения к краю Христовой одежды по своей вере тотчас получила здравие. Этот евангельский эпизод всегда вызывал особый и глубокий интерес древнецерковных экзегетов.

Предельно кратко, без каких-либо вызывающих недоумение подробностей о чудесном исцелении кровоточивой женщины сообщает евангелист Матфей (см. Мф. 9, 19–22). Рассказ Матфея существенно восполняют евангелисты Марк и Лука. Как раз их новозаветные повествования и вызывают наибольший интерес у древнецерковных толкователей как ставящие целый ряд экзегетических вопросов. Именно изъясняя тексты Марка и Луки, толкователи касаются таких значимых и сложных богословских и духовно-нравственных тем, как, например, вопрос о всеведении Воплотившегося Сына Божия или же о роли человеческих свободы и дерзновения пред Богом в деле спасения. В рассказе евангелиста Марка (Мк. 5, 24–34) присутствует целый ряд важных подробностей. Например, он подчеркивает особую меру веры женщины, которая была убеждена, что получит исцеление, прикоснувшись даже и к одеждам Спасителя, а не к Нему Самому, не к Его плоти. Евангелист также обращает внимание и на сам момент ее выздоровления: болезнь отступила от нее сразу же после того, как она прикоснулась к одеждам Христовым, — еще до того, как вступила в диалог с Господом; причем сама женщина тогда же ясно ощутила, что исцелилась. Марк также рассказывает и о том, что испытал в миг прикосновения болящей к Его одеждам Сам Спаситель: по свидетельству евангелиста, Господь ощутил внутри Себя — Сам в Себе, — как в миг касания из Него изошла Божественная сила: В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? (Мк. 5, 30). Такое свидетельство Марка, на котором он делает особый акцент, ставит перед нами важный и сложный богословский вопрос, связанный с истолкованием обстоятельств этого новозаветного чуда. Признаем: при обращении к рассказу об исцелении кровоточивой в изложении Евангелия от Марка у читателя способно возникнуть впечатление, что исхождение Божественной силы оказалось неожиданностью для Самого Христа, что Сам Господь удивился тому, что она сейчас из Него вышла, и что Он до того, возможно, даже и не подозревал, что подобное может случиться. Такую версию событий подтверждает и последовавший за этим вопрос Самого Спасителя, обернувшегося к толпе и спросившего: кто прикоснулся ко Мне? (Мк. 5, 31). Кроме того, по свидетельству евангелиста Марка, Господь тогда осматривался и оглядывался вокруг Себя, казалось бы, пребывая в недоумении относительно того, кто получил Его Божественную силу (см. Мк. 5, 32). Евангелист Лука, повествуя о чуде исцеления кровоточивой женщины (см. Лк. 8, 42–48) и рассказывая о нем очень близко к версии Марка, тоже предлагает несколько значимых дополнительных свидетельств, связанных с этим событием. Так, им приводятся слова Спасителя, внешне усиливающие впечатление Его неведения: прикоснулся ко Мне некто (Лк. 8, 46). Так неужели же действительно возможно допустить, что Христос, пребывая в неведении, ощутил исхождение Божественной силы для Себя неожиданно? Может быть, Он даже и не догадывался, кто же из теснившей Христа толпы получил Его благодать через тайное касание? Ответы на эти недоуменные вопросы и предлагает нам древнецерковная экзегетическая традиция. Сразу же подчеркну: толкователи, следуя богодухновенному внутреннему и подлинному смыслу евангельского текста, напротив, провозглашают абсолютное и полное ведение Богочеловека Христа, а также Его совершенную Божественную свободу при даровании Им здравия кровоточивой женщине.

Итак, при прочтении этих евангельских отрывков у читателя может возникнуть ряд требующих разрешения недоуменных вопросов. Во-первых, у кого-то способно возникнуть впечатление, что чудо исцеления кровоточивой совершилось вообще без личного участия Господа: женщина просто почерпнула Божественную силу из Его одежд, которые сами по себе оказались для нее целительными. Во-вторых, кому-то может показаться, что чудотворение осуществилось помимо воли Христа, абсолютно минуя Его Собственное свободное изволение, как неожиданно для Себя обнаружившего, что из Него изошла Божественная сила. Наконец, в-третьих, кто-то может допустить несовершенство ведения Христа как якобы не знавшего, кто же и для чего к Нему прикоснулся. Все эти три — конечно же, ошибочные — версии понимания евангельского повествования об исцелении Господом кровоточивой требуют разъяснения.

Но сначала сделаю одно общее пояснение. Как известно, евангельская история исцеления Господом страдавшей кровотечением женщины тесно связана с теми установлениями и ограничениями, что налагал на ветхозаветных иудеев Моисеев Закон, дарованный еврейскому народу Богом на горе Синай. Среди его определений важное место занимали разделы о плотской нечистоте, в том числе касающиеся и истечения женских кровей. В согласии с указаниями книги Левит, всякая женщина в эти повторяющиеся периоды ее жизни считалась нечистой, и каждый, кто прикасался в те дни к ней или же к ее постели и вещам, считался осквернившимся. Эти установления Моисея относились и к тем женщинам, что страдали никогда не прекращающимся истечением кровей по причине недуга, из-за болезни (см. Лев. 15, 19, 25–27). Святитель Кирилл Александрийский в книге «О поклонении и служении в Духе и Истине» характеризует подобные ветхозаветные «постановления о жене, страдающей кровотечением, и недугующей неудержимым потоком [кровей], ее оскверняющим» как весьма строгие и не подлежавшие какому-либо смягчению и снисхождению1. Именно в таком бедственном положении и находилась та евангельская женщина, страдавшая кровотечением и считавшаяся потому нечистой. Святитель Кирилл Александрийский в «Гомилии 45-й Толкования на Евангелие от Луки» описывает ее несчастное положение, а также причину, по которой она скрывалась от Христа, опасалась объявить Господу о собственной болезни, страшась, что Он ею возгнушается; святитель Кирилл поясняет и причину того, почему она также пряталась и от окружавшей Спасителя толпы, не смея прилюдно сознаться в недуге: «Но почему же, скажите мне, женщина стремилась остаться незамеченной? Почему она не могла подойти к Христу с большей смелостью, чем тот прокаженный, который, когда Христос проходил мимо, воскликнул: Господи! если хочешь, можешь меня очистить (Лк. 5, 12)? <...> Что заставляло эту больную женщину желать остаться неузнанной? Закон мудрого Моисея считал оскверненной всякую женщину, страдающую кровотечением, и везде называл таковую нечистой. Тот, кто был нечист, не мог касаться святых вещей или приближаться к святому человеку. Поэтому женщина тщательно скрывалась из страха быть наказанной на нарушение Закона, которое [наказание] тот предписывал. Но как только она коснулась [Христовой одежды], тотчас же и без промедления оказалась исцелена»2.

В то же время древние святые отцы подчеркивают, что женщина прикоснулась ко Христу не по преступной и пренебрегающей Законом дерзости, не из безответственной вседозволенности, но по превосходящей внешние установления Закона силе веры во Христа как в Того, Кто выше Закона, ибо Он, как Бог, Сам есть Дарователь и Установитель Закона. Вера во Христа ныне, вместе с Его — как Истинного Бога — пришествием в мир, сделалась выше Закона. По убеждению экзегетов, как раз такая вера женщины во Христа, именно как в Сына Божия, ясно открыла ей, что Бога ничто не оскверняет и что Он ничем не гнушается в человеке, если видит обращенные к Нему таковую глубокую веру и твердую надежду. Он всегда готов уврачевать самую неприглядную болезнь — все равно, телесную или же душевную; Он готов снизойти к любой людской нечистоте, лишь бы нечистый с упованием на Него желал очиститься. Гнушается же Он лишь греховного богопротивления. В связи с этим святитель Петр Хрисолог, епископ Равеннский, сравнивает Бога с солнцем, лучи которого касаются всего в мире, в том числе и нечистот, но оно само от этого не оскверняется. Или же с врачом, который, исцеляя больного, касается его гноя, испражнений, однако сам делает это отнюдь не в уничижение себе, но во славу и считает совершаемое врачевание для себя благом, а не позором. Святитель Петр Хрисолог в «Проповеди 35-й. О женщине, страдающей от кровотечения» учит: «Она, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его (Мф. 9, 20), зная, что Бога ни прикосновение не оскверняет, ни внешний вид не оскорбляет, ни зловоние не отвращает, ни слышание не ранит слуха, ни людская мысль не пятнает. Ибо если и солнце, касаясь [своими лучами] навоза, не оскверняется нечистотами, то тем более Творец солнца, касающийся всего, не может оскверниться никаким прикосновением. И если врач, касаясь гноящихся ран и исцеляя срамные члены, не считает это для себя позором, но честью, то тем более Бог не считает унижением, когда Он, врачуя наши язвы, на них взирает, касается их для исцеления, посещает нас для спасения. Взгляд Божий оскорбляют раны грехов, а не болезней; недуги преступлений, а не боль страданий; гной пороков, а не истечения внутренних органов: потому что в преступлениях человек действует по воле, а болезнями удерживается невольно. Вот почему грешник получает наказание, больной же — попечение и врачевание»3. Итак, сила Божия с готовностью касается пораженного болезнью женского естества страдавшей кровотечением и исцеляет ее природу. Бог не гнушается ни недугом, ни охваченной им плотью, но врачует болезнь, делая женщину здоровой. Ведь для Бога в человеческом естестве не может быть ничего гнусного и скверного, ибо Он Сам некогда, в шестой день творения, вылепил нас — во всей полноте нашей людской природы — из земной персти. И еще: по мысли преподобного Ефрема Сирина, Бог не мог возгнушаться исцеления женского лона, ибо Он Сам воплотился и вселился в лоне — во чреве Пречистой Девы. Как подчеркивает преподобный Ефрем в «Толковании на "Диатессарон" Татиана», целительная «сила, изшедшая от Него [Христа], коснулась нечистого лона [кровоточивой женщины] и не отвратилась. Подобно этому [Его] Божество не испытывало отвращения и обитать в святом лоне» Марии4.

При этом женщина стыдилась собственной болезни и хорошо помнила, что, по определению Моисеева Закона, она являлась нечистой и что всякий, кто ее коснется, должен был считаться в глазах иудеев осквернившимся. Потому-то она и боялась, что иудеи воспрепятствуют ей приблизиться ко Христу и ее прогонят, если узнают, какова она и чем больна. Особенно ярко описывает в своих гомилиях те чувства, переживания и сомнения, что испытала мечтавшая об исцелении женщина, святитель Петр Хрисолог. Он использует здесь образ бури, ведь внутри женщины тогда подлинно поднялся духовный вихрь чувств и помыслов, подобный бурлению и волнению природных земных стихий. Жажда исцеления в ней изо всех сил боролась со страхом и неуверенностью. Святитель Петр рассуждает об этом в «Проповеди 34-й. О женщине, исцеленной от кровотечения»: «Как воздух [колеблется] вихрем ветров, так и эта женщина оказалась смущена бурей помыслов: боролась в ней вера с рассудком, надежда — со страхом, нужда — со стыдом; холод страха гасил жар отчаянья, сила стыда затмевала свет веры; необходимость стыдливости сокрушала собой уверенность упования. Так женщина, подобно великому бурному морю, колебалась в смятении, как бы в беспокойстве волн. Она искала, как осуществить тайное у всех на виду, как скрыть совершаемое от толпы; стремилась, чтобы и здоровье вернулось, и чтобы стыду не подвергнуться; печалилась, чтобы ее исцеление не обернулось в оскорбление Исцеляющему; предусмотрительно искала, чтобы ее здоровье оказалось восстановлено при сохранении благоговения перед Спасителем. И вот с этим [добрым] расположением жена по праву через край [Христовых] одежд достигла самой высоты Божества»5.

Святитель Иоанн Златоуст высказывает похвалу кровоточивой женщине за то, с какой глубокой верой, хотя и скрываясь, она приблизилась к Господу и прикоснулась к краю Его одежд. В «Беседе 31-й на Евангелие от Матфея» Златоуст говорит: «Она даже не дерзнула явно и приступить к Нему, но тайно с верой прикоснулась к одежде Его; она не сомневалась и не говорила сама в себе: "Исцелюсь ли я от болезни, или нет?" — но приступила с твердой уверенностью, что получит исцеление. Ибо она говорила, — говорит евангелист, — сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею (Мф. 9, 21)»6.

При этом древнецерковные толкователи особо подчеркивают, что касание женщины к одеждам Господа было не только физическим прикосновением к одеждам Спасителя, но прежде всего духовным прикосновением к Самому Христу ее собственной верой. Как раз эта ее вера и вдохновила женщину приступить к Господу и к Нему прикоснуться. Как подчеркивает в «Беседе 31-й на Евангелие от Матфея» святитель Иоанн Златоуст, «вера окрыляла ее»7. А вот что говорит об этом в «Проповеди 63В» блаженный Августин: «Иисус шел, чтобы воскресить дочь начальника синагоги, которая была уже мертва; и когда Он шел, Его путь как бы перерезала женщина, страдающая болезнью, исполненная верой, истекающая кровью и [сама] предназначенная к Искуплению через Кровь. И сказала она в сердце своем: если хотя к краю одежды Его прикоснусь, то выздоровею (ср. Мк. 5, 28). Когда она это сказала, то прикоснулась: верою коснулась Христа. Она подошла и прикоснулась, и тогда подлинно совершилось то, во что она верила»8. Высоту веры страдавшей кровотечением женщины прославляет и возвышает в «Трактате 47-м на Евангелие от Матфея» и святитель Хроматий Аквилейский: «О, сколь блаженна эта женщина, которая с такой совершенной верой доверилась Сыну Божиему!»9 И пусть само физическое касание кровоточивой женщиной одежд Господних, преисполненных благодатью Христа как Сына Божия, действительно оказалось очень важным при ее исцелении, однако здравие оказалось подано Богом кровоточивой в первую очередь благодаря ее укрепленному верой духовному прикосновению ко Христу. Неизвестный по имени автор фрагмента из Византийских катен на Евангелие от Луки подчеркивает: «Той, которая приближается и касается, нельзя было бы приблизиться к Господу и коснуться Его телесно, если бы она не совершила этого [также] и духовно. Благодаря сему женщина и получила то, в чем нуждалась… <...> Она [с верою] ищет того, что во власти Господа» как Сына Божия10.

Изъясняя евангельский рассказ об исцелении кровоточивой, древнецерковные экзегеты подчеркивают: страдавшая кровотечением евангельская женщина исцелилась именно благодаря тому, что уверовала во Христа как в Бога и тем не только смиренно притронулась рукой к краю одежд Господа, но также силою веры и духовно коснулась Его Небесной Божественной высоты. Святитель Петр Хрисолог в «Проповеди 34-й. О женщине, исцеленной от кровотечения» как раз и учит о том (я уже приводил эти его слова ранее), что преисполненная верою во Христа и надеждою на Него «жена с этим [добрым] расположением по праву через край [Христовых] одежд достигла самой высоты Божества»11.

В этом смысле люди, со всех сторон обступавшие Христа, теснившие Его, физически к Нему прикасавшиеся, — народ теснил Его (Лк. 8, 42) — на самом деле Его тогда не касались. Блаженный Августин в «Проповеди 244-й» подчеркивает: «Эта толпа умеет сдавливать, но не умеет прикасаться»12. И блаженный Феофилакт Болгарский в «Толковании на Евангелие от Марка» замечает: «Смотри, как народ со всех сторон стеснял Его, и между тем ни один не прикоснулся к Нему; напротив, жена, не стеснявшая Его, прикоснулась к Нему. Отсюда научаемся той тайне, что из людей, занятых множеством житейских забот, никто не прикасается ко Христу: они только гнетут Его; напротив, кто не гнетет Иисуса и не обременяет своего ума суетными попечениями, тот прикасается к Нему»13.

Однако мы хорошо понимаем: вера женщины — даже величайшая и истинная, как вера в Божественное достоинство Господа, — конечно же, сама по себе не смогла бы ее исцелить, если бы здесь властно и свободно не подействовала дарующая здравие благодать Сына Божия. Святитель Амвросий Медиоланский, рассуждая в «Толковании на Псалом 118» об этом евангельском чуде и обращаясь к читателю, провозглашает: «Ты видишь освобождение [от болезни], совершенное Божеством»14. В этом отношении женщину, конечно же, исцеляет не сама по себе ее личная вера — как уверенность кровоточивой в Божественном достоинстве Христа и ее активная духовная устремленность к Нему. Ведь любое чудо, в том числе и евангельские чудеса исцеления, совершаются Самим Богом, Его всемогущей благодатью. И в случае исцеления кровоточивой именно благодатная сила Христова, откликнувшись на веру болящей в Иисуса как в Сына Божия, как в Истинного Бога, коснулась женщины и даровала ей здравие, — та сила, о которой, как мы знаем из слов Луки, Господь засвидетельствовал Сам: Я чувствовал силу, исшедшую из Меня (Лк. 8, 46). О том, что именно Божественная благодатная сила исцелила кровоточивую женщину, свидетельствуют все древнецерковные толкователи. Например, святитель Иларий Пиктавийский в «Комментарии на Евангелие от Матфея» подчеркивает, что исцелившая женщину по ее вере сила была Божественной силой Святого Духа, неотступно пребывающей в Теле Христовом: «[Кровоточивая] женщина... твердо верила, что, бросившись навстречу проходящему Господу и дотронувшись до Его одежды, она исцелится от кровотечения. И хотя она была одета в запятнанную одежду и осквернена пятнами внутреннего недуга, при посредстве веры поспешила дотронуться до края одежды Господа. Оказавшись в окружении апостолов, она коснулась дара Святого Духа, исшедшего от тела Христа, и тотчас же исцелилась»15.

При этом экзегеты подчеркивают, что, хотя Господь и щедро подает верующим в Него от полноты Его любви все возможные и разнообразнейшие благодатные дарования, в том числе и дары исцеления, Сам при этом ничего не утрачивает и не теряет, не умаляется и не оскудевает. Ведь Спаситель есть Тот, Кто подлинно приумножает, раздавая, и имеет, отдавая. И если Он и произносит в миг исцеления той женщины Я чувствовал силу, исшедшую из Меня (Лк. 8, 46), то отнюдь не как теряющий, лишающийся, а, хотя являющийся Дарующим и Отдающим, на самом деле — в отношении спасения женщины — как Приобретающий и Обогащающийся. В этом смысле слова Христа об исшедшей из Него силе есть свидетельство отнюдь не об утрате Им Божественной благодати, но о приумножении людской веры и духовного богатства спасения. Приведу слова Феофана Керамевса, епископа Тавроменского, который в «Беседе 10-й. О дочери начальника синагоги и о кровоточивой» в связи с этим евангельским чудом задается вопросом и сам на него отвечает: «Не происходило ли [во Христе] оскудевания [даруемой] силы, когда она раздавалась исцеляемым? Отнюдь; ибо как от одной лампады, хотя бы ты зажег тысячи других, та [лампада] пребывает неоскудевающей и всем сообщает свет, так и незыблемая сила Божия, всем подавая благодать исцелений, остается целостной; [или,] если хочешь, как науки, преподаваемые учителями учащимся, остаются при тех [учащих], так и благодать Божия, разделяемая [ее] приемлющим, ни в чем не терпит умаления»16.

Однако если все это действительно так, то как же следует понимать рассуждения некоторых древнецерковных экзегетов о том, что евангельское чудо исцеления кровоточивой женщины, совершившееся через посредство незаметного для окружающих — украдкой — ее прикосновения к краю одежд Спасителя, было самым настоящим «похищением» ею исцеления у Господа? Что она буквально «украла» у Господа Его целительную силу и именно через это получила прекращение болезни? Например, блаженный Феофилакт Болгарский («Толкование на Евангелие от Матфея») прямо называет исцелившуюся «похитившей дар»17. И святитель Иоанн Златоуст в «Беседе 7-й на слова пророка Исаии: Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия (Ис. 45, 7)» с убежденностью утверждает: «Кровоточивая жена… прикосновением [к одежде Христовой] остановила потоки крови и силой веры похитила таковое сокровище. Подлинно, действие ее было похищением, но похищением похвальным, и похитившая после обличения была одобрена; Сам Иисус, у Которого было похищено, похвалил эту жену [за дерзновение] (см. Мф. 9, 20–22)»18. Так почему же, с одной стороны, церковная традиция настойчиво утверждает, что благодать Божия всегда даруется Самим Богом вольно и свободно, а с другой — у многих экзегетов обнаруживаются свидетельства о «похищении» той кровоточивой женщиной у Христа благодати? Как следует понимать подобную мысль и эту неожиданную формулировку экзегетов, согласно которой кровоточивая жена «похитила» для себя исцеление у Христа? Обратимся к древнецерковным размышлениям на указанную тему.

Святитель Петр Хрисолог описывает это совершённое кровоточивой женщиной похищение целительной благодати как осуществленное верою, силой ее веры. Он подчеркивает, что силой женщины, похитившей у Господа исцеление, оказалась не ее рука, но действовавшая через посредство касания кончиков пальцев мощь ее веры в Божественное достоинство Спасителя и сила уповающего на Христа сердца. Святитель Петр также отмечает, что женщина решилась на тайное похищение именно по причине ее смирения — осознания личного недостоинства открыто показаться пред Господом и гласно испросить у Него исцеление; и если земной вор расхищает из греховных и преступных побуждений, а также из духовно гибельной убежденности в собственной вседозволенности, если для него не существует ничего нравственного, святого, то эта женщина, напротив, действовала отнюдь не по преступному произволу, но с благим смирением, с доброй стыдливостью, со страхом оскорбить своим оскверняющим — согласно Закону — присутствием Того, Кого она с благоговением почитала Святым и Источником всякой святыни. Это было хищение по чистому и богодухновенному порыву веры, соединенное с ясным осознанием собственного недостоинства. Наконец, святитель Петр замечает, что если всякий грабитель, совершая воровство, тем самым лишает жертву имущества, погружая ее в нищету, то евангельская женщина, похитившая силой веры благодатную силу у Господа, через это отнюдь не лишила чего-либо Сына Божия, да и не могла лишить, ибо Бог, с преизбытком подающий всем Свои благодатные дары, через это нимало не беднеет, но всегда остается совершенным и неизменным Обладателем бесконечной и никогда не оскудевающей полноты небесных благ. Раздавая, Он не теряет, обогащая — не нищает, даруя — не лишается. В этом смысле женщина оказывается похитительницей, не отнимающей, но черпающей от всегда существующего преизбытка. Обо всем этом святитель Петр рассуждает в «Проповеди 33-й. О дочери начальника синагоги и о кровоточивой женщине»: «Посреди... [своей] мысленной борьбы женщина нашла единственный путь ко спасению: похитить себе исцеление, безмолвно похитить [у Христа] то, о чем она не осмелилась открыто попросить как по причине стыдливости, так и из благоговения перед Тем, Кто мог это исцеление даровать. Будучи недостойной телесно [Его] коснуться, она приступила к Врачу и достигла Его сердцем, коснувшись Бога верой, рукой же — только края [Его] одежды. Она знала, что подобный обман не только простится, но и исцелит ее, ибо он совершался не по ее произволу, но по причине ее стыда и по необходимости, и что... подобным похищением она отнюдь не нанесет лишения Тому, у Кого похищала. Благочестиво то похищение, которое совершается при помощи веры и по побуждению веры. Посмотрите, как добродетель здесь оказалась приобретена обратным средством, когда обман, при помощи веры, получил искомое. Женщина, чтобы ее не узнали, подошла в тот момент, когда Его теснили люди; она полагала, что сможет таким образом в своем телесном положении [недуга] остаться незамеченной и при этом одной только верой похитить исцеление. Она подошла сзади, ибо считала себя недостойной даже [Его] взгляда. И тогда вера в мгновение исцелила тот недуг, который не могло исцелить человеческое искусство в течение двенадцати лет»19.

Здесь можно припомнить и рассуждение святителя Григория Богослова, который в «Слове 40-м. На святое Крещение» также тесно увязывает евангельский сюжет об исцелении кровоточивой с темой похищения как кражей женщиной у Христа — силой ее веры — для себя исцеления. Вместе с тем святитель Григорий призывает и всех нас, христиан, подражать той евангельской кровоточивой и похищать у Сына Божия дерзновением нашей веры духовное здравие и вечное спасение; при этом он сравнивает силу непрестанно действующего в нас греха с неким внутренним душевным — болезненным и разрушительным — кровотечением: «Вчера ты, душа... иссыхала от сильного кровотечения, потому что источала багряный (φοινικὴν) грех, а ныне иссяк поток, и ты цветешь, потому что прикоснулась воскрилию ризы Христовой, и течение остановилось (ср. Лк. 8, 44). Храни же очищение, чтобы опять не стать кровоточивой и не лишиться сил коснуться Христа и похитить спасение. Ибо Христос нечасто позволяет Себя окрадывать, хотя и весьма человеколюбив»20. Преподобный Ефрем Сирин в «Толковании на "Диатессарон"» также рассуждает: «Прикоснулся ко Мне некто (Лк. 8, 46)... "Кто прикоснулся ко Мне? Могущественная сила вышла из Меня" (ср. Лк. 8, 45)... Господь сокровища отыскивал вора Своего сокровища, чтобы тем обличить и посрамить тех, которые не захотели украсть Его сокровище, хотя оно и было предложено и оставлено [для кражи] пред всеми людьми. Кто был робок в вере, тот оказался терзаем нищетой; у кого же вера оказалась ревностной, те с ясным лицом, ища, спешили и торопились втайне похищать»21. Тем самым Господь ждет от нас, чтобы и мы, подобно той евангельской женщине, как бы оказавшись в тот день среди толпы, рядом с окружавшими тогда Христа апостолами и иудеями, стали истинными свидетелями этого чуда — именно как всем нам открывшего и явившего величайшую силу, безраздельную власть и спасительную мощь веры в Сына Божия, которая может в своем дерзновении получить от Него все, что только способен себе представить стремящийся к единству со Христом человеческий ум, и даже более того. При этом Господь учит нас такому святому и спасительному подвигу похищения у Себя благодати и спасения, чтобы мы, похитив подобным образом не только благодать Божию, но даже и Самого Христа, получили от Него и в Нем жизнь вечную. И тогда сами мы уже никогда более не окажемся похищены из Его рук, согласно евангельскому обетованию Господа: Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей (Ин. 10, 28). Мы призываемся Христом похищать у Него святость, чтобы не остаться в нищете греха; сделаться грабителями благодати, чтобы гибельно не обогатиться страстями; дерзновенным усилием восхитить и стяжать Самого Сына Божия, чтобы не остаться рабами и имуществом диавола. Мы оказываемся призываемы Им к поистине святой краже как стяжанию и собиранию небесного сокровища (ср. Мф. 6, 20–21), которое прирастает и умножается для нас в небесных житницах все более по мере того, как мы его расхищаем силою у Бога (ср. Мф. 11, 12).

Мы видим: именно человеческая вера делается здесь важнейшим основанием и даже силой самого исцеления кровоточивой, таинственным образом соработая здесь с дарующей здравие Господней благодатью. Преподобный Ефрем Сирин, рассуждая в «Толковании на "Диатессарон"» о такой синергии Бога и человека, благодати и веры, открывающейся и являемой нам в евангельском чуде исцеления кровоточивой, сравнивает веру со всеваемым в душу Самим Богом и прорастающим здесь спасительным семенем. Иногда это духовное семя может зреть и прорастать долго и медленно, иногда же оно всходит и приносит плод мгновенно — как это и случилось с той евангельской кровоточивой женщиной, в чье сердце вдруг и внезапно упало семя веры, немедленно в нем возросшее и сразу же принесшее целительный плод, спасительный урожай. Подобное же происходит и в сердцах тех христиан, которые внезапно обращаются ко Христу и тотчас, силой своей веры, наполняются Божественной жизнью, Господним спасительным и духовно целительным присутствием. При этом в уверовавшей душе к силе возросшей здесь веры обязательно присоединяется и отныне в ней обитающая сила Божественной благодати, которая, подобно семени веры, также всходит здесь духовным колосом, делаясь для христианина зиждительным и питающим его небесным хлебом. Преподобный Ефрем пишет, комментируя Спасителя: «Сила, — говорит [Христос], — изошла из Меня (ср. Лк. 8, 46). Посредством этих слов наш Господь побудил к большей крепости в вере в Него... Он дал залог Своей истины, ведь семена, которые [Им] сеются, каждое в свое время приносит стократный плод. Есть семена, которые дают урожай после некоторого времени, есть такие, которые [дают его] в конце [срока], но есть и другие — у которых посев и жатва происходят одновременно... Женщина приступила сзади к краю одежды Его (см. Лк. 8, 48), и это семя [веры], будучи только что посеянным, [тотчас же] сделалось множеством плодов. К зерну пшеницы, посеянному в утробе земли, примешивается плевел, и оно поднимается вместе с ним среди терний; но к вере, сокрыто пребывавшей в имеющей дерзновение и отважной душе, присоединилась Божественная сила, поднявшаяся вместе с нею»22. Мы видим: именно в такой вдруг и внезапно обратившейся ко Христу душе Бог и получает возможность собирать духовный урожай, возросшие в ней уже зрелые плоды сразу же после сеяния и даже одновременно с ним. Тогда-то Господь, только что посеяв, тотчас же скоро и без промедления пожинает. И затем, завершив жатву, Он явственно произносит, обращаясь к уверовавшей и благодатно исцеленной Им душе, те же самые слова, которые Он некогда сказал и исцелившейся по силе веры евангельской кровоточивой женщине: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя (Мф. 9, 22; Лк. 8, 48).

Вместе с тем при чтении евангельского рассказа об исцелении Господом кровоточивой у читателя может возникнуть некое впечатление, что Христос, произнеся Я чувствовал силу, исшедшую из Меня (Лк. 8, 46), описывает случившееся как некое неожиданное для Него Самого телесное ощущение или же внезапно совершившееся в Нем душевное движение. Кто-нибудь может попытаться интерпретировать эти слова Спасителя в значении «Я вдруг почувствовал то, чего Сам не ожидал». Однако древнецерковные толкователи, конечно же, не допускают подобного понимания этих слов Господа.

В первую очередь здесь следует сказать вот о чем. Необычные евангельские формулировки русского синодального перевода Нового Завета: Иисус почувствовал... что вышла из Него сила (ср. Мк. 5, 30), Он чувствовал силу, исшедшую из Него (ср. Лк. 8, 46), — требуют особого комментария. Нам привычно, что в нашей обыденной речи слова «почувствовать», «чувствовать», как правило, означают некое или физическое ощущение, или эмоциональное чувство, впечатление. Так о чем же здесь тогда ведется речь в отношении Христа, Который, согласно синодальному евангельскому тексту, почувствовал исхождение из Себя Божественной благодати? О каком чувствовании здесь говорится?

В связи с последним вопросом сразу отмечу важную особенность древних святоотеческих толкований данного евангельского фрагмента, связанную со смысловым содержанием и необходимостью точной интерпретации оригинального греческого текста. В греческом тексте Евангелия от Марка сказано: ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν (Мк. 5, 30); параллельно этому в греческом тексте Евангелия от Луки присутствует: ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ’ ἐμοῦ (Лк. 8, 46). В обоих случаях в греческом оригинале используются производные от греческого глагола γινώσκω (γιγνώσκω): у Марка — отглагольное причастие ἐπιγνοὺς, у Луки — глагол ἔγνων (аорист от γινώσκω). В привычном нам и общепринятом русском синодальном переводе слова Марка здесь переводятся как Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила (Мк. 5, 30); речение Господа по Луке, согласно тому же синодальному переводу, — Я чувствовал силу, исшедшую из Меня (Лк. 8, 48). В обоих случаях при передаче на русский язык здесь используются понятия «почувствовал», «чувствовал», как уже указывалось, обычно связываемые в нашей обыденной речи с телесными, физическими ощущениями или же с душевно-эмоциональными чувствами, впечатлениями. Однако греческое γινώσκω имеет иной смысловой оттенок, по преимуществу другое значение — «знать», «познавать», «узнавать», «понимать», «уразумевать»; здесь в первую очередь может вестись речь о работе мысли, о глубинном постижении, познании внутренних смыслов23. На это обращают внимание и древние экзегеты. Так, неизвестный нам по имени один из авторов византийских катен на Евангелие от Марка, комментируя греческий текст Луки ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ’ ἐμοῦ (Лк. 8, 46), подмечает: «Итак, Петр, видя великое множество народа вокруг, говорит: и Ты спрашиваешь: кто прикоснулся ко Мне? (ср. Мк. 5, 31; Лк. 8, 45), ибо он [апостол] не знал, что произошло. Господь же ему объясняет: Я узнал, говорит, что вышла сила (ἔγνων, λέγων, δύναμιν ἐξελθοῦσαν) (ср. Мк. 5, 30; Лк. 8, 46 по греческому тексту)... И хорошо сказал: не "Я почувствовал (ᾐσθόμην)", но Я узнал (ἔγνων) (Лк. 8, 46 по греческому тексту), ибо эти силы не чувственные, но бестелесные»24. Подчеркну, что древний толкователь здесь сознательно и принципиально противопоставляет два греческих глагола с присущими им соответствующими смыслами: ἔγνων — «узнал», «познал» и ᾐσθόμην — «почувствовал», «ощутил», от глагола αἰσθάνομαι, основные значения которого — «ощущать», «воспринимать», «чувствовать при помощи физических органов чувств». Мы видим: для греческих толкователей оказывается важным подчеркнуть, что в евангельском тексте ведется речь не о некоем физическом или же душевном ощущении Спасителя как вдруг почувствовавшего, что из Него изошла благодатная сила, — но о внутреннем знании и понимании Им этого исхождения. Греческие толкователи неоднократно повторяют: Спаситель не просто ощущает нечто, с Ним происходящее, но ясно, внутренне и разумно ведает совершающееся; не с недоумением нечто испытывает, но опытно осознает и познает осуществляющееся чудо. При указанном восприятии смысла евангельского текста, характерном для древнецерковной традиции, здесь еще яснее звучит и усиливается важнейшая мысль о том, что Господь всегда властно и неизменно распоряжается Собственной Божественной силой и потому вольно и осознанно совершает всякое — в том числе и это — чудо. В этом смысле слова евангелиста Марка ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, в согласии с греческим оригиналом и его древней экзегетической интерпретацией, святоотеческим Преданием, следовало бы перевести на русский язык: Иисус, узнав (познав) Сам в Себе, что вышла из Него сила (Мк. 5, 30 по греческому тексту); приводимые же у Луки слова Самого Господа ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ’ ἐμοῦ вернее было бы — в том числе и в согласии с церковной экзегетической традицией — перевести с греческого как Я узнал (познал) силу, исшедшую из Меня (Лк. 8, 46).

В связи со сказанным следует подчеркнуть, что абсолютное большинство древних истолкователей обстоятельств евангельского чуда исцеления Христом кровоточивой женщины говорят именно об узнавании, познании, ведении Христом изошедшей из Него благодатной силы, — причем отнюдь не как о чем-то для Самого Господа неожиданно совершившемся, но как о произошедшем именно в согласии с Его Божественным знанием: как ведением Того, Кто бесконечно превосходит способность любого земного, пусть даже и самого совершенного, знания и познания. Христос здесь узнает — зная всегда; Он познает — ведая предвечно. Как раз эта истина и помогает церковным экзегетам ответить на все последующие возникающие в связи с чудом исцеления Господом страдавшей кровотечением женщины вопросы о якобы проявившемся здесь неведении Христа.

Так для чего же тогда Христос произнес, например, слова прикоснулся ко Мне некто (Лк. 8, 46)? Как поясняет в «Беседе 31-й на Евангелие от Матфея» святитель Иоанн Златоуст, это было сказано Им в первую очередь ради того, чтобы привлечь внимание к совершившемуся чуду всех тогда обступавших Христа иудеев, следовавших за Ним в дом Иаира. При этом Господь этим также побуждал выступить вперед и саму исцелившуюся женщину, чтобы она гласно засвидетельствовала о произошедшем чуде. Таким образом, сказанное Христом было отнюдь не неким высказываемым Им вслух Его внезапным и личным впечатлением, но обращенным к окружающим призывом к тому, чтобы тайное — случившееся только что исцеление — сделалось явным и всем известным. Он произнес это ради того, чтобы она сама выступила из толпы вперед и объявила о произошедшем с нею чуде. Святитель Иоанн говорит: «Господь... настойчиво... [сказал]: Прикоснулся ко Мне некто, ибо Я познал силу, исшедшую из Меня (Лк. 8, 46 по греческому тексту), приспосабливая ответ Свой к грубым понятиям Своих слушателей. Он сказал это для того, чтобы заставить женщину добровольно сознаться в своем поступке. С намерением Он не тотчас изобличил ее, чтобы, показав, что Он все знает, убедить ее добровольно рассказать все и заставить возвестить о случившемся»25. Тем самым, согласно мысли Златоуста, Христос как бы говорит: «Я знаю: здесь только что совершилось важное и удивительное. Прямо сейчас произошло чудо и подействовала изошедшая из Меня, как Сына Божия, Божественная благодатная сила, осуществившая исцеление. И теперь всем вам надлежит об этом узнать. При этом среди вас есть та, которой надлежит самой стать свидетельницей и вестницей с нею случившегося. Именно она сама должна выступить вперед и рассказать о происшедшем. Ныне сила уже изошла, благодать подействовала и исцелила. Бог совершил Свое. И теперь пришла очередь для человека воздать славу Господу».

В этом смысле ничего неожиданного для Самого Христа тогда, конечно же, не случилось — залогом чему служит Его, как Сына Божия, совершенное Божественное ведение. Потому-то преподобный Ефрем Сирин в «Толковании на "Диатессарон"» и говорит: «К Нему [ко Христу] подошла женщина, и Он ее исцелил. [До этого] она искала исцеления пред многими [врачами], но те не исцелили ее, то есть впустую потратили [на нее] свой труд. Но Один [Врач] исцелил ее, [причем] когда Его лицо было [от нее] обращено в другую сторону; посредством этого Он обличил тех, которые [ранее] с великим усердием поворачивались к ней, но не исцеляли ее. Ведь немощное Божие сильнее человеков (1 Кор. 1, 25)! Но хотя внешний лик нашего Господа и мог смотреть лишь в одну сторону, Его внутреннее Божество было единым и всеобъемлющим оком, ибо глядело на все стороны»26.

При этом, как подчеркивают экзегеты, Господь исцеляет кровоточивую женщину не просто по случаю приметив ее в толпе, но Он сначала духовным взором подробно рассматривает ее мысли, внимательно испытывает ее сердце и ясно познает Своей Божественной силой ее веру. Тем самым, произнеся Я узнал (познал, ἔγνων) силу, исшедшую из Меня (Лк. 8, 46 по греческому тексту Евангелия), Господь имел в виду также и познание силы именно как совершаемое Им познание Своей Божественной силой самой исцеляемой. В связи с этим тот же преподобный Ефрем восклицает: «Слава Тебе, Сын сокровенной Сущности, ибо через сокрытые язвы и муки женщины, страждущей кровотечением, было проповедано Твое сокровенное исцеление, и через видимую жену [люди] увидели невидимое Божество! Когда исцелял Сын, явилось Божество Его, и исцелением той, что была истомлена кровотечением, явилась ее вера. Она проповедала Его и была проповедана с Ним, потому что вместе с Истиной проповедовались и Ее вестники. Ибо как женщина сделалась свидетельницей Его Божества, так и Он — веры ее... Ибо Он прежде узрел сокровенную веру жены и уже затем даровал ей явное исцеление»27. Мы видим: в подобном смысле — в качестве синергии двух встречных: Божественного и человеческого, устремлений и познаний — Господь познает исшедшую из Него силу еще и в значении властного действия этой благодатной силы на исцеляемую; причем такое познание силой Господней исцеляемой осуществилось Им в качестве Его чудотворного ответа на ее собственное познание Спасителя истинным Богом и Сыном Божиим. Однако подобное Божественное узнавание силы также может быть отнесено не только к той евангельской кровоточивой женщине, но и ко всем спасаемым. Ведь Христос именно этой Своей силой познает, милует и усыновляет Себе верующих. Нам хорошо известно: верные познают Бога благодаря тому, что Сам Бог знает верных. Как раз о таком узнавании и познании Божественной спасающей силой верующих и об их встречном и взаимном Его знании Господь ясно свидетельствует в Евангелии, произнеся: Я есмь пастырь добрый; и знаю (γινώσκω) Моих, и Мои знают (γινώσκουσί) Меня (Ин. 10, 14).

И все же здесь по-прежнему может сохраниться сложность в понимании евангельского текста, связанная со словами Господа, которые Он, обращаясь к окружающим, затем произнес именно в форме недоуменного вопроса: И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? (Лк. 8, 45). И потом, произнеся их, Христос, согласно рассказу евангелиста Марка, начал оглядываться в толпе, чтобы увидеть ту, которая к Нему прикоснулась и через это получила исцеление: Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это (Мк. 5, 32). Так ведал ли Христос, кто к Нему прикоснулся? Высматривал ли Он ту, которую знал и так, или же силился обнаружить Им незнаемую и Ему неведомую? Возможно ли в связи с произнесенным Христом предположить некую возможность Его неведения, допустить незнание чего-либо Спасителем?

Древние церковные толкователи отвечают вполне определенно. По краткой формулировке преподобного Беды Достопочтенного («Толкование на Евангелие от Луки»), Господь задает вопрос кто прикоснулся ко Мне? (Лк. 8, 45) отнюдь «не для того, чтобы узнать то, чего не знал»28. Практически теми же словами, что и преподобный Беда, отвечает на это недоумение в «Толковании на Евангелие от Луки» и Евфимий Зигабен: «Он [Христос] спросил не потому, что не знал»29.

Однако блаженный Августин в «Проповеди 63В» все же настойчиво вопрошает: если Христос заранее знал ответ на Свой вопрос, то зачем Он тогда его вообще задал? Ведь Господь не делает ничего случайного или же бессмысленного. В каждом действии Божием, в том числе и в евангельских поступках Вочеловечившегося Сына Божия, присутствует величайший сотериологический и духовный смысл. Гиппонский епископ говорит: «Господь же спросил: кто прикоснулся ко Мне? (Лк. 8, 45). Он хочет знать, кто это сделал, хотя от Него ничего не сокрыто; Он отыскивает, кто это совершил, хотя и знал об этом еще прежде, чем все произошло. Здесь — загадочная тайна [Христова]. Взглянем же на нее и уразумеем, насколько Он Сам нам это позволит»30.

Конечно же, Христос совершенным образом знал ту, что к Нему прикоснулась, Ему был ведом ее недуг, известна ее скорбь; Он познал ее надежду и родившуюся в сердце веру. Христос, по убеждению древнецерковных экзегетов, знал ту женщину хотя бы потому, что Он Сам к Ней пришел, а не случайно встретился ей по пути. Святитель Петр Хрисолог в «Проповеди 36-й. О Кровоточивой женщине и дочери начальника синагоги» говорит: «Господь [Сам] встретил [кровоточивую] женщину, незваный, и, проходя мимо, [Сам] подал ей повод к спасению [от недуга]; в молчании Он познал причину [скорби] молчавшей и увидел ее сокрытую рану, пусть женщина и пыталась ее утаить. Между Господом и женщиной [тогда] совершилась великая купля таинства спасения»31.

И все же почему Господь задает этот вопрос — кто прикоснулся ко Мне? (Лк. 8, 45) — апостолам и иудеям, в то время как Он обладал полным и совершенным всеведением? Преподобный Беда в «Толковании на Евангелие от Луки» кратко поясняет и обобщает: Христос «спрашивает... чтобы явить силу веры, которую Он знал»32. Тем самым, по преподобному Беде, вопрос Спасителя имел в первую очередь педагогический характер, побуждая женщину проявить свою благодарность по отношению к Совершившему чудо и почтительно склониться перед милостью, любовью и всемогуществом Христа как Сына Божия. В этом смысле получается, что вопрос Спасителя был обращен не к иудеям, не к апостолам, но к самой женщине, о Которой Он прекрасно знает и которую ведает. И преподобный Ефрем Сирин в «Толковании на "Диатессарон"» также настаивает: «После того как она [женщина] исцелилась, [Господь] сказал: Кто прикоснулся ко Мне? (Лк. 8, 45), чтобы она сама исповедала перед всеми свое спасение»33.

По убеждению того же преподобного Ефрема, исцелившаяся женщина, услышав эти слова Господа, конечно же, поняла, что вопрос Христа был обращен именно к ней и что Ему было прекрасно известно все совершающееся в ее мыслях и происходящее в сердце. В этом отношении оказывается, что целью вопроса Господа здесь, помимо всего прочего, было явить Божественное всеведение Спасителя ей самой. Мы видим: парадоксальным образом в вопросе, заданном Господом как бы по неведению, Христом было заложено и оказалось явлено именно откровение Его Божественного всеведения. Как раз эту богооткровенную тайну и постигла тогда исцелившаяся женщина, когда услышала слова Христа. Веруя в Него как в Истинного Бога, она и познала тот вопрос Господа как исходящий от Всеведущего и Всемогущего Бога, что еще более укрепило ее веру в Божественность Христа. Тем самым она увидела в тех словах Сына Божия — Кто прикоснулся ко Мне? (Лк. 8, 45) — отнюдь не Его недоумение, не свидетельство о якобы присущем Ему незнании, но, напротив, откровение полноты Божественного знания. Преподобный Ефрем задается вопросом и сам на него отвечает: «Почему же наш Господь сказал: Кто прикоснулся ко Мне? (Лк. 8, 45)? Чтобы та, которая ощутила собственное исцеление, познала, что Господь ведает ее веру. Благодаря обретенному здоровью она поняла, что Он — Врач всех, а через заданный [Им] про нее вопрос познала, что Он — Испытующий сердца. Итак, когда она увидела, говорит евангелист, что и это не было сокрыто от Него (ср. Лк. 8, 47), тогда помыслила, что ничто не может утаиться от Него. По этой причине наш Господь и показал ей, что от Него ничто не сокрыто, дабы она не ушла от Него с недостойными суждениями. Она узнала, что Господь исцеляет телесные язвы; но она также узнала и то, что Он ведает тайны сердечные. Кто исцеляет раны телесные и испытует тайны душевные, Тот есть Господь и тела, и души — так она уверовала. Как Владыка тела, Господь усмирил тело со страстями; как Судия души, просветил душу с ее помыслами. Теперь женщина страшилась нарушить Его заповедь даже при [малейших] поступках, потому что верила, что [всегда и во всем] видима Тем, Кто ее видел, [даже] когда она [подошла] сзади, прикасаясь к краю Его одежды. Она боялась нарушить [заповедь] и согрешить даже в помыслах, ибо познала, что ничто не сокрыто от Того, Кто Сам засвидетельствовал ей, что и это, [ею соделанное,] не осталось от Него сокрыто»34.

Воли́т же Христос о том, чтобы исцелившаяся выступила вперед и открылась ради того, чтобы через это и всем присутствующим здесь также стало известно о совершившемся чуде и чтобы они вместе засвидетельствовали целительную силу Божию, Источником и Подателем которой был Иисус как Сын Божий; также желает Он и явить им силу веры самой женщины — веры, способной обрести столь великие и спасительные дары. Святитель Петр Хрисолог в «Проповеди 100-й. О Сирофиникиянке или хананеянке» поясняет: «Господь, желая явить веру женщины, страдающей кровотечением, и в доказательство Своей силы [Божества], спрашивает: Кто прикоснулся ко Мне? (ср. Мк. 5, 30–31). На что ученики отвечают: толпа теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне? (ср. Мк. 5, 31). Ученикам казалось, что все одинаково прикасаются к Господу, теснят Его телесно и таким образом соприкасаются с Ним лишь плотью. Однако Тот, Кто ощущал иное, и спрашивал об ином; ибо Он ведал, что [та] женщина приникла к силе Его [Божественного] величия не телом, но умом, не обычным и внешним касанием, но верою. Поэтому Он и взывает Кто прикоснулся ко Мне? не как человек, но как Бог, не как плоть, но как Дух: дабы [ныне] явилась сила [Божественного] действия, которую тогда скрывало [Его] человечество»35. И блаженный Иероним в «Беседе 3-й по Евангелию от Марка» говорит, сначала приводя тот же вопрос Христа, а затем его комментируя: «Кто прикоснулся ко мне? (ср. Мк. 5, 30–31) [Христос] спрашивает, оглядываясь, чтобы увидеть ту, которая это сделала. Но разве Господь не знал, кто прикоснулся? Зачем же Он тогда искал ее? Как Знающий, чтобы показать ее [другим]. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, [подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину] (Мк. 5, 33). Если бы Он не спросил: Кто прикоснулся ко мне? — никто бы не знал, что совершилось чудо... Он... спрашивает для того, чтобы женщина созналась, и [тем] был прославлен Бог»36. И епископ Феофан Керамевс в «Беседе 10-й. О дочери начальника синагоги и о кровоточивой» поясняет: «Не укрылось от Испытующего сердца и утробы похвальное похищение женщины [верою], и [Он] не покрывает его молчанием... Справедливо и подобающим образом это совершает, ибо вместе показывает женщине, что от Дарующего не укрылась исцеление, и одновременно [всем] следовавшим [за Ним] являет пламенность ее веры»37.

Один из авторов византийских катен на Евангелие от Марка также, размышляя о том, зачем Господь задал этот вопрос, если Он прекрасно знал на него ответ, соглашаясь с прочими толкователями, вместе с тем делает важный акцент. Он подчеркивает, что Христос посредством Своего вопроса на самом деле хотел открыть окружающим веру той женщины в Него как в Сына Божия именно в качестве ее могущественной, действенной и, что не менее важно, свободной силы. Господь стремился показать всем, что женщина получила исцеление и спасение именно благодаря ее личному, вольному и деятельному порыву, собственной активной устремленности к Нему, а не в качестве Его одностороннего ей дара. Христос открыл окружающим — апостолам и иудеям — силу ее веры именно как коренящейся в человеческих воле и личной свободе. Древний писатель говорит: «Необходимо также в добавление сказать, с какой целью Спаситель спрашивает о кровоточивой: кто прикоснулся ко Мне? (Мк. 5, 31). [Это для того,] чтобы ты уразумел, что она получила спасение по своей воле, а не против нее. Ибо Он знал прикоснувшуюся. А спрашивал, чтобы изобличить, что она подошла [к Нему и прикоснулась верою, и тем исцелилась], и обнародовать ее веру, чтобы совершённая сила не осталась в тайне. Кто прикоснулся ко Мне? — не рукой, но верою... Так вот, поняв, что не утаилась, и пав пред Ним, она рассказала (ср. Лк. 8, 47; Мк. 5, 33) — не Ему, Знающему, но незнающим»38. Такое знание, безусловно, должно было тогда оказаться спасительным и для некоторых из тех, кто в тот момент обступали Христа и сделались непосредственными свидетелями открывшегося им Его Божественного чуда. И, кроме того, через сам пребывающий ныне в Церкви Христовой евангельский текст, повествующий об исцелении Господом кровоточивой женщины, через обращение к нему читающих свидетелями этого удивительного чуда Спасителя делаемся также и все мы — христиане, как духовно предстоящие вместе с находившимися тогда возле Христа и как с верою внимающие здесь описанному, тем самым укрепляясь в исповедании Господа Всемогущим Сыном Божиим. Преподобный Беда Достопочтенный в «Толковании на Евангелие от Марка» подчеркивает: «Он [Христос] спрашивает не для того, чтобы узнать о том, чего Сам не знает, но чтобы сила, которую Он хорошо знал, — более того, которую Сам дал, — явилась в этой женщине и чтобы явленная [в ней] и признанная [ею] сила веры привела многих к спасению»39. Среди этих «многих», о которых здесь говорит преподобный Беда, конечно же, находимся и мы, христиане, с благоговением читающие рассказ о том евангельском чуде и через это укрепляемые в вере в Господа.

Итак, Христос ясно и определенно знал, кто к Нему прикоснулся, ибо, будучи Сыном Божиим, Он обладал совершенным всеведением, абсолютным знанием всего. В связи с этим, комментируя все тот же, казалось бы, недоуменный, но на самом деле абсолютно лишенный всякого недоумения и даже уже содержавший в себе ответ вопрос Христа кто прикоснулся ко Мне? (Лк. 8, 45), святитель Астерий Амасийский в «Слове об Иаире и кровоточивой» вкладывает в уста Господа слова, которыми Он мог бы далее сопроводить Им сказанное: «"Я видел, — говорит [Христос], — кто коснулась Меня сзади, ибо у Меня не одно зрение, находящееся под бровями и покрываемое веками, но есть и другое, обнимающее вместе и землю, и море, и все создание"»40. И затем святитель Астерий добавляет: «Женщина подходит в молчании по благочестию, но не [может] скрыться, ибо Бог видит ум каждого из нас даже и при [нашем] молчании, как и мы [познаем], перелистывая [молчащую] книгу»41. И пусть женщина приблизилась ко Христу сзади, все равно ей это не помогло от Него скрыться, спрятаться, ибо Он — Всеведущий и Всевидящий. Святитель Петр Хрисолог в «Проповеди 34-й. О женщине, исцеленной от кровотечения» рассуждает: «Она подошла сзади и прикоснулась к краю одежды Его (ср. Мк. 5, 27; Мф. 9, 20). Но почему сзади (Мф. 9, 20)? Она подошла сзади, потому что чувство стыда не позволяло ей открыто взглянуть на Него. Она подошла сзади, но там, сзади, она обрела Лик, от которого уклонялась [спереди]. Было во Христе сложное тело, но простое Божество, поэтому был Он весь — Око, когда узрел позади Себя столь смирившуюся [жену]»42.

Святитель Петр Хрисолог понимает так же и евангельское свидетельство, которое мы обнаруживаем у евангелиста Матфея: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал (Мф. 9, 22) — и у евангелиста Марка: Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это (Мк. 5, 32), не столько в значении человеческого и физического видения Христом исцелившейся, сколько как Божественное и духовное ее лицезрение Господом. Здесь увидел по сути означает «коснулся благодатью», «даровал чудотворную помощь», «спасительно познал и исполнил Своей Божественной силой». Святитель Петр в «Проповеди 34-й. О женщине, исцеленной от кровотечения» учит: «Иисус же, говорится, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя (Мф. 9, 22). Однако Иисус обернулся не движением тела, но зрением Божественности. Христос повернулся к женщине, чтобы женщина повернулась ко Христу [как к Богу], дабы принять исцеление оттуда же, откуда восприняла и [саму свою] жизнь, и чтобы она познала, что причиной ее нынешней язвы было [Домостроительство] ее вечного спасения. Обратившись и увидев ее, Он увидел ее очами Божественными, не людскими; [Божественно обратился,] чтобы возвратить ей здоровье, а не [по-человечески] узнать ту, которую разглядит. Он увидел ее. Тот, кого видит Бог, обогащается благами, зол же лишается. Это известно всем по опыту, ведь о всяком счастливом человеке говорится: "Его увидел Бог". Посмотрел Бог и на эту женщину, которую, исцелив, соделал столь счастливой. И зачем [говорить] более? Христос учит [нас] на примере этой женщины, в какой степени вера может привести к спасительным благам»43.

Кстати говоря, в приведенных выше словах святителя Петра Хрисолога содержится очень важное духовное свидетельство. Равеннский епископ подчеркивает, что причиной болезни страдавшей многолетним кровотечением женщины «было [Домостроительство] ее вечного спасения»44. Мы видим, как прямо следует из слов святителя Петра, Господь Своим Промыслом намеренно попустил той женщине ее долгую, тяжелую и мучительную болезнь ради того, чтобы затем Самому ее телесно и душевно исцелить и посредством этого даровать радость встречи с Собою Воплотившимся, принести спасение и соделать Своею дочерью по благодати (ср. Мф. 9, 22; Мк. 5, 34; Лк. 8, 48). Сказанное здесь также может нам напомнить и другой известный евангельский эпизод: вопрос апостолов и ответ на него Христа перед чудесным исцелением Господом слепого от рождения, описанным у евангелиста Иоанна: Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но [это для] [того], чтобы на нем явились дела Божии (Ин. 9, 2–3). Но ведь, по мысли святителя Петра, Господь также промыслительно попустил болезнь и этой кровоточивой женщине, именно ради того, чтобы на ней явились дела Божии, дела Христа, как ее чудотворно исцелившего и навеки спасительно с Собою соединившего.

Итак, Христос оборачивается (ср. Мф. 9, 22) к исцеленной Им женщине и тем полагает начало их теперь уже зримой для окружающих встрече Лицом к лицу, хотя они и так уже давно встретились и духовно соединились: силой ее живой веры и встречным даром Его исцеляющей и спасающей благодати.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Cyrillus Alexandrinus. De adoratione et cultu in spiritu et veritate. 15 // Patrologiae cursus completus. Series Graeca / Ed. J. P. Migne (далее в тексте сносок — PG). Vol. 68. Paris, 1864. Col. 1004B. Рус. пер.: Кирилл Александрийский, свт. О поклонении и служении в Духе и Истине. 15 // Творения. М., 2000. Кн. 1. С. 655.

2 Cyrillus Alexandrinus. Commentarii in Lucam. Homilia 45 // S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam. Pars prior. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Vol. 70. Scriptores syri. T. 27. Paris, 1912. P. 136.

3 Petrus Chrysologus. Sermo XXXV. 2 // S. Petri Chrysologi Collectio sermonum. Pars I / Ed. by A. Olivar. Corpus Christianorum. Series Latina. Turnhout, 1975.

Vol. 24. S. 201–202.

4 Ephraem Syrus. In Tatiani Diatessaron. VII. 7 // Saint Éphrem. Commentaire de l’Évangile concordant: Version arménienne. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Vol. 137. Scriptores armeniaci. T. 1. Louvain, 1953. P. 102.

5 Petrus Chrysologus. Sermo XXXIV. 2 // S. Petri Chrysologi Collectio sermonum. Pars I / Ed. by A. Olivar. Corpus Christianorum. Series Latina. Vol. 24. S. 194.

6 Joannes Chrisostomus. Homiliae in Matthaeum. 31. 1 // PG. Vol. 57. Paris, 1862. Col. 371. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея евангелиста. Беседа 31. 1 // Творения. Т. 7. Кн. 1. С. 340.

7 Ibid. 31. 2 // Ibid. Col. 372. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея евангелиста. Беседа 31. 2 // Там же. С. 342.

8 Aurelius Augustinus Hipponensis. Sermo 63B // Sancti Augustini sermones post Maurinos reperti / Ed. G. Morin. Miscellanea Agostiniana. Ι. Rome, 1930.

P. 611–612.

9 Chromatius Aquileiensis. Tractatus in Matthaeum. 47. 1 // Chromatii Aquileiensis Opera / Cura et studio R. Etaix et J. Lemarié. Corpus Christianorum. Series Latina. Vol. 9a. Turnhout, 1974. P. 428.

10 Catena in Lucam // Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum. Vol. 2 / Ed. J. A. Cramer. Oxford, 1841. P. 71.

11 Petrus Chrysologus. Sermo XXXIV. 2. S. 194.

12 Aurelius Augustinus Hipponensis. Sermo CCXLIV. 3 // Patrologiae cursus completus. Series Latina / Ed. J. P. Migne. Vol. 38. Paris, 1863. Col. 1150.

13 Theophylactus Bulgarorum. In Marcum // PG. Vol. 123. Paris, 1864. Col. 544BC. Рус. пер.: Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Евангелие от Марка. М., 2013. С. 58–59.

14 Ambrosius Mediolanensis. Expositio psalmi CXVIII. III. 29 // Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений. Т. 11. Ч. 1. М., 2025. С. 30–123 (латинский текст и русский перевод). С. 130–131.

15 Hilarius Pictaviensis. Commentarius in Matthaeum. 9. 6 // Hilaire de Poitiers. Sur Matthieu. T. 1 / Ed. J. Doignon. Sources Chrétiennes. 254. Paris, 1978. Vol. 1. P. 210.

16 Theophanes Kerameus. Homilia X. De archisynagogi filia et haemorrhoissa // PG. 132. Paris, 1864. Col. 288AB.

17 Theophylactus Bulgarorum. Enarratio in Evangelium Matthaei // PG. Vol. 123. Col. 232A.

18 Joannes Chrisostomus. In illud Isaiae Ego dominus deus feci lumen. 3 // // PG. Vol. 56. Paris, 1859. Col. 146. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, свт. Беседа 7 на слова пророка Исаии: Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия (Ис. 45, 7). 3 // Творения. Т. 6. Кн. 1. С. 434.

19 Petrus Chrysologus. Sermo XXXIII. 4 // S. Petri Chrysologi Collectio sermonum. Pars I / Ed. by A. Olivar. Corpus Christianorum. Series Latina. Vol. 24. S. 189–190.

20 Gregorius Theologus. Oratio 40. 33 // PG. Vol. 36. Paris, 1858. Col. 405B. Рус. пер.: Григорий Богослов, свт. Слово 40. На Святое Крещение // Собрание творений. Т. 1. М., 2007. С. 478.

21 Ephraem Syrus. In Tatiani Diatessaron. VII. 11–12. P. 94–95.

22 Ibid. VII. 25. P. 103–104.

23 Впрочем, в греческой Библии обнаруживаются примеры, свидетельствующие также и о «физическом» аспекте и измерении значения греческого глагола γινώσκω, — например, слова Книги Бытия о том, что Адам познал (ἔγνω) Еву (Быт. 4, 1); однако мы также и здесь вряд ли станем утверждать, что библейский автор ведет речь исключительно об одном плотском познании друг друга пребывавшими в браке первыми людьми. Ведь не зря же, припоминая как раз эту библейскую цитату, Климент Александрийский в «Строматах» сравнивает физические отношения и брачное общение мужчины и женщины со знанием, обретенным Адамом и Евой при вкушении ими или же запретных плодов с древа познания добра и зла, или с благословленного им Самим Богом и дарующего благодатное ведение древа жизни, — в зависимости от того, нарушаются ли при таком плотском общении мужчины и женщины Божественные заповеди или же нет. См.: Clemens Alexandrinus. Stromata. III. 104, 1 // PG. Vol. 8. Paris, 1857. Col. 1208AB.

24 Catena in Marcum // Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum. Vol. 1 / Ed. J. A. Cramer. Oxford, 1841. P. 320.

25 Joannes Chrisostomus. Homiliae in Matthaeum. 31. 2 // PG. Vol. 57. Paris, 1862. Col. 372. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея евангелиста. Беседа 31. 2 // Творения. Т. 7. Кн. 1. С. 342.

26 Ephraem Syrus. In Tatiani Diatessaron. VII. 23. P. 102.

27 Ibid. VII. 1. P. 87.

28 Beda Venerabilis. In Lucae Evangelium Expositio // Bedae Venerabilis Opera. Pars II: Opera Exegetica, 3: In Lucae Evangelium Expositio; In Marci Evangelium Expositio / Ed. D. Hurst. Corpus Christianorum. Series Latina. CXX. Turnhout, 1960. P. 190.

29 Euthymius Zigabenus. Expositio in Lucam // PG. Vol. 129. Paris, 1864. Col. 944B.

30 Aurelius Augustinus Hipponensis. Sermo 63B. P. 612.

31 Petrus Chrysologus. Sermo XXXVI. 1 // S. Petri Chrysologi Collectio sermonum. Pars I / Ed. by A. Olivar. Corpus Christianorum. Series Latina. Vol. 24. S. 206.

32 Beda Venerabilis. In Lucae Evangelium Expositio. P. 190.

33 Ephraem Syrus. In Tatiani Diatessaron. VII. 26. P. 86.

34 Ibid. VII. 9. P. 77–78.

35 Petrus Chrysologus. Sermo C. 1 // S. Petri Chrysologi Collectio sermonum. Pars II / Ed. by A. Olivar. Corpus Christianorum. Series Latina. Vol. 24А. Turnhout, 1981. S. 617–618.

36 Eusebius Hieronymus Stridonensis. Tractatus 3 in Marcum // Jérôme. Homélies sur Marc. 3 / Ed. J.-L. Gourdain. Sources Chretiennes. Vol. 494. Paris, 2005. P. 122.

37 Theophanes Kerameus. Homilia X. De archisynagogi filia et haemorrhoissa. Col. 285D–288A.

38 Catena in Marcum // Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum. Vol. 1 / Ed. J. A. Cramer. P. 320.

39 Beda Venerabilis. In Marci Evangelium Expositio // Bedae Venerabilis Opera. Pars II: Opera Exegetica, 3: In Lucae Evangelium Expositio; In Marci Evangelium Expositio / Ed. D. Hurst. Corpus Christianorum. Series Latina. CXX. P. 497–498.

40 Asterius Amasenis. In Jairum, et mulierem sanguinis profluvio laborantem // Photius Constantinopolitanus. Bibliotheca. Cod. 271 // PG. 104. Paris, 1896. Col. 221B.

41 Ibid.

42 Petrus Chrysologus. Sermo XXXIV. 3 // S. Petri Chrysologi Collectio sermonum. Pars I / Ed. by A. Olivar. Corpus Christianorum. Series Latina. Vol. 24. S. 195.

43 Petrus Chrysologus. Sermo XXXIV. 4 // Ibid. S. 197.

44 Ibid.