В советское время о Первой мировой войне было принято отзываться как о чуждой народу и неудачной. Имена героев сознательно замалчивались: им не ставили памятники, об их подвигах не говорилось в учебниках. Был забыт и подвиг военного духовенства. Только в последние годы стали известны имена военных священников, выполнявших на войне свой пастырский долг, и совершенные ими подвиги.

Ярких священнослужителей, прошедших по дорогам войны, было немало. Так, в рядах военного духовенства некоторое время находились архиепископ Таврический Димитрий (Абашидзе) и епископ Дмитровский Трифон (Туркестанов). В качестве военных пастырей и проповедников на войне побывали архимандрит Нестор (Анисимов) и иеромонах Николай (Ярушевич), впоследствии митрополиты, а также известные фило-софы иереи Павел Флоренский, Валентин Свенцицкий и др.

Как и в мирное время, задача военных пастырей состояла прежде всего в совершении таинств и в проповеди Евангелия. Во время сражения, в соот-ветствии с инструкцией, местом пребывания военного священника был передовой перевязочный пункт(1). Сюда доставляли раненых, которых нужно было исповедовать и причащать. Священники должны были иметь и медицинские навыки, чтобы в случае необходимости помочь врачам и санитарам в их работе. В перерывах между боями пастырь служил молебны на позициях и беседовал с воинами. В задачу священника входило также и погребение убитых. Удивительно, но примеры подлинного героизма имели место всюду — и в тыловых госпиталях, и на передовой.

Подвиг, но не обязанность

Представление о подвигах военного духовенства часто сводится к стереотипу, что священнослужители на войне в случае необходимости вели воинов в атаку. Но с пастырской точки зрения, этот подвиг вызывал споры. Протопресвитер Георгий Шавельский, признавая в таком проявлении героизма высшую любовь к ближнему, всё же был против того, чтобы вводить подобный подвиг в обязанность, ибо это превратило бы служение пастыря в воинское служение (2). Однако патриотический подъем был столь велик, что таких случаев было немало.

24 июня 1915 года совершил подвиг иеромонах Ниловой пустыни Тверской губернии Амвросий (3). Во время боя у деревни Бобы Ново-Александрийского уезда (Польша), когда гренадеры дрогнули, герой-иеромонах с крестом в руках повел их в бой. Немцы были опрокинуты, но сам о. Амвросий погиб (4). Известен и другой случай. 29 августа 1914 года полку, в котором исполнял свои обязанности иеромонах Феликс (Носильников), было приказано перейти в наступление. Видя, что солдаты колеблются, пастырь, выйдя вперед, вдохновенной речью и собственным примером увлек солдат в атаку. Когда же наступление захлебнулось, иеромонах Феликс отказался отступать и с 30 солдатами остался на переднем крае под постоянным обстрелом.

В бою 19 октября 1916 года погиб священник 318-го Черноярского полка Александр Тарноуцкий. Смерть настигла пастыря, когда он с крестом в руках шел впереди своего полка. Подоб-ного рода подвиг совершил в том же году и священник Василий Шпичак. Драгунский Казанский полк, где служил отец Василий, получил приказ наступать на австрийцев. Однако в полку возникло замешательство. Тогда о. Василий понесся вперед на своей лошади с криком «За мной, ребята!», а за ним, вдохновленный его примером, и весь полк (5). Известны имена других пастырей, водивших воинов в атаку. Это протоиерей Сергий Соколовский, священники Виктор Кашубский, Иоанн Терлицкий, Иоанн Долищинский, Михаил Дудницкий.

В окопах

Некоторые священники погибали во время совершения треб и проповеди на передовых позициях.

Один из наиболее ярких примеров подвижничества и героизма — служение священника Александра Вознесенского. Этот пастырь окончил Ярославскую духовную семинарию и Московскую духовную академию, несколько лет служил в Праге, где изучал движение последователей Яна Гуса. Результатом этих исследований стал объемный труд о гуситском движении, к которому приложена переписка Гуса. Отец Александр — автор акафиста благоверному князю Вячеславу Чешскому, он также перевел на чешский язык несколько церковных служб. Дальнейшее служение священника Александра было связано с армией, где ему удалось установить хорошие отношения с солдатами. С ними он говорил просто, свою образованность никогда не выставлял. «Не раз удивлялся выносливости его, — вспоминал священник Г.Кармазин, — когда, невзирая на последствия паралича ноги, он бодро шел в ряду солдат, ведя на ходу беседу с ними».

В годы Первой мировой войны отцу Александру не раз приходилось вести свой полк в атаку. Часто под огнем врага он напутствовал умирающих и погребал усопших. 8 июля 1915 года у местечка Покрой (Литва) ему пришлось совершать погребение под огнем тяжелой артиллерии неприятеля. Священник вспоминал: «Копали могилы лежа, и я, лежа … в окопе, отпевал убитых… Ночью все отошли, а меня об отходе не предупредили. Пришлось идти ощупью, без карт и проводника, едва к немцам не попали». Выполнение обязанностей не мешало аскетической жизни священника. Незадолго до смерти он обратился к бывшему ректору Московской духовной академии архиепископу Антонию (Храповицкому) с просьбой благословить его на уход в монастырь. Однако архипастырь не советовал отцу Александру бросать полк до конца войны. Пастырь остался в действующей -армии, хотя жизнь вел монашескую, а у себя в доме допоздна читал службы и акафисты. Священник предчувствовал свою кончину. Летом 1915 года, проходя со священником Сергием Флоринским по деревне Даугишки, он остановился у развилки дорог, где был установлен крест. «Вот здесь, — сказал пастырь, — на этом месте, похороните меня; гроба не нужно, похороните как солдата, наденьте только черную рясу».

Жизнь пастыря оборвалась 6 августа 1915 года. Отслужив молебен, отец Александр пошел в окопы кропить солдат святой водой. Здесь священник был смертельно ранен пулей и скончался через десять минут. Как и завещал отец Александр, его похоронили у развилки дорог у деревни Даугишки (предположительно на территории Литвы), но, вопреки его просьбе, в гробу и в полном облачении6.

Cмерть в окопах принимали и другие пастыри. Так, 8 мая 1915 года погиб священник Филипп Горбаневский, состоявший до войны законоучителем Елисаветинской женской гимназии в Москве. Он ушел на войну добровольно. В окоп, где находился пастырь, попал неприятельский снаряд. О. Филипп был смертельно ранен (7). До последнего дыхания исполнял свой пастырский долг и протоиерей Иоакинф Седлецкий (2-й Лейб-Уланский Курляндский полк). 12 августа 1916 года, во время посещения окопов, пастырь был сражен пулей в лоб (8).

Рядом с ранеными и убитыми

Нелегким и опасным было служение пастырей на перевязочных пунктах. 19 мая 1915 года на передовом перевязочном пункте близ местечка Краковец (Львовская область) погиб священник Алексий Мисевич. Противник обнаружил перевязочный пункт и начал обстреливать его тяжелыми снарядами. Один из снарядов упал на крышу здания. О. Алексий получил сильную контузию и скончался от разрыва сердца (9).

Служение в госпиталях таило и другую опасность — риск заражения. Среди пастырей, погибших в этих условиях, можно вспомнить священника Гавриила Поповиченко. 18 июля 1914 года он был призван по мобилизации в действующую армию, был полковым, а затем госпитальным священником. Той же осенью в городе Самборе (Львовская область) находилось несколько госпиталей, многие из которых не имели своих священников. Отец Гавриил вызвался исполнять пастырские обязанности в Ферганском лазарете для острозаразных больных. Благочинный был против и предлагал отправить вместо отца Гавриила одинокого священника или иеромонаха. Однако Поповиченко настоял, чтобы в этот лазарет взяли именно его.

«Кто хотя бы раз побывал в подобных госпиталях, — писал современник, — тот поймет всю тягость служения в них. Смело можно сказать, что более тяжелые впечатления едва ли откуда еще можно вынести. Это — палаты живых мертвецов, со страшно худыми, изнуренными, истомленными лицами, с блуждающими воспаленными или почти потухающими взорами догорающей жизни, где вы слышите постоянные стоны или горячечный бред, — где вас окружает страшно тяжелая атмосфера с постоянною опасностью заразы, которая медленно, но верно подточит ваш организм, — где всюду чувствуется присутствие смерти, которая зорко сторожит свои жертвы». В таких условиях и служил отец Гавриил. Весной 1915 года он заразился сыпным тифом и скончался 26 мая того же года. У него остались жена и четверо детей (10).

Настоящий героизм проявляли пастыри и при погребении умерших.

Труд этот был не таким простым, как может показаться. Собирать убитых с поля боя, в то время как полк ушел вперед, было очень сложно. Священник порой должен был разыскивать тела умерших на огромных площадях. «По полю нашего первого сражения, — писал священник М.Щербаков, — я ездил 20, 21, и 22 августа, но объездить, исследовать его я не мог. Линия наступления нашего полка имела в ширину версты три, наступление мы повели почти за 6 верст от линии окопов противника и гнали противника с его позиции версты 2–3. Значит, нужно было исследовать приблизительно 25 квадратных верст. Здесь было несколько деревень, леса, пахотные поля, пески, кустарники, болота».

Согласно действовавшему положению, хоронить убитых должны были местные жители под руководством священника. Создавались также команды для рытья могил, состоявшие обычно из санитаров и музыкантов. Однако на практике в районе сражения никаких жителей могло и не быть, а погребальные команды часто оказывались далеко. Два человека (священник и псаломщик), конечно же, не смогли бы собрать убитых в одно место, выкопать могилу и поставить крест. Пастырь каждый раз сам разыскивал помощников для совершения погребения и привлекал случайных людей (11). Следует добавить, что поиск убитых и их погребение приходилось порой совершать и под обстрелом. Нередко священники погибали. Так, в ночь с 21 на 22 мая 1915 года, близ города Любачева (Польша), вынося с поля боя и погребая убитых, погиб известный миссионер священник Елпидий Осипов. Неприятельский снаряд разорвался так близко к пастырю, что санитары смогли найти только некоторые части его тела, которые опознали по одежде (12). 22 января 1916 года у селения Глиница (Белоруссия) был убит разрывной пулей священник Александр Язловский, убиравший с поля боя убитых вместе с четырьмя солдатами (13).

Несли подвиг своего служения и флотские священнослужители. В октябре 1914 года на минном заградителе «Прут» погиб иеромонах Антоний (Смирнов). Пастырь отказался уйти с тонущего корабля, чтобы не занимать место в шлюпке. «Спасайтесь сами; вы молоды, а я уже пожил на белом свете и стар», — сказал отец Антоний. Пастырь осенил -спасающихся воинов крестом и скрылся внутри корабля, который вскоре погрузился в воду (14).

В плену рядом с паствой

Немалое количество военных священников оказалось в плену. И там они находились на своем посту — рядом с паствой. Свой священнический долг они продолжали выполнять и в условиях лагерной жизни, разделяя с воинами все лишения и скорби.

Лишения действительно были серьезными. По словам священника Николая Болбочана, жизнь в лагере была настолько тяжелой, что «многие священники не выдержали этих условий и, разбитые нравственно и физически, обратились в инвалидов и были отпущены в Россию, некоторые из них уже умерли». По свидетельству отца Николая, зимой в его бараке замерзала вода в ведре. Скудным было и питание: «Утром “кофе”, состоящий из сваренных тертых диких каштанов и цикория без молока и сахару; в 12 ч. дня вареный горох, брюква, либо кормовая морковь; в 6 ч. вечера похлебка из кукурузной муки с примесью 25% деревянных опилок. Получать обед со стороны в большинстве лагерей запрещено». Неудивительно, что отец Николай Балбочан за 23 месяца плена был доведен до туберкулеза и выжил только благодаря тому, что был отпущен в Россию, когда болезнь была еще в начальной стадии.

Не вернулись из плена священник 128-го Старооскольского полка Владимир Кавский, умерший от бронхита, а также исполняющий пастырские обязанности в 301-м полевом запасном госпитале иеромонах Иоанн (Жук). Вскоре по возвращении из плена умерли священник Новогеоргиевского военного госпиталя Леонид Стефанов, а также священник Георгий Громов. Последний во время атаки 27 марта 1915 года получил контузию в голову и был взят в плен, причем многие воины полка считали его погибшим (15). Однако отец Георгий выжил. Проведя 16 месяцев в Вегшейдте под Линцем, в лагере для пленных офицеров, он вернулся в Россию и был назначен в 280 Сурский полк. Осенью 1917 года пастырь уехал в отпуск в -село Суздальское Томской епархии, где скоропостижно скончался 17 ноября 1917 года (16). Конечно, контузия и пребывание в плену сыграли в этой преждевременной смерти (отцу Георгию было чуть более 50 лет) не последнюю роль.

Выполнение пастырских обязанностей в таких условиях было делом необходимым, но зачастую непростым. В первую очередь нужно было наладить совершение богослужения. Находясь вдали от родины, в окружении враждебно настроенных, иноверных людей, пленные солдаты и офицеры испытывали тоску по всему, что было связано с Отечеством и Церковью. Богослужение давало возможность не только соединиться с Богом, но и окунуться в привычную атмосферу православного быта. Иерей Антоний Жукович вспоминал, что во время совершения им первого богослужения рыдания плачущих заглушали пастырские возгласы — большего благоговения священник не видел никогда.

Но совершать богослужения удавалось далеко не всегда. Лагерное начальство явно не желало доверять духовное окормление военнопленных русским по национальности священникам и всячески этому препятствовало. Русские пастыри не допускались, например, в специальные лагеря для пленных украинцев, которых немецко-австрийское командование старалось привлечь на свою сторону. В таких лагерях пленных не ограничивали в богослужениях, им даже разрешали строить храмы с колокольнями. Служили здесь православные священники, граждане Австро-Венгрии, в основном галичане и буковинцы (17). Для окормления русских военнопленных немецко-австрийское командование также старалось выделить священников — граждан своих стран (18).

Однако найти необходимое количество священников для всех лагерей в Германии и Австро-Венгрии было невоз-можно. Лагерному начальству приходилось мириться с тем, что богослужение для военнопленных брали на себя пленные священники. Формально не возражая против проведения служб, руководство лагерей на деле часто препятствовало священникам выполнять свои обязанности. Иерей Антоний Жукович, например, писал, что немцы разрешили ему совершить богослужение лишь через месяц после его настойчивых требований. Однако разрешение на проведение служб еще не значило, что они будут проходить беспрепятственно. «Местное лагерное начальство, — вспоминал пастырь, — в лице командиров, унтер-офицеров и даже нижних чинов всевозможными мерами всегда препятствовало свободному и спокойному отправлению богослужения <…> Бывали и такие случаи, что наружные часовые лагеря не давали мне и конвоиру пропуска в лагерь, выдерживали меня у лагеря по несколько часов, и я ни с чем возвращался в свое помещение — в городские казармы» (19).

По-разному относилось немецко-австрийское командование и к пастырской проповеди. В некоторых лагерях священникам позволялось произносить проповеди, которые были необходимы не только для духовной поддержки воинов, но и для предотвращения отпадения в секты, ибо среди русских пленных активно велась пропаганда штундо-баптизма (20). Однако есть сведения, что такую свободу давали далеко не всем пастырям. Были лагеря, в которых запрещалась не только проповедь, но даже разговоры с военнопленными. Пастыри вспоминали, что видеть соотечественников и не иметь возможности побеседовать с ними было невыносимо тяжело. Недоверие к священникам со стороны немцев было порой настолько велико, что даже напутствовать умирающих разрешалось в исключительных случаях, например, когда они были фактически без сознания(21).

И всё же пастырям удавалось добиваться и совершения богослужений, и даже произнесения проповедей. В некоторых лагерях, где было -несколько священников, службы проходили ежедневно (22).

На двух фронтах

Списки священнослужителей, пострадавших в годы войны, публиковались в «Вестнике военного и морского духовенства». Согласно этим спискам, в Первую мировую войну, начиная с 1914 года по октябрь 1917 года, было убито 25 священников, от ран и болезней умерло 54 священника, несмертельные раны получили 80 священнослужителей. Через немецко-австрийский плен прошло 76 военных священников. На самом деле пострадавших было больше — во-первых, не все ранения фиксировались, во-вторых, немало священников умерло от ран по возвращении домой.

Свою верность Христу многие военные пастыри засвидетельствовали после катастрофы 1917 года. Хранимые Богом на поле сражения, они были приговорены к смертной казни новой властью. Вот имена некоторых из них: протоиерей Михаил Чафранов (служил в Севастополе), расстрелян в декабре 1917 года; главный священник Юго-Западного фронта протоиерей Василий Грифцов, убит в 1918 году; священномученик Алексий Ставровский, расстрелян в 1918 году как заложник в ответ на убийство руководителя Петроградской ЧК М.Урицкого. Это также военные пастыри — священномученики Сергий Флоринский, Алексий Сабуров, Николай Пробатов, Стефан Хитров. Чудом избежали расстрела глава военного руководства протопресвитер Георгий Шавельский и главный священник Черноморского флота протоиерей Роман Медведь.

Однако большая часть бывших военных священников погибла уже в годы сталинского правления. В 1929 году в Соловецком лагере умер священномученик архиепископ Воро-нежский Петр (Зверев). Массовые расстрелы духовенства, как известно, прошли в 1937–1938 годах. В эти годы было расстреляно немало архиереев и священников, ранее служивших в действующей армии. Среди них — священномученики епископ Белгородский Антоний (Панкеев), епископ Тульский Онисим (Пылаев), епископ Бежецкий Аркадий (Остальский), епископ Екатеринбургский Аркадий (Ершов), епископ Екатеринославский Макарий (Кармазин), протоиерей Василий Ягодин, а также преподобномученики игумен Гавриил (Владимиров), иеромонах Иосиф (Шахов) и другие. В 1937 году вскоре по возвращении из лагеря умер священноисповедник протоиерей Роман Медведь. Здоровье пастыря было настолько подорвано, что сотрудники НКВД, пришедшие в очередной раз арестовать его, в последний момент передумали.

***

В годы Первой мировой войны планировалось создание книги памяти русских героев. Разумеется, после революции проект этот так и не был осуществлен. Однако в настоящее время создание такой книги представляется вполне возможным. Достойное место на ее страницах могли бы занять и священники, выполнявшие в годы войны свой долг. А долг их потомков — стремиться к тому, чтобы эти имена не были забыты.

Примечания

1 Вестник военного и морского духовенства (далее ВВиМД). 1914. № 17. С. 598.

2 Шавельский Г., протопр. Православное пастырство. СПб.: РХГИ. 1996. С. 504.

3 Рыбаков В. † Иеромонах Амвросий // ВВиМД. 1915. № 18. С. 565.

4 А. С., свящ. Памяти иеромонаха Амвросия // ВВиМД. 1915. № 17. С. 542.

5 Шавельский Г., протопр. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. М., 1996. Т. 2. С. 103–104.

6 Кармазин Г., свящ. Памяти героя священника о. Александра Павловича Вознесенского // ВВиМД. 1916. № 5. С. 143–145; Анненков А. Славная смерть военного пастыря // ВВиМД. 1915. № 18. С. 570; † Памяти пастыря-героя // ВВиМД. 1915. № 17. С. 540

7 Титов А. Священник-герой // ВВиМД. 1915. № 13–14. С. 424–426.

8 Матковский, полковник. Славная смерть пастыря // ВВиМД. 1916. № 19. С. 596.

9 Рыбаков В., свящ. Памяти о. Алексия Мисевича // ВВиМД. 1915. № 21. С. 664.

10 Там же. В. Р., свящ. † Священник о. Гавриил Поповиченко // ВВиМД. 1915.

№ 15–16. С. 496–497.

11 Щербаков М., свящ. Письма из действующей армии // ВВиМД. 1915. № 5.

С. 134; № 6. С. 179–180.

12 В. Р. Памяти священника Е.М. Осипова // ВВиМД. 1915. № 15–16. С. 495.

13 Подвиг священников N Кубанской пластунской бригады С.Тихомирова и А.Язловского // ВВиМД. 1916. № 6. С. 189.

14 Геройская смерть иеромонаха транспорта «Прут» Антония // ВВиМД. 1914.

№ 22. С. 764.

15 Церковно-общественная мысль (ЦОМ). 1917. № 1. С. 48; № 7. С. 30; № 10.

С. 27–28; † Полковой священник Владимир Андреевич Кавский // ВВиМД. 1915.

№ 13–14. С. 438; Вести из плена // ВВиМД. 1915. № 19. С. 603; Руфимский П. свящ. На ратных полях // ВВиМД. 1915. № 17. С. 534.

16 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2044. Оп. 1. Д. 25. Л. 954.

17 Жукович А. свящ. Из воспоминаний пленного священника // ВВиМД. 1916.

№ 15–16. С. 483, 486.

18 Сукачев В., свящ. В плену // ВВиМД. 1915. № 21. С. 662.

19 Жукович А. свящ. Из воспоминаний пленного священника // ВВиМД. 1916.

№ 15–16. С. 483.

20 ЦОМ. 1917. № 10. С. 27.

21 Жукович А. свящ. Из воспоминаний пленного священника // ВВиМД. 1916.

№ 15–16. С. 482–484.

22 Священники в плену // ВВиМД. 1915. № 23. С. 728.

Священники сопровождали воинов издревле, однако до начала XVIII в. служение военных пастырей не было упорядоченным. При царе Петре I их деятельность стала регулироваться Уставом, вследствие чего из священнического сословия постепенно стала выделяться группа пастырей, непосредственно связанная с армией и флотом. При императоре Павле военных священников возглавил главный обер-священник армии и флота. С 1890 г. военное духовенство находилось в подчинении протопресвитера армии и флота. Пастыри, служившие в военно-духовном ведомстве, не зависели от епархиального архиерея, а подчинялись непосредственно протопресвитеру. К началу Первой мировой войны во главе военного духовенства стоял протопресвитер Георгий Шавельский (1871–1951).

По целому ряду причин в ряды военного духовенства хотели попасть многие. В значительной степени это было связано с материальной заинтересованностью. Если приходской священник в начале XX в. имел в среднем 500–600 рублей в год, то полковой — 900 рублей. Городские и особенно сельские клирики нередко нуждались: например, митрополит Евлогий (Георгиевский) вспоминал, какой мукой было для его отца-священника добыть лишние 10–15 рублей, чтобы оплатить учебу детей. Военные же пастыри с такой проблемой не сталкивались.

К началу Первой мировой войны в русской армии и на флоте было 730 священников и 150 диаконов (ГАРФ. Ф. 1486. Оп. 1. Д. 8. С. 417). Однако с началом боевых действий количество военных пастырей резко возросло за счет духовенства, мобилизованного из епархий, и достигло 5 тыс. человек. Определить точное число прошедших через армию и флот священнослужителей довольно сложно: состав военного духовенства менялся из-за того, что некоторые священники возвращались в епархии, а на их место приходили другие. Кроме того, некоторые пастыри служили в санитарных отрядах и поездах.

Кронштадтский Богоявленский Морской Собор. 1913 г.

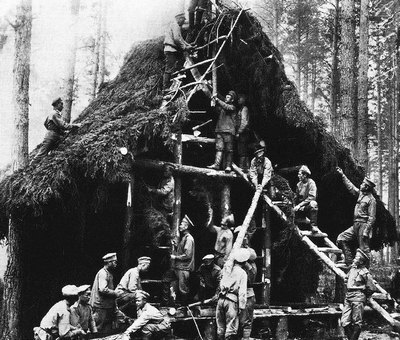

Постройка походной церкви солдатами Духовщинского полка. Действующая армия. 1915–1917 гг.

Протопресвитер Александр Шабашев, награжденный наперсным крестом с Георгиевской лентой, полковой священник 233-го пехотного Старобельского полка