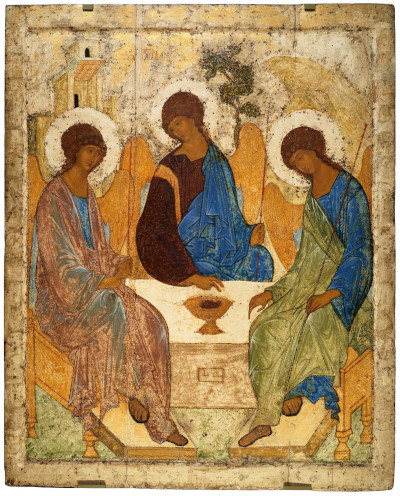

Икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева является самым известным произведением русской иконописи. Несмотря на то что богословы, историки искусства и реставраторы посвятили этому прославленному образу многочисленные исследования, до сих пор остается нерешенным вопрос о времени создания иконы, существуют различные версии отождествления ангелов с Лицами Святой Троицы, открываются новые детали изображения. PDF-версия

Образец для написания

С иконой «Святая Троица» связано обстоятельство, которое не вызывает сомнений, не нуждается в уточнении и является точно датированным историческим фактом, который ставит этот художественный памятник в совершенно особое, единственное в своем роде положение. На Стоглавом соборе, созванном в Москве царем Иваном Грозным в 1551 году, икона письма Андрея Рублева была указана в качестве образца для изображения Святой Троицы. Ни в истории Византийской Церкви, ни у нас больше нет таких примеров, когда не только рекомендуется тип обрисовки, но упоминается определенное произведение названного по имени живописца.

Это событие можно рассматривать с разных точек зрения. Во-первых, оно свидетельствует о том, что икона преподобного Андрея Рублева приобрела к середине XVI столетия общецерковную известность. Во-вторых, о ней имела представление государственная власть, поскольку на работу Андрея Рублева ссылается собор в ответе на царский вопрос, как писать Святую Троицу. Но главное, эта икона была соборным разумом единодушно признана вершиной выражения центрального догмата христианской веры.

На Стоглавом соборе темам иконописания было уделено небывалое внимание. Обсуждались и каноны, и традиции этого искусства, и духовный характер труда, и требования к личным достоинствам живописцев, и даже художественное качество произведений. Можно предположить, что в этом же ряду стоял и вопрос о Троице. Однако особое внимание, которое и впоследствии оказывалось образу, написанному рукой преподобного Андрея Рублева, свидетельствует об исключительном значении этой иконы.

Более тысячелетия отделяет шедевр Андрея Рублева от первых изображений Святой Троицы в христианском искусстве. За это время ее иконография претерпела немалые изменения, связанные с формулированием догматического учения о Святой Троице, изначально занимавшим центральное место в христианском богословии. Появление в церковном искусстве изображения явления праотцу Аврааму трех ангелов, сцены угощения их под дубом Мамврийским (Гостеприимство Авраама) и жертвоприношения Авраама (см. Быт. 18, 1–8) было связано с тем значением, которое получило это библейское событие в творениях святых отцов.

Иконография сюжета развивалась под влиянием богословского толкования. Некоторые авторы, например святые Иустин Философ, Ириней Лионский, Иоанн Златоуст, считали, что старцу Аврааму явился Бог в сопровождении двух ангелов. Другие понимали происшедшее как явление Самой Троицы — Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа (святители Афанасий Великий, Амвросий Медиоланский).

Догмат о единосущии Лиц Пресвятой Троицы стал одним из главных вопросов, обсуждавшихся на I и II Вселенских Соборах, на которых был принят Символ веры. Эта же тема отражена в памятниках изобразительного искусства IV–VI веков, где ангелы предстают в виде прекрасных юношей, сидящих за столом в ряд, с нимбами и в одинаковых одеждах, что показывает их «равночестность». Даже когда в сцене встречи Троицы Авраамом фигуру центрального ангела, в соответствии с трактовкой Иоанна Златоуста, выделили сиянием, за столом его изобразили так же, как и остальных (базилика Санта-Мария-Маджоре, Рим, 1-я половина V века).

В древнейший период в сюжете «Святая Троица» ангелы не имеют крыльев, что можно объяснить библейским повествованием, где явившиеся Аврааму путники названы мужами, а о бесплотных существах говорится только в рассказе о Лоте. Возможны и иные объяснения, поскольку в других композициях (Благовещение, Явление Архангела Михаила, Видение небесной лествицы Иакову) в раннехристианском искусстве служители Бога также бескрылы, а начиная с V века изображение крыльев у небесных посланников становится общепринятым.

Уже в ранних храмовых росписях изображения явления Троицы и жертвоприношения Авраама располагали в алтаре или вблизи него. Также эти сюжеты библейской истории запечатлены на литургических сосудах, что связано с пониманием трапезы Божественных путников как прообраза новозаветной Евхаристии.

Три ангела за трапезой

В искусстве послеиконоборческого периода сложился тип изображения, в котором центральный ангел стал наделяться атрибутами Христа: крестчатый нимб, свиток в руке, традиционный цвет одеяний. Рядом с нимбом часто имеется надпись «IС ХС», а также встречаются композиции, где вместо крылатого небесного вестника изображен Сам Христос (Новая Токали-Килисе, Гёреме, X век). Со временем фигуры ангелов стали помещать по трем сторонам стола. Иногда центральный ангел выделялся не только атрибутами и фронтальной позой, но и размером и размахом крыльев.

Эта иконография соответствовала представлению о том, что все ветхозаветные теофании были явлениями Второго Лица Святой Троицы. Новая композиция позволяла одновременно видеть в ветхозаветной Троице образ Божества, сопровождаемого ангелами, а также акцентировать внимание на числе три, символически указывая на триипостасность Бога. Об этом свидетельствует надпись «Н АГИА ТРИАС» (Святая Троица), всегда сопровождающая изображение. Мысль о том, что Аврааму под дубом Мамврийским явилась Сама Святая Троица, что Самого Бога в трех Лицах принимал и угощал праведный старец, развивалась в богослужебной поэзии IX века (Октоих, Троичные каноны Митрофана Смирнского). Наряду с подробным иллюстрированием всех моментов библейского рассказа, как в росписи вимы (предалтарного пространства) церкви Софии Охридской (около середины XI века) или в Софии Киевской, построенной в это же время, в XIII–XIV веках появляются сокращенные варианты композиции, где изображаются только три ангела за трапезой. Такие примеры известны в монументальной живописи, в клеймах икон, в книжной миниатюре, на небольших предметах прикладного искусства.

Впервые Святая Троица в виде трех ангелов без Авраама и Сарры предстает как особый самостоятельный иконографический извод на большой иконе преподобного Андрея Рублева. Согласно позднему источнику, «Сказанию о святых иконописцах» XVII века, преподобный Никон Радонежский, ученик и преемник Игумена земли Русской, просил Рублева «образ написати Пресвятыя Троицы в похвалу отцу своему святому Сергию». При игумене Никоне в монастыре были построены два Троицких храма. К датам их сооружения исследователи приурочивают написание иконы Святой Троицы.

Деревянный Троицкий храм был построен в 1411 году вместо сгоревшего в 1408 году во время нашествия Едигея. В 1422–1423 годах был возведен каменный Троицкий собор, в начале строительства которого при копании рвов для фундамента были обретены нетленные мощи преподобного Сергия. Для украшения каменного собора Никон пригласил «двух иноков-постников, славившихся добродетельною жизнью: Даниила и Андрея» (Житие преподобного Никона). Вероятнее всего, тогда и была написана Андреем Рублевым икона Святой Троицы.

Судьбы людей, история монастыря и самого Российского государства тесно переплелись, оказались связаны нерасторжимой связью с историей иконы. Радонежский чудотворец, в память которого был написан образ Святой Троицы, был не только великим подвижником и духовным защитником Русской земли, но и деятельным участником современных ему событий, благословившим князя Дмитрия Ивановича Донского на Куликовскую битву. В эпоху междоусобиц и княжеских раздоров он способствовал примирению и укреплению единства Руси. Не случайно предание вкладывает в его уста слова: «Да воззрением на Святую Троицу побеждается страх ненавистной розни мира сего»1 . И после кончины преподобного продолжается его попечение о княжеском доме и в дальнейшем о Русском царстве.

Молитвенное участие Сергия Радонежского в судьбе первого русского царя Ивана Грозного от его рождения до казанского взятия отражено в древнерусских литературных произведениях. Иван IV, глубоко чтивший Игумена земли Русской, не раз совершал паломничество в монастырь, молился у гроба преподобного, делал щедрые вклады в обитель. Согласно монастырской вкладной книге 1673 года, воспроизводящей записи отписных ризных книг 1575 года, «Государя ж царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа Русии вкладу написано в отписных ризных книгах 83 [1575] году... образ местной живоначальныя Троицы, обложен златом, венцы златы». Внимание к главной святыне Троице-Сергиева монастыря свидетельствует также об отношении к самому образу, который русские люди считали чудотворным.

Согласие и единство частей

В богословском учении о Троице самым сложным является представление о единстве Троицы — о Едином Боге в трех Лицах. Особенно ярко и выразительно проявилось это в текстах Великого покаянного канона Андрея Критского, где длинная вереница определений позволяет лишь приблизиться к постижению догмата о «Пресущественной Троице, во Единице покланяемой». Преподобный Сергий воплотил учение о Троице в своей подвижнической жизни, а преподобный Андрей Рублев — в своем живописном произведении, показав то, что трудно выразить словом.

Изучению иконы посвящена огромная научная литература. Многие авторы писали о композиции иконы, построенной на принципах гармонии, то есть согласия и единства частей, упоминали о взаимном безмолвном общении ангелов, названном одним из исследователей «предвечным советом», под которым в святоотеческой традиции понимался замысел Божий о сотворении мира и о спасении человечества. Специалисты отмечали и круговое движение, объединяющее силуэты фигур, и то, что внутренние контуры образуют очертания чаши, намекая на жертвенную Чашу, в которой оказывается фигура центрального ангела. Искусствоведы обращали внимание на красоту силуэтов, звучные и одновременно нежные краски, среди которых объединяющим все три фигуры является цвет небесной лазури.

В иконе Андрея Рублева детали изображения, иллюстрирующие библейский рассказ, — шатер Авраама, стол с угощением, Мамврийский дуб, горный пейзаж — приобретают символическое значение. Здание за фигурой левого ангела трактуется как символ Божественного Домостроительства, дерево указывает на древо жизни, гора — на горнее духовное восхождение, чаша в центре престола, которую благословляет средний ангел, является прообразом добровольной жертвы Сына Божия и евхаристической Чаши, а престол, на котором стоит чаша, уподобляется церковному престолу. Повороты фигур, жесты, одеяния ангелов указывают на Лица Троицы, которые Леонид Успенский, выдающийся богослов и основоположник особого направления в науке — богословия иконы, предложил прочитывать слева направо в порядке Символа веры.

Слева на фоне палат — величественная фигура в голубом хитоне и розовато-лиловом гиматии, Бог Отец. Позы центрального и правого ангелов, головы которых склоняются в сторону левого ангела, выражают согласие. Центральный ангел в вишневом хитоне с клавом и голубом гиматии — традиционных одеяниях Спасителя — Бог Сын. Его благословляющая рука находится над чашей, четко выделяясь на фоне престола. Благодаря реставрационному исследованию иконы установлено, что в нимбе ангела было перекрестие. Справа ангел в голубом хитоне и зеленом гиматии — Святой Дух. Его низко склоненная голова и округлый правый контур фигуры замыкают круговое построение композиции, создавая одновременно впечатление движения и покоя, бесконечного сосредоточенного размышления, единодушия и взаимной любви.

В русской церковной традиции икона преподобного Андрея Рублева приобрела не только догматическое, но и литургическое значение. Праздник Пятидесятницы почитается Днем Святой Троицы, храмовый образ Троицкого собора стал иконой праздника, а в праздничных рядах псковских иконостасов XVI века вместо икон «Сошествие Святого Духа на апостолов» стали писать «Святую Троицу».

Почитание иконы Андрея Рублева как символа Русской Церкви и Русского царства вслед за первым русским государем продолжил Борис Годунов. После восшествия на престол он по примеру Ивана Грозного украсил икону Святой Троицы новым золотым окладом. Для этого была написана точная копия рублевской иконы, на которую перенесли золотой оклад Ивана Грозного, а на икону письма Андрея Рублева в 1599 году надели новый драгоценный оклад. Так в местном ряду Троицкого собора стало две иконы Святой Троицы. Древняя находилась справа от царских врат, икона конца XVI века — слева.

Через два года Борис Годунов сделал еще один вклад для украшения святыни. В 1601 году для иконы Андрея Рублева по заказу Годунова были написаны створки киота с миниатюрными клеймами, в которых иллюстрировалась история явления Троицы Аврааму. Клейма располагаются в два ряда на каждой створке, обложены серебряной басмой с эмалью. В 1601 году к окладу были подвешены три золотых медальона-панагии с драгоценными камнями, вложенные сыном Бориса Годунова царевичем Феодором. Царь Михаил Романов поддержал сложившуюся традицию, украсив икону Святой Троицы драгоценными цатами — украшениями в виде перевернутого полумесяца. В середине XVIII века на средства монастырской казны оклад был дополнен серебряной золоченой ризой.

В послереволюционные годы оклад с иконы был снят, а сам образ передан в Третьяковскую галерею. Почти сто лет пробыла икона в музее. Все эти годы сотрудники галереи постоянно изучали образ, наблюдали за его состоянием и создавали наиболее подходящие условия для сохранения уникальной святыни. Знамением времени стало решение о возвращении образа, написанного в похвалу преподобному Сергию, в Троицкий собор созданной им обители. В ожидании этого события вспоминаются православные праздники, которыми отмечены памятные дни, связанные с историей прославленных образов, — праздник Спаса Нерукотворного, установленный в честь перенесения первой христианской иконы в Константинополь, праздник иконы Владимирской Богоматери в честь перенесения чудотворного образа в Москву и многие другие, которыми жив христианский мир.

Справка

Нина Валериевна Квливидзе родилась в Москве. Окончила в 1977 г. факультет психологии и в 1983 г. исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, а в 1999 г. аспирантуру Государственного университета искусствознания Министерства культуры Российской Федерации. Кандидат искусствоведения, член Императорского православного палестинского общества. Заведующая кафедрой истории и теории церковного искусства Московской духовной академии, доцент кафедры всеобщей истории искусств Российского государственного гуманитарного университета. Занимается вопросами иконографии, проблемой византийских и западноевропейских источников в русском искусстве позднего Средневековья. Автор более 60 публикаций.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1 Епифаний Премудрый. Житие Сергия.