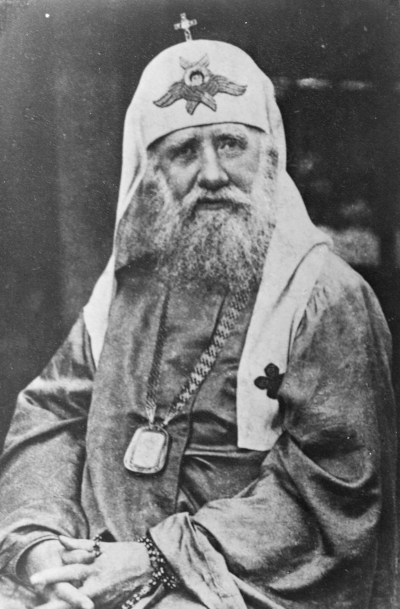

Секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межрелигиозным отношениям, автор монографии «Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, и его время» священник Димитрий Сафонов — о том, кто объявил святителя Московского Тихона врагом Советов номер один, почему степень почитания этого святого несоразмерно мала по сравнению с его значением в истории и как «церковный нэп» помог верующим. PDF-версия.

Во главе Собора новомучеников

— Ваше преподобие, на иконе Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в самом центре очень часто можно видеть святителя Московского Тихона. Правильно ли говорить, что этот угодник Божий возглавляет Собор новомучеников и исповедников?

— Да, вполне. Он — глава Собора новомучеников не только на иконописных изображениях, но и в церковном сознании, и в научных исследованиях, посвященных советскому периоду в истории нашей Церкви. Патриарх — отец отцов, в том числе и епископов, и к замученным безбожной властью священнослужителям это также в полной мере относится. Сам он, правда, не был казнен, но его земная кончина, безусловно, была приближена стараниями ОГПУ. О возможном его отравлении чекистами можно спорить: прямых доказательств тому нет. Но дни его жизни на этом свете сотрудники органов сильно сократили.

— Как вам кажется, Патриарх Тихон в начале своего предстоятельства в 1917 году и в последние годы земной жизни — это один и тот же первоиерарх или два разных по мироощущению и по мировоззренческим взглядам человека?

— Прежде всего, оба периода его заключения — как длительного домашнего ареста, так и сорокадневного содержания под стражей во внутренней тюрьме ГПУ на Лубянке весной 1923 года — сильно подорвали его физическое здоровье. Это видно даже по его почерку. В моей монографии подробно описывается весь период его изоляции. Из тюрьмы он вышел с нефритом и с тяжелой формой стенокардии, хотя прежде ни на почки, ни на сердце не жаловался. О форме и степени морального давления на него можно только догадываться, однако после освобождения у него начались приступы, один из которых даже приняли за смерть.

Что касается его воззрений как Предстоятеля на путь развития Церкви в большевистском государстве, то оно претерпело вынужденную эволюцию. Касается это в первую очередь соотношения коллегиальности и единоначалия в церковном управлении. Поначалу Патриарх последовательно реализовывал решения Поместного Собора 1917–1918 годов о коллегиальных органах — Синоде и Высшем Церковном Совете. Административно-управленческая роль Патриарха Тихона сводилась по сути к председательствованию на заседаниях Священного Синода и к утверждению его решений. Но впоследствии, когда в 1921 году истек срок полномочий Синода, он сам начал назначать его членов. Власть стала пытаться вынудить Патриарха ввести в состав Синода архиереев, которые, как ему прекрасно было известно, являлись агентами ЧК – ОГПУ. Естественно, он отвергал эти кандидатуры и, таким образом, вынужденно перешел к абсолютному единоначалию (в частности, в одиночку принимал решения о запрещениях в служении, об архиерейских хиротониях и т. п.). Параллельно Патриарх, впрочем, все время пытался воссоздать коллегиальное церковное управление в необходимом ему рабочем формате. Но цена, которую запрашивали власти, не была для него приемлемой.

— Время от времени активизируются разговоры о возможном сотрудничестве святителя Тихона с большевиками. Вы отметаете эту тему бескомпромиссно и на корню?

— Понимаете, о сотрудничестве можно и нужно говорить, когда человек подписывает документ, где обязуется пойти на определенные шаги в обмен на какие-то уступки. Тогда да, это сотрудничество. У святителя Тихона нет ни одного эпизода, где он сам подписал бы какой-то документ о сотрудничестве с советской властью! Хотя несколько архиереев (имена некоторых прекрасно известны как светским, так и церковным историкам) в тот момент на подобный шаг пошли. Впрочем, говорить о нем как о человеке сильной монархической ориентации тоже не совсем верно. В числе других членов Святейшего Синода 9 марта 1917 года он подписал воззвание, благословлявшее Временное правительство, — видимо, прекрасно понимая, что монархическая страница в истории Отечества перевернута. А в начале Гражданской войны он не стал благословлять Белое движение. Еще один маленький штришок: после визита Николая II во время празднования 300-летия дома Романовых в Ярославль в 1913 году, где архиепископ Тихон занимал тогда кафедру, его перевели в Вильно. Как считают многие историки, из-за того, что он недостаточно верноподданнически проявил себя по отношению к монарху.

История одной фальшивки

— Вы подробно пишете о высочайшем авторитете Патриарха Тихона, которым он пользовался среди верующих в начале 1920-х годов...

— В простом народе эта фигура олицетворяла этнарха — духовного лидера нации. Ведь царя свергли и расстреляли, зато появился Патриарх. И в его лице верующие видели не только Предстоятеля Церкви, но и главу народа. На помазание во время всенощного бдения в московском Сретенском монастыре в июле 1923 года народ подходил к нему в течение пяти часов, после чего его, валившегося с ног от усталости, буквально на руках донесли до пролетки.

— Почему же советские газеты в 1923 году называли его врагом?

— Эти публикации — отражение борьбы в высшей партийной и политической верхушке тех лет. Как известно, громче всех уничтожить Церковь и священнослужителей, буквально разгромить и стереть их с лица земли, призывал Троцкий. Но в 1922 году, после окончания Гражданской войны и «красного террора», возглавлявший органы ГПУ Дзержинский считал целесообразным очень внимательно, буквально в ежедневном режиме, отслеживать настроения верующих, для чего в том числе и в окружение самого Патриарха внедрялись агенты.

Конечно, обвинение Патриарха Тихона в антисоветской деятельности надуманно и безосновательно. Просто власть хотела, чтобы он проводил ее указания, а Патриарх в ответ избрал тактику молитвенного ожидания: затягивал ответы, прося Господа открыть Свою волю. И это оказывалось спасительным. Например, в феврале 1924 года ОГПУ ультимативно потребовало от Патриарха ввести в состав органов Высшего церковного управления нескольких обновленцев. Архиепископ Трифон (Туркестанов) посоветовал чуть выждать, говоря, что будет какое-то вмешательство Божией воли. И точно: в марте следствие в отношении Патриарха неожиданно закрывают! Прямой рычаг давления на него исчезает, планы ОГПУ срываются.

— Почему? Откуда такой подарок?

— Почти годом ранее, в апреле 1923-го, Политбюро ЦК РКП(б) практически единогласно (за исключением Рыкова) проголосовало за утверждение смертного приговора в отношении Патриарха. Но вскоре появляется записка Дзержинского1, из которой следует, что в ответ может вспыхнуть такой бунт, с которым даже Красная армия не совладает, — и приговор в исполнение решают не приводить. Верх берет точка зрения приверженцев нэпа (во главе со Сталиным), который применительно к отношениям государства с Церковью реализовался в форме так называемого «церковного нэпа», предусматривающего отказ от прямых репрессий в пользу стратегии давления на Патриарха Тихона со стороны Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б)2 с целью добиться от него прямого признания легитимности советской власти.

— То есть некоего документа, напоминающего подписанную в 1927 году Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием (Страгородским) декларацию?

— В общих чертах да, хотя в начале «церковного нэпа» большевики не выдвигали столь жестких требований. Тогда им был интересен и важен не столько сам документ, где говорилось бы об официальном признании Церковью советской власти как законной на территории бывшей Российской империи, сколько серьезный удар по престижу и авторитету Патриарха. Дискредитации Патриарха в глазах верующих — вот чего они добивались. В начале 1925 года его попытались убедить подписать более серьезный документ о лояльности. Посредником в сложной позиционной игре выступал митрополит Петр (Полянский), не по своей воле приносивший Патриарху один вариант документа за другим от возглавлявшего 6-е отделение Секретного отдела ОГПУ Евгения Тучкова. Но добиться подписи от Патриарха так и не удалось. Очень «вовремя» для советской власти святитель Тихон отошел ко Господу. И митрополит Петр, позднее канонизированный в лике священномучеников, вынужден был передать для публикации в газетах редакцию так называемого Завещательного послания, которая была утверждена Антирелигиозной комиссией. Как уже доказано в ряде научных статей3, этот документ святитель Тихон не подписывал. Одним из важных аргументов в пользу того, что Патриарх не подписывал Завещательное послание, является тот факт, что митрополит Петр (Полянский) косвенно свидетельствовал о его неподлинности. Можно вполне определенно утверждать, что Завещательное послание — фальшивка. В отечественной церковной историографии это мнение сегодня окончательно утвердилось.

О чем молиться святому Патриарху

— Помимо Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, святитель Тихон входит еще и в сонм московских первосвятителей. Кому из святых предшественников по московской кафедре, на ваш взгляд, Патриарх Тихон особенно близок? Быть может, к священномученику Гермогену, закончившему свои земные дни в узилище на родной земле?

— Святитель Тихон в ряду первосвятителей стоит особняком. Именно потому, как я уже сказал, что до него все русские Патриархи служили при царе, равно как митрополиты — при великом князе. Патриарх Тихон же оказывается в ситуации, когда на Руси нет православного самодержца, и вынужден нести первосвятительскую ношу в одиночку. Поэтому сравнивать его подвиг с деяниями других святых предстоятелей я не считаю корректным.

— Как бы вы одной фразой охарактеризовали значение фигуры святителя Тихона в истории Русской Церкви?

— Он сплотил вокруг себя ядро защитников, благодаря которым Церковь вынесла самые лютые гонения. Именно «тихоновцы» стали мерилом церковной совести и честности в те тяжелейшие годы. Они и выжили, и пронесли веру до момента, когда во главе Церкви встал новый Патриарх.

— Чему, на ваш взгляд, у святителя Тихона следует нам учиться в первую очередь?

— Он в сложнейших условиях умел разглядеть волю Божию. Слышал сигналы Небес, заглушаемые непрестанной чередой будничных бед, лишений и скорбей. Проводя ночи в напряженнейшей молитве, он мог, подвергаясь обманам и провокациям, принимать единственно верные решения, не запятнав собственную совесть и не подставив Церковь под дополнительные удары. Чтобы хотя бы немного приблизиться к таким высотам, нужно молиться святителю Тихону и изучать его житие. Занимаясь профессионально этой благодатной работой, попутно хочу сказать, что одной из задач моей монографии было развенчать мифы, которыми за десятилетия господства советской историографии обросла фигура святителя. Ведь пресса от имени Патриарха публиковала фальшивые интервью (например, соболезнование после смерти Ленина), заявления, статьи. К сожалению, эти тексты так прочно вошли в официальную историографию, что даже церковными авторами воспринимаются некритично.

— Как вам кажется, на должном ли уровне сегодня в Русской Церкви находится почитание святителя Тихона?

— Думаю, нет. К сожалению, осознание значимости его личности в истории страны еще не стало общенародным. Почему — в общем, понятно. В келейной и церковной молитве, при заказе молебнов тому или иному святому верующие, увы, часто руководствуются земным принципом практической пользы. А чем святитель Тихон может помочь, наши соотечественники, обычные верующие, до конца не осознают. Поэтому надо им четко и ясно объяснять, что святителю Тихону мы молимся вообще обо всей Русской Церкви, о ее благоденствии, о защите от нового вероломства Константинопольского Патриархата, приводящего мировое Православие к новому расколу. Сегодня мы становимся свидетелями попыток изолировать нас от всего остального мира. Но мы это уже проходили: Константинопольский Патриарх Григорий VII призывал Патриарха Тихона уйти на покой, передав власть обновленческому «Синоду», а его преемники долгое время игнорировали Патриаршую Церковь, признавая легитимными только обновленцев. Святитель Московский Тихон ценой своей жизни обеспечил выживание самой Церкви — ему и надо молиться о всей Церкви в условиях развязанной против нас самой настоящей войны.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Архивы Кремля. Политбюро и Церковь 1922–1925 гг.: В 2-х кн. Кн. 1. М., 1997. С. 273.

2 Партийно-государственный орган, отвечавший в СССР за проведение антирелигиозной политики советской власти в 1922–1929 годах. Официальное называние — Комиссия по проведению декрета об отделении церкви от государства при ЦК РКП(б).

3 Сафонов Д. В. К вопросу о подлинности «Завещательного послания св. Патриарха Тихона» // Богословский вестник, издаваемый МДА и С. 2004. № 4. С. 265–311; Он же. К проблеме подлинности «Завещательного послания» Патриарха Тихона (Православие.Ru)

Священник Димитрий Владимирович Сафонов родился в 1974 г. в Москве. Окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета, аспирантуру РГГУ, Московскую духовную семинарию и академию. Кандидат исторических наук (диссертация «Государство и Церковь в эпоху Патриарха Тихона» защищена в 2004 г. на кафедре религиоведения Российской академии государственной службы при Президенте РФ), кандидат богословия. Исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России. Клирик московского храма во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского в Жулебине. Автор свыше сотни научных публикаций.

Также читайте на нашем сайте: "Как сначала предали забвению, а потом нашли патриаршую могилу"