ХРАМ-НОВОСТРОЙКА В ПОДМОСКОВНОМ КРАСНОГОРСКЕ - УДАЧНЫЙ ПРИМЕР СОЧЕТАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ И ПЕРЕДОВОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ МЫСЛИ В ЦЕРКОВНОМ ЗОДЧЕСТВЕ

В только что сданном в эксплуатацию Николо-Андреевском храме в Павшинской пойме уже идут регулярные богослужения. Кажется, для этой церкви невозможно было подобрать место удачнее. Приняв в себя воды невеликого притока Баньки, русло Москвы-реки перед крутой излучиной на пересечении с Московской кольцевой автодорогой плавно изгибается влево. Именно тут в узкий и вытянутый пустырь между Волоколамским шоссе и москворецкой поймой коммерческий застройщик десять лет назад филигранно вписал густонаселенный жилой микрорайон. И если напротив через реку гигантский выставочный комплекс и станция метро «Мякинино» сами по себе способствовали интенсивному благоустройству прибрежной полосы, то здесь, в Павшине, «пятачок» у воды снискал устойчивую славу городских задворок.

Большой храм возводился (верхний престол в нем будет освящен во имя святителя Николая, в нижней Андреевской церкви начались богослужения) по инициативе и под патронатом подмосковного губернатора Андрея Воробьева. После же того, как новый жилой массив с правым москворецким берегом связала сначала паромная переправа, а затем и изящный пешеходный мост, эта точка стала едва ли не самой оживленной на всей линии примыкания Красногорска к российской столице. Рукой подать отсюда и до Волоколамского шоссе, и до обновленных станций пассажирской линии МЦД-2. И вот уже вполне органичным выглядит живописный сквер с мини-бульваром прямо на прихрамовой площади, после отмены обусловленных пандемией ограничений пользующийся колоссальной популярностью у местных жителей. Скульптура обращенного к водной глади святого великомученика Георгия Победоносца стоит под храмовыми стенами как влитая, а приведение в порядок пока еще захламленных отрезков прогулочной набережной видится вполне естественным и логичным.

Словом, храм святителя Николая в Павшинской пойме превратился в настоящий общественный центр нового красногорского микрорайона. Но это далеко не единственный повод считать его заметным явлением в современном храмоздательстве. Внимательно рассмотрев все строение и некоторые его элементы вблизи, «Журнал Московской Патриархии» насчитал как минимум пять причин отметить работу заслуженного архитектора России Андрея Оболенского особым образом.

Фасады: древнерусские мотивы на современный лад

Первоначально работа, признается зодчий, делалась совсем под другое градостроительное, культурно-эстетическое и географическое окружение. В начале 2010-х годов Оболенский заявлял ее на конкурс архитектурных проектов храма при Русском культурном центре в Париже. Она там заняла почетное второе место. Поэтому, хотя и не получила реализации близ Елисейских Полей, долго на полке не залежась.

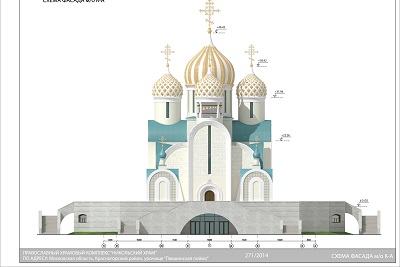

Предыстория проекта задала его некоторые принципиальные особенности, сразу же бросающиеся в глаза даже неподготовленному наблюдателю (Илл.1). Это и тройное структурное членение главных фасадов (как известно, парижский храм освящался в честь Пресвятой Троицы), и акцент на традициях древнерусского белокаменного зодчества (косые подсечки-каннелюры символизируют ангельские крылья, а аллегорические изображения мифологических животных и растений райского сада цитируют знаменитые «первоисточники» на фасадах Дмитриевского собора во Владимире из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО).

«Собор задумывался как посланец русской культуры на далеком Западе, – рассказывает Оболенский. – Поэтому он сочетает лаконизм и рациональность современной архитектуры с белокаменным декором, традиционным для православных храмов славянского мира». Более внимательное рассмотрение храма-новостройки позволяет сделать вывод: речь ни в коем случае не идет о буквальных заимствованиях шедевров давно минувших эпох. Строжайше соблюдая архитектурный канон храмоздательства, Оболенский в данном случае черпает вдохновение в лучших памятниках Владимиро-Суздальской Руси, но высказывается при этом как автор современным (в лучшем смысле этого слова) языком. Так, архитектурный второй масштаб поверх стилобата у него изящно задают оформленные в виде стилизованных часовенок шахты дымоудаления и лифтовые ходы. А облицованы фасады, конечно же, не колоссально дорогим и трудоемким в изготовлении декоративных элементов известняком, а искусственным камнем, отлитым по предварительно подготовленным гипсовым формам. «В данном случае подобное творческое переосмысление выбранного стиля, в том числе в виде способа изготовления материала, абсолютно оправданно, – говорит архитектор. – Не стоит опасаться и потери качества облицовки по сравнению с добытым из карьера известняком: каменщики дают гарантию на материал порядка 300 циклов морозостойкости (перехода через температурный ноль – Ред.). Это значительно превосходит действующие стандарты на природный камень, который к тому же страдает неоднородностью и изобилует посторонними включениями, непрогнозируемо снижающими его прочность. С другой стороны, такая технология позволяет значительно снизить продолжительность и стоимость изготовления повторяющихся декоративных элементов».

Стоит добавить: в Центральной России прецедентов столь массивного использования отливок искусственного камня на внешних стенах современное храмостроительство не знает. Технология эта пока еще считается инновационной, поэтому как заказчики, так и застройщики задействуют ее в нашем климате осторожно. И будет невероятно интересно проанализировать практический опыт ее применения спустя несколько сезонов.

Архитектурно-планировочная схема: стилобат в высоком разрешении

Проектирование полного комплекса приходских помещений в едином строении вместе с храмовым пространством для зажатых в городском окружении новостроек – в наши дни это данность, серьезно сковывающая творческий полет архитектора. Удачно реализован принцип многофункционального использования стилобата как удобной конструкции для размещения приходских служб, опоясывающих нижний храм. Не исключено, что на земельных участках с иной конфигурацией не все решения, найденные в Павшинской пойме окажутся приемлемыми. Но мастерство и изящество, с которыми стилобат наполнил Андрей Оболенский, достойно включения в учебник, если соответствующая глава в подобной книге по церковному зодчеству когда-нибудь появится.

Кольцо внешнего периметра архитектор насытил множеством важнейших функциональных объектов – самых разных по назначению. Здесь поместились иконная и книжная лавка, воскресные школы (Илл.2) для взрослых и детей (по паре учебных классов с индивидуальными партами новейшей конструкции тут и там), переговорная, приходская бухгалтерия, настоятельские покои, комната отдыха для священнослужителей, удобный конференц-зал, большая праздничная и более скромная повседневная трапезные с кухней, приходская библиотека, отдельная комната для малышей (она была специально спроектирована и уже активно используются пришедшими на богослужение семьями) и даже гардероб для прихожан! Разумеется, отнюдь не ко всем дверям допустят прохожего с улицы: в неприметном закутке оборудовано удобное рабочее место дежурного службы безопасности, отдельные зоны перегорожены ограждениями (да и сами двери, к слову, снабжены замками, открывающимися лишь электронными ключами). Зато заблудиться здесь, что нередко случается в стилобатах храмов-новостроек, невозможно: на фоне ясной и четкой планировочной структуры в каждом коридоре не пройдешь мимо крупных табличек с понятными и продуманными навигационными указателями. Хочешь подняться в верхний храм пешком – направят к лестничным маршам. Желаешь на лифте – подведут к лифту. Не забудут подсказать дорогу к туалетам для прихожан – о них здесь тоже не забыли. Вообще, передвигаясь по обходной галерее, не устаешь удивляться, как разумно организовано пространство. Вход в иконную и книжную лавки единый. Но если с дежурной надо пообщаться «по мелочи» (заказать требу или купить свечи), внутрь входить необязательно: к вашим услугам широкий прилавок с удобным для «клиента» проемом над невысоким барьером.

Из обходной галереи в пространство над молитвенным залом нижней церкви немного выступает пара симметрично расположенных просторных балконов. Пока они задействованы в качестве клироса. Отсюда также можно хорошо рассмотреть трехъярусный мраморный иконостас нижней церкви.

Элементы внутреннего убранства: искусственный малахит, уникальные мозаики, росписи и обои

Внутреннее убранство разработано и выполнено содружеством художников и дизайнеров, объединенных Архитектурно-художественным центром «АРХХРАМ». Так, возглавляющий его Андрей Оболенский лично разработал оригинальный рисунок для обоев из мягкого стеклохолста. Этот материал поставляется белым с текстурой-«невидимкой», которая проявляется только после нанесения на рабочую поверхность силикатной краски (требуемого оттенка) валиком. В данном случае заказанные у немецкого производителя обои несут оригинальный рисунок с христианской символикой на основе традиционных для священнических облачений орнаментов.

Высочайшего качества дышащий состав (тоже немецкий) использован и в силикатной фресковой краске для росписей нижней Андреевской церкви. Зато технология искусственного малахита (точнее, этот материал зовется оселковым мрамором) реализована стопроцентно отечественная: ее, позабытую еще с дореволюционных времен, воссоздали петербургские умельцы. Впрочем, все это лишь оттеняет блистательно исполненные иконописной мастерской «Вифания» композиции из так называемой псевдосмальты (позолоченной и расписанной поверхности, предварительно выложенной специальной пастой). Убранство нижнего храма полностью завершено (Илл.3), в верхнем художники также смонтировали изображения Спаса Вседержителя в главном куполе и четырех евангелистов в парусах. В преддверии великого освящения храма здесь завершается монтаж элементов каменного декора и сборка иконостаса (как и нижний, он будет трехъярусным мраморным).

Купола: игра в полной цветовой гамме

Пространственная компоновка этих архитектурных элементов также не совсем привычна. Архитектор расположил четвертку малых куполов не по главным диагоналям, а по главным осям храма (продольной и поперечной), достигнув таким образом того, что в плане они вместе с центральным куполом формируют горизонтальный крест. Такой вариант, кроме того, позволил разместить в западном малом барабане звонницу.

Но самая интересная особенность куполов – в их наружной отделке. Украшения в виде семейства ромбовидных призм на фоне белой смальты – отнюдь не только декоративные элементы. При их помощи архитектор добился беспрецедентного для храмов Русской Православной Церкви технического решения. Призмы выполнены из так называемого золотого стекла – разновидности светопрозрачного триплекса, который в светлое время суток смотрится как золоченая инкрустация (Илл.4). В темное же время задействуется внутренняя подсветка, причем в разных режимах (в повседневном – с золотистым колером, а в двунадесятые праздники – в тоне, соответствующем символическому цвету богослужения: на Пасху — в красном, на Троицу — в зеленом, на Успение — в синем и т.д.)

Входная группа: прозрачность и открытость

Главный вход организован с паперти под стилобатом через арку под западным малым куполом. Путников здесь встречает Нерукотворный Образ Спасителя, фланкированный иконами обоих небесных патронов храма. Собственным ноу-хау Андрей Оболенский называет подчеркнуто прозрачный дизайн портала с двумя нитками сплошного остекления (Илл.5). По замыслу архитектора, такое исполнение, словно бы оппонируя привычным массивным глухим дверям, демонстрирует открытость Церкви внешнему миру, ее стремление к диалогу и приглашение зайти в храм. А хорошо заметное снаружи теплое мерцание огней в лампадах, хоросах и подсвечниках выступает как своего рода путеводная звезда для заплутавшего в потемках человека.