В конце июля 1914 года — в последние мирные дни перед вступлением России в Первую мировую войну — произошло событие огромного духовного и культурного значения для Тамбовского края и всей Русской Православной Церкви. Сто лет назад Бог, «дивный во святых Своих», через многочисленные случаи чудесного исцеления явил миру нового угодника — святителя Питирима. В Тамбове при большом стечении народа прошли торжества прославления, подготовка к которым длилась два с лишним века.

«И вот наконец настал давно желанный день, день открытия мощей святителя Питирима. Был ясный день. Соборная площадь с самого раннего утра до поздней ночи полна народу… Трогательным для сердца было богослужение. От всего веяло чем-то праздничным, пасхальным, а сердце радостно бьется в ожидании чего-то необычного… Вот уже пропели “Хвалите имя Господне…” По обеим сторонам гроба святителя стоит уже во всех облачениях духовенство. Один из священнослужителей снял уже покрывало с гробницы угодника Божия… Взоры всех направлены на середину собора, где на особом возвышении стоят мощи святителя… Священнослужители подняли на свои рамена гроб со святыми мощами и вышли на площадь собора через западные двери. Начался крестный ход… Соборная площадь полна народом. Заняты даже крыши домов, прилегающих к собору, верхушки деревьев, одним словом всё то, на чем можно поместиться… Многие плачут от искреннего молитвенного умиления. Наконец мощи святителя Питирима снова возвращаются через западные двери в собор. На другой день после средней Литургии мощи святителя переносятся в верхний храм кафедрального собора, где во время пения “Приидите поклонимся…” мощи ставятся на горнее место, где и пребывают до окончания литургии. Наконец окончилась поздняя литургия… К мощам святителя Питирима стали допускать больных, увечных, слепых и калек, и вдруг потоками полились чудесные исцеления от мощей святителя… А вот слепец-мальчик подходит к гробу… прикладывается к мощам святителя, и вдруг мальчик на всю церковь кричит: “Деда, я вижу тебя”»1. Так в 1914 году «Тамбовские епархиальные ведомости» писали о торжествах по случаю прославления святителя.

«Неумолкаемо совершаются панихиды»

Епископ Питирим родился в городе Вязьме в 1645 году. На Тамбовскую кафедру его назначил Патриарх Иоаким в 1685 году — через три года после образования епархии в 1682 году. Скончался святитель в 1698 году и был похоронен в Никольском приделе недостроенного Спасо-Преображенского собора, начало которому он положил в 1694 году. Молитвы на месте погребения епископа Питирима совершались со дня его блаженной кончины. Жители губернии помнили труды святителя по обустройству епархии, созиданию духовно-нравственной жизни, возведению храмов, устроению обителей. О народной любви и почитании святителя Питирима свидетельствует составитель первого его жизнеописания С.П. Преображенский. В 1861 году в «Кратком очерке жизни Преосвященного Питирима, 2-го епископа Тамбовского» он писал: «Со дня смерти святителя и доселе неумолкаемо совершались и совершаются панихиды при гробе его благочестивыми чтителями святой его памяти. Особенно два раза в году бывает значительное стечение народа при гробе святителя: в день Вознесения Господня и в день его кончины, 28 июля. Из разных уездов Тамбовской епархии целыми тысячами стекаются благочестивые богомольцы ко дню Вознесения Господня, начиная со вторника до дня Вознесения включительно, с раннего утра до поздней ночи наполняют собор и служат панихиды по святителю Божию, при гробе его. Еще торжественнее и величественнее бывает собрание в день памяти святителя 28 июля… Несмотря на вместимость собора, особенно за позднею литургией, стечение народа бывает так велико, что верхний и нижний храм, паперти, крыльцо и лестницы с нижнего в верхний этаж набиваются битком, и за всем тем недостает места для богомольцев»2.

В благодарность за исцеление

В конце XVIII — начале XIX века на гробнице в Спасо-Преображенском соборе начали совершаться чудеса исцелений. В 1832 году по благословению епископа Тамбовского и Шацкого Арсения (Москвина) в соборе появилась особая книга под названием «Описание чудес святителя Питирима, второго епископа Тамбовского», куда духовенство записывало чудеса, совершавшиеся у гроба. Несомненно, до Преосвященного Арсения доходили рассказы о почитании святителя благочестивым народом и о случаях его благодатной помощи, поэтому он распорядился фиксировать все чудеса и сведения, указывающие на святость епископа Питирима, что придавало чудесам церковный авторитет и способствовало его широкой известности. Возможно, что поводом для такого решения епископа Арсения стало торжественное прославление святителя Митрофана Воронежского, друга и сподвижника епископа Питирима, состоявшееся в 1832 году. Святитель Митрофан неоднократно указывал на тамбовского архипастыря как на подвижника, усердные молитвы которого слышит Бог. Так, в 1843 году у помещицы Курской губернии Марфы Михайловны Бибиковой после сильного удара отнялись ноги. Она слезно молилась святителю Митрофану Воронежскому, который явился ей в сонном видении и сказал, что она получит исцеление, но не от него, а от угодника Божия Питирима. В июне 1843 года помещица посетила город Тамбов, и после ее усердных молитв на гробнице епископа Питирима болезнь отступила. Исполненная благодарности за исцеление, она «хотела устроить над его гробницею великолепный балдахин, как над угодником Божиим, но преосвященный Николай не дозволил ей. Потом г-жа Бибикова, не оставляя своего усердия, устроила на гробницу высеребренную доску с изображением святителя, в одной руке держащего крест, а в другой Евангелие, и вместе с тем пожертвовала на гробницу бархатное с серебряными кистями покрывало»3.

В первой части книги «Описание чудес…», которая охватывает период с 1832 по 1867 год, собраны сведения о 148 чудесах. Каждый день, а иногда и по несколько раз в день на гробнице епископа служились заказные панихиды. Страждущие получали исцеления от болезней, порой в безнадежных случаях. К святителю Питириму обращались не только жители Тамбовской губернии. По его молитвам получали исцеление жители городов и сел, расположенных за сотни верст от Тамбова. Иногда к святителю обращались и представители других христианских конфессий. Протестант Михаил Ранг, «наслышавшись от многих о чудесных исцелениях»4, происходящих у гроба святителя, обратился к нему с молитвой исцелить тяжело болящего трехлетнего сына, после чего его сын выздоровел.

Часто во время богослужений страдавшие каким-то недугом люди полагали на гробницу святителя платки, брали масло из лампады, висевшей над местом его упокоения, воск от свечи, горевшей во время панихиды. Когда же они помазывали больное место маслом, прикасались к нему кусочком воска, прикладывали платок с гробницы, то получали исцеление. Полежавшие на гробнице платки в течение длительного времени источали благоухание. Иногда большое покрывало с гробницы разрешали доставить больным домой, которые в благодарность изготавливали новые покрывала и жертвовали их в собор. «Описание чудес…» показывает, что люди прибегали к молитвенной помощи святителя Питирима тогда, когда никакие медицинские средства и усилия врачей не помогали. Получившие исцеление сообщали об этом соборным клирикам и тем самым содействовали распространению почитания и прославлению угодника Божия.

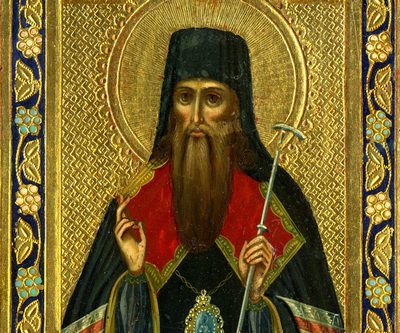

В XIX веке в Тамбовской губернии начали писать портреты святителя Питирима. Их можно было приобрести в Спасо-Преображенском кафед-ральном соборе города Тамбова. В 1857 году монахиня девичьего монастыря Смоленской губернии «отправилась из Тамбова в свой монастырь, позаботившись предварительно отыскать для себя портрет исцелившего ее угодника Божия Питирима»5. Это является свидетельством почитания святителя еще до его причисления к лику святых.

Во второй половине XIX века благодетели наиболее активно стали украшать место упокоения святителя в соборе. В 1876 году на деньги неизвестных жертвователей была изготовлена новая деревянная гробница, покрытая серебряной вызолоченной доской и украшенная разноцветной эмалью и выпуклым изображением епископа Питирима. Один из жизнеописателей святителя, Николай Молчанов, сообщает о важном событии, произошедшем при епископе Тамбовском и Шацком Палладии (Ганкевиче). Он пишет, что «осенью 1882 года, над гробницею святителя Питирима в нижнем соборе поставлен величественный и красивый хрустальный балдахин. Пос-ледний явился, как плод усердия и благоговения к святителю жившей в Тамбове госпожи Панкевич»6. На саму гробницу в это время положили дорогой покров, крест, Евангелие и зашитую в церковную пелену мантию святителя, которую стали часто носить по домам горожан и возлагать на больных. Рядом с гробницей у южной стены собора в особом киоте под стеклом хранили его фелонь. К 1898 году в книге «Описание чудес…» было записано 240 случаев помощи по молитвам святителя.

Репетиция торжеств

К концу XIX века в Спасо-Преображенском кафедральном соборе сложился определенный порядок празднования дня памяти святителя Питирима, как об этом свидетельствуют «Тамбовские епархиальные ведомости». В 1892 году в день его памяти, 28 июля (10 августа по н. ст.), епископом Тамбовским и Шацким Иеронимом (Экземплярским) в соборе была отслужена Литургия, на которой присутствовал тамбовский губернатор барон В.П. Рокасовский. По окончании Литургии «при участии всего городского духовенства, совершена панихида над ракою почившего святителя и потом на соборной площади молебствие… По окончании молебствия, совершен крестный ход на колодезь, по преданию выкопанный святителем Питиримом, для водоосвящения, а затем было благословение и окропление скромной трапезы для бедных, устрояемой в этот день благочестивым усердием почитателей памяти святителя»7.

Особенно торжественно отмечалась память святителя Питирима в 1898 году, когда исполнилось 200 лет со дня его кончины. За год до этого соборное духовенство обратилось к епископу Тамбовскому и Шацкому Александру (Богданову) с прошением ходатайствовать перед Святейшим Синодом о торжественном проведении указанного юбилея. К прошению приложили подробный церемониал празднования 200-летия. Перед юбилеем озаботились составлением подробного жития святителя, для чего предполагалось образовать комиссию. Однако, исследовав вопрос, соборное духовенство пришло к выводу, что понадобится проделать большую работу по сбору всех источников о его жизни, на что уже не оставалось времени. В результате ключарь собора протоиерей Михаил Озеров составил краткое житие, изданное тиражом в 20 тыс. экземпляров. Также «предпринято было ускорить для представления Святейшему Синоду, начатое уже по распоряжению епархиального начальства обследование чудес, совершившихся по благодатной помощи угодника Божия Питирима за самое позднейшее время, каковых чудес и было обследовано 12»8.

18 мая 1898 года последовал указ Святейшего Синода за № 2546, разрешавший совершить молитвенное чествование святителя Питирима. На торжественные богослужения верующие прибыли со всей епархии, так что в соборе не хватило места, и люди молились на Соборной площади. Некоторые «оставались у собора на всю ночь, расположившись здесь на ночное отдохновение или в приготовленном для поминальной трапезы шатре, или просто на голой земле в ограде собора и близ колокольни»9. 1898 год стал своеобразной репетицией торжеств, которые состоялись через 16 лет при канонизации святителя, и именно этот год можно считать началом активной подготовки к прославлению в лике святых епископа Питирима.

«С трепетом ждут тамбовцы»

1 ноября 1911 года в Спасо-Преображенском кафедральном соборе было устроено всенародное моление и заупокойная Литургия по святителю Питириму. Жители города просили архиепископа Тамбовского и Шацкого Кирилла (Смирнова) ходатайствовать перед Святейшим Синодом о причислении святителя Питирима к лику святых Русской Православной Церкви. Ходатайство было поддержано архиепископом Кириллом — ревностным почитателем святителя, городской управой и управами других городов Тамбовской губернии. Современник тех событий писал тогда в епархиальных ведомостях: «С трепетом ждут тамбовцы — когда-то Господь пошлет осуществиться желанию тамбовцев — причисления к лику святых угодника Питирима»10. Можно предположить, что определенную роль в деле прославления святителя сыграл и тот факт, что во время участия в сессии Святейшего Синода 28 февраля 1912 года архиепископ Кирилл был представлен императору Николаю II и лично мог высказать ему намерение о прославлении святителя Питирима11. Святейший Синод удовлетворил ходатайство архиепископа Кирилла и принял решение об организации специальной комиссии для исследования чудес по молитвам к святителю Питириму. Комиссия под председательством архиепископа Кирилла приступила к работе 27 июня 1912 года. В ее состав вошли представители духовенства, полицейские чины, члены городской управы и представители приходов.

Открывая работу комиссии, архиепископ Кирилл отметил, «что от успешного выполнения этой задачи будет зависеть дальнейшее благоприятное течение дела о прославлении святителя Питирима»12. Комиссия исследовала 52 случая исцелений, из них 34 случая выздоровления признаны «полученными через молитвы и заступление угодника и святителя Божия Питирима»13. 14 января 1913 года комиссия завершила работу и представила протоколы заседаний на рассмотрение Святейшего Синода. 13 июня 1913 года последовал доклад Синода императору Николаю II о признании в лике святых «почившего Питирима, епископа Тамбовского», о торжественном прославлении его 28 июля 1914 года, о составлении ему особой службы и о всенародном объявлении об этом событии. Изучив доклад, император написал на нем такую резолюцию: «Согласен. Прочел с чувством истинной радости и умиления. 28 июня 1913 года»14.

18 июля 1913 года последовал указ императора за № 11 257 о том, что «почившего Питирима, епископа Тамбовского, признать в лике святых благодатию Божиею прославленных, оставив всечестные останки его под спудом, на месте их упокоения»15. Святейшим Синодом указ был направлен архиепископу Тамбовскому и Шацкому Кириллу (Смирнову). 25 января 1914 года в «Тамбовских епархиальных ведомостях» опубликовали «Деяние Святейшего Синода», в котором, в частности, говорилось: «Во блаженной памяти почившего Питирима, епископа Тамбовского причислить в лике святых благодатию Божиею прославленных, оставив честные останки его под спудом на месте упокоения»16. Святейший Синод установил дату торжественного прославления — 28 июля 1914 года по ст. ст. (10 августа по н. ст.). Спустя четыре месяца после этого, 12 мая 1914 года, на имя архиепископа Кирилла поступил указ императора из Святейшего Синода «о разрешении при предстоящем прославлении святителя Питирима Тамбовского чудотворца, изнести из земли честные его останки и положить их в особый гроб и раку, для благоговейного поклонения верующих»17.

Получив из Святейшего Синода указ императора, архиепископ Кирилл через «Тамбовские епархиальные ведомости» обратился с призывом к пастве включиться в подготовку предстоящих торжеств. Начался сбор средств, в котором приняли участие все сословия. В короткий срок было собрано свыше 16 тыс. рублей. Активное участие во всех вопросах, связанных с прославлением святителя, приняла Александра Николаевна Нарышкина, ставшая ближайшей помощницей архиепископа Кирилла в деле подготовки к торжествам. Она лично пожертвовала свыше 10 тыс. рублей. Щедрые пожертвования поступили и от членов императорской фамилии. Ко дню прославления составили два акафиста святителю Питириму. Автором одного из них являлся протоиерей Василий Петрович Тигров, другой написал тамбовский поэт Иван Андреевич Аносов. Комиссия по подготовке торжеств одобрила акафист, составленный протоиереем Василием Тигровым, который и в настоящее время используется за общественными богослужениями в храмах и в келейных молитвах. Следует отметить, что написанный И.А. Аносовым акафист комиссия по каким-то причинам не приняла, однако в 1916 году он был опубликован в «Богословском вестнике»18. Известно, что этот акафист высоко оценили ректор Московской духовной академии архимандрит Феодор (Поздеевский) и редактор «Богословского вестника» священник Павел Флоренский.

Всё по чину

Программа торжеств предполагала, что из всех уездных городов губернии в Тамбов направятся крестные ходы. 21 июня 1914 года порядок их проведения был утвержден архиепископом Кириллом и опубликован в «Тамбовских епархиальных ведомостях»19. Однако в связи с войной и начавшейся 20 июля мобилизацией почти все крестные ходы пришлось отменить, и 9 августа 1914 года разрешили провести только один из них — из села Станичная Слобода Борисоглебского уезда Тамбовской губернии20.

29 июня 1914 года император утвердил одобренный Святейшим Синодом «Чин церковных торжеств по случаю прославления Тамбовского святителя Питирима 25–29 июля 1914 года» с предоставлением «имеющему совершать торжественное прославление святителя» первенствующему члену Святейшего Синода митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Владимиру (Богоявленскому) «права делать в сем чине изменения»21.

Основным местом проведения торжеств был избран Спасо-Преображенский кафедральный собор города Тамбова. В ходе подготовки к прославлению здание претерпело значительную реконструкцию и сильно преобразилось. Со стороны западного входа по всей ширине собора выполнили пристройку, в которой разместили лестничные марши. Внутри обновили художественные росписи, а пристройку расписали сюжетами из жизни святителя Питирима. Площадь приобрела праздничный вид. На ее северо-восточной стороне соорудили временный открытый деревянный шатровый храм, где совершались богослужения для многочисленных паломников, которым не хватило места в соборе. На пожертвования А.Н. Нарышкиной для всего духовенства, участвовавшего в торжественных богослужениях, пошили новые праздничные облачения. Ко времени прославления издали план города Тамбова с обозначением платных квартир, зданий и помещений бесплатного размещения паломников, медицинских пунктов, больниц и др.22

Архиепископ Кирилл предложил организовать большой мужской хор, состоящий из духовенства епархии, который должен был исполнить песнопения всенощного бдения, Литургии, панихиды и парастаса знаменным распевом. Это предложение многими было встречено скептически и вызвало недоверие у специалистов, поскольку практика исполнения за богослужениями песнопений знаменного распева к тому времени практически полностью была вытеснена партесным пением. Исполнить благословение архиепископа Кирилла взялся регент Михаил Степанович Пок-ровский, специально к торжествам составивший партитуры и создавший хор из 160 священников, диаконов и псаломщиков. Своим замечательным пением этот большой хор украсил праздничные богослу-жения23.

На торжества в Тамбов прибыли несколько архипастырей, уроженцев Тамбовской губернии: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Богоявленский); епископ Черниговский и Нежинский Василий (Богоявленский); епископ Уральский Тихон (Оболенский), викарий Самарской епархии; епископ Михайловский Амвросий (Смирнов), викарий Пензенской епархии; епископ Гомельский Варлаам (Ряшенцев), викарий Могилевской епархии. Кроме того, в них участвовали и настоятели монастырей Тамбовской епархии: настоятель Саровской пустыни игумен Иерофей, настоятель Вышенского монастыря архимандрит Ипатий, настоятель Трегуляевского Иоанно-Предтеченского монастыря архимандрит Иринарх и другие. В богослужениях принимали участие все настоятели храмов Тамбова, много архимандритов, игуменов, иеромонахов, протоиереев и священников из других епархий, причем некоторые из них прибыли с хоругвеносцами, одетыми в темно-синие кафтаны с золотыми галунами, принеся в дар собору ценные хоругви. Всего в торжествах прославления приняло участие несколько десятков тысяч человек.

На горнем месте,

лицом к престолу

Перед самыми торжествами на гробнице святителя Питирима ежедневно совершались всенощные бдения, Литургии и панихиды при участии множества народа. Торжества начались 27 июля 1914 года (по старому стилю) совершением заупокойной всенощной, за которой были помянуты родители святителя Питирима, его сестра Екатерина — игумения Вознесенского женского монастыря города Тамбова, Патриарх Иоаким, а также последний раз был помянут об упокоении епископ Питирим.

Всенощные бдения и Литургии совершали: в нижнем Благовещенском храме Спасо-Преображенского собора у гробницы святителя — архиепископ Тамбовский и Шацкий Кирилл (Смирнов); в верхнем Спасо-Преображенском соборе — епископ Гомельский Варлаам (Ряшенцев); на площади перед Спасо-Преображенским собором во временном открытом шатровом храме — епископ Козловский Зиновий (Дроздов), викарий Тамбовской епархии. На всех богослужениях молилось большое количество духовенства и тысячи паломников, прибывших из городов и весей Тамбовской и соседних губерний.

После Литургии в нижнем Благовещенском храме Спасо-Преображенского собора архиепископом Кириллом был совершен торжественный крестный ход к колодцу святителя Питирима на берегу реки Цны, где при большом стечении богомольцев он освятил воздвигнутую к торжествам кованую часовню. После возглашения уставных многолетий крестный ход под колокольный звон возвратился в собор по набережной реки Цны и по Питиримовской улице24, которая получила свое название в честь святителя Питирима согласно решению Тамбовской городской -думы.

Вот как писал о торжествах в своих воспоминаниях один из свидетелей тех событий протодиакон Василий Малин, служивший после 1944 года в Покровском соборе города Тамбова: «К 6 часам вечера в собор прибыли митрополит Санкт-Петербургский Владимир (Богоявленский), архиепископ Тамбовский Кирилл (Смирнов), епископы, которых встречали “со славой”. Гроб с мощами святителя Питирима был установлен перед архиерейской кафедрой. Началось всенощное бдение. Торжественно пел замечательный хор по старинным нотам времен святителя Питирима. Литию совершил архиепископ Кирилл со многими священнослужителями. Наконец наступили торжественные минуты полиелея. К мощам святителя Питирима вышли из алтаря митрополит Владимир, архиепископ Кирилл и другие архиереи со множеством архимандритов, игуменов, протоиереев и священников. Раздалось мощное пение древним распевом “Хвалите имя Господне”, шесть архимандритов сняли крышку с гроба, которая была отнесена в алтарь. Митрополит совершил троекратное каждение вокруг святых мощей, пос-ле чего святые мощи были подняты архимандритами и протоиереями и изнесены из храма наружу, где поставлены на специально приготовленные носилки. Начался крестный ход вокруг храма. Духовенство, хор и верующие впервые запели: “Величаем тя, святителю отче наш Питириме”. Пение было подхвачено голосами многочисленных молящихся и паломников, стоящих вне собора. По звону соборного колокола начался звон во всех приходских и монастырских церквах города, в том числе “тысячных” колоколов Казанского мужского монастыря (1096 пудов) и Христо-Рождественского кафед-рального собора (1200 пудов). В 3 часа ночи началась литургия для причастников в Смоленском приделе Преображенского собора. В 6 часов утра — вторая литургия, которую совершили епископ Козловский Зиновий и епископ Михай-ловский -Амвросий. По окончании литургии гроб с мощами святителя Питирима был поднят в верхний храм и поставлен перед архиерейской кафедрой. К 10 часам в собор прибыли митрополит Владимир, архиепископ Кирилл и епископы Василий, Тихон и Варлаам. Они прошли в мантиях к мощам святителя Питирима, совершили поклонение и целование. Затем началась литургия. Она совершалась особенно торжественно, с большим подъемом и сопровождалась замечательным пением хора… Во время малого входа с Евангелием гроб с мощами святителя священнослужителями торжественно был внесен в алтарь царскими вратами и поставлен на горнем месте, лицом к святому престолу. У гроба встали четыре диакона с рипидами так, как бы святитель Питирим сам возглавлял служение литургии. По окончании литургии был совершен молебен святителю Питириму, и по прочтении Евангелия гроб с мощами святителя, поставленный на носилки, в преднесении святых, Тамбовской и Девпетерувской икон Божией Матери, осеняемых рипидами, обнесен вокруг храма под звон колоколов всех церквей города Тамбова. По окончании крестного хода гроб святителя Питирима был внесен в нижний храм и поставлен у южной стены, на месте погребения святителя»25.

Воспоминания протодиакона Василия Малина были написаны в 1984 году, спустя 70 лет после прославления святителя. Их детальность свидетельствует о том, насколько ярким было это событие.

Завершились торжества прославления святителя Питирима посещением Тамбова царской семьей. Состоялось оно 7 декабря 1914 года. Уже шла война, император Николай II возвращался с Кавказа, императрица Александра Феодоровна вместе с дочерьми Ольгой и Татьяной выехали ему навстречу. В Тамбове члены императорской фамилии побывали в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, приложились к мощам святителя, посетили Питиримовский колодец за собором, где «испили воды, почерпнутой из колодца в присутствии Их Величеств священником В.Кудряшовым, особо приготовленным серебряным ведром»26.

Вскоре после торжеств над честными мощами святителя Питирима в Спасо-Преображенском кафедральном соборе соорудили мраморную сень с золотым навершием, по углам которой изображены ангелы со скрещенными рипидами. Сень установили у первой к иконостасу колонны, отделявшей центральный неф от южного Никольского придела. Святые мощи поместили под сенью, и отныне все могли поклониться новому святому Церкви Русской.

Прославление в лике святых святителя Питирима в 1914 году стало настоящим торжеством Православия, событием огромного духовного и культурного значения для Тамбовского края и Русской Православной Церкви. И в настоящее время святитель Пити-рим совершает чудеса. Его благодатную помощь получают множество тамбовчан и паломников из разных уголков России и зарубежья, которые притекают в Спасо-Преображенский кафедральный собор города Тамбова и молятся у его цельбоносных мощей.

Примечания:

1 ТЕВ. 1914. № 33. С. 910–917.

2 ТЕВ. 1861. № 27. С. 5–6.

3 Самбикин Д., свящ. Святитель Питирим, второй епископ Тамбовский. Воронеж, 1872. С. 26.

4 ТОКМ. Описание чудес святителя Питирима, второго епископа Тамбовского. Ркп. Л. 143–147.

5 Там же. Л. 202–204.

6 Жизнеописание святителя Питирима, епископа Тамбовского / Сост. Н. М-в. Тамбов, 1914. С. 126.

7 ТЕВ. 1892. № 17. С. 724–725.

8 ТЕВ. 1898. № 32. С. 835.

9 Там же. С. 837.

10 ТЕВ. 1911. № 45. С. 1145.

11 ТЕВ. 1912. № 10. С. 170.

12 Протоколы Особой комиссии по исследованию случаев чудотворений, совершившихся по молитвенному пред Богом предстательству святителя Питирима. Тамбов, 1913. С. 2.

13 Там же. С. 219.

14 ТЕВ. 1914. № 5. С. 130.

15 ТЕВ. 1913. № 30. С. 824.

16 ТЕВ. 1914. № 5. С. 130.

17 Там же. № 20. С. 630.

18 Вопросы философии. М., 1995. № 11–12.

19 ТЕВ. 1914. № 25. С. 800.

20 Там же. № 33. С. 1029–1030.

21 Там же. № 27. С. 864.

22 Справочник-путеводитель по городу Тамбову в дни торжеств по прославлению и открытию мощей святителя Питирима. Тамбов, 1914.

23 ТЕВ. 1914. № 28. С. 786.

24 Ныне улица Степана Разина.

25 Тамбовский церковно-исторический сборник. Тамбов, 2000. № 5. С. 24–31.

26 ТЕВ. 1914. № 49. С. 1467.

Справка. Святитель Питирим родился в 1645 г.

в г. Вязьме Смоленской епархии. При крещении наречен в честь преподобного Прокопия Декаполита. О родителях святителя ничего не известно.

С детских лет Прокопий и его сестра, в будущем монахиня Екатерина, стремились всецело посвятить себя Богу и готовились к иноческой жизни. Отрок Прокопий успешно проходил учение, посещал церковные службы. Имея хороший голос, он участвовал в клиросном пении и чтении, считался лучшим чтецом в Вязьме. Особенно любил посещать Вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь, в котором сохранялся строгий Устав; старцы же монастыря славились своей истинно подвижнической жизнью. Беседы с ними, монастырские богослужения окончательно определили желание Прокопия принять иночество. По окончании учения он стал послушником Иоанно-Предтеченского монастыря. Строгое постничество, точное исполнение послушаний, высокие духовные качества быстро стяжали Прокопию признание братии. В 21 год, в 1665 г., Прокопий был пострижен в монашество с именем Питирим в честь великого подвижника преподобного Питирима, ученика преподобного Антония Великого, его преемника и второго игумена знаменитой Фиваиды. В 32 года, то есть в 1677 г., инок Питирим был поставлен игуменом Вяземского монастыря, получив редкий в то время сан архимандрита.

В 1682 г., 21 мая, в день празднования Владимирской иконы Божией Матери и святых Константина и Елены, по местному обычаю совершался крестный ход из Вяземского собора в Иоанно-Предтеченский монастырь. Архимандрит Питирим заметил в крестном ходе икону преподобного Аркадия Вяземского, новоторжского чудотворца. Известно, что в юности святой внешним юродством прикрывал свои действительные и очень высокие добродетели. Образ же, как решил Питирим, был написан странно и даже соблазнительно: неумелый иконописец изобразил лишь внешнее юродство Аркадия, придавая святому безумный вид. Архимандрит Питирим проявил духовную твердость и ревность о достойном почитании святых угодников Божиих и изъял икону. Поступок его вызвал ропот и недовольство участников крестного хода, в Вязьме началось брожение. На следующий год, когда недовольные успели возбудить значительное число людей против архимандрита, толпа окружила его, требуя возвращения иконы. Ему едва удалось спастись.

Дело об иконе преподобного Аркадия стало известно Патриарху Иоакиму, который также признал ее «недоброписаной». Действия архимандрита были одобрены. Патриарх вызвал его в Москву. 1 сентября 1684 г. святитель был избран на Тамбовскую епископскую кафедру, а 15 февраля 1685 г. рукоположен во епископа.

В епархии святитель занялся обращением к Православию язычников посредством личных бесед, встреч, поучений, проповедей.

Уже через год после своего приезда в эти края владыка строит храм во имя святого Иоанна Предтечи. В 1690 г. святитель основал женский Вознесенский монастырь, игуменией которого стала его родная сестра монахиня Екатерина. Он обновил и многие старые обители. При его содействии был построен величественный каменный храм Пресвятой Троицы в мужском монастыре в Козлове. Святитель-подвижник активно участвовал в постройке в Тамбове Преображенского каменного кафедрального собора. Он был и архитектором, и рабочим: носил кирпичи, подвозил глину, занимался любой строительной работой. Когда выстроен был первый этаж храма, святитель указал в нем место для своего погребения. Под влиянием трудов и подвигов святителя Питирима духовная жизнь в Тамбовской епархии неузнаваемо преобразилась. В 1695 г., после десятилетнего управления епархией, святитель тяжко заболел. 28 июля 1698 г. в возрасте 53 лет, на праздник Смоленской иконы Божией Матери, архипастырь отошел ко Господу.

Справка об авторе

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий (Васнев), родился 26 января 1961 г. в р.п. Пичаево Тамбовской обл. в семье священника. После школы и службы в армии окончил в 1984 г. Московскую духовную семинарию и поступил в Московскую духовную академию. В 1985 г. направлен в Чехословакию на православный богословский факультет университета в Прешове, где получил высшее богословское образование. В 1987 г. пострижен в монашество с наречением имени Феодосий, рукоположен в иеродиакона. В 1992 г. Святейшим Патриархом Алексием II к празднику Святой Пасхи удостоен сана игумена. В 1993 г. назначен начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме. 21 апреля 2002 г. в Москве возведен в сан епископа Ветлужского. 2002 г. назначен управляющим Тамбовской епархией. В 2012 г. назначен главой Тамбовской митрополии. 3 января 2013 г. на малом входе Божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита. Автор множества научных статей и публикаций, имеет церковные и светские награды.