Во второй половине 2013 года в Москве прошел международный конкурс «Современное архитектурное решение образа православного храма». В нем приняли участие 112 проектов. По единодушному мнению жюри, конкурс так и не дал однозначного ответа, как должен выглядеть современный храм. Однако он отразил состояние современной храмовой архитектуры, выявил направления творческого поиска, наметил перспективы отечественного храмостроительства. О конкурсе рассказывают его организаторы и участники.

В последние два десятилетия в России полным ходом ведется проектирование и строительство храмов. Начало этому новому для современных российских архитекторов делу было положено проведенным в 1989–1990 годах конкурсом «Храм 1000-летия Крещения Руси». Уже тогда перед архитекторами возник вопрос: как отразить в архитектуре храма его принадлежность нашей эпохе. Многим это казалось необходимым, поскольку храмы всегда строились в определенном стиле, соответствующем времени их возникновения. Однако результаты того конкурса показали, что все предложения по созданию храма в духе архитектуры «современного движения» оказались неудачны. После конкурса архитектурная практика пошла по пути освоения и использования исторического опыта отечественного храмостроительства. Ранее мне уже приходилось писать, что это было вполне закономерно1.

Интересно, что ретроспективное в своей основе храмовое строительство всё же несло на себе отпечаток своей эпохи. Влияние времени проявлялось в привнесении мотивов новейшей архитектуры, в частности в характерной для нее механистичности форм. Оно же могло сказываться и в сухом, неосмысленном использовании уже чуждых современному мастеру исторических мотивов. И то, и другое стало вызывать неудовлетворенность как у некоторых прихожан, так и у части профессионального сообщества. Заметная часть архитектурного цеха по-прежнему считала необходимым преодолеть «косность» ретроспективизма в культовом зодчестве.

Разнообразие подходов к проблеме храмостроительства сказалось в проведенном осенью минувшего года Союзом архитекторов России и Союзом благотворительных организаций России открытом конкурсе на тему «Современное архитектурное решение образа православного храма». По убеждению организаторов, сформулированному в объявлении о конкурсе, «архитекторы чаще всего занимаются стилизацией образцов прошлого без попыток осмысления современного облика православного храма в русле традиций русского храмостроительства, без учета современных эстетических, технических, инженерных и прочих условий».

На конкурс было представлено свыше 100 работ. Среди проектов ретроспективной направленности немало работ, нацеленных на модернизацию архитектурного облика православного храма. Конкурсные проекты отразили весь спектр существующих подходов к заявленной проблеме, и это оказалось поучительным.

Выявилась заметная слабость большинства модернистских проектов, которая состоит в чисто формальном подходе к поставленной проблеме: зодчие ищут новые средства архитектурного языка в отрыве от того содержания, которое призван передавать образ храма. В этом смысле весьма показателен, например, представленный на конкурс проект храма преподобного Амвросия Оптинского в Самаре (Ю.Г., И.Ю., О.А. Алоновы). Храм в виде уступчато вздымающихся одно над другим параболических покрытий изображен на фоне известной церкви в Спас-Вежи (1628), где подобным образом вздымались высокие двускатные кровли храма. Мысль ясна: старый композиционный прием авторы предлагают повторить в новом рисунке. Вроде бы отчасти повторяется и содержательная идея ступенчатого восхождения к главе с крестом. Но, думается, упущено главное. Храм — это образ неба на земле, и задача архитектора — это передать.

В Средневековье, а отчасти и в Новое время, причем в каждую эпоху по-своему, зодчие старались воплотить тему «неба», показать, что храм пропитан живым благодатным дыханием. Это могло сказываться в как бы лепной, живой фактуре псковских храмов, в «вырастающих» из массы стены рельефах романских и наших владимиро-суздальских церквей. Часто стены оживотворялись как бы проступающими изнутри фресками. В разных формах появлялась тема органичности сооружения. Об этом важно сказать, поскольку распространенный сегодня техницизм, в частности упомянутая выше математическая фигура параболы, не может быть наделен органичностью. Техницизм механистичен и потому мертв.

Механистичность может проявляться в проектах самой разной направленности. Среди отмеченных жюри — проект одноглавого храма с восьмискатным покрытием, какие делали в Новгороде в ХIV–ХV веках. Форма в основе своей историческая, но фасады этого храма почему-то расчерчены в диагональную клеточку, причем ближе к вершине клетки очень крупные, а книзу делаются всё мельче. Понять содержательный смысл такого декора трудно, скорее всего, это чисто формальный прием, задача которого заполнить фасад рисунком, отличающимся от традиционного.

Механистичным может быть и использование вполне традиционного рисунка, наличников, кокошников и т.п., если выбранная форма повторяется монотонно, без должного осмысления ее роли в построении храма в целом. В конкурсных проектах было несколько таких примеров, что привело нас еще к одной важной мысли: в образе храма должно быть не только живое, органическое начало — образ храма как дома Божиего должен быть, насколько возможно, гармоничным2. Должно читаться, как соотносятся главное и второстепенное, в структуре форм необходима иерархия, о которой много писали богословы. Среди работ, ориентированных на исторические образцы, присутствовали такие, в которых стремление максимально украсить храм затмевало мысль о необходимости ясного соподчинения всех составляющих архитектурного образа. Если, например, дробная многоцветная раскраска покрывает большую часть объема храма, так что в этой пестроте теряются даже пятна оконных проемов, о гармонии говорить трудно (проект бригады Л.С. Соколова). Конечно, вопросы гармонии подчас трудно «поверить алгеброй», бывает нелегко аргументированно показать уместность или неуместность предлагаемого решения. Здесь, видимо, могло бы помочь обсуждение в кругу квалифицированных специалистов.

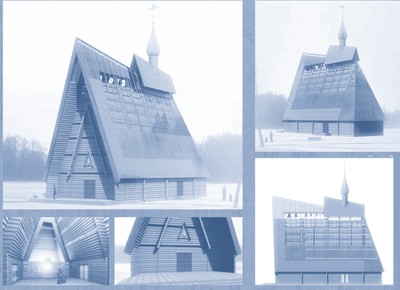

Очертив две главные, на мой взгляд, слабости нашей практики, выявленные конкурсом в области формирования образа храма, надо сказать и о его положительных результатах. Прежде всего следует отметить присутствие среди проектов нескольких хорошо прорисованных храмов традиционного архитектурного облика. Близок к традиционным, но отличается очень лаконичным решением отмеченный жюри деревянный храм под двускатной кровлей, представленный А.С. Литовским. Нужно, правда, признать, что в этом случае задача несколько облегчалась тем, что это храм деревянный. Господствующая в здании фактура сруба придает ему достаточную пластичность и необходимую живость формы.

Подобная задача создания живой, пластичной формы основного объема храма успешно решена и в проекте И.Б. Людоговского благодаря мягкой криволинейности массивных стен и их некоторому наклону. Корпус храма напоминает формы псковских храмов, только с иной, более плавного очертания кровлей. Несколько выпадает из образа купол, барабан которого неожиданно представляет собой легкий, обильно остекленный каркас. Этот храм интересен предложенным решением его взаимосвязи с окружающей многоэтажной застройкой. Невысокий храм поставлен на искусственном холме, внутри которого размещены необходимые подсобные помещения. Этот холм в сочетании с белыми глухими церковными стенами с редкими щелевидными оконными проемами придает храму значительность. Белый массив стен с их живописной конфигурацией контрастно выделяется в окружении рядовых многоэтажных зданий.

Ряд других проектов тоже как-то решал проблему взаимосвязи с новой застройкой. Как правило, решения получались более удачными при лаконичном облике храма и менее успешными, если автор позволял себе дробность форм. В отдельных случаях предлагалось обстраивать храм дополнительными помещениями, облик которых можно было сблизить с архитектурой светского окружения, так что только возвышающийся над этой обстройкой купол свидетельствовал бы о церковном назначении постройки. Но, судя по представленным предложениям, более успешны контрастные решения, четко выделяющие храмовое назначение здания.

Следует заметить, что в большинстве представленных проектов мало внимания уделяется интерьеру храма. Внутренний вид часто был представлен в мелком масштабе, схематично. Хотя есть и исключения. Из проектов, отмеченных жюри, крупномасштабные перспективы интерьера представлены в работах Е.Устиновича, А.В. Шошина. У обоих внутреннее пространство охвачено традиционно массивными стенами. У Шошина своеобразно решен венчающий интерьер свод, у Устиновича необычен легкий остекленный барабан, но, судя по рисунку, при взгляде снизу обилие стекла скрадывается, выделяется только хорошо освещенный образ Спаса в куполе. Интересное решение внутреннего вида храма можно наблюдать в проекте С.Я. Кузнецова, отмеченном грамотой. Купол, охватывающий всё пространство интерьера, двухъярусные аркады, хоры — всё это адресует к образцам ранневизантийской архитектуры, только интерпретированной в очень лаконичном, даже суровом духе.

Однако даже в указанных проектах, внимательно рассматривавших внутреннее пространство храма, в силу, видимо, краткосрочности конкурса интерьеры представлены несколько схематично. И здесь нельзя не вспомнить слова крупнейшего предреволюционного мастера храмостроительства А.В. Щусева, призывавшего искать формы, «в которых бы выражалась так искренне и так красиво, как в старину, идея места общения людей с Богом»3. «Искреннее выражение места общения с Богом» предполагает, видимо, некую интимность, мягкость решения такого «места», церковного интерьера, что требует особого внимания архитектора.

В проектах, авторы которых были более заняты активным поиском новаций, схематичность интерьеров нередко сочеталась с попытками внести внутрь храма некие технические новшества, назначение которых мало понятно. Так, в упоминавшемся выше проекте Людоговского, в целом хорошо продуманном и произведшем благоприятное впечатление, в интерьере купол зачем-то продублирован расположенной ниже его каркасной структурой, названной автором «сенью».

В большинстве проектов полностью или почти полностью отсутствует стенопись и отдается предпочтение низким иконостасам. Это, конечно, во многом объясняется уже отмеченной ограниченностью времени, отведенного для проекта. Но заметно и стремление решить проблему чисто архитектурными средствами, сознательно абстрагируясь от возможностей синтеза церковных искусств. А ведь живописи в православном храме принадлежит важное место. Это особо отмечал, например, праведный Иоанн Кронштадтский. Он писал: «Храм — земное небо, место теснейшего соединения с Божеством, училище небесное. Вы входите как бы в особенный какой-то мир, непохожий на видимый: вы видите святые иконы лиц, прославившихся дивной жизнью, видите лики святых ангелов»4.

На мой взгляд, состоявшийся конкурс объективно отразил состояние православного храмостроительства. Он не дал ответов на вопрос, каким быть храму. Однако благодаря конкурсу выявились достоинства и недостатки распространенных архитектурных решений, обнаружились подводные камни на путях творческого поиска, которыми отмечен современный этап храмостроительства. Во многих случаях бросались в глаза недостаточная погруженность авторов в сакральную проблематику церковного зодчества, увлечение чисто внешней, формальной стороной дела. Чтобы преодолеть обозначенные проблемы, нужен активный диалог всех профессионально подготовленных, заинтересованных лиц: духовенства, архитекторов, художников, историков архитектуры и искусства. Сейчас подобный диалог развивается в рамках специализированных конференций, выставок и круглых столов, в социальных сетях. Однако необходимо вести его и на ином уровне. Важен обмен мнениями в прессе, в частности на страницах журнала «Храмоздатель». И, возможно, эта небольшая заметка также внесет свою лепту в обсуждение поднятого конкурсом вопроса.

Конкурсные проекты, номинированные жюри на премию:

1. М90052

Ежи Устинович —

руководитель авторского коллектива,

Марфа Устинович, Ежи Новосельский,

Григорий Романович, Камил Бзура,

Томаш Рубин;

2. В15037

Шипков Владимир;

3. Г70821

Макаров Даниил;

4. К70300

Лебедев Андрей, Лебедева Ольга;

5. А00988

Афуксениди Федор —

руководитель авторского коллектива,

Харченко Андрей, Уласевич Вячеслав,

Картаси Афанасий, Воронова Елена;

6. С21691

Соколов Дмитрий —

руководитель авторского коллектива,

Соколова Ирина, Космодемьянская Елена, Ананичей Антон, Шумилова Дарья;

7. R19179

Рогожников Александр;

8. А23675

Антон Сергеевич;

9. А23107

Шошин Анатолий, Соколова Татьяна,

Требунских Андрей;

10. А35712

Родионова Дарья, Абрамов Владимир.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 См., напр.:, Щенков А.С. О традиционной форме в современном храмостроении // Христианское зодчество. Новые материалы и исследования. М., 2004. С. 861–867.

2 Современное искусство, и архитектура в частности, часто стремится акцентировать дисгармоничность реального мира. Но в образе храма, призванного передать тему «неба», это явно неуместно.

3 Щусев А.В. Мысли о свободе творчества в религиозной архитектуре // Зодчий. 1905. С. 132.

4 Сергиев И., прот. Отдельные мысли о Церкви или обществе верующих // Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. СПб., 1894. Т. 6. С. 47, 41.

СПРАВКА: Алексей Серафимович Щенков. Окончил Московский архитектурный институт в 1964 году. Доктор архитектуры (1995), профессор (2000), член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук (2006), лауреат Государственной премии РФ (1999). Заведующий кафедрой реконструкции и реставрации в архитектуре Московского архитектурного института (Государственной академии), главный научный сотрудник НИИ теории архитектуры и градостроительства, профессор кафедры ИТХИ ФЦХ ПСТГУ. Сфера научных интересов — изучение и сохранение историко-архитектурного наследия. Еще одно направление работы — изучение проблем отечественного православного храмостроения. Член экспертного совета конкурса.