Личность святого благоверного князя Андрея Юрьевича Боголюбского, жившего в XII столетии, как это ни удивительно, и сегодня продолжает вызывать споры, причем не только среди историков, но и среди политиков. Особенно усердствуют по этой части ревнители вульгарного политического украинства, которые безграмотно экстраполируют на события почти девятисотлетней давности реалии современных российско-украинских отношений и пытаются представить действия князя Андрея как якобы первый эпизод агрессии «москалей» против Украины. К сожалению, уровень исторической безграмотности многих наших современников таков, что подобные бредни, на которые гимназист начала ХХ века не обратил бы никакого внимания, сегодня приходится специально опровергать. В то же время споры вокруг фигуры Андрея Боголюбского, не утихающие и сегодня, спустя 850 лет после его кончины, красноречивее всего свидетельствуют и о масштабе личности Владимиро-Суздальского князя, и о его выдающейся роли в развитии русской государственности, и о его непреходящем значении для Русского Православия. PDF-версия.

3 июля 2024 г. 13:00

В этом году православный мир отмечает трехсотлетие выдающегося богослова и просветителя XVIII века, самоотверженного архипастыря, наставника монашества, благотворителя и попечителя о нуждающихся, молитвенным подвигом и неустанным трудом стяжавшего духовное совершенство, святителя Тихона Задонского. Рано познавший нищету и тяжесть физического труда, он сумел развить заложенные в нем Богом дары и стать примером любви и милосердия для многих поколений архипастырей и духовенства. Об актуальности его учения в наши дни, о том, что значило его слово для христиан XVIII века, и о связях святителя Тихона Задонского с христианским богословием разных исторических эпох нашему журналу рассказал доктор богословия, помощник благочинного Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря иеромонах Гавриил (Мельников). PDF-версия.

24 июня 2024 г. 19:00

Поиск и изучение сведений о приснопамятном архиепископе Брянском и Севском Данииле (Троицком; 1887–1934) были начаты в 2002 году по благословению епископа Феофилакта (Моисеева). Старший брат архиепископа Даниила — священномученик Иларион, архиепископ Верейский; младший — священник Алексий, убиенный в 1937 году за Христа на Бутовском полигоне. Их братская любовь утверждалась на единении духовных устремлений и жертвенном служении Богу и Его Святой Церкви, на исполненной делом решимости пострадать за Христа. Архиепископ Даниил непримиримо боролся с обновленчеством, противостоял «григорианскому» расколу. Проповеди его производили неизгладимое впечатление. Учил, что для пастыря важно уметь воспринять истину не умом только, но, главное, сердцем и передать это горение духа пасомым. Даже краткое общение с архипастырем люди запоминали на всю жизнь. Он участвовал в хиротонии священноисповедника Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. Его почитал как своего духовника Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен. Архиепископ Даниил усердно совершал служение на Елецкой, Болховской, Рославльской, Орловской и Брянской кафедрах. Венцом его богоугодной жизни стали блаженная кончина и почитание народом Божиим. PDF-версия.

31 мая 2024 г. 11:00

В судьбе Сергея Иосифовича Фуделя нашла отражение эпоха гонений на Церковь. Одиннадцать лет он провел в ссылках, первый срок получил в 22 года за то, что в его квартире нашли 35 экземпляров послания митрополита Ярославского Агафангела (Преображенского) к архипастырям и всем чадам Русской Православной Церкви, призывавшего не подчиняться обновленцам. Во время Великой Отечественной войны был призван в армию и служил в железнодорожных войсках, а после войны опять был арестован. Первый дом, который он построил для своей семьи накануне войны, сгорел… Неустроенность, безденежье, переезды с женой и детьми, отсутствие постоянного места работы и источника дохода... И в то же время Сергей Иосифович не был сломлен. Он смог сохранить библиотеку с творениями святых отцов. Писал, понимая, что, возможно, его труд никогда не будет опубликован. Его мысли и суждения расходились в рукописном виде, распространялись среди верующих, переписывались, перепечатывались на машинке…Разговор о творческом наследии С. И. Фуделя с читателями «Журнала Московской Патриархии» ведет сегодня старший преподаватель МГУ, преподаватель Института дистанционного образования ПСТГУ, кандидат филологических наук, магистр теологии Даниил Дмитриевич Черепанов. PDF-версия.

16 января 2024 г. 14:30

В минувшем 2023 году исполнилось 15 лет со дня установления празднования в честь Собора новомучеников и исповедников Казахстанских. Более двух сотен человек были канонизированы. Тех, кто пострадали за веру в годы богоборчества на Казахстанской земле и не прославлены, значительно больше. Патриарх Алексий II, посетив в 1995 году Казахстан, назвал этот многострадальный край «антиминсом, распростертым под открытым небом». В древних тюркских степях, где в прошлом не было ни одного явленного святого, благодаря страданиям многих архиереев, священников, монахов и мирян родилась Церковь мучеников и исповедников Казахстанских, которая именуется в посвященной им службе «Пустынной невестой Агнца Божия». PDF-версия.

11 января 2024 г. 13:00

В 2025 году Русская Православная Церковь будет отмечать 100-летие блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. Его первосвятительское служение пришлось на самое начало кровавых гонений, воздвигнутых безбожной властью на Церковь. Враги Христовы всеми силами стремились засекретить или уничтожить документальные свидетельства как своих беззаконий, так и мужества защитников веры. Кому же было суждено противостоять этому? История знает самоотверженных тружеников, которые втайне, настойчиво и непреклонно совершали свой подвиг служения правде, не дожидаясь понуждения и не имея гарантий, что их усилия не пропадут. Таким был Михаил Ефимович Губонин, собравший огромный корпус документальных материалов, касающихся эпохи святителя Тихона. Его первый архив был изъят органами госбезопасности, но он не убоялся и смело продолжил работу, заложившую документальную основу для современных исследований по истории Русской Православной Церкви. О человеке, дело которого устояло (см. 1 Кор. 3, 14), рассказывает ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев, имевший духовную радость общения с М. Е. Губониным. PDF-версия.

21 ноября 2023 г. 14:00

|

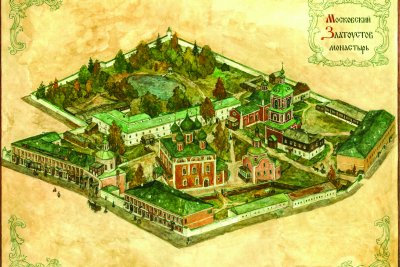

Златоустовская обитель: вехи истории и будущее

ПРИХОД ВОССОЗДАЕТ ЛЕГЕНДАРНЫЙ МОНАСТЫРЬ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

Существовавшая более пяти веков и закрытая большевиками столетие назад славная и почитаемая московская обитель — Златоустовский монастырь — постепенно возвращается в нашу жизнь — пока в памяти верующих горожан, в пространстве музея, открытого Церковью на ее месте, в установленных на улицах и во дворах мемориальных знаках. У истоков этой деятельности стоит Центр изучения истории и наследия Московского Златоустовского монастыря, учрежденный приходской организацией ближайшего храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке. О том, как весьма скромными силами удалось добиться официальной регистрации нового объекта культурного наследия в центре столицы, а также о новых задачах, стоящих перед историками и энтузиастами, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель центра священник Сергий Чураков.

— Ваше преподобие, как получилось, что весь комплекс работ по приданию охранного статуса месту расположения бывшего Златоустовского монастыря взвалил на себя не синодальный отдел, не епархиальная структура, а один-единственный приход?

— В 2006 году нашему храму под приходской дом в постоянное бессрочное пользование передали единственное сохранившееся от монастырского архитектурного ансамбля здание — келейный корпус в 5-м владении по Малому Златоустинскому переулку 1862 года постройки. Здесь сосредоточилась миссионерская и образовательная деятельность прихода. Мы понемногу, на общественных началах занимались и изучением истории монастырского квартала. А пятью годами позднее в траншее при ремонте теплотрассы рабочие обнаружили элементы 16 саркофагов от древних надгробий. При изучении надписей на крышках выяснилось, что в них покоились останки членов семьи сибирского царевича Алексея Кучумовича и младенец (девочка) из рода Стрешневых, возвысившегося после брака Евдокии Стрешневой с царем Алексеем Михайловичем. Это событие помогло осознать: Златоустовский монастырь не остался под толщей невообразимого прошлого; возможно, мы в буквальном смысле топчем его погребенные в культурном слое остатки и в любом случае соприкасаемся с его вполне осязаемым наследием. При колоссальной помощи известного москвоведа Владимира Козлова тогда же, в 2011 году, мы провели первую научную конференцию, собравшую всех ученых и краеведов, которые еще в 1990-е годы занимались историей квартала. Быстро выяснилось, что формат конференции — самый продуктивный для привлечения специалистов и обмена между ними полезной информацией. Поэтому с 2014 года здесь проводятся уже ежегодные чтения. C определенного момента они разделились на две секции: историко-мемориальную и богословскую, посвященную творениям святителя Иоанна Златоуста. В результате в нашем распоряжении оказался мощнейший пласт информации, включившей в себя в том числе оцифрованные (благодаря содействию Троице-Сергиевой лавры) фонды Златоустовского монастыря из Российского государственного архива древних актов, а также собственно монастырский архив (к сожалению, неполный из-за разорявших обитель опустошительных пожаров).

Чуть позже пришло понимание, что здесь, на месте бывшего монастыря, нужна и молитвенная жизнь. В 2016 году появилась молельная комната, позднее преобразованная в домовую часовню. Мы начали с еженедельного водосвятного молебна с чтением акафиста перед иконой Божией Матери «Знамение». Написали точный список с почитавшегося в монастыре чудотворным образа Знамения Пресвятой Богородицы с изображением святителей Иоанна Новгородского и Николая Мирликийского на полях. Максимально точно воссоздали икону святителя Иоанна Златоуста — в соответствии с характерным для Москвы конца XV века иконографическим изводом и с учетом внешнего вида (размеров и геометрических характеристик) драгоценного оклада главного храмового образа, хранящегося в Музеях Московского Кремля. Стали читать Псалтирь с поминовением всех, кого прихожане нашего храма указывают в соответствующих записках, имен из всех выявленных списков монастырской братии и из других документов, содержавших послужные списки обители, а также из Синодика Златоустовского монастыря XVII столетия. Поначалу это молитвословие занимало три часа в сутки, затем шесть, а теперь длится ежедневно с 8 до 22 часов.

— Территория бывшего монастырского квартала весьма сильно иссечена современной застройкой. Свободное место с учетом действующих в историческом центре Москвы градостроительных норм и правил здесь найти весьма сложно. Где, как вам кажется, можно было бы поставить полноценный храм?

— Обсуждаются несколько возможных мест. С точки зрения обращенности в городскую среду лучше других кажется вариант с надвратной церковью Захария и Елисаветы по красной линии Большого Златоустинского переулка с сохранением ведущих во двор дома 5/3 калитки и ворот. Это в каком-то смысле позволило бы примирить архитектурные пространства варварски уничтоженного монастыря и выросшего на его месте жилого квартала. Если иметь в виду мемориализацию родового захоронения Апраксиных и других птенцов гнезда Петрова, то вернее, конечно, направить усилия на воссоздание Благовещенской церкви с минимальным сдвигом от ее первозданных координат (небольшую часть ее исторического притвора сейчас занимает упомянутый жилой дом, и, кроме того, немного мешают невразумительные хозпостройки в виде сараев). Но с позиций как градостроительного мышления, так и исторической правды правильнее всего, конечно, говорить о воссоздании бывшей зимней Троицкой церкви постройки 1757–1761 годов. На ее месте в советское время появилось здание детского сада «для семей большевиков». Но этот объект уже давно приватизирован — более того, выставлен на продажу, что позволяет надеяться на начало переговорного процесса. В любом случае спокойное обсуждение взаимных намерений на серьезном государственном уровне мне представляется вполне возможным. Троицкая церковь в центре монастырского квартала, немного удаленная от 50-квартирного жилого дома, позволила бы говорить об обретении точки равновесия между церковной памятью этого места и наследством богоборческого XX века. Даже нынешние жители, в том числе и далекие от Церкви, ощущают инаковость этого места, чувствуя себя «наследниками обители поневоле». У одного из старожилов — выступивших, кстати, в качестве энтузиастов установки мемориального камня с неугасимой лампадой — в семье случилась трагедия: в том самом здании бывшего детского сада свел счеты с жизнью сын. Постепенно в сознании жителей утверждается мысль о справедливости появления здесь храма, в чем есть заслуга и нашего центра.

— В позапрошлом году произошло знаковое событие: монастырскому кварталу официально присвоен охранный статус. Как этого удалось добиться?

— Заявку на придание территории статуса достопримечательного места подавала приходская организация. Мы проделали колоссальную работу по изучению и анализу вскрытых участков культурного слоя, археологических находок, научных работ по истории квартала. Увы, даже в новейшее время исторические здания продолжали разрушаться: Братский корпус (в основе которого была постройка XVII века) снесли в 1996 году (а его последний маленький кусочек — три года назад). Мириться с этой практикой было нельзя, спокойно смотреть на снос — невозможно. Рад, что наша деятельность увенчалась успехом. В Москве сейчас восемь достопримечательных мест, но наше стало хронологически первым, официально зарегистрированным Департаментом культурного наследия в реестре памятников.

Полную версию материала читайте в третьем, мартовском номере "Журнала Московской Патриархии" и скоро на нашем сайте

11 февраля 2020 г. 17:00

HTML-код для сайта или блога:

|

Русская Православная Церковь в последние десятилетия по праву является одним из наиболее значимых объектов исследовательского интереса в области гуманитарных наук. Изучаются разные аспекты ее деятельности: догмат, обряд, внутреннее управление и внешние сношения, памятники духовной и материальной культуры, свидетельствующие о ее прошлом. «Журнал Московской Патриархии» публикует статью иерея Вячеслава Новака, кандидата богословия, благочинного церквей Люберецкого округа Подольской епархии Московской митрополии, настоятеля Преображенского собора города Люберцы, которая касается вопросов внутреннего церковного управления, представляющихся важными не только в историко-культурной и познавательной, но также и в практической перспективе. PDF-версия.

23 июля 2024 г. 17:00

Опора силы нашей. Справедливо сетовал Иов многострадальный, что не имеет опоры в себе самом, ибо в любом обстоянии, да и вообще всегда, человек полагается на Господа (см. Пс. 17, 19). В Боге ищем и обретаем поддержку в жизни церковной и государственной, общественной и семейной, да и, без всякого сомнения, личной. В новом выпуске «Журнала Московской Патриархии» рассказывается о событиях, которые ярко свидетельствуют о том, как это воплощается в российской действительности.

2 июля 2024 г. 14:00

|