ЗАЧЕМ ИЗОГРАФ "РАЗВЕРНУЛ" ЦАРСКИЙ ДВОРЕЦ В САВВИНО-СТОРОЖЕВСКОМ МОНАСТЫРЕ

Исстари в память о совершенном паломничестве верующие христиане старались увезти с собой местную святыню — икону, посвященную небесному покровителю монастыря или прославившему эту точку на карте событию. После отмены крепостного права, когда паломничество на Руси приобрело массовый характер, возникла целая индустрия сравнительно дешевых раздаточных образков. Но темой давнего собирательства московского художника Николая Паниткова стала не продукция поточного производства, а более древние святыни — паломнические реликвии, создававшиеся иконописцами по единичным заказам или крайне ограниченным тиражом. Семь десятков самых интересных и редких из них, датирующихся в основном XVIII столетием, представлены на персональной выставке коллекционера «Дорогами Святой Руси» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Ни один из иконописных памятников не подписан автором, и все без исключения они впервые вводятся в научный оборот. PDF-версия

Корни этого увлечения, признается сам коллекционер, лежат в далекой юности. После того как в начале 1970-х годов ему в руки попала первая икона, он с друзьями предпринял несколько поездок по Русскому Северу. «Но позитивными впечатления от них назвать нельзя, — вспоминает Панитков. — Тогда мы, люди увлеченные, но очень молодые, еще не знали, что старинные церкви в основном уцелели только в Поонежье. И, прибывая на очередную точку, нередко обнаруживали, что нет не только храма или часовни, но даже и самого поселения, место которого занимали бараки отбывавших срок на "химии" осужденных. С тех пор в экспедиции я больше не езжу. Занимаюсь менее экзотическими способами пополнения коллекции — приобретаю иконы на аукционах или обмениваю их».

Куратор выставки ученый секретарь музея Наталья Комашко организовала экспозиционное пространство таким образом, чтобы посетитель сам совершил воображаемое паломничество по русской старине. В центре — длинная стена с вышедшими из московских, владимирских и ростовских мастерских иконами. По периметру — круговая панорама, передвигаясь вдоль которой по часовой стрелке последовательно знакомишься с творчеством мастеров Твери и Новгорода, Русского Севера, Среднего и Нижнего Поволжья и южных пределов страны. Преобладают в экспозиции так называемые иконы основания — изображения святых угодников с основанными ими монастырями. Причем «слепки», точные живописные воспроизведения хорошо известных нашим современникам памятников зодчества — Тихвинского, Валдайского Иверского, Верхотурского Николаевского или, допустим, Соловецкого Преображенского монастырей — далеко не главное достоинство экспозиции. Тем, кто интересуется расцветом классического периода русской иконописи, будет полезно побывать на выставке «Дорогами Святой Руси» как минимум по пяти другим причинам.

Во-первых, мастера добросовестно старались помочь паломникам подольше сохранить яркие воспоминания о пребывании в святых местах. Поэтому на своих работах они запечатлевали архитектурные виды обителей словно с высоты птичьего полета. Увы, многие из них уже утрачены либо полностью, либо в большей части культурно-исторического наследия. Таковы иконы преподобного Макария Калязинского с изображенным в прямой перспективе Троицким Калязинским монастырем (начало XIX века), преподобного Александра Ошевенского (рубеж XVII–XVIII веков) или преподобных Адриана и Леонида Пошехонских (середина — третья четверть XIX века) — также со «своими» обителями.

Во-вторых, многие зафиксированные безвестными мастерами монастырские ансамбли до нас дошли, но в совершенно ином архитектурном облике — с многократными поновлениями и реконструкциями, а подчас и с утратами богоборческой эпохи. В этих случаях вдумчивое исследование иконописного памятника позволяет, с одной стороны, более-менее точно его датировать, а с другой (что, пожалуй, не менее важно) — уточнить некоторые малоизвестные эпизоды становления обители. К примеру, на иконе святых первоначальников торжокского Борисоглебского монастыря преподобных Ефрема и Аркадия Новоторжских (конец XVIII века) архитектурный комплекс изображен до последовавших вскоре значительных переделок (ранние изображения монастыря, замечает Наталья Комашко, нам не известны). Макарьевский монастырь иконописец 1680-х годов запечатлел почти таким же, каким он виден и по сию пору с борта проходящего по реке теплохода — за исключением лишь внешней прибрежной стены, тянувшейся там, где теперь плещутся воды поднявшейся после сооружения системы гидроузлов великой русской реки. Иногда мини-серия иконографических изображений, привязанных к конкретной географической точке, и вовсе помогает проследить архитектурную эволюцию храмовых комплексов. Так, Нило-Столобенская пустынь на иконе преподобного Нила середины XVII столетия предстает перед нами деревянной, с крытым двускатной кровлей собором и высокой шатровой колокольней. Осташковский иконописец начала XVIII века изображает ее уже с каменными постройками. Впрочем, вскорости, замечает Наталья Игнатьевна, они были разобраны, поскольку строители сложили их с инженерными просчетами (именно этот исторически зафиксированный факт как раз и позволяет точно датировать памятник). А вот мастер конца XVIII — начала XIX века создал икону преподобного Феодосия Тотемского в момент обретения его мощей (о чем говорит изображение святого в гробу в нижнем поле) — и с основанным этим Божиим угодником Спасо-Сумориным монастырем, уже с каменными постройками, но при этом еще с деревянными стенами.

Третий повод — сами по себе редчайшие иконы, доселе малоизвестные. Так, например, Валаамский монастырь на писанной в начале позапрошлого века в Поволжье иконе предстает с легко узнаваемым двойным каре вокруг собора, изображенным с практически топографической точностью. Но тут как раз уникальны собственно сами образы преподобных Сергия и Германа Валаамских, более ранние изображения которых, замечает куратор, до нас не дошли. Безусловная жемчужина собрания — впервые демонстрируемая икона собора Белозерских святых (начало XVIII века, Белозерье), где вместе с преподобными Кириллом Белозерским, Нилом Сорским и Ферапонтом изображены другие ученики основателя славной Белозерской обители — восприемник преподобного Ферапонта преподобный Мартиниан, преподобные Филипп Ирапский, Даниил Шужгорский, Ирадион Илоезерский. Да и сама Северная Фиваида пусть символично, но на иконе тоже присутствует! В верхнем поле между попарно изображенными фигурами молящихся святых — протяженный архитектурный ансамбль, богатством и праздничностью форм напоминающий Кирилло-Белозерскую обитель. От него спускается аллегорический мостик- «лествица» к собирательному образу остальных монастырских общежитий, небесные патроны которых присутствуют на иконе. В глаза в этой невероятной эклектике белокаменных форм и стилей бросается парный шатер надвратной церкви Ферапонтова монастыря — его «визитная карточка». Остальные же зашифрованные в своеобразном «коллаже» памятники зодчества минувших веков еще ждут внимательной расшифровки историками архитектуры.

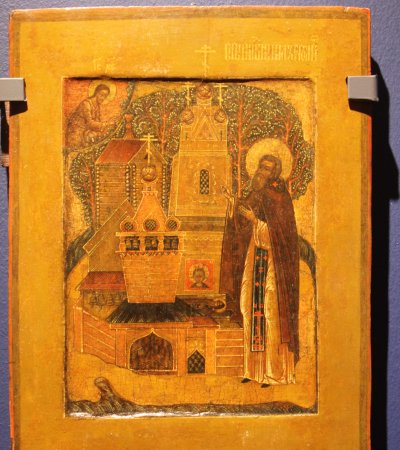

В этом ряду изобразительных «ребусов» и «казусов» — еще один невероятно притягательный мотив экспозиции. Очень часто художники значительно искажали зримый архитектурный образ всего монастыря или отдельного храма! Иногда они это делали специально. К примеру, на иконе преподобного Саввы Сторожевского (Москва, последняя треть XVIII века) скрупулезно выписаны и собор, и колокольня, и надвратный храм славной звенигородской обители. Но вот царский дворец с Царицыными палатами изограф при этом посчитал возможным не только переместить в другие точки пространства, да еще и развернул их, чтобы те предстали перед нами во всей красе праздничных фасадов! А вот старообрядческий иконописец первой трети XVIII века на иконе преподобного Сергия умудрился «пренебречь»... Троицким собором (святой заслоняет его своей фигурой), уделив внимание лишь Успенскому и надвратной «строгановской» церкви Иоанна Предтечи. «Конечно, старообрядец не мог в то время позволить себе свободно посетить Троице-Сергиев монастырь, — объясняет Наталья Комашко. — Но преподобного Сергия-то он почитал! И, работая над иконой, он, несомненно, держал в руках какие-то изображения обители, в которых, скорее всего, не сумел выделить главные и второстепенные детали». Другой старообрядец — второй четверти XIX века — пишет святителя Алексия Московского на фоне совершенно фантастического града, не похожего ни на один из исторически известных кремлей Первопрестольной. Возможно, этот мастер также не бывал в старой русской столице. Впрочем, в данном случае он, скорее всего, зафиксировал на иконе собственное идеалистическое представление о ней, соединив его с авторской фантазией на тему Небесного Иерусалима.

Наконец, еще одна интересная разновидность экспонатов — «иконы места», связанные с чудесными видениями, явлениями чудотворных образов, важными историческими событиями. Поскольку сами они легко атрибутируются историографически, то тут не обходится без дополнительных «декораций», несущих важную смысловую нагрузку и эстетическое наполнение — кропотливо выписанных деталей естественного ландшафта и природного фона. Конечно, русский пейзаж здесь поэтически условен. Он представляет собой скорее иконографический образ рая — будь то образ праведного отрока Артемия Веркольского с поражающей святого молнией, или массивные деревья с явленной Оковецко-Ржевской иконой Божией Матери «Прозрение очес», или поваленный ствол, на котором восседали встреченные тихвинским пономарем Юрышем Богородица со святителем Николаем (впоследствии на этом самом месте основали Тихвинский «Беседный» монастырь). Здесь же выставлены крайне редко демонстрируемые в публичных экспозициях иконы преподобных Мефодия Пешношского, Корнилия Комельского, Корнилия Палеостровского, Космы Яхромского и Геннадия Костромского и Любимоградского, блаженного Симона Юрьевецкого и многих других прославленных для местного почитания святых, даже имена которых известны далеко не каждому православному человеку.

Выставка открыта до 26 июля. Адрес: Москва, Андроньевская пл., 10.