Некоммерческая исследовательская служба «Среда» продолжает исследования религиозности россиян, в рамках которых попыталась выяснить видение нашими соотечественниками нынешнего и перспективного образов Русской Православной Церкви. Внимательно изучив опубликованные данные, «Церковный Вестник» знакомит читателей с основными выводами этой работы и с официальными комментариями к ним, а также снабжает их как авторской, так и собственной интерпретациями.

Напомним: в ходе Всероссийского репрезентативного опроса общественного мнения (полевые работы: ФОМ-Пента, 2012 год) 1500 респондентам предлагалось из закрытого перечня выбрать пятерки характеристик, лучше других подходящих в качестве ответов на два вопроса:

1. Какие определения, на Ваш взгляд, наиболее точно характеризуют Русскую Православную Церковь в настоящее время?

2. А какой Вы бы хотели видеть Русскую Православную Церковь в будущем?

Список же предложенных характеристик включал 22 позиции:

Важная часть российской государственности, государственное ведомство

Четкая иерархия

Приверженность традициям, охранение прошлого

Точное следование канонам

Таинственность происходящего

Великолепный обряд, красота и пышность богослужений

Духовная мистическая жизнь

Скромность и нестяжательство

Помощь людям, приходская и социальная работа

Открытость для всех, понятность и приветливость

Активное участие в воспитании детей и молодёжи

Готовность к изменениям

Альтернатива рыночной экономике и потребительским ценностям

Духовный авторитет, нравственная оценка событий

Активная позиция по общественно-политическим вопросам

Международная православная миссия

Широкая представленность в средствах массовой информации

Незаметность, отсутствие публичной активности

Богатство

Разномыслие, служители церкви могут иметь отличные друг от друга мнения

Согласованность, сплоченность, подчинение патриарху

Готовность к диалогу с представителями других вероисповеданий и христианских конфессий

После всероссийского опроса данные исследования были дополнены мнениями 135 экспертов – участников проходившего осенью 2012 года в Москве V Всероссийского фестиваля «Вера и слово», собравшего православных журналистов и сотрудников епархиальных пресс-служб.

Вывод I. Главной функцией Русской Православной Церкви общество видит социальное служение.

Стоит отметить, что не определившиеся с ответами оказались в явном меньшинстве – 22% и 26% для ответов соответственно на первый и второй вопросы. Таким образом, почти четыре пятых россиян имеют ассоциативное представление о Русской Православной Церкви, у трех из каждой четверки опрошенных есть связанные с ней ожидания.

При ответе на первый вопрос характеристику «помощь людям, приходская и социальная работа» выбрали 30% опрошенных. Такая же доля отметила и формулировку «приверженность традициям, охранение прошлого». Однако в проекции на будущее последний ответ дают всего 18% респондентов, причем на лидирующую строчку его не ставят даже православные-прихожане (посещающие богослужения как минимум ежемесячно). Зато социальную работу в будущем видят одной из главных церковных функций 38% респондентов (абсолютный максимум исследования). Для сравнения: формулировка «активное участие в воспитании детей и молодежи» в ответе на второй вопрос собирает 26% (о ней-то как раз и говорят чаще всего прихожане, как и вообще все православные опрошенные).

Алина БАГРИНА, координатор службы «Среда», руководитель исследования:

«По примерным экспертным и нашим собственным оценкам, регулярной аудиторией православных СМИ в настоящий момент является 5% населения России. Если мы считаем православными тех, кто так себя называет и при этом относит себя к РПЦ (величина этой выборки в нашем исследовании составила 41%), получается, что в православный информационный поток включен только каждый девятый-десятый мирянин. Что же влияет на остальных? Светские СМИ, Интернет, поп-культура? Сегодня социальный запрос формируется медиасредой. А медиасреду формирует редакционная политика хозяев СМИ. Другими словами, можно предположить: широкомасштабные социальные ожидания о Церкви в России создаются хозяевами СМИ».

Вывод II. Теплохладная молодежь и «слишком рьяное» сохранение традиций

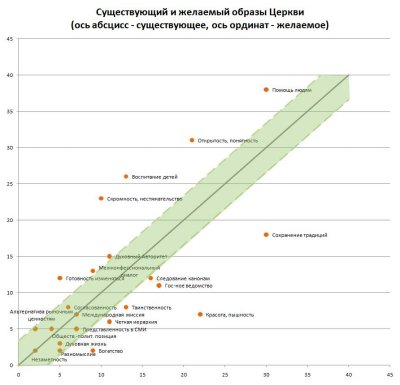

Крайне наглядным разброс между текущим и желаемым образами Церкви становится заметным на так называемой диаграмме состояния общественного запроса. На ней каждая из 22 характеристик представлена в виде точки с двумя координатами: абсциссой, соответствующей частоте упоминаний в ответах на первый вопрос, и ординатой – значению того же параметра для второго вопроса (см. Илл. 1). Область биссектрисы диаграммы при этом означает зону условного общественного комфорта (выделена на графике зеленым цветом), а расстояние до этой области выступает как количественная мера остроты несоответствия между текущим и желаемым образами.

Хорошо видно: максимальное расхождение наблюдается для пары «перевыполненных» характеристик, запрос на которые минимален. Это «красота, пышность обряда» (22% сейчас, 7% в будущем) и «сохранение традиций» (30% и 18% соответственно). Кроме того, велик разброс между текущим и желаемым образами для четырех «недовыполненных» характеристик с максимальными запросами: «скромность и нестяжательство» (10% и 23%), «воспитание детей и молодежи» (12% и 23%), «открытость» (21% и 31%), «помощь людям» (30% и 38%). Эту шестерку ответов следует причислить к «горячим», ощущаемым острее других характеристикам. «Холодными» же будут характеристики, соответствующие попавшим в «зеленую» зону точкам вблизи начала координат: как важность в нынешнем образе Церкви, так и перспективные ожидания для них минимальны, а массовое сознание к ним равнодушно. Холоднее всего оказываются «духовная мистическая жизнь» (5% видят в Церкви, 3% хотели бы видеть), «активная позиция по общественно-политическим вопросам» (4% сейчас, 5% в будущем), «незаметность» (2% и 2%), «разномыслие» (5% и 2%), «согласованность, сплоченность» (6% и 8%).

Если же построить аналогичные диаграммы для отдельных групп опрошенных (на Илл. 2 – 6 представлены такие графики для россиян с высшим образованием, представителей молодой когорты в возрасте от 18 до 24 лет включительно, москвичей, неверующих и прихожан), мы увидим: все они считают явно завышенной степень выражения функции по сохранению традиций. В этом смысле даже красота и пышность обряда не воспринимаются разными слоями общества столь же остропроблемно. Заметна теплохладность у молодежи: она не видит четких характеристик у Церкви ни сегодня, ни в будущем. Несколько выбиваются у этой группы лишь два запроса: на «альтернативу рыночной экономике и потребительским ценностям» и на «готовность к изменениям».

Алина БАГРИНА:

«У россиян преобладает секулярное видение Церкви. Желаемые характеристики становятся внешними, заметными, полезными, сама же Церковь представляется решающей в первую очередь социальные задачи и при этом аскетичной. А такие важные характеристики, как духовность, мистическая жизнь, сильная организационная структура значения в глазах россиян не имеют. Интересно, что относится это не только к мнению среднего россиянина, но и к мнению прихожан. Отмечу: похожая тенденция полезности, утилитарности религии («modern religion») прослеживается и в мировом контексте».

Вывод III. Богатство реальное и мнимое: как альтернатива рыночной экономике Церковь нужнее всего обеспеченным россиянам, а негативнее всего ее материальный достаток воспринимается активными пользователями Интернета.

Сам по себе общественный запрос на изменение тех или иных церковных функций еще четче виден в несколько другом графическом представлении – на диаграмме, где вместо значений желаемого образа по оси ординат откладываются так называемые коэффициенты удовлетворения общественного запроса (арифметические частные упоминаний каждой функции в желаемом и текущем образах) (см. Илл. 7). При этом центральная область диаграммы соответствует условно равновесному состоянию. В первый (правый верхний) квадрант попадают выраженные в реальности весьма явно, но нежелательные характеристики, во второй (левый верхний) – не нашедшие распространения и при этом наименее желательные позиции, в третий (левый нижний) – сопутствующие в малой и в явно недостаточной степени характеристики, в четвертый (правый нижний) – более-менее заметные характеристики, однако недостаточные с прицелом на будущее.

Как видно, по четырем крайним областям список ярко выраженных характеристик исчерпывается следующим перечнем: «красота, пышность богослужения» (для присутствующих сейчас и нежелательных в будущем), «богатство», «разномыслие», «духовная мистическая жизнь» (для слабо представленных и при этом еще менее желательных в перспективе), «альтернатива рыночной экономике», «незаметность», «политическая позиция», «готовность к изменениям» (для слабо и при этом недостаточно выраженных характеристик), «помощь людям», «открытость и понятность» (хорошо выражены в настоящее время, но недостаточны на будущее).

Как показывает общий рейтинг, такая редко отмечаемая характеристика, как «альтернатива рыночной экономике и потребительским ценностям» (2% сейчас, 5% в будущем) является потенциально перспективным направлением в силу своей «недопредставленности» относительно идеального образа. Громче всего об этом дефиците заявляют обеспеченные опрошенные, жители Северного Кавказа и Юга России, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет и жители городов-миллионников. Абсолютно не удовлетворяет Церковь подобному запросу в глазах прихожан.

Алина БАГРИНА:

«Богатство как ныне присущую Церкви характеристику отмечают 9% опрошенных. Это немного, но куда меньше – всего 2% - хотели бы, чтобы Церковь была богатой в будущем. Негативнее остальных к богатству Церкви относятся ежедневно пользующиеся Интернетом россияне, студенты, жители Северо-Запада, Юга и Кавказа, а также православные, не ассоциирующие себя с Русской Православной Церковью. Напротив, сравнительно нейтрально к церковному благосостоянию относятся богатые россияне, работники сферы науки, культуры и искусства, прихожане, жители Дальнего Востока».

Вывод IV. Москва и... немосквичи: два разных мира?

При комплексном анализе частот упоминаний по всем 22 позициям обоих ответов становится ясно: именно москвичи сильнее всего выделяются как в сравнении с другими группами опрошенных, так и на общероссийском фоне. Так, в отношении Церкви со стороны москвичей полностью отсутствует запрос на незаметность и неучастие в публичной жизни страны. В отличие от среднего россиянина, типичный житель столицы считает Церковь далекой от идеала в первую очередь по таким критериям, как открытость и готовность к изменениям. А вот представленность Церкви в СМИ москвичей полностью устраивает.

Вывод V. Журналисты и пресс-секретари: такие похожие... и очень разные!

Как в капле воды, это исследование отразило еще один очень любопытный фактор: разный взгляд на общество и на происходящие в нем процессы у церковных журналистов и у епархиальных пресс-секретарей, зачастую воспринимаемых внешним миром как единый профессиональный цех. Казалось бы, для занятых в церковной среде экспертов (напомню, в их качестве выступали участники фестиваля «Вера и слово») сходный образ Церкви подразумевается по определению. Ведь православные СМИ в широком смысле можно трактовать как корпоративные, а сотрудников епархиальных пресс-служб – как PR-специалистов этой корпорации.

Однако оказывается, что взгляды на Церковь у представителей этих двух близких, но все же различных сфер деятельности существенно отличаются. Но сначала – о том, в чем они солидарны. По остроте восприятия чрезвычайно важными для сотрудников епархиальных структур оказываются «открытость для всех» (10% сейчас и 48% в будущем) и «скромность и нестяжательство» (1% и 30% соответственно). Журналисты православных СМИ в этом очень на них походят: цифры по первой из упомянутых характеристик – 6% и 51%, по второй – 0% и 30%.

Но если в текущем образе Церкви для православных журналистов, как и для остальных россиян (и, к слову, для прихожан) по-прежнему важнее всего сохранение традиций, то сотрудники епархиальных пресс-служб во главу угла ставят «духовный авторитет, нравственную оценку событий» (55% упоминаний). У журналистов же эта функция опускается на второе место. Впрочем, ее высокая роль прослеживается и в ответах на второй вопрос, однако теперь пресс-секретари уже уступают журналистам: соотношение частот упоминаний составляет 51:57. Крайне важной для журналистов – особенно на общем фоне – оказывается также духовная мистическая жизнь: в настоящем – для 43%, в будущем – для 40% (у пресс-секретарей этот ответ не попал в топ-5).

Резюме. Какого благочестия ждут от нашей Церкви?

В 1937 году в Париже ученый монахиня Мария (Скобцова, + 1945, причислена к лику преподобномучениц Священным Синодом Вселенского Патриархата в 2004 г.) сформулировала тезис о пяти типах религиозного благочестия, названных ею Синодальным, Уставщическим, Эстетическим, Аскетическим и Евангельским. Десять использованных «Средой» в этом исследовании церковных функций заимствованы у м. Марии (Скобцовой). Последняя определяла Синодальный тип как тот, которому соответствуют представления о Церкви как четкой иерархии, важной части российской государственности и государственном ведомстве; Уставщический – ассоциирующийся с точным следованием канонам, приверженностью традициям, охранению прошлого; Эстетический – связанный с таинственностью происходящего, великолепным обрядом, красотой и пышностью богослужений. Аскетическому типу, по м. Марии, присущи прежде всего духовная мистическая жизнь, скромность и нестяжательство, а Евангельскому типу – помощь людям, приходская и социальная работа, открытость для всех, понятность и приветливость.

Если проранжировать ответы респондентов в соответствии с этой градацией, окажется: в нынешнем образе Церкви доминирует Евангельский тип. Он усматривается у более чем половины опрошенных, одновременно в его отношении наблюдается и максимальный запрос (69% респондентов). Прихожане, желая в перспективе Евангельского типа еще сильнее (75%), к лидирующему образу Церкви в настоящем относят Уставщический (65%), но в будущем хотят с ним сталкиваться гораздо меньше (46%).

Сотрудники епархиальных пресс-служб, в целом соглашаясь со средним россиянином в подобном воззрении на предмет исследования, демонстрируют крайне сильный запрос на Аскетический тип (25% сейчас, 75% в будущем). Значим этот тип и для православных журналистов (43% и 71% соответственно), хотя в ответах на первый вопрос он и уступает Уставщическому (63%) и Синодальному (55%), а на второй – Евангельскому (85%). Типом же благочестия с наибольшим «перебором» журналистам кажется Синодальный: в проекции на будущее его отмечают всего 9% респондентов.

Как бы ни показались кому-то эти данные неудобными, отмахнуться от них вряд ли получится. А вот стоит ли их учитывать и если да, как именно – об этом мнения наших комментаторов.

Комментарии

Протоиерей Всеволод ЧАПЛИН, руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества: «Не надо прогибаться под изменчивый мир»

Это исследование подкупает своей честностью. Но обратить внимание в его контексте мне хотелось бы на следующее. Нас часто пытаются убедить в том, что мы должны меняться – исходя из действительных или мнимых общественных настроений. А почему меняться надо нам? Роль Церкви в обществе – в том, чтобы изменить его! Не подстраиваясь, не подлаживаясь, действовать так, как предлагает в Евангелии Господь: совершить работу по изменению всего мира, каждого человека без исключения.

К сожалению, общество не поняло этого, оно ожидало от Церкви чего-то другого, чего ждать по определению не стоило. На самом же деле роль Церкви – не меняться, а менять, не пристраиваться и приспосабливаться, а говорить неудобную правду, за которую могут распять или убить, во всяком случае оплевать. Хорошо, когда Церковь критикуют, тем более если критика конструктивна. Но весь опыт исторического бытия Церкви показывает: если тебя критикуют за то, что написано в Евангелии – значит, ты поступаешь верно, твоя миссия удалась. Ни один святой не прожил беспроблемную жизнь, даже отшельники враждовали с духами нечестия!

Алексей СИНЯКОВ, заместитель декана социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова: «Церкви обязательно нужно откликнуться на это исследование, став понятнее и приветливее для стоящих на пороге храма людей»

Отмечу, что респондентам предлагалось выбрать характеристики из числа заранее сформулированных ответов. При этом вызывает недоумение, почему среди них не нашлось места вариантам, характеризующим Русскую Православную Церковь как часть Вселенской Церкви, «которая есть собрание верующих во Христа, в которое Им Самим призывается войти каждый» (Основы социальной концепции Русской Православной Церкви).

Как показывают результаты исследования, среди предложенных вариантов ответов о существующем образе Церкви нет таких, с которыми согласна хотя бы треть россиян. Это указывает на существенную размытость образа Русской Православной Церкви. Тревожным сигналом звучит и то, что лишь 11 % населения признают за РПЦ «духовный авторитет, нравственную оценку событий». Если эту ситуацию не переломить, голос Церкви, ее иерархов станет восприниматься лишь одним из возможных советчиков, не лучше и не хуже других. Мало того что Церковь сегодня для подавляющего большинства россиян не является «духовным авторитетом», так и число тех, что считает, что она должна им стать, невелико – только 15 %.

Тревожит и то, что Церковь, в которую «призывается войти каждый», воспринимается «открытой, понятной и приветливой» только 21 % россиян. Не является ли отсутствие приветливости и открытости со стороны членов Церкви теми «запертыми вратами», которые мешают призывающемуся войти? Заметим, что почти треть россиян (31 %) хотели бы видеть Церковь «открытой, понятной и приветливой», помогающей прийти ко Христу. Сколько среди этой трети тех, кто сегодня стоит на пороге храма и не может сделать этот шаг? Даже если таковых 10 % или всего 10 человек – ради этого стоит стать Церкви «открытой, понятной и приветливой».