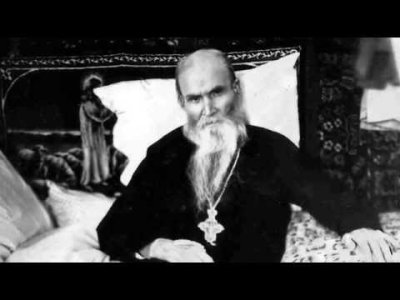

Покровитель Казахстанской земли — схиархимандрит Севастиан Карагандинский

В прошлом году исполнилось 50 лет со дня преставления одного из самых почитаемых святых Казахстанской земли — схиархимандрита Севастиана, старца Карагандинского. Его служение было продолжением трудов богоносных оптинских старцев. Но помимо школы старчества преподобный Севастиан прошел еще и «духовную академию Карлага», где он провел в заключении шесть лет. ПДФ-версия

На земле Казахстана столь обильно пролилась кровь страдальцев Христовых, что, по слову Святейшего Патриарха Алексия II, весь этот огромный край стал «антиминсом — распростертым под открытым небом». Началом эпохи гонений на Церковь в Семиречье можно назвать дату — 16 сентября 1918 года. В этот день в рощу, высаженную на окраине города Верного ученым-лесоводом Эдуардом Баумом, красноармейцы отряда Мамонтова привезли на пулеметной тачанке епископа Семиреченского и Верненского Пимена (Белоликова). Здесь над ним свершилась беззаконная расправа — Преосвященный Пимен был расстрелян. Ему было суждено своим именем открыть длинный список, состоящий из десятков тысяч имен мучеников Православной Церкви Казахстана. Можно вспомнить также священноисповедника Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского и Казахстанского, священномученика Мефодия, епископа Петропавловского, преподобномучеников Серафима и Феогноста, расстрелянных в Аксайском ущелье, священномученика Василия, пресвитера Жаркентского, и многих других. Сегодня всех их благоговейно почитают не только в республике, но и за ее пределами.

Духовные качества, присущие новомученикам и исповедникам Русской Церкви — твердое стояние в истинной вере, смелое исповедничество, жертвенное служение Богу и людям, — в полной мере относятся и к преподобноисповеднику Севастиану, старцу Карагандинскому. Он вошел в историю Православия не только как страдалец за веру, но и как духоносный наставник, наследник оптинских старцев.

Сокрытые дары

Стефан Васильевич Фомин, будущий старец Севастиан, родился в день памяти преподобного Стефана Савваита 28 октября/10 ноября 1884 года в бедной крестьянской семье села Космодемьяновского Орловской губернии. Рос с двумя старшими братьями — Иларионом и Романом. Незабываемое впечатление раннего детства — поездка в 4-летнем возрасте в прославленную Оптину пустынь, расположенную в 150 км от Орла, где тогда старчествовал самый известный оптинский подвижник — преподобный Амвросий. Это путешествие сыграло важную роль в духовном становлении отрока. Неизвестно, встречался ли Стефан с отцом Амвросием еще (последний умер в 1891 году), но портрет этого святого старца был с ним в течение всей жизни. Вскоре после этого паломничества умирают мать и отец. Иларион в достаточно молодом возрасте женится, а Роман избирает иноческое житие и в 1892 году поступает послушником в ту же Оптину. В зимнее, свободное от крестьянской работы время Стефан любит посещать в прославленном монастыре среднего брата и в скором времени сам ощущает в сердце призвание к монашеству.

В 1905 году Иларион наконец отпускает Стефана в Оптину пустынь. А через три года происходит удивительное событие: 24-летний послушник Стефан становится келейником преподобного иеросхимонаха Иосифа (Литовкина), преемника великого старца Амвросия. Семидесятилетний отец Иосиф, несмотря на физические немощи и болезни, в то время являлся главным духовным наставником монастыря, у которого окормлялись тысячи людей со всей России. Братия обители понимала, что недалек миг перехода старца в вечность. Прозрел великий светильник Оптиной преподобный Иосиф в юном Стефане пока еще сокрытые духовные дары, расположение его воли к подвижническому житию, способность его сердца наследовать служение старчества. Избрал именно его, а не более взрослого и опытного насельника обители, для того чтобы тот продолжал служение старцев. Сам преподобный Иосиф начал келейничать у старца Амвросия достаточно рано, в 23-летнем возрасте, и, прослужив ему верой и правдой более 30 лет, стал его наследником и преемником.

В общении с преподобным Иосифом послушник получил бесценные примеры настоящей жизни по Евангелию и глубокие духовные уроки. Стефан был свидетелем того, как 29 октября 1910 года великий русский писатель с трагической судьбой Лев Толстой дважды подходил к воротам Оптинского скита, где тогда находился больной отец Иосиф, но из гордости не решился встретиться со старцем. Современная исследовательница жития преподобного Севастиана монахиня Сергия (Королева) передает в своей книге «Живой воды неиссякаемый источник. Карагандинский старец преподобный Севастиан» его рассказ: «Я увидел Льва Николаевича и доложил старцам, что он возле дома близко ходит, то подойдет, то отойдет. Старец Иосиф говорит: “Трудно ему. Он ведь к нам за живой водой приехал. Иди, пригласи его, если к нам приехал. Ты спроси его”. Я пошел, а его уж нет, уехал. Совсем еще мало отъехал, а ведь на лошади он, не догнать мне было». Не благословил Бог тогда стать Стефану Фомину проводником отлученного гения обратно, в ограду Церкви.

Старчество в изгнании

После смерти отца Иосифа его келейник перешел на послушание к старцу Нектарию (Тихонову) — последнему светильнику Оптиной пустыни в период до ее закрытия большевиками. Пострижение в рясофор послушник Стефан принял в 1912 году, а постриг в мантию с именем Севастиан (в честь мученика Севастиана) — в роковом 1917 году, буквально за несколько месяцев до скорбной даты 10/23 января 1918 года — юридического прекращения деятельности обители, которая, впрочем, еще некоторое время существовала под видом сельскохозяйственной артели. Изгнанный в 1923 году из обители старец Нектарий доживал свои дни в селе Холмищи Брянской губернии. Рядом с ним снимал комнату отец Севастиан, который незадолго до преставления иеросхимонаха Нектария (29 апреля/12 мая 1928 года) был рукоположен в священники. Еще не достигнув своего 45-летия, подвижник стал преемником великих оптинских старцев, открыв новую страницу бытия пустыни — период старчества в изгнании.

С 1928 по 1933 год иеромонах Севастиан служил в городе Козлове (Мичуринске) Тамбовской области под руководством протоиерея Владимира Нечаева. Его сын Константин станет впоследствии митрополитом Волоколамским и Юрьевским Питиримом, одним из видных деятелей Русской Православной Церкви послевоенного времени. Воспоминания владыки Питирима рисуют живой, яркий, неповторимый образ подвижника Христова: «Мой отец переписывался со старцем Нектарием. Отец Севастиан был его учеником. Это был удивительный человек. Он принимал людей еще будучи юным послушником, потом дьяконом и приобрел известность еще до Первой мировой войны. После закрытия Оптиной пустыни он приехал к нам — отец написал ему и пригласил. Когда отца арестовали, отец Севастиан взял на себя заботу о нашей семье, — о нас, младших, потому что старшие были уже в Москве. Спустя некоторое время после того, как мы уехали, арестовали и его, и потом мы с ним встретились только в 1955 году, когда кончился срок его заключения и ссылки, а я уже стал церковным работником. Хлопотали о том, чтобы открыть Церковь в Караганде, и я принимал в этом участие. Когда Церковь открыли, я к нему поехал по благословению Патриарха и с тех пор поддерживал с ним отношения до самой его смерти».

Митрополит Питирим также вспоминает, что при всех своих необычайно высоких духовных дарованиях старец Севастиан был очень болезненным: «Болезнь его началась с нервного потрясения. В начале XX века он был первым и любимым учеником старца Иосифа Оптинского. Когда старец Иосиф умер, его это так потрясло, что у него сделался парез пищевода. Всю жизнь он мог есть только жидкую супообразную пищу: протертую картошку, запивая ее квасом, протертое яблоко — очень немного, жидкое, полусырое яйцо. Иногда спазм схватывал его пищевод, он закашливался и есть уже не мог, оставался голодным. Можно себе представить, как тяжело ему приходилось в лагере, когда кормили селедкой и не давали воды» (из книги «Русь уходящая. Рассказы митрополита Питирима»).

Свечи от земли до неба

В феврале 1933 года отца Севастиана арестовали. На допросах он дал прямой ответ: «На все мероприятия советской власти я смотрю как на гнев Божий, и эта власть есть наказание для людей. Такие же взгляды я высказывал среди своих приближенных, а также и среди остальных граждан, с которыми приходилось говорить на эту тему. При этом говорил, что нужно молиться, молиться Богу, а также жить в любви, только тогда мы от этого избавимся. Я мало был доволен соввластью за закрытие церквей, монастырей, так как этим уничтожается Православная вера». Этот исполненный выдающихся духовных дарований пастырь получил семь лет лагерей. Поначалу ему пришлось трудиться на лесоповале в Тамбовской области, а с 1934 года в жизнь преподобного Севастиана навсегда вошла Караганда.

В то время Караганда представляла собой сеть разрозненных поселков, основанных в начале века переселенцами из России. 10 февраля 1934 года Караганда получила статус города, а 26 мая в административный центр Карлага, находящийся в близлежащем поселке Долинка, прибыл старец Севастиан. Таким образом, преподобный своими молитвами и трудами освящал «шахтерскую столицу республики» практически с самого ее основания.

После освобождения из лагеря в апреле 1939 года отец Севастиан получил возможность вернуться в Тамбовскую область, равно как и переехать в другой регион России. Однако неожиданно на такое предложение своих духовных чад отвечает решительным отказом. «Вот кончится война, и поедем с вами на родину, на Тамбовщину», — говорили батюшке духовные чада. «Нет, сестры, — отвечал старец, — здесь будем жить. Здесь вся жизнь другая и люди другие. Люди здесь душевные, сознательные, хлебнувшие горя. Мы здесь больше пользы принесем, здесь наша вторая родина». Казалось бы, естественно человеку, претерпевшему скорби и мучения, стремиться изо всех сил покинуть то место, где испил он чашу страданий, испытал боль и унижения. Но, осознавая духовную значимость и величие этого края, омытого и освященного кровью мучеников, и необходимость пастырского попечения о многочисленных спецпереселенцах, старец Севастиан остается в Караганде. Посещая одно из кладбищ, где были погребены сотни репрессированных, скончавшихся от голода и болезней, преподобный сказал: «День и ночь здесь, на этих общих могилах мучеников, горят свечи от земли до неба».

Рядом со старцем

В Караганду к старцу Севастиану потянулись ищущие утешения и духовной жизни верующие. Так образовалось мощное религиозное движение, захватившее весь Казахстан, противиться которому не могли даже безбожные власти. В 1944 году на окраине города, в селе Большая Михайловка, на улице Нижней, духовными дочерями старца был куплен дом, в котором подвижник устроил небольшую церковь. Молитвенный труд, ежедневное вычитывание суточного круга богослужений, тайное совершение Божественной литургии стали основным занятием преподобного на всё будущее время.

Вскоре о нем узнали православные Большой Михайловки, также многие из прежних и будущих духовных чад старца стали съезжаться в Караганду, поселяясь в дешево продававшихся тогда саманных домиках. Основу будущей общины составляли «родные по духу сестры», которые искали духовного руководства после закрытия Оптиной пустыни. Первой приехала инокиня Шамординского монастыря Агриппина, которую батюшка определил петь на клиросе. Затем приехала инокиня того же монастыря Феврония, ей было дано послушание вести домашнее хозяйство. Вскоре приехали две девушки из купеческой семьи, одна из них — инокиня Варвара, обладавшая хорошим голосом и прекрасной памятью. Она стала уставщицей в храме и получила наименование «миротворица» за то, что примиряла ссорящихся.

По благословению батюшки верующие арендовали дом на улице Западной, 18. Они собрали необходимые документы и в ноябре 1946 года ходатайствовали перед местной властью о регистрации общины. Просили также прислать комиссию с техосмотром. Первая попытка потерпела неудачу. Пришел ответ: «Власти запрещают священнику Севастиану Фомину службы в самовольно открытом храме». 10 декабря 1947 года заявление о регистрации общины и молитвенного дома, список «двадцатки», договор об аренде помещения и акт техосмотра, заверенные настоятелем иеромонахом Севастианом, личными подписями членов церковного совета и «двадцатки» направляются повторно. В начале 1948 года письма направляются вновь. Верующие пишут в Алма-Ату в различные инстанции, пытаются заручиться поддержкой разных авторитетных людей (например, военкома Карагандинской области полковника О.Гончарова). Остается только удивляться смелости и активности духовных чад старца в эти времена, когда после кратковременной передышки, связанной с войной, гонения на христиан возникали с новой силой.

Судя по материалам переписки, удалось склонить к открытию храма руководителя Республиканского уполномоченного органа по делам религий Вахменина (имя неизвестно), но местные власти разрешения упорно не давали. Наоборот, в 1951 году Михайловский молитвенный дом, существовавший практически нелегально, был закрыт. Богослужения стали совершаться исключительно по квартирам. На заранее обговоренное место глубокой ночью приходил батюшка, туда же стекались по одному или по два человека православные верующие. Начиналось всенощное бдение, которое переходило в Литургию, богослужение завершалось под утро. В те годы у власти были все основания провести новые аресты среди верующих и расправиться со старцем окончательно, но не иначе как чудесным заступлением Божиим этого не произошло.

Победа

Укрепляемые благословением и молитвенной поддержкой отца Севастиана, православные карагандинцы не оставляли надежды на создание храма и регистрацию общины. 15 июня 1955 года члены «двадцатки» пишут очередное обращение к органам власти: «Кому нужно такое нелепое состояние? Где разумное основание держать нас в таком ложном положении? Где же свобода совести и религиозного исповедания?» И некоторое время спустя наконец получают официальное разрешение на проведение богослужений в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Большой Михайловке.

Начались работы по ремонту храма, в которых батюшке помогали все, кто мог и чем мог. Монахиня Агния, бывшая духовная дочь оптинского старца Варсонофия, знавшая по Предтеченскому скиту и отца Севастиана, написала храмовые иконы.

Преподобный Севастиан был настоятелем храма одиннадцать лет — со дня официальной регистрации до самой своей кончины в 1966 году. С 1956 года преподобный постоянно проживал в особой сторожке при храме, где в настоящее время устроена его мемориальная келья.

22 декабря 1957 года, в день празднования иконы Божией Матери «Нечаянная радость», архиепископ Петропавловский и Кустанайский Иосиф (Чернов) возвел отца Севастиана в сан архимандрита и наградил его патриаршей грамотой «За усердное служение Святой Церкви». В 1964 году ко дню своего ангела старец был награжден правом использования архиерейского жезла.

Вскоре после прихода к власти в стране Никиты Хрущева началась масштабная антирелигиозная кампания. Новые гонения не были столь кровавыми, как в 1930-е годы, но идеологически они стали более изощренными и лукавыми. Второй особенностью кампании можно назвать ее небывалый размах. Борьба с религией велась на всех уровнях, в нее вовлекались правоохранительные и партийные органы власти, руководство и коллективы предприятий, профсоюзы, комсомол и пионерия, общественные организации, вся система образования, начиная от детского сада и заканчивая вузом.

Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир (1 Ин. 5, 4), — говорит апостол Иоанн Богослов. Все ухищрения работников органов власти и провокации спецслужб, активность идеологов и агитаторов оказались бессильны перед пожилым священником, немощным телом, но сильным духом. Даже несмотря на советскую антирелигиозную пропаганду, количество верующих в Караганде постоянно росло. Старец Севастиан, не боясь, открыто исповедовал свою веру, объединял людей вокруг Христа, обращая к Нему и ярых безбожников.

«Срочно вылетай»

О последних часах жизни преподобного подробно рассказывает митрополит Питирим (Нечаев). Он вспоминает, что в 1966 году должен был быть включен в состав паломнической группы, следовавшей на Святую землю решить множество вопросов относительно Духовной миссии в Иерусалиме. Группу возглавлял тогдашний председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим. Накануне отъезда, в первых числах апреля, митрополит позвонил в Караганду архимандриту Севастиану, попросил его святых молитв и благословения в дорогу. Но неожиданно для него старец посоветовал ему отказаться от этой поездки: «Так надо, потом поймешь». Этот неожиданный ответ ошеломил митрополита Питирима: «Я был в полной растерянности и недоумении: с одной стороны, я всегда верил и следовал благословению старца, но с другой стороны, думалось мне, — как я объясню свой отказ митрополиту? Решение пришло совершенно неожиданно. Перед самым отъездом, буквально накануне вечером, у меня появился сильнейший жар — температура поднялась до сорока градусов. Было очевидно, что поехать я не смогу. Я позвонил владыке Никодиму и сообщил ему о случившемся. Кажется, митрополит тогда был очень расстроен, что моя поездка не состоится. Мы поговорили с ним по телефону, обсудили наши дела, он пожелал мне скорейшего выздоровления».

Через несколько дней вдруг раздался звонок из Караганды — просили немедленно вылетать к отцу Севастиану. «Как же я был удивлен тогда: старец буквально отговаривал меня от такой ответственной поездки на Святую землю, а тут вдруг: “Срочно вылетай”. Но я поспешил исполнить благословение отца Севастиана, к тому же и чувствовал я себя уже гораздо лучше».

16 апреля, в субботу, митрополит Питирим прилетел в Караганду и сразу же с аэродрома поехал к старцу: «Выглядел он очень плохо. Был совершенно слаб. Таким, наверное, я никогда, ни при какой болезни его не видел… Он просил меня постричь его в схиму… Сразу же начались приготовления, откладывать далее было уже нельзя — старец был очень слаб. Благодарение Господу, всё удалось очень успешно: несмотря на изнеможение и слабость, отец Севастиан был в полной памяти, и нам удалось тогда же совершить пострижение его в великий ангельский образ.

Я был около старца буквально до последних часов его жизни. Той же ночью, после пострижения в схиму, ему стало очень плохо, он поисповедовался, причастился. Жаловался, что испытывает томление духа и тела» (из книги «Русь уходящая. Рассказы митрополита Питирима»). 19 апреля старец преставился ко Господу, завершив свой многотрудный земной путь.

Воплотивший в своей подвижнической жизни лучшие духовные традиции старчества Оптиной пустыни, прошедший весь ужас сталинских тюрем и лагерей, преподобный Севастиан, повинуясь воле Божией, избрал Казахстан местом своего служения. О святом Севастиане подвижник благочестия митрополит Иосиф (Чернов) сказал такие слова: «Он всё терпел со смирением, за всех молясь Богу о спасении и вразумлении. И вот за его слезы и молитвы ко Господу благодать Святаго Духа будет на Караганде до второго пришествия».

В древней пословице сказано, что люди не ходят к пустому колодцу. Потоки паломников из Казахстана, России, с Украины, из Белоруссии, Молдавии и иных стран к святым мощам преподобного Севастиана свидетельствуют о его действительной благодатной силе. Чудеса, явленные святым карагандинским старцем, многочисленны: исцелялись и продолжают исцеляться многие душевные и физические недуги, утихают скорби и ко благу изменяются житейские обстоятельства, находятся ответы на самые трудные вопросы.

Незадолго до смерти святой старец обратился к окружавшим его с назидательным словом: «Прошу вас всех об одном: живите в мире. Мир и любовь — это самое главное. Если будете иметь это между собою, то всегда будете иметь в душе радость. Достичь ее можно только миром, любовью, искренней сердечной молитвой. Ничем не спасешься, что снаружи тебя, а только тем, чего достигнешь внутри души своей и в сердце — мирной тишины и любви. Чтобы взгляд ваш никогда ни на кого не был косым. Прямо смотрите, с готовностью на всякий добрый ответ, на добрый поступок. Последней просьбой своей прошу вас об этом».

Согласно одному из карагандинских преданий, в 1833 г. в урочище на берегу реки Нуры молодой пастух Аппак Байжанов обнаружил гладкие, словно отполированные, «горящие» камешки — куски каменного угля. В марте 1906 г. у местного бая Игилика Утепова урочище «Караганды» приобретает купец из Петропавловска Никон Ушаков за 10 коней и 256 рублей, тогда же здесь начинается разработка угольных залежей. Со следующего года местный уголь уже получают соседние медеплавильные фабрики. Возникают несколько шахтерских поселений. В период гражданской войны промышленное производство в Караганде было остановлено. Однако провозглашенная в 1925 г. в СССР индустриализация требовала больших запасов топливного сырья, и в 1930 г. в Центральном Казахстане возобновилась разработка угольных месторождений. Вблизи урочища возникали небольшие поселки, которые постепенно соединялись в единое целое. К этому же году относится возникновение печально знаменитого Карлага (Карагандинского исправительно-трудового лагеря) — самого обширного в Советском Союзе. Первоначально он стал одним из тех лагерей, которые занимались хозяйственным строительством. Сосланные в Карагандинскую область представители 48 национальностей работали на более чем 70 предприятиях. В целом Карлаг за годы своего существования (с 1931 по 1956 г.) принял около миллиона человек. Но, поскольку архивы Карлага до сих пор остаются засекреченными, нет возможности назвать точное число его жертв.