Одной из задач редактора богослужебных книг является графико-орфографическое упорядочивание текста, служащее,прежде всего, его лучшему пониманию. Наличие разных способов расподобления омонимичных форм, вариативные ударения, различные варианты написания слов (слитно или раздельно, с титлом или без титла, с ерем или без него, с ером или с ерком, с омегой или с буквой он и т.п.) каждый раз ставят редактора перед выбором, и часто непростым.

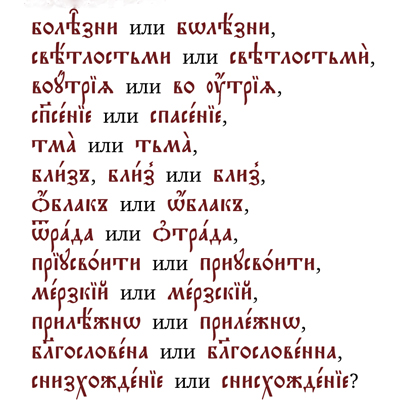

Какое написание предпочесть:

Грамматики и учебники церковно-славянского языка ограничиваются лишь общими сведениями по графике и орфографии, которых далеко не всегда достаточно для решения ре-дакторских задач. Кроме того, часто более-менее полную информацию можно собрать только из нескольких пособий.

Источник, положенный в основу публикации, хотя и служит опорой для нового издания, также не может полностью решить проблемы выбора, поскольку в дореволюционных изданиях разных лет и разных типографий нет строгого порядка и единообразия в оформлении текста. К тому же в настоящее время появляется много новосоставленных церковнославянских текстов, при подготовке к изданию которых редактор может опираться только на существующие пособия и на свой опыт.

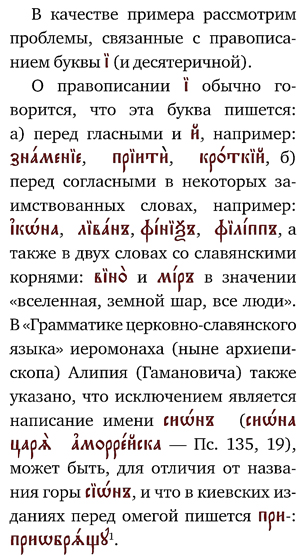

Правила, как мы видим, не сложные. С чем же на практике сталкивается редактор? Во-первых, редактор должен быть уверен в написании каждого заимствованного слова. Например, в некоторых изданиях Типикона [2] встречается ошибочное написание имени![]()

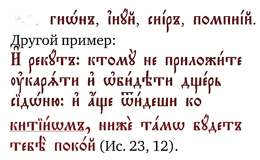

Во-вторых, отметим, что в заимствованных словах (чаще всего это имена собственные) приходится проверять случаи употребления ï не только перед согласной, но и перед гласной. Так, помимо приведенного имени царя ![]() не согласуется с правилом "ï пишется перед гласными" написание ï в именах собственных:

не согласуется с правилом "ï пишется перед гласными" написание ï в именах собственных:

В целом написание иноязычных слов обычно вызывает у редакторов церковнославянских текстов много вопросов; эта тема нуждается в отдельном исследовании, результаты которого желательно было бы отразить в некотором нормативном списке этих слов.

Далее, могут возникнуть затруднения с написанием слова "мир". Возьмем, например, один из тропарей восьмой песни канона Святителю Николаю (Октоих, глас 7, четверток утра):

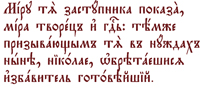

По разным изданиям Октоиха, включая старопечатные, начало этого тропаря имеет следующие разночте-ния:

Редактор, готовивший Октоих для публикации в новом наборе, остановился на написании в обоих местах слова «мир» через ï на ос-новании более поздних изданий с привлечением современного греческого издания текста этого тропаря: Τοῦ κόσμου σε προστάτην ἀνέδειξεν, ὁ κόσμου ποιητής τε καὶ Κύριος[3]

Данный пример свидетельствует, в частности, о том, что в прошлые века смыслоразличительной функции дублетных букв не уделялось такого внимания, как сегодня, когда выбор той или иной буквы в слове должен способствовать лучшему и, по возможности, однозначному пониманию текста.

Еще один пример. Кондак 7-й Акафиста новомученикам и исповедникам Российским ХХ века, посвященный преподобноисповедникам, а также службы священноисповеднику и преподобноисповеднику Российским ХХ века, содержат слова: "таже благочестно в мире пожив(ше)...". Из Богослужебной комиссии тексты поступают к издателям в гражданской графике, и при подготовке этих текстов к публикации в церковнославянской графике у редактора возник вопрос: о каком мире идет речь?

Что имеется в виду:

- благочестивая, мирная жизнь ![]() или

или

- жизнь среди людей, в обществе ![]() ?

?

Ответ из Богослужебной комиссии был следующим: "Речь идет о жизни среди людей в обществе, потому следует написать мир через и десятеричное".

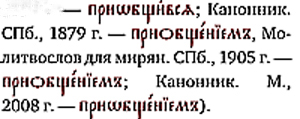

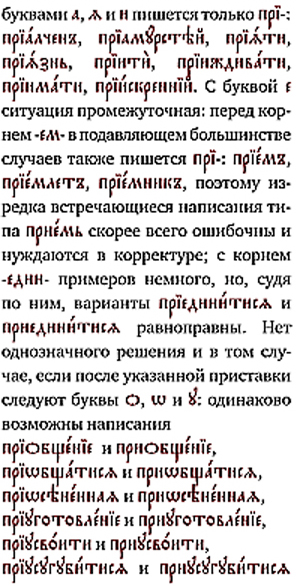

Последний пункт, на котором мы остановимся, — правописание ï при стечении гласных на стыке морфем (двух приставок, приставки и корня, корней в сложных словах). Как мы уже отмечали, в грамматике владыки Алипия (Гамановича) упоминается лишь о различном написании приставки при-/прï перед омегой: в киевских изданиях перед омегой пишется ![]() , в московских —

, в московских — ![]() .

.

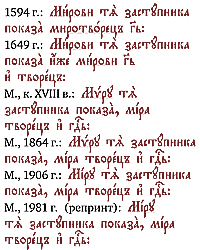

В действительности, этот случай не ограничивается только приставкой при- перед омегой и не зависит от места издания (например, встречаются следующие написания:

Октоих. М., 1893 г.

На основании данных Словаря частот[4] можно предположить, что перед

и т. д. Выбор остается за редактором.

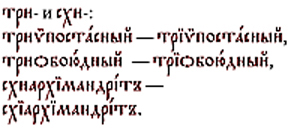

Эта же проблема возникает и в словах с начальными элементами

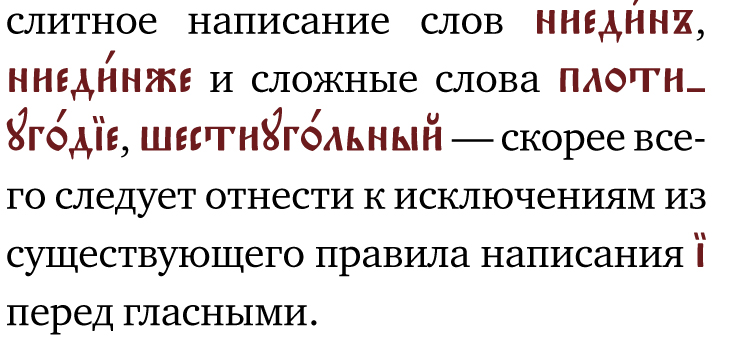

Другие встретившиеся нам случаи стечения гласных на стыке морфем -

Мы рассмотрели лишь один небольшой раздел церковнославянской графики и орфографии, в котором не так много трудных мест. Гораздо больше вопросов появляется при обращении к другим темам, например к таким, где выбор буквы зависит от грамматической формы слова (ω, ε, ѣ). Множество проблем, связанных, в основном, с разграничением слов по значению, возникает и при попытке выработать какие-либо правила написания слов под титлами.

Тем не менее редактор, опираясь на имеющиеся источники и учитывая современные подходы к публикации текста, должен установить для нового издания определенную графико-орфографическую систему, последовательно проводить ее на всех этапах подготовки текста, а также зафиксировать выработанные нормы и сделать их доступными для других сотрудников, поскольку над книгой часто работает не один человек.

Все это приводит нас к выводу о необходимости составления новых пособий, которые могли бы помочь редакторам церковнославянских текстов в решении проблем, связанных с существованием в церковнославянском языке многочисленных не толь-ко графико-орфографических, но и акцентологических, грамматических и других вариантов.

________________________

- ↑Алипий (Гаманович), иером. Грамматика церковно‑сла‑вянского языка. Джорданвилль: Свято‑Троицкий монастырь, Типография преп. Иова Почаевского, 1984. С. 18, 253.

- ↑2 М., 1896 г.; М., 2002 г

- ↑Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη. Aθήναι, [2008].С. 782.

- ↑"Словарь частот", упоминаемый в тексте можно посмотреть на сайте. Хотя этот словарь и не дает полной картины, так как составлен с использованием ограниченного количества изданий, он все же позволяет сделать некоторые выводы и в целом оказывает неоценимую помощь редактору церковнославянских текстов