С 7 ноября по 7 декабря в Государственном центральном музее современной истории России проходит организованная Свято-Тихоновским университетом выставка "Преодоление: Русская Церковь и советская власть", посвященная гонениям на Церковь в советские годы. Рассказывает ее куратор, заместитель декана богословского факультета ПСТГУ, кандидат исторических наук диакон Павел Ермилов.

— Отец Павел, как возникла идея проведения выставки?

— В этом году Свято-Тихоновский университет отмечает свое двадцатилетие. Средоточием юбилейных торжеств станет университетский актовый день, который приходится на 18-е ноября — день избрания святителя Тихона на Патриарший престол. Но это будет все-таки сугубо церковное празднование. Нам же хотелось по случаю двадцатилетия организовать еще и общественное мероприятие, адресованное светской аудитории. Мы всегда мыслили свой университет как площадку для диалога между Церковью и светским обществом, между светской и церковной наукой, средостение и напряжение между которыми необходимо преодолевать. Так возникла идея провести выставку в одном из государственных музеев.

— Почему была выбрана именно эта тематика?

— Изучение истории Русской Православной Церкви новейшего периода — одно из главных научных направлений нашего университета, где мы занимаем лидирующие позиции. Двадцатилетие дает возможность и даже обязывает нас подвести итоги, рассказать о результатах проделанной работы в том направлении, где мы более всего преуспели, поэтому выбор именно такой тематики был вполне закономерным. Кроме того, на этот год, объявленный Годом российской истории, приходится 75-летие событий, которые получили в нашей исторической литературе название "Большого террора". Для истории Русской Православной Церкви в ХХ веке это одна из ключевых дат наравне с 1917 и 1988-м годами. Все остальные даты представляются менее значимыми по сравнению с этими тремя. События 1937 года мы бы хотели отметить еще и потому, что они очевидно обойдены вниманием общественности и власти. В программе мероприятий Года российской истории, к сожалению, вообще нет дат, связанных с событиями церковной истории. Безусловно, одна из целей выставки — привлечь внимание к этим событиям.

— Дата открытия выставки, 7 ноября, наверняка была выбрана не случайно?

— Не только дата, но и место проведения выставки. Изначально была идея провести ее на церковной площадке, например в Храме Христа Спасителя. Но мы поняли, что для такого проекта целесообразнее выбрать другое пространство. У нас было много разных вариантов, нам предложили Государственный исторический музей, где мы делали выставку пять лет назад, еще несколько известных московских музеев. Но мы остановили свой выбор именно на Музее современной истории России, поскольку это бывший Музей революции. Дата открытия выставки — 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, родилась сама собой. И получилось всё довольно символично.

— Как на инициативу университета отреагировали в самом музее?

— Руководство музея оказалось весьма заинтересовано в нашем проекте. Дело в том, что в конце 2011 года была инициирована программа увековечивания памяти жертв политических репрессий и Музей современной истории России был выбран главной музейной организацией в рамках реализация этой программы. Поэтому здесь наша выставка попала в русло деятельности музея. Этот проект оказался важен и для позиционирования самого музея. Не секрет, что его до сих пор все называют Музеем революции, да и постоянная экспозиция мало изменилась со времен Советского Союза. Тем временем музей давно сменил вывеску и посвящен современной истории России, которая гораздо шире истории СССР. Поэтому включение в экспозицию церковной истории весьма значимо. История Церкви — это часть современной истории. Мы не должны ее вырезать из истории страны или редуцировать до совершенно абсурдных форм, как это нередко бывает. Важно напоминать, что современная история немыслима без истории Церкви, поскольку Церковь неотделима от общества.

— Получается, что желание работать над организацией подобной выставки было обоюдным?

— Да, здесь получилось совпадение интересов. Кроме того, в фондах музея хранится множество интереснейших экспонатов, которые не нашли места в постоянной экспозиции и поэтому мало известны. Наша совместная выставка дала возможность музею показать свои богатые фонды. Но не только Музей современной истории участвует в этом проекте. Экспонаты для выставки предоставили ведущие государственные и ведомственные архивы, Государственный исторический музей, Государственный музей политической истории России в Петербурге, региональные музеи, а также церковные структуры: многие епархии, музеи, монастыри, храмы, частные лица, которые хранят вещи, связанные с их родственниками, пережившими репрессии в ХХ веке. Выставка является, на мой взгляд, примером положительного опыта сотрудничества светских и церковных институтов в рамках единого проекта, имеющего большое воспитательное, историческое и политическое значение.

— В чем вы видите принципиальное значение проекта для современного общества?

— Наше современное общество поразительно мало знает о том, что пережили наша страна и наш народ в ХХ веке. Один епископ недавно сказал мне, что русский человек не хочет знать истории своего народа в XX веке чисто интуитивно, потому что в этой истории было так много лжи и предательства, так много ужасного, содеянного обезумевшими русскими людьми, что волей-неволей хочется дистанцироваться от этого, не вспоминать об этом, не давать этому никаких оценок. Не знать — проще, поскольку знание не может быть безоценочным. Но общая историческая память — это то, что делает группу людей народом, то, что объединяет и роднит. Поэтому мы пытаемся на основании документов, каких-то артефактов представить то, через что пришлось пройти верующим людям на протяжении XX века, и эта история — трагическая. При утверждении программы увековечивания памяти жертв политических репрессий Президент России сказал, что память о трагедиях страны не менее значима, чем память о победах и великих достижениях. Вот и мы тоже хотим об этой трагедии сказать, напомнить. Эта выставка обращена прежде всего к молодежи, потому что современный молодой человек очень мало знает именно об истории Церкви, ведь сейчас в школьной и вузовской программах об этом почти не говорят. Мы хотели бы об этой истории рассказать посредством тех материалов, которые лично нами изучены, которые прошли через наши руки. Мы выбрали то, что считаем наиболее репрезентативным, интересным, чтобы познакомить общество с этой частью истории Российского государства, а не только российской Церкви.

Другая идея выставки — показать, что Церковь не надо ассоциировать только с теми формами, которые мы видим, что Церковь не картинка, а прежде всего содержание. Современный обыватель привык к тому, что Церковь — это то, что показывают по телевизору 7 января во время трансляции богослужения из Храма Христа Спасителя: всё так пышно, богато и масштабно. Церковь — это обязательно красивые сосуды, красивые облачения, золотые купола. Конечно, это соответствует природе Церкви. Бог есть красота. Всё, что близко к Богу, должно быть величественно и красиво. Но Церковь может существовать и в других формах. Мы хотим показать, что то убожество, которое сопровождало жизнь Церкви в ХХ веке, нисколько не умаляло ее величия и красоты. Картонные иконки, кресты и панагии из жести, евхаристические сосуды из папье-маше — это тоже жизнь Церкви. В этих условиях шла полноценная духовная жизнь, во многом более богатая и плодотворная, чем сейчас.

— С какими сложностями пришлось столкнуться при организации?

— Задача рассказать историю недавних событий в принципе очень сложна. Давайте признаемся, что история Церкви ХХ века еще не написана. Наверное, лет через сто всё станет на свои места. Сейчас же еще слишком много идеологизировано, политизировано, неизвестно, скрыто от нас. Многие документы не то чтобы нельзя представить на выставке — к ним в архивах не допускают даже исследователей. Что-то выносить на всеобщее обозрение просто не этично. Поэтому любой рассказ будет в чем-то ущербным и неполноценным, всегда кому-то не понравится. Но любая история является авторской. Мы пытаемся представить эту историю, так как мы ее знаем, понимаем, расставить те приоритеты, которые нам кажутся важными, представить тех героев, кого считаем героями и т.д. Разумеется, сделать это тоже непросто.

— Сразу возникает вопрос, насколько выставка будет документальной? Ведь наверняка придется столкнуться с критикой, что на выставке что-то преувеличено, что-то — лишь голословные утверждения?

— Поскольку тематика выставки довольно сложная и противоречивая, мы при выстраивании этой экспозиции старались быть научно объективными, не навязывать никому своей точки зрения, а представить эту историю такой, какой она есть, пусть и в нашем изложении. Поэтому у нас очень большой акцент ставится на документальности. Из ведущих российских архивов были выбраны ключевые документы, которые во многом обозначают контуры этой истории. Поэтому любой пришедший на выставку увидит много документов, сможет почитать их и сказать: да, это было так. Мы ничего не придумываем, здесь нет никаких клише, ничего не преувеличиваем. Мы хотим, чтобы человек сам что-то выстроил в своей голове на основании тех материалов, которые мы ему представим. Посетителю выставки предстоит проделать самостоятельно определенный интеллектуальный труд. Тот факт, что выставку готовит университет, уже демонстрирует, что в научном плане выставка должна быть очень основательна. В то же время мы учли, что экспозиция не должна быть сухой, поэтому восприятие этих материалов облегчено за счет большого числа фотографий и артефактов. Всё сделано так, что можно посмотреть выставку за полчаса, а если кто-то захочет стоять и читать все документы, думать, сравнивать, то сможет провести в этом пространстве несколько часов, и у него не будет недостатка в материалах для размышления.

— Можете рассказать подробнее, что можно будет увидеть на выставке? Привести какие-либо примеры?

— В первую очередь документы: документы высшей церковной власти, высшей гражданской власти, различные региональные документы. Будет представлено много материалов репрессивного делопроизводства: следственные дела, личные дела заключенных. Мы хотим представить весь репрессивный механизм: разрешения на аресты, протоколы допросов, приговоры, справки об освобождении или, напротив, свидетельства о смерти. Будут выставлены следственные дела известных церковных деятелей. К примеру, из архива ФСБ нам в оригинале предоставили следственное дело Патриарха Тихона: такой огромный том, который сам по себе впечатляет, особенно по сравнению с делами других священнослужителей из 15–20 страниц. В экспозицию вошло следственное дело известного старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина), который был репрессирован уже после войны по доносу одного из своих собратьев-священнослужителей. Всего не перечислить. Могу лишь заверить, что по содержанию экспозиция получилась весьма живой и интересной.

— Будет ли отображено пропагандистское сопровождение этих дел?

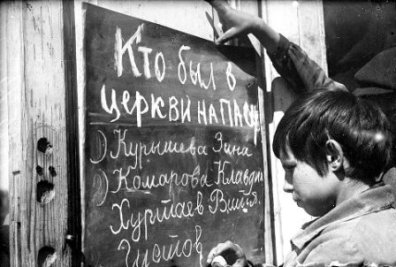

— Конечно. Часть экспозиции посвящена антирелигиозной пропаганде. Посетители смогут увидеть секретные документы о принципах ведения антирелигиозной пропаганды и другие материалы. Пропаганда велась везде: в школах, высших учебных заведениях, в армии, среди колхозников и т.д. Поэтому будут представлены разные типы и формы материалов: официальная периодика, серьезные научные издания, плакаты, листовки, стенгазеты. Выстраивается очень интересная подборка. Из одного театра мы взяли куклы, которые использовались в 1920-х годах при постановке антирелигиозных спектаклей. Но нами не ставилась задача просто поместить эти экспонаты как примеры издевательств над чувствами верующих и "работы с населением", мы приводим их как исторические источники.

— Какой период истории России охватывает выставка?

— Смысловой центр экспозиции ложится на эпоху самых масштабных и кровавых гонений: с 1917 по 1937 год. Однако мы также пытаемся показать, какими были гонения на Церковь в послевоенный период. Часто можно слышать, что никаких особенных гонений на Церковь после войны не было, никого не расстреливали, храмы были открыты и битком набиты народом, патриархов награждали советскими орденами. Нелегко показать, какими были гонения в 1950–1970-е и даже в 1980-е годы. Мы и пытаемся решить эту проблему с помощью самых разных материалов. Например, показываем разрешение увольнять с работы за ношение нательного крестика или заявления священников об отказе милиции выезжать для расследования случаев хулиганских нападений на храмы. Мы подобрали очень интересные материалы по гонениям в 1960–1970 годы. Есть рапорт священника епископу, где он говорит, что к нему пришли накануне из райисполкома и сказали, что в течение недели он должен освободить дом, где проживает с семьей, поскольку дом конфискуется под детский сад. Нам сейчас говорят, Церковь отбирает детские садики у страны. Но те, кто это говорят, не хотят вспоминать, что сначала для этих детских садов отобрали дома у Церкви.

— Что означает выставка для внутренней жизни университета?

— Наш университет — молодой, хотя эта молодость относительна, потому что история Русской Православной Церкви в новых условиях отсчитывается с начала 1990-х годов. И в этом смысле у нас за плечами достаточно солидное прошлое. Эта выставка — своеобразная коллективная докторская диссертация, место, где в доступном виде представлены научные достижения наших сотрудников. Реализация этого проекта — своеобразный экзамен, демонстрация наших способностей и достижений. Свидетельство того, что за эти 20 лет нами сделано много и нам есть о чем рассказать.

Беседовал Стахий Колотвин