УНИКАЛЬНЫЕ ИКОНЫ И РАРИТЕТЫ ИЗ НАСЛЕДИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИХ РЕЗЧИКОВ ХРУСТАЧЕВЫХ НА ВЫСТАВКЕ В МУЗЕЕ ИМ. АНДРЕЯ РУБЛЕВА

В помещении для «выставок одного экспоната» на втором этаже главного экспозиционного корпуса в Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева (ЦМиАР) устроители умудрились разместить 38 предметов. Удалось это в том числе и потому, что сами экспонаты небольшие, подчас миниатюрные – образки, складни, резные кресты. Ценность их в том, что все они изготовлены представителями династии Хрустачевых – знаменитых дореволюционных мастеров из Сергиева Посада, поднявших в русском Православии искусство резьбы по дереву на высочайший уровень, недостижимый даже в наши дни.

Конечно, резные миниатюры в крупных монастырях изготавливали и ранее – с XV века. Но по сути то были эксклюзивные изделия, заключавшиеся, как правило, в драгоценные оправы и находившиеся в домах знати и высшего духовенства. Как народный промысел это ремесло становится известным в XIX столетии. И именно Ивану Хрустачеву, вовремя уловившему общественный интерес к русским корням в искусстве, принадлежит заслуга соединения высочайшего уровня исполнения с более-менее демократичной себестоимостью продукции, благодаря которой его имя приобрело поистине всенародную известность.

«Золото» всероссийского масштаба

Ваню, потерявшего в девятилетнем возрасте отца, мать отдала в так называемое народное училище при Лавре, где бесплатное образование получали посадские дети из разных сословий. Но уже вскоре мальчик постигал премудрости искусной резьбы у «дяди» - так в те времена называли мастера-наставника. С 1862 года его имя прослеживается в лаврских архивах: монастырь заказывал ему резные изделия, которые продавал с 1,5-2-кратной наценкой паломникам. Самые дешевые образки в розницу уходили за 30-60 копеек (примерно цена одной курицы или мешка картошки), и в экспозиции можно видеть подобную работу на традиционный для Троицких святынь сюжет «Явление Богородицы святому Сергию». «Самоучка, но от природы чрезвычайно любопытный, Иван Хрустачев любил ходить по модным магазинам Кузнецкого моста в Москве, где в витринах тщательно рассматривал резные безделушки, находя в них что-то полезное для собственного творчества», - говорит куратор выставки заведующая сектором декоративно-прикладного искусства ЦМиАР Елена Давыдова.

Подлинное профессиональное признание к Хрустачеву приходит на художественно-промышленной выставке 1882 года в Москве, где он участвовал вместе со старшим сыном Константином (получившим, к слову, денежную премию как подающий надежды молодой мастер) и единогласным решением жюри был удостоен золотой медали. Несколько предметов из «выставочной» серии Хрустачевых попали в отделение промыслов Московского кустарного музея, благодаря чему со временем оказались в фондах Музея декоративно-прикладного и народного искусства и дошли до нас. В их числе потрясает и по орнаменталистике, и по качеству изготовления рельефа, и по степени общего эстетического наполнения напрестольный крест, изготовленный по мотивам и по иконографической схеме известных со Средневековья афонских крестов (в России один из них, датированный 1549 годом, можно видеть в Государственном Эрмитаже). На лицевой стороне средокрестия мы видим Распятие, на оборотной – сцену Благовещения. Шестигранная подставка на профилированном постаменте несет четыре яруса изображений: нижний – со сценами из жития Преподобного Сергия, второй – погрудные фигуры апостолов, третий – пророков, верхний – мучеников. Самые крупные фигуры нижнего яруса оказываются не выше двух сантиметров, при этом линии их прописаны с «фирменной» для Ивана Хрустачева феноменальной деталировкой. Другие три экспоната, уцелевших с выставки 1882 года, – это так называемые «портреты с фотографических карточек» (по собственному признанию автора, сделанные им в виде опыта) – позволили блистательно реализоваться еще одному направлению таланта сергиевопосадского самородка. Это рельефные портреты московского генерал-губернатора князя В.А. Долгорукова и двух российских императоров – только что восшедшего на престол Александра III и погибшего от рук террористов Александра II, которого художник запечатлел на смертном одре. Причем зритель может различить даже двуглавые орлы на пуговицах мундира почившего государя, а при взгляде сверху открывается вторая, правая половина лица самодержца, словно подернутая дымкой.

«Не ниже своего отца»

Благодаря стараниям директора Кустарного музея Воронецкого после московского успеха 1882 года хрустачевская резьба путешествует по крупнейшим выставкам России и зарубежья. Представлявший посадских резчиков Константин Хрустачев на Всемирной выставке в Париже в 1889 году получает бронзовую медаль. Его младший брат Василий в 1896 году на Нижегородской выставке удостоен серебряной медали и лестной оценки мастерства «не ниже своего отца». Василий в начале ХХ века возглавляет отделение художественной резьбы по дереву в открывшемся тогда в Сергиевом Посаде филиале Строгановского училища, и священник Павел Флоренский заказывает ему памятные резные иконки в честь рождения своих детей.

К этому времени основатель династии вместе с сыновьями в совершенстве осваивает технику горельефа и сосредотачивается на изготовлении сложных трехстворчатых складней, аналойных икон (высотой до 35 см) и крупных панно на кипарисовых досках (паломникам в монастырских лавках такие продавали по шесть рублей), а также священных сосудов с резным декором и панагий по заказу духовенства. Представление об этом периоде творчества дает икона «Явление Богоматери Преподобному Сергию с избранными святыми» из Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии.

«На ее обороте сохранилась чернильная надпись «пожертвована мещанином Иваном Иосифовичем Бабушкиным в храм 24 декабря 1896 года», - рассказывает Елена Давыдова. – К сожалению, мы не знаем, о какой именно церкви идет речь. Но прототипом для этой работы, скорее всего, стал близкий образ со сценой «Благословение Преподобным Сергием князя Димитрия Донского на битву против Мамая» и двумя клеймами с поясными фигурами святителя Николая и мученицы царицы Александры (ныне в Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге). Общество хоругвеносцев Сергиева Посада, заказавшее эту работу Хрустачеву, преподнесло ее государю императору, когда тот посещал с супругой Лавру в преддверии коронационных торжеств. Здесь же в верхней части иконы по бокам от Пресвятой Троицы, как видите, четыре святых. Помимо указанных выше, это еще благоверный князь Александр Невский и равноапостольная княгиня Ольга. Скорее всего, по желанию заказчика резчик изобразил здесь небесных патронов отца молодого государя и его старшей дочери Ольги, родившейся в ноябре 1895 года».

Икона святителя Феодосия Черниговского, первого из канонизованных в царство Николая II святых Церкви Русской, привлекает внимание сохранившимся ажурным венчиком из тончайших стеклянных нитей. Он символизировал лучи сияния, исходящего на угодника Божия. Особенно замечательно, что этот артефакт удалось сберечь после утраты предохранявшего резьбу фасадного стекла, и теперь он достоин самого пристального рассмотрения безо всяких помех.

Гибель династии

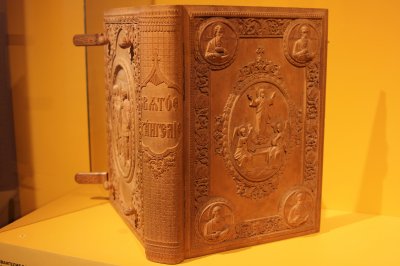

Одна из позднейших дошедших до нас работ основателя фамильной династии – плод творческих экспериментов, которые он любил практиковать всю жизнь. Цельнодеревянный, сплошь покрытый резьбой оклад для напрестольного Евангелия (1908 год) на выставку представил Музей книги Российской государственной библиотеки. Происхождение его неизвестно. Судя по образам равноапостольной Марии Магдалины и благоверного князя Александра Невского – святых, тезоименитых Александру III и Марии Федоровне – раритет мог поступить из одноименного придела (посвященного четвертьвековому юбилею венчания августейшей четы) в главном полковом храме Московского гарнизона на Ходынском поле.

На талант Ивана Хрустачева обратил внимание Николай II. В 1903 году государь император пожаловал посадскому кустарю звание почетного гражданина, а в 1913-м – личное дворянство. Через год, не дождавшись награждения Почетным знаком в честь 300-летия Дома Романовых, художник скончался. Наследники продолжили дело отца, но новая эпоха не благоволила их мастерству.

После революции Константин Хрустачев еще резал иконы (одна из выставленных – с образом царицы-мученицы Александры – вероятно, была подарена на Новый, 1922-й, год младшей дочери Саввы Мамонтова Александре, последней владелице усадьбы и первому директору музея «Абрамцево»). Но в моду входили изображения комсомольцев, колхозниц, спортсменов и передовиков, которые слабо вязались с филиграннным декором по дорогому кипарису. Впрочем, артель, где служили потомки Хрустачевых, в Загорске просуществовала вплоть до войны. С ее закрытием оказалась перевернута и последняя страница истории самобытного направления в декоративном церковном искусстве. Сейчас ювелиры, используя современные подходы и методы, осваивают технику работы с деревом в производстве так называемых личных святынь (нательных крестов, перстней, образков). Но подобных хрустачевским ясности и точности исполнения горельефов и сквозных рельефов мы у них пока не видим.

Выставка открыта до 16 июля. Вход свободный