ПРИХОД ВОССОЗДАЕТ ЛЕГЕНДАРНЫЙ МОНАСТЫРЬ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

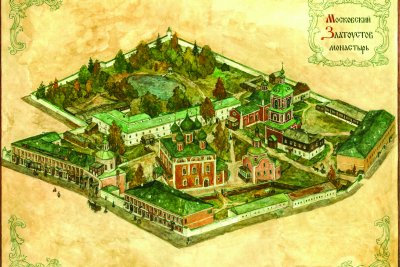

Существовавшая более пяти веков и закрытая большевиками столетие назад славная и почитаемая московская обитель — Златоустовский монастырь — постепенно возвращается в нашу жизнь — пока в памяти верующих горожан, в пространстве музея, открытого Церковью на ее месте, в установленных на улицах и во дворах мемориальных знаках. У истоков этой деятельности стоит Центр изучения истории и наследия Московского Златоустовского монастыря, учрежденный приходской организацией ближайшего храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке. О том, как весьма скромными силами удалось добиться официальной регистрации нового объекта культурного наследия в центре столицы, а также о новых задачах, стоящих перед историками и энтузиастами, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель центра священник Сергий Чураков.

— Ваше преподобие, как получилось, что весь комплекс работ по приданию охранного статуса месту расположения бывшего Златоустовского монастыря взвалил на себя не синодальный отдел, не епархиальная структура, а один-единственный приход?

— В 2006 году нашему храму под приходской дом в постоянное бессрочное пользование передали единственное сохранившееся от монастырского архитектурного ансамбля здание — келейный корпус в 5-м владении по Малому Златоустинскому переулку 1862 года постройки. Здесь сосредоточилась миссионерская и образовательная деятельность прихода. Мы понемногу, на общественных началах занимались и изучением истории монастырского квартала. А пятью годами позднее в траншее при ремонте теплотрассы рабочие обнаружили элементы 16 саркофагов от древних надгробий. При изучении надписей на крышках выяснилось, что в них покоились останки членов семьи сибирского царевича Алексея Кучумовича и младенец (девочка) из рода Стрешневых, возвысившегося после брака Евдокии Стрешневой с царем Алексеем Михайловичем. Это событие помогло осознать: Златоустовский монастырь не остался под толщей невообразимого прошлого; возможно, мы в буквальном смысле топчем его погребенные в культурном слое остатки и в любом случае соприкасаемся с его вполне осязаемым наследием. При колоссальной помощи известного москвоведа Владимира Козлова тогда же, в 2011 году, мы провели первую научную конференцию, собравшую всех ученых и краеведов, которые еще в 1990-е годы занимались историей квартала. Быстро выяснилось, что формат конференции — самый продуктивный для привлечения специалистов и обмена между ними полезной информацией. Поэтому с 2014 года здесь проводятся уже ежегодные чтения. C определенного момента они разделились на две секции: историко-мемориальную и богословскую, посвященную творениям святителя Иоанна Златоуста. В результате в нашем распоряжении оказался мощнейший пласт информации, включившей в себя в том числе оцифрованные (благодаря содействию Троице-Сергиевой лавры) фонды Златоустовского монастыря из Российского государственного архива древних актов, а также собственно монастырский архив (к сожалению, неполный из-за разорявших обитель опустошительных пожаров).

Чуть позже пришло понимание, что здесь, на месте бывшего монастыря, нужна и молитвенная жизнь. В 2016 году появилась молельная комната, позднее преобразованная в домовую часовню. Мы начали с еженедельного водосвятного молебна с чтением акафиста перед иконой Божией Матери «Знамение». Написали точный список с почитавшегося в монастыре чудотворным образа Знамения Пресвятой Богородицы с изображением святителей Иоанна Новгородского и Николая Мирликийского на полях. Максимально точно воссоздали икону святителя Иоанна Златоуста — в соответствии с характерным для Москвы конца XV века иконографическим изводом и с учетом внешнего вида (размеров и геометрических характеристик) драгоценного оклада главного храмового образа, хранящегося в Музеях Московского Кремля. Стали читать Псалтирь с поминовением всех, кого прихожане нашего храма указывают в соответствующих записках, имен из всех выявленных списков монастырской братии и из других документов, содержавших послужные списки обители, а также из Синодика Златоустовского монастыря XVII столетия. Поначалу это молитвословие занимало три часа в сутки, затем шесть, а теперь длится ежедневно с 8 до 22 часов.

— Территория бывшего монастырского квартала весьма сильно иссечена современной застройкой. Свободное место с учетом действующих в историческом центре Москвы градостроительных норм и правил здесь найти весьма сложно. Где, как вам кажется, можно было бы поставить полноценный храм?

— Обсуждаются несколько возможных мест. С точки зрения обращенности в городскую среду лучше других кажется вариант с надвратной церковью Захария и Елисаветы по красной линии Большого Златоустинского переулка с сохранением ведущих во двор дома 5/3 калитки и ворот. Это в каком-то смысле позволило бы примирить архитектурные пространства варварски уничтоженного монастыря и выросшего на его месте жилого квартала. Если иметь в виду мемориализацию родового захоронения Апраксиных и других птенцов гнезда Петрова, то вернее, конечно, направить усилия на воссоздание Благовещенской церкви с минимальным сдвигом от ее первозданных координат (небольшую часть ее исторического притвора сейчас занимает упомянутый жилой дом, и, кроме того, немного мешают невразумительные хозпостройки в виде сараев). Но с позиций как градостроительного мышления, так и исторической правды правильнее всего, конечно, говорить о воссоздании бывшей зимней Троицкой церкви постройки 1757–1761 годов. На ее месте в советское время появилось здание детского сада «для семей большевиков». Но этот объект уже давно приватизирован — более того, выставлен на продажу, что позволяет надеяться на начало переговорного процесса. В любом случае спокойное обсуждение взаимных намерений на серьезном государственном уровне мне представляется вполне возможным. Троицкая церковь в центре монастырского квартала, немного удаленная от 50-квартирного жилого дома, позволила бы говорить об обретении точки равновесия между церковной памятью этого места и наследством богоборческого XX века. Даже нынешние жители, в том числе и далекие от Церкви, ощущают инаковость этого места, чувствуя себя «наследниками обители поневоле». У одного из старожилов — выступивших, кстати, в качестве энтузиастов установки мемориального камня с неугасимой лампадой — в семье случилась трагедия: в том самом здании бывшего детского сада свел счеты с жизнью сын. Постепенно в сознании жителей утверждается мысль о справедливости появления здесь храма, в чем есть заслуга и нашего центра.

— В позапрошлом году произошло знаковое событие: монастырскому кварталу официально присвоен охранный статус. Как этого удалось добиться?

— Заявку на придание территории статуса достопримечательного места подавала приходская организация. Мы проделали колоссальную работу по изучению и анализу вскрытых участков культурного слоя, археологических находок, научных работ по истории квартала. Увы, даже в новейшее время исторические здания продолжали разрушаться: Братский корпус (в основе которого была постройка XVII века) снесли в 1996 году (а его последний маленький кусочек — три года назад). Мириться с этой практикой было нельзя, спокойно смотреть на снос — невозможно. Рад, что наша деятельность увенчалась успехом. В Москве сейчас восемь достопримечательных мест, но наше стало хронологически первым, официально зарегистрированным Департаментом культурного наследия в реестре памятников.

Полную версию материала читайте в третьем, мартовском номере "Журнала Московской Патриархии" и скоро на нашем сайте