Осень в российских музеях Готовящийся к 75-летнему юбилею Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева радует ценителей исторического наследия открытым хранилищем белокаменных памятников, музейные работники Коломенского напоминают о почитании святого великомученика Георгия жителями древнего царского села, а в Выборге демонстрируют иконы, восстановленные московскими студентами-живописцами. Несмотря на относительное летнее затишье, государственные учреждения культуры подготовили к началу осени несколько любопытных и важных для церковной аудитории экспозиций. PDF-версия.

28 октября 2022 г. 15:00

Выставочный гид Две выставки в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, одна из которых посвящена юбилею реставрационных мастерских, «Осенний салон» сергиево-посадских мастеров церковных искусств и псковская экспозиция современных художников. «Журнал Московской Патриархии» — о выставках конца 2020 года, которые нельзя пропустить. PDF-версия

18 ноября 2020 г. 19:50

В Музее современной истории России открылась выставка, посвященная вековому юбилею окончания Гражданской войны В название главной выставки, подготовленной к 100-летию Русского исхода Музеем современной истории России (свои экспонаты сюда предоставили около десятка государственных учреждений культуры, а главный соорганизатор наряду с Минкультуры РФ – Благотворительный фонд актеров), взята строчка из песни-посвящения Александра Вертинского погибшим в октябре 1917 года московским юнкерам. Это не случайно: в центре предметного ряда экспозиции – мемориальные реликвии, посвященные Вертинскому и его знакомому белогвардейскому генералу Якову Слащеву (по чьей просьбе артист, кстати, исполнил упомянутую песню весной 1919 года в Одессе). «Вертинского и Слащева нельзя назвать друзьями, но Гражданская война в каком-то смысле переплела их судьбы: оба стали эмигрантами, а впоследствии – «возвращенцами», - говорит старший научный сотрудник Музея современной истории России Федор Кукин.

4 ноября 2020 г.

Копья вокруг копий Справедливость тезиса «любая копия хуже оригинала» трудно оспаривать: любая копия вторична – а значит, неминуемо оказывается в тени оригинала. Однако в мире искусства есть исключения, и особенно много их там, где сотворивший оригинал художник отстоит от нас по времени на многие столетия. К такому парадоксальному выводу подводит посетителей выставка из фондов Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева «Взгляд из ХХ века. Древнерусская храмовая живопись в копиях художников советского времени», открывшаяся в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели».

16 октября 2020 г. 10:50

Фрески Калязинского монастыря проступают из-под толщи времени К 80-летию гибели архитектурного ансамбля Троицкого Макарьева монастыря в затопленном при создании Угличского водохранилища городе Калязине Государственный музей архитектуры преподнес поистине царский подарок ценителям и знатокам православного искусства. Здесь открылась постоянная экспозиция, которая представляет и сами сохраненные фрагменты стенописи соборного храма обители, и подробно рассказывает об истории их спасения и растянувшейся на несколько поколений реставрации.

18 сентября 2020 г. 14:20

Святыня как путеводитель Обычай посещать святые места в Православии известен с глубокой древности, и Русь не исключение. Впрочем, очень долго поклонение вселенским христианским святыням оставалось у наших предков уделом избранных – людей или очень богатых, или принадлежавших к военной либо дипломатической элите. И даже в этих сравнительно узких кругах побывать, к примеру, в Палестине считалось невероятным везением и знаком особой Божией милости. Лаконичная экспозиция в зале временных выставок Музея им. Андрея Рублева предлагает вниманию посетителей связанные с дальними странствиями святыни более позднего Нового времени, когда паломничество стало осознаваться как неотъемлемый атрибут культуры верующего человека.

27 августа 2020 г. 11:22

Преображение в Кижах На онежском острове Кижи отреставрирована Преображенская церковь – уникальный 37-метровый деревянный храм с 22 главами, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника, целиком занимающего сейчас всю островную территорию, это поистине эпохальное событие. Ведь сами проектные и производственные работы на насчитывающем 306-летнюю историю памятнике заняли без малого два десятилетия. Ровно 40 лет под сводами храма, закрытого в 1980 году из-за аварийного состояния, не ступала нога туристов. А богослужения тут не совершались и вовсе с 1937 года.

18 августа 2020 г. 14:00

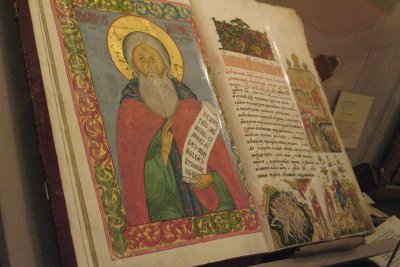

Как глаголица стала кириллицей Широкому зрителю впервые представлен один из наиболее значимых библиографических памятников Древней Руси – самая ранняя из ныне известных иллюстрированная «Книга шестнадцати пророков с толкованиями». Рукопись, датированная 1489 годом, в кругу специалистов известна как «Толковые пророки». Она представляет собой библейские пророчества с толкованиями блаженного Феодорита, епископа Кирского (386 – 457). Уже в наши дни исследователи восстановили имя заказчика этого изделия, выскобленное в писцовой записи по неизвестной причине. Им оказался великокняжеский дьяк Василий Мамырев (+1491), незадолго до земной кончины принявший монашеский постриг с именем Варсонофий.

31 июля 2020 г. 12:00

Иконы места Исстари в память о совершенном паломничестве верующие христиане старались увезти с собой местную святыню — икону, посвященную небесному покровителю монастыря или прославившему эту точку на карте событию. После отмены крепостного права, когда паломничество на Руси приобрело массовый характер, возникла целая индустрия сравнительно дешевых раздаточных образков. Но темой давнего собирательства московского художника Николая Паниткова стала не продукция поточного производства, а более древние святыни — паломнические реликвии, создававшиеся иконописцами по единичным заказам или крайне ограниченным тиражом. Семь десятков самых интересных и редких из них, датирующихся в основном XVIII столетием, представлены на персональной выставке коллекционера «Дорогами Святой Руси» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Ни один из иконописных памятников не подписан автором, и все без исключения они впервые вводятся в научный оборот. PDF-версия

3 июля 2020 г. 11:00

Меж двумя престолами Среди первых выставок, открывшихся после вынужденного простоя во Дворце Алексея Михайловича, эта особенно сильно побуждает к размышлениям об исторических параллелях. Автор ее концепции к.и.н. Андрей Топычканов вспомнил, что к истории Коломенского самое непосредственное отношение имеет не только хронологически второй государь в романовской династии, но и его знаменитый современник Патриарх Никон. Предстоятель часто гостил в летней царской резиденции, и однажды самодержец здесь даже подарил ему саккос, вошедший в историю как коломенский и ныне хранящийся в Московском Кремле. Поэтому Андрей Топычканов предложил посетителям музейный взгляд на эволюцию отношений двух великих людей той примечательной эпохи.

19 июня 2020 г. 14:00

|

14 июля 2014 г. 12:00

От Преподобного Сергия до Преподобного СерафимаЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА В МОСКОВСКОМ МУЗЕЕ ИМ. АНДРЕЯ РУБЛЕВА СВЯЗЫВАЕТ НАСЛЕДИЕ ДВУХ ВЕЛИЧАЙШИХ УГОДНИКОВ БОЖИИХ Эстафету юбилейных выставок, посвященных 700-летию Преподобного Сергия Радонежского (см. нашу публикацию в № 6 ЖМП), подхватил Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. Здесь решили не ограничиваться рамками богатейших фондов, связанных с именем «игумена Земли Русской», а попытались связать их с наследием другого великого святого нашей Церкви – Преподобного Серафима Саровского. Выставка «От Преподобного Сергия Радонежского до Преподобного Серафима Саровского» – отнюдь не новое слово в современном экспозиционном деле. Но на любопытные параллели вдумчивого посетителя она обязательно наведет. От инкунабул до открытий последних лет Самое первое ощущение - эклектичность как всей экспозиции, так и отдельных экспонатов. Но это, пожалуй, оттого, что устроители собрали в компактном музейном зале несколько десятков икон знаменитых «собеседников» Преподобного Сергия – его пострижеников, учеников и последователей, основавших множество обителей в московских, вологодских, поволжских и северных землях. Меж тем, в этом большом разделе присутствует безусловный «лидер». Это только-только покинувший реставрационные мастерские образ Ветхозаветной Троицы с несколькими подробно проработанными сюжетами, тематически связанными с истреблением Содома и Гоморры (Авраам поклоняется Троице, Авраам омывает ноги Ангелам, Авраам умоляет Ангелов пощадить праведников в Содоме, Авраам закалывает тельца, Сарра месит тесто, жертвоприношение Адама, Ангелы выводят Лота и его семейство из Содома, гибель Содома и превращение Лотовой жены в соляной столб). Он был написан в конце XVIII века в Поволжье. Основную же часть экспозиции несомненно украсили несколько библиографических памятников, представленных главной библиотекой страны. В первую очередь, это четверка раритетов – три рукописных и один старопечатный: список болгарского извода Слов постнических Василия Великого (последняя четверть XIVв.) с запечатлевшей автора в образе монаха-писца миниатюрой; составленный рукой Пахомия Логофета «Апостол» с толкованиями, с Житием и службой Преподобному Сергию Радонежскому (1440-е годы); выдающийся образец древнерусской каллиграфии «Буслаевская» Псалтирь с восследованием (поступила вкладом в Троице-Сергиев монастырь, вероятно, вскоре после завершения в конце XVв.); напечатанный в 1646 г. в Москве экземпляр первого издания Жития Преподобного Сергия в редакции троицкого келаря Симона (Азарьина) (позднее украшенный живописными миниатюрами). Непростительной ошибкой будет пройти мимо витрины с научным открытием последних лет – меднолитыми крестами-энколпионами первой половины XVI в. «По форме они напоминают золотой наперсный крест, по преданию, присланный основателю Троицкой обители константинопольским Патриархом Филофеем вместе с грамотой-благословением на устройство монашеского общежития, - говорит куратор выставки кандидат искусствоведения Яна Зеленина. – На оборотной створке этих крестов – неизменно три рельефных изображения. В центре – ростовое, Преподобного Сергия, ориентированное на образ святого с шитого покрова начала 1420-х годов. А по бокам – поясные, святителя Николая и архидиакона Стефана. Такой выбор для нас пока еще не понятен. Возможно, где-то вместе хранились мощи этих святых». Житийная иконография: правила и исключения Но главное на выставке, конечно – ряд икон, посвященных Преподобному Сергию (как классических, так и не совсем). Прежде всего, это еще один образ Преподобного в полный рост из дмитровского Успенского собора, созданный в начале XVII в. иконописцами Клементьевской слободы, приписанной к Троице-Сергиеву монастырю (ныне находится в фондах Музея им. Андрея Рублева). «И постановка фигуры, и изобразительные черты лика святого – к примеру, характерная прическа с шапкой волос на прямой пробор – все говорит о заимствованиях из того самого первого изображения святого на шитом покрове начала 1420-х годов», - говорит Яна Зеленина. Кроме того, в этой части выставки – три житийные иконы, у которых стоит задержаться подольше. Одна из них завсегдатаям музея, возможно, хорошо известна, так как находится в постоянной экспозиции. Это созданный около 1510 г. сыном знаменитого Дионисия Феодосием образ с 17 клеймами, происходящий из упомянутого Успенского собора. Еще два памятника демонстрируются широкой публике впервые. Оба помогают по-новому взглянуть на житийную иконографию Преподобного, не повторяя в точности ни один из известных циклов в подборе и композиции сюжетов. «Посмотрите на эту замечательную икону первой половины XVII столетия с 20 житийными клеймами из частного собрания московского коллекционера Валерия Алексеева-Набокова. - замечает соавтор выставки Лариса Алехина. – Чуду воскрешения младенца здесь посвящен целый рассказ, уместившийся на двух клеймах. Но эпизодов на них запечатлено еще больше – из-за того, что на каждой миниатюре сюжет дается в развитии. Вот мертвого младенца приносят и кладут на скамью, а Преподобный тут же молится о нем – сначала стоя, а затем коленопреклоненно. В следующем клейме Сергий возвращает воскресшего младенца счастливому отцу и здесь же – благословляет уходящих визитеров. В другой житийной иконе с образом коронования Божией Матери и дюжиной клейм, происходящей из Спасо-Прилуцкого монастыря, соответствующий отрывок из жития показан гораздо лаконичнее. Специально к нашей выставке она была отреставрирована Вологодским историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. Зато сюжет о явлении Богоматери предваряется отдельным клеймом-«вступлением», где Преподобный возвещает о скором чудесном посещении своего келейника Михея. Такое встречается не так уж часто». Конечно же, представлены и иконы, непосредственно рассказывающие о посещении Девой Марией троицкого игумена. Этот – исторически исключительно местный – извод иконографии Преподобного с середины XV столетия существовал в двух вариантах. В первом из них, свидетелем чуда в полном соответствии с Житием выступает Преподобный Михей. Во втором, скорее символическом, вместе со своим наставником Пречистой предстоит Преподобный Никон – преемник основателя обители. Первый вариант на выставке прекрасно иллюстрирует написанная в конце XIXв. в сергиевопосадской мастерской Малышевых икона из ризницы столичного Свято-Данилова монастыря. Второй – происходящая с русского Севера икона последней четверти XVIIв., на которой изображены оба Сергиевых ученика. Ее для экспозиции любезно предоставил Дом иконы и живописи им. С.П. Рябушинского. Святой без нимба Пожалуй, главная мистически-духовная связь между двумя величайшими угодниками Божиими Земли Русской – в том, что они оба удостоились посещений Царицы Небесной. Поэтому столь обширная выставка не смогла обойтись и без иконы «Явление Богоматери преподобному Серафиму Саровскому». Она запечатлела двенадцатое явление Пречистой (вместе с Иоанном Крестителем, Иоанном Богословом, тремя ангелами Божиими и двенадцатью святыми девами) подвижнику в праздник Благовещения 1831 года. Любопытная деталь – Преподобный здесь без нимба, а в подписи именуется старцем (за его спиной – упавшая ниц «старица» монахиня Евпраксия). Впрочем, при внимательном анализе становится ясно: ничего удивительного в этом нет. Ведь икона написана сестрами дивеевских мастерских в конце XIX столетия – еще до канонизации «Печальника Земли Русской». Тех же времен и выставленное рядом поясное изображение Преподобного, написанное маслом по холсту. Это еще не икона, но уже и не широко известный прижизненный портрет кисти Серебрякова. «Царской семье о святом старце стало известно уже в середине позапрошлого века, - напоминает Зеленина. – Мы представляем здесь довольно редкий экземпляр составленного в 1849 году бывшим послушником Саровской пустыни иеромонахом Иоасафом (Толстошеевым) «Сказаний о подвигах и событиях жизни старца Серафима» из личной библиотеки императрицы Александры Федоровны (ныне в фондах Российской государственной библиотеки). Рядом – еще одна только что отреставрированная икона Ветхозаветной Троицы из собрания нашего музея. На первый взгляд ничего общего с Преподобным Серафимом у нее нет. Но взгляните на этикетку: ее создали в 1741 году в Москве как храмовый образ для Нижне-Троицкой церкви в Курске «тщанием Семена Иванова сына Лоскутова купца...» Через 13 лет в этом городе в другой купеческой семье родился Прохор Мошнин. Скорее всего, мальчик много раз проходил мимо храма с этой иконой и, возможно, молился перед ней...» К тому моменту почитание Преподобного Сергия уже стало подлинно всероссийским. Замечательным образом это иллюстрирует еще одна необычная икона третьей четверти XVIII в. В ее среднике изображен скопированный с известной гравюры художника Ивана Зубова вид монастыря, над которым в небесах молятся радонежские чудотворцы, а в боковых клеймах даны 16 праздников. Как считают специалисты, написали образ, скорее всего, по случаю присвоения монастырю лаврского статуса в 1744 году. Заканчивается же экспозиция ростовой иконой Преподобного Сергия второй четверти XIX века – тоже не совсем привычной. Она воспроизводит чтимый образ святого, написанный на верхней доске его гроба при установке новой раки в 1585 году. Как следует из пространной надписи, в Сергиевом Посаде эта икона почиталась чудотворной, ведь она спасла Московскую губернию в 1848 году от эпидемии холеры. По местному обычаю, в течение года она последовательно приносилась из больничной церкви великомучениц Варвары и Анастасии в дома благочестивых горожанок. Выставка открыта до 9 октября. Адрес: Москва, Андроньевская пл., 10

14 июля 2014 г. 12:00

Ключевые слова:

выставка, икона, история, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Троице-Сергиева Лавра, юбилей

Также читайте:

HTML-код для сайта или блога:

|

Святитель Феофан Затворник и его богословское наследие В 2010 году Издательским советом Русской Православной Церкви была начата работа по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, в 40 томах. Этот проект не имел аналогов в церковно-издательской практике. Проделана трудоемкая работа по сбору сведений о жизни и деятельности святителя Феофана, которая нашла отражение в подготовке и издании «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского», дополняющей собрание сочинений. В этом году исполняется 130 лет со дня преставления ко Господу святителя Феофана Затворника (в миру Георгия Васильевича Говорова; 1815–1894). О первом опыте издания полного собрания творений русского святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, председатель Научно-редакционного совета по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. PDF-версия.

15 апреля 2024 г. 17:00

Протодиакон Владимир Ганаба 24.07.1934–26.11.2023 26 ноября 2023 года на 90-м году жизни отошел ко Господу клирик Троицкого кафедрального собора города Подольска протодиакон Владимир Ганаба.

11 апреля 2024 г. 16:10

Схиархимандрит Варсонофий (Радута) 01.09.1938 – 08.01.2024 8 января 2024 года на 86-м году жизни преставился ко Господу старейший клирик Оренбургской епархии схиархимандрит Варсонофий (Радута).

11 апреля 2024 г. 16:00

|