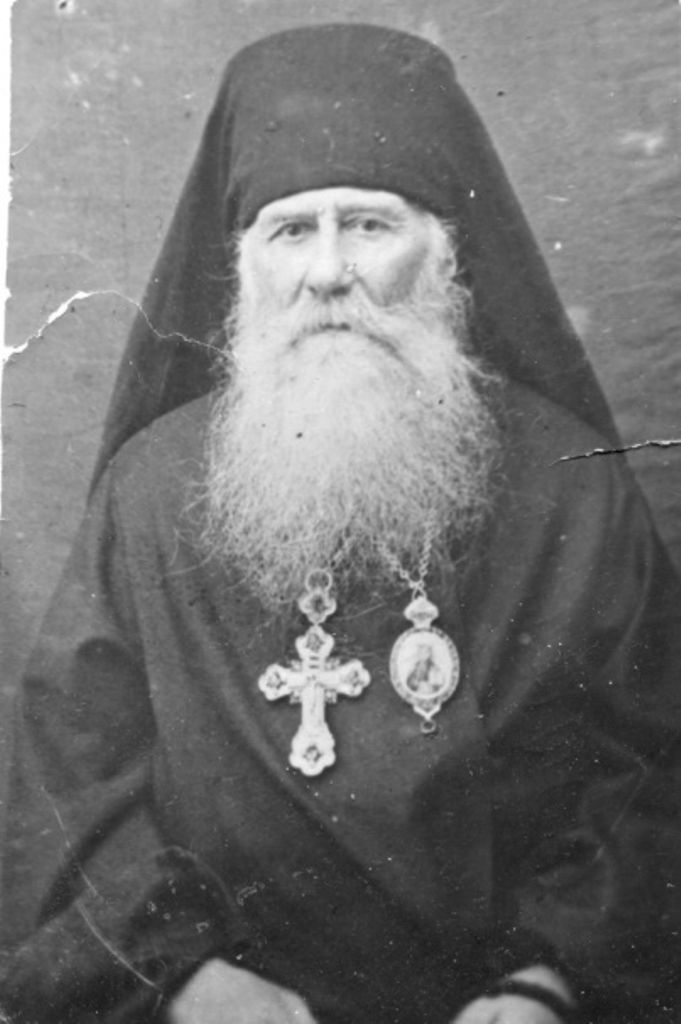

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ АРХИЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРА (ТОЛСТОПЯТОВА)

Архиепископ Александр (в миру Анатолий Михайлович Толстопятов) родился 4 ноября (по старому стилю) 1878 года в Москве в семье ординарного профессора Московского Императорского университета Михаила Александровича Толстопятова и его супруги Елизаветы Дмитриевны. Семья оказала огромное влияние на формирование личности Анатолия Михайловича — будущего архипастыря. PDF-версия.

Первые шаги в Церкви

Стремление к церковному служению было присуще Анатолию уже в детстве и ранней юности. На проповеди во время отпевания архиепископа Александра протоиерей Леонид Зубарев († 1952), относившийся к числу тех, с кем у почившего иерарха было большое общение в последние годы жизни, сказал: «…учась в гимназии, в то время стремился уже отдать — посвятить душу свою Христу. Тайно от родителей идешь ты в монастырь, к игумену, просишь дать тебе послушание по твоим юным силам, ну хотя бы пыль стирать с икон. Удивился игумен, увидев мальчика, стремящегося принять послушание, и спросил: "Кто же твои родители?" Еще больше удивился игумен, узнав о родителях твоих, и, подумав, сказал: "Ходи, милый мальчик, на клирос, пой и читай"»1.

Протоиерей Алексий Марченко в своем исследовании называет этого «игумена»: «…глубокое положительное влияние на будущего иерарха оказал настоятель Высокопетровского монастыря города Москвы архимандрит Никифор (Бажанов) — известный ученый-богослов, автор популярной "Библейской энциклопедии"»2.

В автобиографии иерарх писал: «В 1894 году мой старший брат Владимир поступил в Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения, и вся наша семья (отец тогда уже скончался) переехала в Петербург». Этот переезд имел огромное значение для определения жизненного пути владыки. Именно в столичном Санкт-Петербурге у Анатолия Толстопятова появилось «желание поступить во флот», в то время как в Москве он «намеревался по окончании гимназии поступить в духовную академию и принять монашеский постриг»3.

Так жизненный выбор брата косвенно поспособствовал тому, чтобы до вступления на путь монашества и священства будущий архиепископ Александр (Толстопятов) состоялся и как морской офицер и преподаватель.

Военная служба и первый опыт тюремного заключения (японский плен)

Морская военная служба началась 30 сентября 1898 года, когда Анатолий Михайлович Толстопятов поступил воспитанником в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге4.

Постепенно продвигаясь по службе, 6 мая 1901 года циркуляром Главного морского штаба он был зачислен в Сибирский флотский экипаж, где был на хорошем счету у командования.

Мичман А. М. Толстопятов отличился в Русско-японскую войну (1904–1905). Шестнадцатого июня 1904 года приказом командующего флотом он был награжден первым боевым орденом святого Станислава III степени с мечами и бантом. Приказом командира Владивостокского порта 27 ноября 1904 года молодой офицер, которому недавно исполнилось 26 лет, был назначен преподавателем в школу рулевых. Так началась преподавательская деятельность А. М. Толстопятова. Первого января 1905 года он был назначен вахтенным начальником на миноносец № 210. Семнадцатого апреля того же года высочайшим приказом был произведен в лейтенанты. Однако вскоре после этого попал в плен к японцам5.

Об этом печальном факте своей жизни после окончания войны А. М. Толстопятов написал книгу «В плену у японцев»6. В пояснении к своему послужному списку он указывал более скупо: «Взят в плен 8 мая 1905 года. Бежал из плена из города Фукуока 24 июня 1905 года. Находился в бегах с 24 июня по 3 июля. Пойман у города Симоносеки 3 июля 1905 года и предан японскому военному суду в городе Кокура. Приговорен военным судом к четырехлетнему тюремному заключению. Освобожден из тюрьмы после заключения мира 3 октября 1905 года».

Двадцать девятого мая 1906 года приказом по Морскому ведомству он был переведен на Балтийский флот7. Одиннадцатого сентября 1906 года назначен младшим отделенным начальником Морского корпуса, в этой должности находился до 29 марта 1909 года. Сам архиепископ Александр впоследствии охарактеризовал свою должность как «дежурный офицер и воспитатель».

Двадцать девятого марта 1909 года А. М. Толстопятов был пожалован орденом святой Анны III степени. Тридцатого марта 1909 года циркуляром Главного морского штаба был зачислен штатным слушателем в Михайловскую артиллерийскую академию с прикомандированием ко 2-му Балтийскому флотскому экипажу на время слушания курса. Десятого апреля 1911 года высочайшим приказом по Морскому ведомству произведен в старшие лейтенанты. Михайловскую артиллерийскую академию А. М. Толстопятов окончил по первому разряду, став еще и военным инженером-технологом. Четырнадцатого апреля 1913 года высочайшим приказом по Морскому ведомству был произведен в капитаны второго ранга. Тридцатого июля 1915 года «за отличную усердную службу и труды, понесенные по обстоятельствам настоящей войны, всемилостивейше пожалован орденом святой Анны II степени».

После революции 1917 года капитан второго ранга А. М. Толстопятов продолжил свою военную службу, но уже не в качестве строевого офицера, а преподавателя. Преподавательская работа А. М. Толстопятова в Морском корпусе, переименованном после революции в Училище командного состава флота, также считалась военной службой. В ходе допроса по Петроградскому процессу церковников священнику Анатолию Толстопятову был задан вопрос: «Вы были подполковник, каким же образом Вы освободились от военной службы», на что он ответил: «Я не освобождался, а был преподавателем на Командных курсах»8. В анкете профессора Петроградского пожарно-технического института А. М. Толстопятова в октябре 1920 года его рукой было заполнено, что он находится «на действительной службе в красном флоте»9.

На вопрос, заданный в ходе Петроградского процесса, как он смог быть одновременно на военной службе и стать священником, отец Анатолий отвечал: «Потому что я только имел чин, но был в то же время преподавателем и, следовательно, более штатским человеком, чем военным. Я любил общество, науку и потому преподавал, и мне в том никакого упрека быть поставлено не может»10.

Военная служба оставила неизгладимый отпечаток не только в судьбе, но и в характере архиепископа Александра. Иерарх впоследствии вспоминал, как, будучи возведен в сан архимандрита митрополитом Нижегородским Сергием (Страгородским, † 1944), «быстро, по-морскому, направился в алтарь» и как потом владыка митрополит сделал ему замечание: «Вы бегаете, как на шканцах!»11

В силу разных жизненных обстоятельств сан священника Анатолий Михайлович Толстопятов принял только в 1920 году. Помимо военной службы он занимался литературной, преподавательской и учебно-методической деятельностью. Приобретенные им знания и компетенции влияли на его судьбу уже после принятия священного сана, в том числе в экстремальных условиях. В частности, во время заключения «на Соловках отец Александр своим разносторонним образованием сразу же обратил на себя внимание лагерного начальства. Его талант инженера-технолога оказался востребованным для развития лагерной индустрии. Став помощником начальника завода сухой перегонки древесины, монах-инженер смог не только наладить производство, но и в значительной степени его расширить»12.

Светский этап жизни иерарха длился 42 года. Несмотря на испытания (ранняя смерть отца, японский плен во время Русско-японской войны), он был в целом благополучным. Уже на закате жизни в автобиографии иерарх писал о себе, молодом офицере до японского плена: «Товарищи завидовали мне, так как одно назначение сменялось другим, лучшим, а это третьим, более интересным. Но я объяснял такую ко мне милость Божию тем, что, будучи выпущен в офицеры и назначен во Владивосток, прежде всего отправился на Св. Афонскую гору, усеянную монастырями, и провел там среди афонских подвижников три недели. Затем поехал в Иерусалим, посетил Вифлеем, Иордан, Иерихон и другие места Палестины и уже после того направился во Владивосток. Этим я объясняю то, что и вся моя жизнь была украшена прекрасными переживаниями. Я хорошо шел по службе, хотя и не имел никакой протекции»13.

К началу второго этапа — священнослужения и исповедничества — А. М. Толстопятов подошел уже зрелым человеком. Этот этап оказался значительно короче первого по времени, но был сопряжен с постоянными испытаниями — ссылками, преследованиями, заключениями в лагеря.

Принятие священного сана и пастырское служение

Становление иерарха как богослова-апологета произошло в период его жизни, когда он, будучи еще светским человеком, поступил в Петроградский богословский институт. Во время учебы он принял священный сан, тем самым вступив на путь исповедничества, сопряженный с большими лишениями и преследованиями.

А. М. Толстопятов стал одним из первых студентов Петроградского богословского института. Двадцать четвертого мая / шестого июня 1920 года будущий священномученик митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский, † 1922) благословил Богословский институт в Казанском соборе Северной столицы Казанской иконой Пресвятой Богородицы. С ответным словом выступил ректор протоиерей Николай Чуков († 1955). От лица студентов архипастыря приветствовал А. М. Толстопятов14.

В письме Петроградского епархиального совета ректору института от июля 1920 года сообщалось: «На представлении Вашем о посвящении студента Богословского института Анатолия Михайловича Толстопятова в сан иерея последовала резолюция Его Высокопреосвященства от 27 июня / 10 июля 1920 г. за № 2438 следующего содержания: "Анатолия Толстопятова представить к рукоположению во священника, с приписанием к Скорбященской, что на Шпалерной, церкви"»15.

Протоиерей Николай Чуков (впоследствии митрополит Григорий) писал в дневниковых записях того времени: «7/20 июля [1920]. Вторник. В субботу вечером служил с митрополитом на Троице-Сергиевом подворье; употреблялись нами институтские ризы; читали наши студенты. На другой день служил с митрополитом же в Сергиевом соборе (по приглашению о. Ивана Васильевича Морева — настоятеля). В этот день посвящался во иерея первый студент нашего института Анатолий Михайлович Толстопятов, сам профессор высшей математики и помощник директора Пожарно-Технического института, имеющий свои труды, окончивший Морской корпус и Артиллерийскую академию. Я потому тут и служил, а накануне служил в Спасо-Сенновской церкви, где тот же Толстопятов посвящался в сан диакона»16. Этот документ позволяет точно установить даты хиротоний иерея Анатолия Толстопятова: 4/17 июля 1920 года — диаконская, а 5/18 июля 1920 года — священническая.

Исповеднический путь: ссылки и лагеря

Исповеднический путь Преосвященного Александра начался с Петроградского процесса 1922 года, к которому священник Анатолий Толстопятов был привлечен за сопротивление изъятию церковных ценностей и закрытию церкви Рождества Пресвятой Богородицы при Петроградской консерватории, где он служил. По приговору Петроградского трибунала от 10 июня / 5 июля 1922 года Анатолий Михайлович Толстопятов «за оказание сопротивления Комиссии и возбуждение прихожан против ее законных действий при изъятии церковных ценностей» был осужден по статье 119 УК РСФСР на три года лишения свободы со строгой изоляцией. Определением ВЦИК от 26 июля 1922 года приговор был оставлен без изменения. Процесс сопровождался травлей обвиняемых в советской прессе; приговор также был опубликован в газетах.

В 1922–1923 годах священник Анатолий Толстопятов находился в заключении в Петрограде, в тюрьме на Шпалерной улице (исправительный дом). Был освобожден досрочно. В 1924 году, вскоре после освобождения из тюрьмы, отец Анатолий принял монашеский постриг в Александро-Невской лавре с именем Александр17 (так указывал он сам в одном из протоколов допросов, однако в большинстве источников датой его монашеского пострига указывается 1923 год. — И. А.).

Жизнь иеромонаха Александра в монастыре оказалась очень недолгой (около четырех месяцев)18. Восьмого марта 1924 года он был вновь арестован по «делу о православных братствах». Допрашивали иеромонаха Александра на броненосце «Потемкин». При аресте ему было предъявлено обвинение в том, что он «уговаривал монахов Александро-Невской лавры не платить квартирной платы». Особым совещанием при Коллегии ОГПУ СССР по Ленинградской губернии от 26 сентября 1924 года был приговорен по статье 58–10 УК РСФСР к двум годам заключения в концлагере19.

Восемнадцатого июня 1925 года иеромонах Александр (Толстопятов) вновь покинул место заключения досрочно — «был освобожден по зачету рабочих дней и выслан в Нижний Новгород» в связи с заменой оставшегося года двухлетней ссылкой.

В Нижнем Новгороде иеромонах Александр поселился в Печерском монастыре, где познакомился с заместителем Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сергием (Страгородским), который вскоре возвел его в сан архимандрита20.

С этого времени исповедническое служение архиепископа Александра тесным образом связано с личностью Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского), который стал его духовным наставником. Их связывали не только церковно-административные отношения, но и дружеские, о чем свидетельствуют материалы их переписки и воспоминания архиепископа Александра.

Местные органы власти относились к ссыльному архимандриту Александру категорически отрицательно. Шестнадцатого марта 1926 года Нижгуботдел ОГПУ так писал о нем: «Ведет себя в глазах верующих чрезвычайно скромно, живет замкнуто, ведет агитацию против обновления, у митрополита Сергия пользуется уважением и доверием... <...> Нижгуботдел ОГПУ со своей стороны считает необходимым из Н. Новгорода его убрать и перебросить в другое место».

Двадцать девятого ноября 1926 года уполномоченным Нижгуботдела ОГПУ Воробьевым было составлено обвинительное заключение. В нем, в частности, говорилось: «В октябре… архимандритом Толстопятовым были произнесены проповеди, из которых две не могли не обратить на себя внимания своим ни чем не прикрытым контрреволюционным содержанием. Говоря о неверии, современной молодежи и положении, Толстопятов уверял "православных", что недалеко то время, когда облачко, закрывшее солнце, разлетится… "православные" восприняли эту проповедь [как] <...> намек на существующую власть».

Замгубпрокурора Лямаев в своем заключении от 7 декабря 1926 года по делу Нижгуботдела ОГПУ по обвинению архимандрита Александра (Толстопятова) писал: «В другой же проповеди о митрополите Тобольском есть признаки призыва населения к неподчинению распоряжениям Советской власти». «…Толстопятов уже неоднократно судился и отбывал наказание за препятствие к изъятию церковных ценностей для голодающего Поволжья и за агитацию о неподчинении распоряжениям Советской власти, а именно 2 года тюремного заключения и ссылка в Соловецкий лагерь сроком на 3 года <...> в настоящий момент не бросает своих противозаконных действий и круг деятельности увеличивает, не ограничиваясь одним монастырем. <...> Нахождение его на свободе и в промышленном центре может вызвать недовольство рабочей массы, о чем имеется анонимное заявление. <...> Развращает своими действиями малолетних в религиозном отношении».

Особое совещание при Коллегии ОГПУ 28 января 1927 года постановило: «Толстопятова Анатолия Михайловича выслать в Пермскую губернию сроком на три года»21.

В феврале 1927 года ссыльный архимандрит Александр (Толстопятов) впервые появился в Перми. В марте 1928 года в документах ОГПУ отмечалось, что архимандрит Александр (Толстопятов) «сумел устроиться на службу в Никольской церкви и приобрести авторитет среди верующих, которые считают его как бы мучеником за дело православия». Отмечалось также, что «Толстопятов собирает наиболее популярную антирелигиозную литературу и намерен написать труд против безбожников»22. В Перми архимандрит Александр усиленно занимался научно-богословской работой, написанием диссертации на соискание степени кандидата богословия «Научное обоснование Библейского сказания о творении мира»23. Обучение священника Анатолия Толстопятова в Петроградском богословском институте оказалось незавершенным из-за его ареста в 1922 году по «делу петроградских церковников», а также в связи с закрытием самого Богословского института в 1923 году. Однако работу над диссертацией иеромонах, а позднее архимандрит Александр продолжал, находясь в ссылках. По этому поводу он переписывался с митрополитом Нижегородским Сергием (Страгородским) и с людьми, которые могли получить какие-то документы у тех, кто имел к этому отношение в Богословском институте. Исходя из содержания его переписки по данному вопросу, можно предположить, что защита диссертации на соискание степени кандидата богословия состоялась до 1929 года. Каким был формат защиты, можно только предполагать в силу отсутствия сохранившихся источников. Исходя из автобиографии 1945 года, в которой архипастырь писал, что его «оппонентами были магистры богословия профессор протоиерей Чепурин и Петровский, а слушателями-судьями являлись покойный Свят. Патриарх Сергий и Архиепископ Питирим»24, можно сделать вывод, что решение о присуждении степени кандидата богословия принял митрополит Сергий при участии архиепископа Питирима (Крылова, † 1937).

Постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 29 марта 1929 года при пересмотре дела в связи с сокращением срока на одну четверть архимандрит Александр получил полную свободу. При этом указывалось, что «по отбытии срока наказания Толстопятов Анатолий Михайлович лишался права проживания в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, Ростове н/Д, озн. губ. и округах с прикреплением к определенному местожительству сроком на три года»25.

Пермский окружной отдел ОГПУ 25 апреля 1929 года сообщал в ОГПУ по Уралу, что «высланный Толстопятов Анатолий Михайлович <...> избрал местом жительства г. Пермь». Восемнадцатого апреля 1931 года в Перми архимандрита Александра вновь арестовали. С ним по одному делу проходили протоиерей Виталий Мальгинов, служивший в Никольском соборе города Перми, и прихожанка Н. Д. Рогачева. Все они обвинялись по статье 58–10 УК РСФСР в том, что «под видом проповедования догматов православной церкви проводили антисоветскую контрреволюционную агитацию, сопоставляя две системы: капитализма и социализма, делали вывод не в пользу социализма, заявляя, что советская власть не заботится о людях, а все лучшее направляет за границу <...> выступали против закрытия церквей»26.

Все они были осуждены на трехлетнее заключение в лагере. Архимандрит Александр отбывал наказание в Вишерских лагерях. В середине мая 1931 года его этапировали в Усолье. Затем перевели в Беломорбалтлаг.

Архипастырское служение

После освобождения 20 июня 1933 года из заключения архимандрит Александр (Толстопятов) был призван митрополитом Сергием к архиерейскому служению и назначен в Алма-Атинскую епархию. Как указывает митрополит Мануил (Лемешевский, † 1968), его архиерейская хиротония состоялась 21 августа 1933 года в Москве. В ней приняли участие митрополит Горьковский Сергий (Страгородский), митрополит Новгородский Алексий (Симанский, † 1970) и находившиеся в Москве архиереи27.

В «Журнале Московской Патриархии» за 1934 год есть следующая информация о его хиротонии: «21 августа за Божественной Литургией в Богоявленском храме, что в Елохово гор. Москвы, Преосвященными митрополитами Горьковским Сергием, Новгородским Алексием, епископами Орехово-Зуевским Иоанном, Коломенским Петром, Волоколамским Иоанном и Каширским Иннокентием рукоположен во епископа Алма-Атинского архимандрит Александр (Толстопятов)»28.

В 1934 году, по прибытии в Алма-Ату новопоставленный архиерей сразу оказался под пристальным вниманием органов государственной безопасности. В своем труде «Щит веры» архиепископ Александр, в частности, вспоминал: «В 1934 году Господь привел меня в город Алма-Ата. <...> Я занимался делами епархии, по праздникам служил, переживал много радостей и много горя, так как административные должности всегда влекут за собой неприятности, не щадят они и архиереев. Нашлись лица, оклеветавшие меня перед гражданскими властями и прилагавшие все свои усилия к тому, чтобы я был арестован и таким образом лишен места. В результате их наговоров я был вызван в НКВД. Само собою понятно, что этот вызов меня сильно взволновал, тем более что клеветники были люди сильные и в корне безнравственные. <...> Хотя клевета была в высшей степени злостная и угрожала мне неминуемыми бедствиями, Господь меня помиловал, и после допроса я был отпущен с миром домой»29.

Специфика архиерейского служения Преосвященного Александра (Толстопятова) определяется особенностями тех исторических периодов, в которые он служил управляющим сначала Алма-Атинской, а затем Молотовской (в настоящее время Пермской) епархиями. Его назначение на Алма-Атинскую кафедру в 1933 году пришлось на время очередной волны антицерковных репрессий, в ходе которых епископ Александр был в очередной раз арестован и осужден. Тысяча девятьсот сорок третий год, когда он стал епископом Пермским, связан с началом благоприятных для Русской Церкви системных перемен в советской государственной религиозной политике.

Оба периода его архипастырского служения не были долгими не только в сравнении со всей его жизнью, но даже и в сравнении со временем его нахождения в сане архиерея — всего около пяти лет. Однако в эти годы иерарх прикладывал все свои силы для решения многочисленных проблем.

Обстановка в Алма-Атинской епархии на момент приезда нового управляющего — епископа Александра — была крайне неблагополучной. «После ареста в конце 1932 года епископа Германа (Вейнберга, † 1942) в Алма-Ате почти год не было православного архиерея, зато существовала Казахстанская обновленческая митрополия в составе семи епархий, которую возглавлял обновленческий "митрополит" Мелхиседек Николаев»30.

Кафедральным собором для сторонников Патриаршей Церкви служил Никольский храм. В приходах, где хозяйничали члены двадцаток, царил беспорядок. Из алтарей пропадали ковры, Чаши и прочие предметы церковной утвари. С каждым днем усиливал свою агитацию «Союз воинствующих безбожников»31.

По воспоминаниям монахинь, живших в то время в Казахстане, среди духовенства были те, кто открыто заявлял о своем атеизме, при этом продолжая служить: «После Пасхи 1933 года Никольская церковь была открыта, но служить в ней было некому. В это время в Алма-Ату приехали из Сибири священники, лишившиеся своих приходов. Это были горе-священники, открыто заявлявшие о своем неверии. Они и стали служить в Никольской церкви. Когда сестры желали побеседовать с ними, услышать живительное слово, те прямо говорили: "Мать, да мы в Бога не верим. Никогда не верили и не верим". Три священника были и диакон». В 1936 году этих священников арестовали: «Отречение им не помогло. "Раз не верите, значит, обманывали народ" — и всех в тюрьму посадили»32.

Как отмечает глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, «Чудом Божиим можно считать рукоположение архимандрита Александра (Толстопятова) во епископа Алма-Атинского после его очередного лагерного заключения. Своей епархией в далеком Казахстане <...> ему довелось управлять всего три года — с 1933 по 1936. За это непродолжительное время архипастырю удалось остановить распространение в Казахстане обновленческого раскола и укрепить позиции Патриаршей Церкви»33.

Находясь в чрезвычайно тяжелом положении, епископ Александр должен был проявлять решительность и строгость к своим подчиненным, что не нравилось духовенству. По воспоминаниям тех же монахинь, «за свою чрезмерную строгость епископ Александр был прозван в народе "Иван Грозный"»34. «Его прямодушие и крепкий морской характер, выработанная во флоте привычка повелительного обращения с подчиненными, очевидно, делали его «грозным» в глазах алмаатинцев, привыкших к кроткому, утирающему слезы ссыльным епископу Герману»35.

Как отмечает в своей книге В. В. Королева, «нет сомнений, что владыка Александр… любил свою паству и печаловался о судьбе Церкви»; «сохранились протоколы допросов, в которых епископ Александр (Толстопятов) засвидетельствовал свою бескомпромиссность в вопросах веры, неустрашимость перед лицом безбожной власти».

После ареста архиерея свидетели обвиняли его в том, что он «говорил приближенным к нему монахам и монахиням: "Гонение на христиан и Церковь — явление временное. Существующей ныне власти дано время мучить верующих — чад Христовых, но этому будет конец в недалеком будущем". …Толстопятов разоблачал с амвона шпионство прихожан… 8 марта 1936 г. Толстопятов выступил с проповедью, в которой призвал к изгнанию из рядов верующих "предателей" Церкви, призывал к активной борьбе с безбожниками»36.

В августе 1936 года он был опять арестован. Внимание властей привлекла его научно-богословская деятельность, которая, по мнению руководства местного управления НКВД, носила «контрреволюционный характер»37.

При обыске в 1936 году у епископа Александра были изъяты его труды «История раскола в Русской Церкви», «История Церкви», «Научное обоснование Библейского сказания о творении мира», «Иисус Христос как историческая Личность», «Беспричинная тоска», «Творение мира», «Пояснительная записка к схеме истории Вселенских соборов», «Православное богослужение», «Путь ко спасению». (Из них к настоящему времени удалось обнаружить лишь две работы — «Научное обоснование Библейского сказания о творении мира» и «Путь ко спасению».)

«Путь ко спасению» — единственная опубликованная до настоящего времени книга духовного содержания архиепископа Александра (Толстопятова). Она вышла в Перми в 1998 году, спустя 53 года после его кончины, и содержит духовные выводы и поучения, которые иерарх сделал по итогам своего насыщенного яркими событиями и трудного жизненного пути. Существенная часть размышлений архиепископа Александра связана с его подготовкой к смерти.

Особым совещанием при НКВД СССР 3 сентября 1936 года епископ Александр (Толстопятов) был осужден по статьям 58–10, 58–11 УК РСФСР на три года ИТЛ. Владыка привлекался к ответственности сразу по двум уголовным делам: по «делу монахов» и по «делу церковников-тихоновцев». По следственному «делу монахов» епископ Александр проходил вместе с иеромонахом Пахомием (Русиным, † 1938), иеромонахом Макарием (Ермоленко) и другими. В обвинительном заключении говорилось: «Проведенным следствием по делу контрреволюционной группы монахов и антисоветской хищнической группы церковников-тихоновцев Никольской церкви установлено, что практическое руководство и установки в контрреволюционной деятельности указанным группам давались епископом Толстопятовым. После революции бывший морской офицер царского флота Толстопятов переходит на церковную службу с целью "укрепления" церкви, причем в программу "укрепления" входила пропаганда контрреволюционных религиозных идей и активная борьба с материализмом как основой революционной теории. Сконцентрировал вокруг себя контрреволюционеров, преимущественно монашествующий элемент».

Особым совещанием тройки при НКВД СССР от 3 сентября 1936 года епископ Александр был приговорен к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на три года. Срок отбывал в Ухтин-лаге.

В результате проведенных антирелигиозных кампаний к 1940 году в Казахстане не осталось ни одного действующего храма Русской Православной Церкви38.

Целый ряд авторов пишут о том, что освобожден иерарх был только накануне Архиерейского Собора 1943 года39. Однако, по данным сайта «Жертвы политического террора в СССР», он прибыл в Ухтпечлаг 23 октября 1936 года из тюрьмы города Алма-Аты, а вышел на свободу 6 февраля 1939 года40.

Эти сведения подтверждаются материалами Национального архива Республики Коми41. В автобиографии иерарх писал так: «Я был… сослан в Ухтин-лаг на 3 года, но за 6 месяцев до срока освобожден. Далее я не арестовывался и жил на покое, пока в 1943 году был с ведома гражданских властей назначен епископом Молотовским»42.

Во время служения в Молотовской епархии архипастырь много сил посвятил открытию храмов, попыткам создать пастырско-богословские курсы, борьбе с остатками обновленческого раскола.

После защиты кандидатской диссертации, вопреки всем неблагоприятным внешним условиям, архимандрит, а затем епископ Александр продолжил свои апологетические труды. Часть из них, изъятых при обысках, были утрачены, но важнейшие сохранились, хотя пока и неизвестны широкой читательской аудитории. Наиболее важным из них является «Щит веры», завершенный иерархом в 1945 году в Перми.

Содержание этой работы говорит о наличии у автора представлений о том, что происходящие в государственно-церковных отношениях перемены могут дать возможность честной научной дискуссии образованного духовенства с атеистами, защиты основ веры и опровержения безбожия через полемические дискуссии. В этом он близок святителю Луке (Войно-Ясенецкому), двумя годами позже написавшему свое знаменитое апологетическое эссе «Дух, душа и тело».

Значение апологетических трудов архиепископа Александра (Толстопятова) еще только предстоит раскрыть. Выстраданные его исповеднической жизнью, они составляют ее важную часть. Его произведения до сих пор не утратили своей духовной актуальности и представляют существенный интерес не только как памятник православной богословской апологетической мысли, имевшей место в церковно-научной жизни в СССР в 1928–1945 годах, но они интересны и своим содержанием.

В последний год своего архипастырского служения владыка Александр стал свидетелем некоторого оживления религиозной жизни в Молотовской епархии. «Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви П. С. Горбунов в отчете за период с 1 января по 15 мая 1945 г. также отмечал, что в области с каждым днем увеличивается количество отпеваний, крещений и венчаний»43.

Двадцать третьего сентября 1945 года архиепископ Александр скончался. В адрес Московской Патриархии было направлено несколько телеграмм — от секретаря Епархиального управления протоиерея Леонида Зубарева, благочинного и прихожан. В телеграмме от благочинного указывалось время кончины архипастыря: 23 часа 22 минуты44.

Архиепископ Александр (Толстопятов) (1878–1945) представляется одним из ярких подвижников Русской Церкви ХХ века, страдальцев и защитников православной веры.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Как мы жили в свое время. Дневниковые записи Виктора Васильевича Плешкова (1916–1976 гг.). Т. 2. Ч. 3–4 (1919–1976 гг.) / автор-составитель В. А. Костина. Пермь, 2024. С. 249–250.

2 Марченко А. Н., прот. Защитник Отечества и Веры Христовой. Нижний Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии. Вознесенский Печерский монастырь, 2023. С. 11.

3 ГАРФ. Ф. Р.-6991. Оп. 7. Д. 2. Л. 2.

4 РГИА. Ф. 1343. Оп. 36. Д. 25192. Л. 27.

5 РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 4209. Л. 2–2об., 3, 11.

6 Толстопятов А. В плену у японцев. Санкт-Петербург: тип. «Надежда», 1909 (обл. 1908).

7 РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 4209. Л. 11, 12, 15.

8 Архив УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (АУФСБ СПбЛО). Ф. П-89305. Т. 15. Л. 494.

9 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф. 2575. Оп. 1. Д. 89. Л. 12.

10 АУФСБ СПбЛО. П 89305. Т. 15. Л. 497.

11 Александр (Толстопятов), епископ. В Бозе почивший Патриарх Сергий // Патриарх Сергий и его духовное наследство. Изд.-е Московской Патриархии, 1947. С. 224.

12 Марченко А., прот. Архиепископ Александр (Толстопятов). Защитник Отечества и православной веры... Нижний Новгород, 2015. С. 30, 41.

13 ГАРФ. Ф. Р.-6991. Оп. 7. Д. 2. Л. 2–3.

14 Александрова-Чукова Л. К. «Единение цвета науки и Церкви…», или до Петроградского процесса 1922 г. и после «Академического дела» 1929–1931 гг. (по материалам дневников митрополита Григория (Чукова)) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 4 (28). С. 387.

15 ЦГИА. Ф. 2279. Оп. 1. Д. 78. Л. 1.

16 Александрова-Чукова Л.К. «Единение цвета науки и Церкви…»… С. 388.

17 ПермГАНИ. Ф. 641-1. Оп. 1. Д. 8835. Л. 165 об.

18 ПермГАНИ. Ф. 641-1. Оп. 1. Д. 8835. Л. 194.

19 Александр (Толстопятов Анатолий Михайлович). URL: https://goo.su/fkrhL5U (дата обращения: 9.08.2023).

20 Марченко А., прот. Архиепископ Александр (Толстопятов). Защитник Отечества и православной веры… С. 43, 46.

21 ЦГАНО. Ф. 2209. Оп. 3а. Д. 38. Л. 19–19об., 22.

22 ПермГАНИ. Ф. 641-1. Оп. 1. Д. 8835. Л. 25.

23 Александр (Толстопятов), архим. Научное обоснование Библейского сказания о творении мира. Рукопись. Пермь, 1928.

24 ГАРФ. Ф. Р.-6991. Оп. 7. Д. 2. Л. 3.

25 ЦГАНО. Ф. 2209. Оп. 3а. Д. 38. Л. 23.

26 ПермГАНИ. Ф. 641-1. Оп. 1. Д. 8835. Л. 5, 21–21об.

27 Мануил (Лемешевский), митроп. Русские православные иерархи (1893–1965). Куйбышев, 1966. С. 91.

28 Журнал Московской Патриархии. 1934. № 18–19. С. 8–16.

29 Александр (Толстопятов), архиеп. Щит веры. Молотов, 1945. С. 389–390.

30 Казахстан // Православная энциклопедия. URL: https://www.pravenc.ru/text/1319864.html (дата обращения: 08.08.2023).

31 Марченко А., прот. Архиепископ Александр (Толстопятов). Защитник Отечества и православной веры… С. 82.

32 Королева В. В. Крест на Красном обрыве. М.: Паломник, 2014. С. 171, 173.

33 Александр (Могилев), митр. Слово к читателям // Марченко А., прот. Архиепископ Александр (Толстопятов). Защитник Отечества и православной веры. Нижний Новгород, 2023. С. 4.

34 Королева В. В. Указ. соч. С. 171.

35 Королева В. В. И стоять храму, и звонит колоколам // Простор. Алма-Ата, 1995. № 6. С. 88–89.

36 Королева В. В. Крест на Красном обрыве. С. 174–175, 230.

37 Марченко А., прот. Архиепископ Александр (Толстопятов). Защитник Отечества и православной веры… С. 82.

38 Казахстан // Православная энциклопедия. URL: https://www.pravenc.ru/text/1319864.html (дата обращения: 08.08.2023).

39 См. например: Васильева О. Ю. Русская православная церковь в политике советского государства в 1943–1948 гг. М., 1999. С. 117; Лазарев А., прот. Троице-Сергиева обитель в истории Русской Церкви и государства. URL: https://iknigi.net/avtor-protoierey-anatoliy-lazarev/98684-troice-sergieva-obitel-v-istorii-russkoy-cerkvi-i-gosudarstva-protoierey-anatoliy-lazarev/read/page-9.html (дата обращения: 16.02.2023) и др.

40 Толстопятов Александр [видимо, составители указали его монашеское имя как светское] Михайлович // Жертвы политического террора в СССР. URL: https://base.memo.ru/person/show/418785 (дата обращения: 15.08.2023).

41 Национальный архив Республики Коми (НАРК). Архивная справка № С-232 от 19.09.2023.

42 ГАРФ. Ф. Р.-6991. Оп. 7. Д. 2. Л. 4.

43 Федотова И. Ю. Государственная религиозная политика и возрождение Русской Православной Церкви... С. 203.

44 ГАРФ. Ф. Р.-6991. Оп. 7. Д. 2. Л. 36–38. Л. 36.