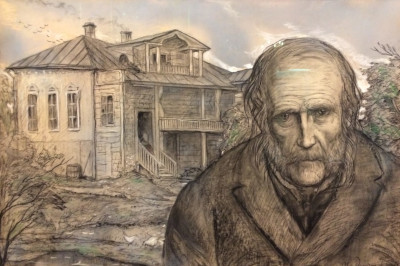

ПОЧЕМУ ДОСТОЕВСКИЙ — ПИСАТЕЛЬ ХРИСТИАНСКИЙ

Великая русская литература, берущая свое начало от «Сказания о Борисе и Глебе», «Повести временных лет» преподобного Нестора Летописца и «Слова о Законе и Благодати» святителя Илариона, славна и великими именами, и выдающимися произведениями. Однако имя Федора Михайловича Достоевского, двухвековой юбилей со дня рождения которого мы только что отметили, даже на этом богатом фоне выделяется своею яркостью, своим непреходящим значением. В чем причина того, что его произведения, написанные в позапрошлом столетии, в совершенно других исторических условиях, и сегодня сохраняют актуальность, современность, злободневность? Почему они продолжают оказывать мощное духовное влияние и в наши дни? PDF-версия.

На путях смирения

С одной стороны, ответ на вопрос, почему творчество Федора Михайловича так близко верующему сердцу, лежит на поверхности: Достоевский практически в каждом произведении обращался к вечным темам, использовал различные христианские сюжеты и символы. К тому же ни Тургенев, ни Некрасов, ни Салтыков-Щедрин, ни Лев Толстой не были настолько глубоко проникнуты христианским вероучением, не обращались с завидным постоянством, как Достоевский, к Священному Писанию, не испытывали всеохватывающего интереса к Церкви и духовной жизни.

С другой стороны, как одного лишь упоминания имени Господа Иисуса Христа недостаточно, чтобы подлинно быть христианином, так и наличия христианских тем и сюжетов в литературном произведении, обращения к образу Христа недостаточно для того, чтобы в полном смысле этого слова быть христианским писателем. Даже пророчества именем Иисуса, как сказано в Евангелии: Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного (Мф. 7, 21), мало для спасения.

Что значит быть христианским писателем, почему именно к Достоевскому мы применяем это понятие, а ко многим другим великим русским литераторам — не решаемся? Причем даже к тем, кто вроде бы тоже не игнорировал вопросы веры и духовной жизни. Например, Лев Толстой внимательно изучал историю христианства, но, как известно, не поднялся на ту духовную высоту, на которой стоит автор «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов» и «Братьев Карамазовых».

Из великих русских писателей, пожалуй, лишь Гоголь в последний период своей жизни был ближе всего к тому, что можно назвать миссией христианского писателя. Но у Гоголя, как известно, это приближение породило тяжелый творческий кризис, в результате которого он фактически перестал писать. Наиболее убедительным объяснением тому представляется следующее: Гоголь воспринял миссию христианского писательства как сугубо учительную, проповедническую, наполнив свои «Выбранные места из переписки с друзьями» и другие поздние произведения проповедями и нравоучениями. Как писал о Гоголе протоиерей Георгий Флоровский в своих «Путях русского богословия», «он придавал своим творениям почти непогрешимое значение, видел в них высшее откровение… Учительская настойчивость Гоголя, его прямая навязчивость очень раздражали его ближайших друзей»1. Такое же стремление к проповеди, ту же «учительскую настойчивость и навязчивость» мы видим затем в поздних сочинениях Толстого, написанных после его разрыва с Церковью. Этот путь привел Гоголя к мучительному творческому кризису, а Толстого — даже к отречению и сектантству.

Так же, как далеко не всякий светский композитор, даже выдающийся, способен к сочинению духовных песнопений; так же, как не всякий светский живописец, даже очень одаренный, может стать настоящим иконописцем, так и не всякий автор, даже пишущий на христианские темы, способен быть писателем христианским. Христианство его сочинений на поверку может оказаться поверхностным и даже еретическим по своей сути, как у известного русского писателя начала прошлого века Леонида Андреева, который написал рассказ «Иуда Искариот» и при этом признавался: «Я не люблю Христа и христианство»2…

Задача христианского писателя — не пытаться стать учителем жизни, проповедником или богословом. Как сказано в Послании святого апостола Иакова: Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению (Иак. 3, 1). Путь христианского писателя — это прежде всего путь смирения, путь понимания пределов светского искусства, светского писательства.

Верил в бессмертную душу

У Феодора Михайловича, особенно в поздних его сочинениях, мы видим мудрое понимание целей и границ его писательского дара. С одной стороны, христианство не было для Достоевского чем-то внешним, просто какой-то еще одной темой для творчества. Нет, оно пропитывало все, над чем он работал: и художественные произведения, и публицистику, и переписку. О чем бы он ни думал — о литературе, о молодежи, о революционном движении, о России… — он пропитывал это своей горячей православной верой. Как писал о Достоевском знавший его публицист Алексей Суворин: «В революционные пути он не верил, как не верил и в пути канцелярские; у него был свой путь, спокойный, быть может, медленный, но зато в прочность его он глубоко верил, как глубоко верил в бессмертную душу, как глубоко был проникнут учением Христа»3.

Чем более зрелым становился талант Феодора Михайловича, чем большую силу и духовную мощь он приобретал, тем важнее для него становилась Церковь, тем глубже он вникал в Евангелие, тем сильнее он чувствовал и осмыслял христианство и Богочеловеческую природу Господа Иисуса Христа. Как отметил он в одном из писем 1854 года, «нет ничего прекраснее, глубже… и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»4. Здесь, конечно, под истиной подразумевается истина мирская, добываемая силами одного только человеческого ума; такая истина действительно может быть вне Христа, и писатель решает «оставаться с Христом», ибо прекрасно знает, где находится его сокровище: Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6).

С другой стороны, Достоевский всячески избегал какой-либо проповеди, той «учительской настойчивости», которая, как он прекрасно понимал, легко толкает писателя к самовозношению и духовной гордыне. С тревогой глядя в последние годы жизни на тот опасный путь, на который встал Лев Толстой, почувствовавший себя новым проповедником и пророком, Достоевский написал о нем в записной книжке 1880 года: «До чего человек возобожал себя»5.

Достоевский не занимается морализаторством, он не делит своих героев на плохих и хороших. Он мастерски показывает, что всякая человеческая душа поражена грехом, бесстрашно исследует ее смердящие духовные раны, не отворачиваясь от самых темных, зияющих бездн грехопадения. При этом писатель никогда не стремится унизить и морально растоптать своих героев. Напротив, он показывает, что даже в самой глубине падения человек сохраняет образ Божий. Даже совершив тягчайшие грехи, он способен через покаяние вернуться к своему Творцу и Создателю и встать на путь духовного преображения и обновления.

Грешник, недостойный судить

В уста одного из своих важнейших героев, старца Зосимы, Достоевский вкладывает такие замечательные слова: «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уже подобие Божеской любви и есть верх любви на земле... И да не смущает вас грех людей в вашем делании, не бойтесь, что он затрет дело ваше и не даст ему совершиться. Бегите сего уныния... Помни особенно, что не можешь ничьим судьею быть. Ибо не может быть на земле судьи преступника, прежде чем сей судья не познает, что он такой же точно преступник, как и стоящий перед ним, и что он-то за преступление стоящего перед ним, может, прежде всех и виноват»6.

Из воспоминаний современников Достоевского мы знаем, что характер у писателя был далеко не идеальным, он часто бывал гневлив, проявлял гордыню, порой предавался азартным играм. Было бы наивным ожидать от него, человека светского, к тому же пережившего в молодости каторгу и ссылку, высокой и праведной жизни, которую мы зачастую не видим даже в среде священнослужителей. Главное, что Достоевский тяжело переживал свои грехи, исповедовался и каялся в них и воспринимал самого себя как грешника, недостойного быть судьей и учителем для других.

И именно благодаря тому, что было в нем это подлинное смирение, нежелание «пасти народы», он и остается для нас самым выдающимся русским христианским писателем. Его произведения будят человеческую душу, толкают ее к духовному поиску, ставят перед ней острые нравственные вопросы и, не предлагая готовых ответов, указывают путь, на котором эти ответы могут быть получены. Это прежде всего чтение Священного Писания, которое должно стоять, как писал Достоевский в 1880 году, над всяким другим чтением («Над всем, конечно, Евангелие, Новый Завет в переводе. Если же может читать и в оригинале (то есть на церковнославянском), то всего бы лучше»7); это чтение святоотеческой литературы, которое, в свою очередь, обретает окончательный смысл только вместе с молитвой, с практическим выполнением евангельских заповедей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Минск, 2006. С. 262.

2 Цит. по: Дунаев М. М. Л. Н. Андреев // Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII–XX вв. М., 2003. С. 340.

3 Суворин А. С. О покойном // Достоевский Ф. М. в воспоминаниях современников: В 2-х т. / Редкол. В. Вацуро и др. Т. 2. М.: Художественная литература, 1990. С. 471.

4 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: В15 т. Т. 15. СПб.: Наука, 1996. С. 95.

5 Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860–1881 гг. М.: Наука, 1971. С. 699.

6 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 9. СПб.: Наука, 1991. С. 357.

7 Цит. по электронному тексту, URL: http://dostoevskiy-lit.ru / dostoevskiy / pisma-dostoevskogo / dostoevskij-nikolayu-aleksandrovichu-19-dekabrya-1880.htm.