ИКОНЫ ИЗ РАЗОРЕННЫХ И РАЗРУШЕННЫХ ЯРОСЛАВСКИХ ХРАМОВ В ЭКСПОЗИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Сорок два года назад Митрополичьи палаты вернули Ярославскому художественному музею. До этого 18 лет в их стенах располагалось областное культпросветучилище, а до войны — картинная галерея. Но к новой музейной жизни старое здание — впечатляющий архитектурный памятник в центре города, возведенный в 1682 году в качестве ярославской резиденции для ростовского митрополита Ионы Сысоевича (1652—1690) на крутом волжском берегу, — следовало серьезно подготовить. PDF-версия

Загадочная находка

Пришли рабочие, начался ремонт. На чердаке в толстом слое земляной засыпки нежданно-негаданно нашли 81 икону. Все они лежали ликами вниз, а сверху их «для верности» закрывал мелкий строительный мусор.

«Музейщики, конечно, знали, что Митрополичьи палаты реставрировались во второй половине 1920-х годов силами Ярославского отделения Центральных государственных реставрационных мастерских (ЯО ЦГРМ) под общим руководством Петра Барановского, — рассказывает заведующая отделом древнерусского искусства Ярославского художественного музея (это подразделение как раз сейчас и занимает здание Митрополичьих палат) Виктория Горшкова, которая неоднократно пересекалась по работе со свидетелями находки. — В 1977 году еще жив был Барановский. Сразу бросились к нему: как, что, откуда?! Увы, 85-летний Петр Дмитриевич не помог: мол, ничего о том не знаю. Сказать, что наше музейное руководство тогда обрадовалось неожиданному возвращению этой коллекции из небытия — значит сильно погрешить против истины. Иконы обработали профилактическими заклейками и поместили в хранилище. А инвентаризировать начали только 10 лет спустя, в 1987 году».

В результате сопоставления разрозненных архивных данных, отдельных свидетельств и письменных воспоминаний очевидцев сложилась потрясающая история. Началась она в 1918 году, когда в Ярославле вспыхнул антибольшевистский мятеж. Он продолжался 16 дней и был жестоко подавлен. Но в ходе боев множество ярославских архитектурных памятников погибло: исторический центр оказался на две трети сожжен. Пострадали, разумеется, и храмы, но некоторые иконы из их убранства удалось спасти. Энтузиасты всеми силами спасали их в условиях повсеместного воровства и бандитизма на фоне продолжавшейся Гражданской войны, а потом — от продажи через Госторг «Антиквариат» иностранцам. Объединить их в единую коллекцию удалось по воле случая.

Забвение

«В 1920-е годы местный коллектив реставраторов ЯО ЦГРМ в составе Ивана Князева, Константина Прилепского, Иллариона Тихомирова, Николая Перцева готовил Митрополичьи палаты к размещению в них картинной галереи, — продолжает Виктория Горшкова. — Параллельно они писали во все известные им на тот момент художественные музеи Советского Союза: возьмите ярославские иконы даром, хранить их негде, они погибают! Заинтересованного ответа ниоткуда, увы, не дождались. И тогда летом 1930 года — как раз в тот момент по архивным документам доделывались чердачные перекрытия второго этажа — они решили спрятать их там, как им казалось, до лучших времен».

Но до лучших времен никто из них не дожил. В октябре 1930 года ЯО ЦГРМ расформировали, сотрудники разбрелись кто куда. Николай Перцев, к примеру, перешел в Государственный Русский музей, где вскоре возглавил отдел реставрации. Тем же, кто решил продолжить работу в художественном музее родного Ярославля, повезло куда меньше. Здесь вскоре полностью сменилось руководство, а старые специалисты подверглись репрессиям. Реставратора Николая Брягина и вовсе «показательно» посадили, после чего большинство уволилось. Коллектив музея поголовно обновился, связь поколений прервалась. Кто помнил про чердачный схрон — надежно помалкивал, но с каждым годом таких ветеранов оставалось все меньше. В конце 1950-х годов, когда картинная галерея в старинном особняке уступила место культпросветучилищу, рассказать о нем и вовсе оказалось некому.

По решению фондовой комиссии в конце 1970-х годов в Ярославском художественном музее решили оставить 56 икон из 81 найденной. К приходящемуся на этот год 100-летнему юбилею учреждения здесь подготовили поистине царский подарок: 36 иконописных памятников после длительной реставрации восстановлены. Около трети — творческим коллективом Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова под руководством Евгении Серегиной, остальные — собственными силами, руками мастеров музейных реставрационных мастерских. По словам директора Ярославского художественного музея Аллы Хатюхиной, к концу года, когда эту выставку предполагается показать в родном городе, удастся завершить реставрацию еще одной иконы. По остальным же 19 святыням процесс предстоит затяжной.

Раны под левкасом

Растянувшаяся на долгие десятилетия работа обусловлена колоссальной сложностью задачи, которую пришлось решать реставраторам. Ее, в свою очередь, можно объяснить сразу несколькими специфическими причинами, затруднившими исследование всего комплекса. Прежде всего, это высокая степень утрат. Даже сейчас, когда реставрационный цикл по 36 памятникам завершен, во многих иконных досках зияют выщербины, сколы, отверстия от пуль. Где-то утрачена грунтовка, местами сильно нарушена геометрия и структура древесины. Большой ростовой образ архидиакона Филиппа служил дверью в диаконник Вознесенской церкви (1682—1930). В ходе боев в 1918 году церковь очень сильно пострадала: были пробиты стены и главы, с колокольни упали колокола. В 1920-е годы храм восстанавливали за счет прихода. Тогда же, вероятно, осколочные ранения от шрапнели залевкасили. «Причем три из них, как видите, записали четырехконечными звездами, — замечает Виктория Горшкова, — а остальные, скорее всего, не успели».

Происхождение подавляющего большинства икон неизвестно. Документов по ним, за редчайшим исключением, не сохранилось, упоминания очевидцев — колоссальная удача. Лишь по счастливому стечению обстоятельств удалось атрибутировать пару боковых алтарных дверей с ростовыми образами праотца Мелхиседека и пророка Аарона. «В архивах обнаружились документы, свидетельствующие о том, что местный иконописец первой трети XIX столетия Константин Иванов Смирнов заключил договор с игуменией ярославского Казанского женского монастыря Маргаритой на создание образов для северных и южных дверей иконостаса в Покровской церкви обители, — с воодушевлением рассказывает Горшкова. — К нашей радости, уцелела дореволюционная опись этого храма — более того, одна из икон там наименована в точном соответствии с надписью, которую вы здесь видите: "Мелхиседек, царь Салимский"».

По словам Горшковой, музею несказанно повезло и с иконой Господа Вседержителя — у нее, единственной из всей коллекции, на обороте значится инвентарный номер — 1013. В составленном летом-осенью 1930 года реестре ЯО ЦГРМ он соответствует записи о происхождении иконы из Крестовоздвиженской церкви, построенной в 1688-м и закрытой в 1930 году. «Спас Златая риза» — сам по себе интереснейший и редкий чтимый образ, известный в Византии с XI века. С давних пор его оригинал находится в Успенском соборе Московского Кремля. Но в 1700 году царский изограф Кирилл Уланов значительно переработал его, изменив форму трона, подножие и тон одежд. Вскоре после того безвестный ярославский мастер и сделал список, который представлен в Митрополичьих палатах.

Виктория Горшкова обращает внимание корреспондента «Журнала Московской Патриархии» и еще на один образ: «Вот потрясающая икона Входа Господня в Иерусалим. Сейчас мы можем сказать только, что она происходила из праздничного чина какого-то крупного ярославского храма. И лишь после реставрации стало ясно: в наших фондах находится ее родная "сестра", Сретенский образ, датированный XVIII веком».

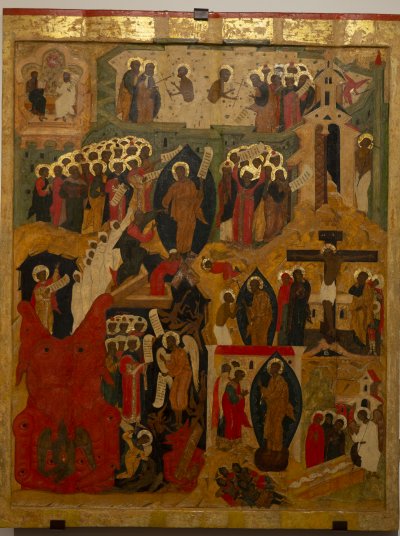

Следующее принципиальное затруднение в работе реставраторов — долгий «жизненный путь» большинства икон. Как правило, верхний красочный слой на них относился к XVIII и даже к XIX столетиям (не в последнюю очередь потому советские искусствоведы и не уделили им в свое время должного внимания). И только в процессе реставрации выяснилось: необходимо удалять по пять-шесть слоев записей. Так, к примеру, икона «Воскресение — Сошествие во ад» «постарела» на два с лишним века! Уникальная по своей очень сложной, в ту эпоху только складывавшейся иконографии, она вобрала в себя сюжеты новозаветной Троицы, проповеди Предтечи в подземных юдолях, вручения Спасителем креста благоразумному разбойнику, личины ада с выходящей из нее вереницей праведников... «Сегодня в России известны всего три аналогичные работы: в Вологде, во Владимире и еще одна в Ярославле», — замечает Виктория Горшкова.

Наконец, еще одна сложность для искусствоведческого анализа коллекции — ее широчайшее стилевое многообразие. Вряд ли еще в каком-нибудь одном собрании, тем более в пределах единственного выставочного пространства, можно увидеть столь разные работы, как, например, написанный век с небольшим назад по мотивам нестеровских фресок образ святой равноапостольной княгини Ольги, Тихвинский образ Божией Матери из церкви Параскевы Пятницы в Калачной слободе 1744 года и икону святого мученика и целителя Пантелеимона узнаваемого «афонского» письма.

О трехвековом временном разбросе иконописных творений и говорить нечего. Впрочем, обычному, среднему посетителю, не обремененному профессиональными познаниями, это, наоборот, только добавляет интереса. Когда еще подобное увидишь!

Выставка открыта до 31 мая. Адрес: Москва, Красная пл., 1, Новый выставочный зал