"Церковный вестник" продолжает рассказывать о христианских святыхнях Сирии.В двух предыдущих публикациях (см.: ЖМП. 2015. № 9, 10) мы рассказали о памятниках искусства и архитектуры восточной части Сирии (государства Мари, знаменитого города Дура-Европос, города Сергиополиса и др.), а также о памятниках и святынях Дамаска и его окрестностей. В новой публикации речь пойдет о северной части Сирии, наиболее насыщенной раннехристианскими памятниками. Большинство их расположено на территориях к западу и юго-западу от Алеппо.PDF-версия.

Север Сирии. Алеппо и его окрестности. Монастыри и «мертвые города»

Север Сирии давно стал мультинациональным и многоконфессиональным. Кроме основного мусульманского арабского населения (более 70% жителей) здесь живут армяне (в Алеппо), курды, черкесы (к северу и северо-востоку от Алеппо) и многие другие национальности, исповедующие разные религии. Но сложившееся равновесие было нарушено гражданской войной и вторжением боевиков ИГ, подступивших к Алеппо. Еще в 2012 году атаке подверглись резиденции мелькитского и маронитского архиепископов в Алеппо и сам монастырь Святого Симеона. Боевики захватившими северо-восточную часть города, однако западная часть находилась под контролем правительственных войск. В апреле 2015 года был наполовину разрушен армянский кафедральный собор Сорока мучеников, заложенный еще в XV веке. В настояще время правительственными силами установлен контроль над южной частью города, идут бои за северо-восточную часть Алеппо.

Алеппо

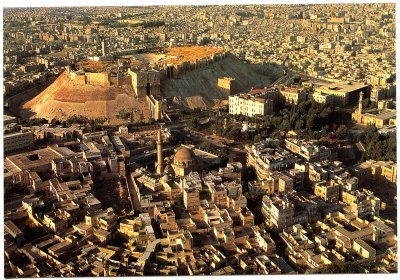

Алеппо считается вторым по значимости городом Сирии, хотя он древнее и больше по площади, чем Дамаск. Уже в III тысячелетии до н.э. под названием Арми он был столицей государства Эбла, а в XVIII–XVII веках до н. э. — столицей аморейского царства Йамхад. В начале III века до н.э. царь Селевк Никатор (бывший телохранитель Александра Македонского) основал здесь греческую колонию, которая называлась Верия. С начала IV века известны епископы Верии (крестивший Андрея Стратилата епископ Нон, обличитель святителя Евстафия Антиохийского епископ Кир и др.). После захвата города арабами в 637 году здесь продолжало жить много христиан. В XVII веке митрополиты Халеба носили титул Католикоса и занимали в Антиохийской Православной Церкви второе место после Патриарха. Антиохийский Патриарх Афанасий III в 1720 году сделал Халеб своей резиденцией, но уже в 1724 году значительная часть общины попала в унию (создав Мелькитскую католическую церковь) и новым центром арабоправославной культуры стал Бейрут.

Алеппо был одним из самых христианских городов Сирии. Еще в начале XX века из 130 тыс. жителей 25 тысяч (20%) составляли христиане (включая 12 тыс. греков и 4 тыс. армян). Во время геноцида армян летом 1915 года многие армяне из Эрзерума были депортированы в Алеппо. К 1922 году количество армян достигло 20 тысяч, а к 1925-му — 60 тысяч. Но после 1946 года значительная часть армян уехала в Советскую Армению. Перед началом гражданской войны в 2011 году в городе насчитывалось около 2,5 млн человек, из которых 11% были христианами. По генплану 2001 года город к 2015 году должен был увеличить свою площадь более чем в два раза. Но этим планам не суждено было осуществиться. Более полумиллиона жителей уехало из города, среди них около 150 тыс. христиан. Значительная часть процветавшего города — в руинах. Линия соприкосновения сторон проходит прямо по центру города, еще в 1986 году внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Доминирующая высота — цитадель, заложенная еще в IV веке до н.э. и перестраивавшаяся в XIII, XV и XVI веках, в 2012 году была атакована войсками так называемой Свободной армии Сирии, но отбита правительственными войсками. Внутри цитадели расположены две мечети, построенные в XII–XIII веках на месте и с использованием стен и материалов православных храмов IV–VI веков. На месте мечети Ибрагима (пророка Авраама) была церковь (от нее сохранились колонны), где, по преданию, некоторое время после обнаружения в 435 году в Баальбеке хранилась глава святого Иоанна Предтечи.

К западу от цитадели расположена Большая мечеть, построенная в 710-е годы на месте византийской базилики. Перестроенная в XII веке она потерпела значительные разрушения в 2013 году (в том числе снесен минарет 1090 года), а ведь в ней до последнего времени хранилась глава пророка Закарии, которого отождествляют со святым Захарией, отцом Иоанна Предтечи. Рядом сохранилось медресе Халавия, построенное в XII веке с использованием стен собора Святой Елены V–VI веков. В его западной части о расцвете византийского искусства в городе свидетельствует экседра (полукруглая глубокая ниша, обычно завершаемая полукуполом) с шестью колоннами.

После опустошительного похода Тамерлана 1400 года христиане, ушедшие из центра города, основали близ его северо-западной стены новый район Дждейда, который ныне удерживается правительственными войсками. Именно здесь среди узких улиц сохранились православный Успенский храм (XV век, перестроен в 1850–1852 годы), сиро-католическая церковь Святой Ассии (1500 год, колокольня 1881 года, разрушена в 2012 году), мелькитский собор Богоматери (1849), маронитская церковь Пророка Илии с двумя колокольнями западного фасада (1873), сиро-яковитский собор Святого Ефрема (1926), многочисленные школы и другие здания, принадлежащие христианам. В соседнем районе, ближе к железнодорожному вокзалу, — римско-католический собор Святого Франциска Ассизского (1937).

«Мертвые города»

Северо-западные территории Сирии, в том числе близ реки Оронт, всегда были более плодородными. Здесь выращивали пшеницу, ячмень, табак, хлопчатник, маслины, виноград, кунжут и многие другие культуры, кормившие и одевавшие жителей городов и сел. Значительные сельскохозяйственные производства получили особенное развитие в позднеантичное и раннехристианское время (I–VII века). В гористой местности из местного камня воздвигались большие укрепленные поселения с церквами, домами, виллами, банями, маслодельнями и др. На территории в длину около 140 км и в ширину около 30 км французский археолог в 1950-е годы предположил существование в VII веке около 800 поселений с более 2000 церквей. Сохранились ансамбли около 100 поселений, из них около 30 самых известных. Покинутые (см. Справку) преимущественно в VIII–X веках, они находились вдалеке от главных дорог и так хорошо сохранились, что в 2011 году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием Древние деревни Северной Сирии.

По горам эти «мертвые города» условно делятся на три группы: расположенные в более южных горах Эз-Завия, в центральных Аль-Ала и Бариша и в северных горах Семан. Первая группа состоит из более ранних памятников. Среди них знаменитая Сержилла с храмом, андроном (двухэтажная таверна с трехколонными портиками), домами и банями V века, Рувейя с мавзолеем в виде античного храма (384) и большой базиликой V века, наконец, Капроперия (по-арабски Кфар аль-Бара) с домами высотой до трех этажей, гробницами с пирамидальными крышами и пятью церквами V–VI веков. Акантовые листья на резьбе могли служить символом бессмертия.

Из второй группы больше всего нашим участникам экспедиций 2000-х годов запомнились Бакирха с храмом Зевса (161) и церквами V века, а также Кальб-Луза с большой трехнефной базиликой предположительно в честь архангелов Михаила и Гавриила (вторая половина V века). Ее притвор фланкирован двумя башнями (характерная черта одного из типов сирийских храмов), а единственная апсида украшена снаружи колоннами. Поражает своей искусностью декор храма — карнизы, архивольты, капители, обрамления арок, порталы с тонкой резьбой, монограммы Христа.

Наконец, в третьей группе выделяются Фафертин с одной из древнейших датированных христианских церквей (372), Хараб-Шамс, Мушаббак и Басофан с церковью Святого Фоки (491–492). Самый северный из «мертвых городов» — античный город Кир с руинами базилики, под которой покоились мощи святых Космы и Дамиана Аравийских, обезглавленных в 280-е годы (память 17 октября). В честь святых город получил второе название — Агиополис.

Именно в сирийских «мертвых городах» можно хорошо проследить формирование архитектуры христианских храмов от простых домовых церквей, устроенных в жилых домах во II–III веках, через зальные церкви IV века (в Кирк-Бизе) к большим трехнефным базиликам в Хараб-Шамсе (IV–V), Мушаббаке и Кальб-Лузе (вторая половина V века).

Большое опасение вызывает современное состояние «мертвых городов», так как их большая часть ныне контролируется оппозиционными силами так называемой Свободной армии Сирии и других формирований. Могут быть расхищены или даже разрушены многочисленные памятники архитектуры и искусства, в том числе саркофаги IV–VI веков.

Монастыри

Наряду с Египтом горы близ Антиохии с III века служили местом подвижничества первых монахов. Среди них были затворники, жившие в подземных цистернах для воды, аскеты, носившие тяжелые цепи, и др. В V веке развилось движение столпничества — уединения на горе или столпе. Самым известным среди них стал святой Симеон Столпник Старший. Около 40 лет вплоть до своей кончины в 459 году он жил в 30 км к северо-западу от Алеппо, на вершине столпа диаметром около 1,1 м и высотой 16,2 м, нижняя часть которого сохраняется до сих пор.

При императоре Зиноне в 480-е годы построен сложный крестообразный в плане ансамбль монастыря. В 979 году комплекс, в который также входят баптистерий, кельи, гостиницы и малые церкви, был укреплен крепостными стенами с 13 башнями (отсюда возникло название Калъат-Симъан, в переводе с арабского — крепость Симеона). Но укрепления не помогли: уже в 985 году он был разрушен, а к XIII веку опустел, хотя еще долго привлекал паломников.

Тем не менее сохранились десятки других монастырских комплексов IV–VI веков. Среди них — обители Святого Даниила Столпника в Брейдже близ Алеппо с башенным келейным корпусом (конец VI века), Святого Симеона Столпника Младшего, или Дивногорца (на территории Турции), который последние десятилетия своей жизни в VI веке провел на 12-метровой колонне, основа которой тоже сохранилась. Многие заброшенные монастыри расположены в горах Бариша (в VI веке здесь было более 60 монастырей) и близ Калъат-Симъана — около села Брад с церковью 395–402 годов и предположительным захоронением святого Марона, основателя течения маронитов.

По мнению современных ученых-историков, «мертвые города» покидали по разным причинам. Одна из них — экономическая. Приходило в упадок сельское хозяйство, менялись основные транспортные артерии, происходил отток финансов и молодежи. Другая — культурная и религиозная. Арабы-мусульмане в VII–VIII вв. были более терпимы к христианам, чем мамлюки в XIII–XIV вв. Дело в том, что в XIII–XIV вв. по Сирии прокатилась волна завоевателей (монголов, мамлюков и тюрков), окончательно подорвавшая старую экономическую систему, важную роль в которой играли византийские сельскохозяйственные центры, что и спровоцировало крупный отток населения.

Памятники сирийской культуры, находящиеся на территории Турции

Один из важнейших городов для каждого христианина на Ближнем Востоке — Антакья (древняя Антиохия), город на Юге Турции. Город был основан в 300 году до н.э. царем Селевком Никатором. Из-за своего выгодного географического положения в 20 км от Средиземного моря он стал столицей государства Селевкидов, а после 64 года до н.э. — резиденцией наместника римской провинции Сирия. До захвата города в 540 году персидскими войсками это был третий по величине и значению город Римской империи (после Рима и Александрии). Не случайно, что именно Антиохия стала важнейшим церковным центром на Ближнем Востоке. Рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана (Деян. 11, 19), в 30-е годы сюда попали многие апостолы и их ученики. Именно здесь впервые последователи Христа стали именоваться христианами (Деян. 11, 26). Около семи лет здесь проповедовал апостол Петр. Затем около 40 лет антиохийским епископом был священномученик Игнатий Богоносец. В III–VI веках в Антиохии состоялось около 30 церковных соборов.

В границы Антиохийской Церкви входили территории от Кипра до Аравии. Только в 431 году автокефалию получила Кипрская Церковь, а в 451 году выделилась самостоятельная Иерусалимская Церковь, и только в VIII–XI веках — Церковь Восточной Грузии. В вопросе о разделении Церквей в XI веке антиохийские патриархи придерживались более сдержанной политики по сравнению с константинопольскими патриархами. Так, в середине XI века Патриарх Антиохийский Петр III писал Патриарху Константинопольскому Михаилу Керуларию, что православным следует «быть благодарными Богу за то, что наши западные братья-варвары еще веруют в Святую Троицу». Ведь еще во II веке святой епископ Феофил первым из христианских богословов именно в Антиохии использовал слово «Троица», говоря о трех Божественных лицах.

В 327–341 годах рядом с императорским дворцом была построена церковь Святых апостолов — один из крупнейших храмов того времени (разрушен землетрясением 588 года), а археологические раскопки 1930-х годов не смогли его обнаружить.

В юго-западном пригороде, в Дафне, расположен мартирий (центрический храм, обычно возводимый над местом мученичества подвижника) Святого епископа Вавилы, казненного здесь вместе с тремя отроками по приказу императора Деция в 250 году. В 1940-е годы археологическими раскопками обнаружены остатки этой крестообразной церкви 380-х годов с напольными мозаиками. Ныне мощи Вавилы находятся в итальянском городе Кремоне.

В портовом пригороде Селевкии Пиерии (ныне поселок Чевлик) также изучены руины центрической церкви Святой Феклы, построенной при императоре Зиноне между 474 и 491 годами. В храме обнаружено много интереснейших мраморных рельефов.

Близ современной Антакьи сохранилась пещерная церковь Святого апостола Петра, устроенная предположительно не позднее V века, расширенная крестоносцами в XII веке и отреставрированная монахами-капуцинами в 1863 году.

После разрушения персидским войском в 540 году и захвата арабами в 637-м Антиохия стала уменьшаться. Новый расцвет она пережила во время византийского управления 969–1084 годов, а также с 1098 года став центром Антиохийского княжества крестоносцев. Но после разрушения в 1268 году мамлюкским султаном Бейбарсом уже не играла такой значительной роли, как прежде. Антиохийские патриархи жили в разных городах и только в середине XIV века избрали своей резиденцией Дамаск. В 1516 Антиохия была завоевана турками. В 1918 вошла в состав французского протектората, а в 1938 году в составе Республики Хатай вошла в состав Турции.

Совместный проект «Журнала Московской Патриархии» и «Большой Российской Энциклопедии»