ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ИКОНОПИСАНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Профессиональное сообщество иконописцев пришло в движение. В этом году сразу на нескольких престижных площадках прошли содержательные дискуссии, в рамках которых ставились непростые вопросы о путях развития иконописи, о сковывающих ее развитие барьерах и о возможных способах их преодоления. Суммируя сказанное в ходе обсуждений, «Церковный Вестник» сформулировал пять главных проблем современного иконописания и предлагает экспертам их прокомментировать.

Проблема 1. Смешались в кучу змеи, люди…

Оставим за скобками лжетворчество ряда горе-новаторов, которые создают обладающие некоторыми признаками икон (например, круглым «нимбом» вокруг лика) изображения Сталина, Ленина (с надписью «Живее всех живых») или Юрия Гагарина (по окружности вокруг гермошлема которого выводится «СССР»). Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Однако, в конце концов, вряд ли кто-то всерьез считает эти продукты творчества иконами. Но вот маленький шаг в сторону «серьезности» - и перед нами программная миниатюра Сергея Куракина, описывающая… брань у Белого дома (Илл. 2). Да-да, так и написано по-славянски в верхней части изображения, а чтобы не оставалось сомнений, рядом пояснено (почему-то арабскими, а не славянскими цифрами): «1993». Историчность полная: «воины Кремля» с хоругвью, на которую нанесен лик Спасителя, по горбатому мостику идут на приступ башни под предводительством «ангела Господня»; им противостоит ощерившееся штыками войско «путчистов». Но этого мастеру показалось мало, и прямо под цитаделью он изображает пару волонтеров, копающих могилы для захоронения павших товарищей.

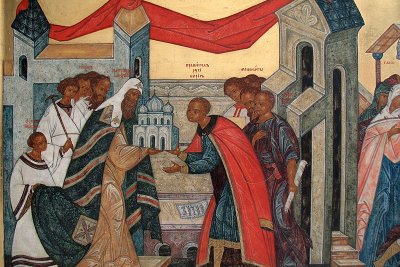

Достается и почившим первым лицам – Предстоятелю Церкви и главе государства. В опусе того же автора с немного загадочным названием «Устроение совета смотрящего. 1994» изображенный в царской мантии «правитель Руси Борис» передает Русской Православной Церкви в лице Патриарха Алексия ни много ни мало... Храм Христа Спасителя (Илл. 1). Спасибо, что хоть тут обошлось без нимбов. Пытливый исследователь, правда, быстро сообразит, что это ничто иное как посвященное воссозданию Храма Христа Спасителя 13-е клеймо Новорусской иконы Божией Матери, явившейся, по словам автора, ему «в воздухе». Кстати, в других клеймах этой «иконы» тоже много интересного. Например, сюжет «Архангел Михаил побивает сатану на Красной площади», трактующийся как... проекция на события, связанные с приземлением Матиаса Руста в центре Москвы (так гласит комментарий).

Как известно, протoпресвитер Александр Шмеман — человек нашей эпохи — в работе «Православное богослужение» определял канон в иконе как сумму приемов, выработанных веками, для изображения преображенной действительности. Конечно, описанные выше вопиющие случаи «пренебрежения преображением» – все же редчайшие исключения из правил. Но и на другом полюсе, где с «преображенной действительностью» все вроде бы в порядке, иногда возникают вопросы к стилистике изображения. Если когда-то мастерство иконописцев вдохновляло народных художников, искавших светские сюжеты для росписи самобытных изделий народных промыслов, теперь подчас наблюдается обратный (к сожалению, далекий от естественного развития искусства) процесс. Работы располагающейся в Ярославле иконописной мастерской вроде бы респектабельны и благородны. Здесь, на первый взгляд, все благообразно и по чину: на иконах прославленные святые, изображены они вполне канонично, прорисованы как полагается. Вот только… Образу святого праведного Феодора Ушакова на именной иконе святого сопутствует карта с отмеченными маршрутами походов прославленного русского адмирала (а до кучи – еще и достопримечательности тех стран, где он одержал свои главные победы). Икона преподобного Илии Муромского Печерского – скорее лаковая миниатюра, иллюстрирующая русские народные былины: находится здесь место и богатырским коням, и каликам перехожим, и единоборству с Соловьем-Разбойником, и неоглядным далям, и голубым речушкам, и даже Калинову мосту (Илл. 3). В подобном стиле созданы в той же мастерской иконы свв. блгвв. Димитрия Донского с житием и Александра Невского со сценой сражения со шведами на Неве. Тут всего навалом – и коней, и людей, и горностаевого меха на великокняжеской мантии. Только остается ли место для молитвы?

Проблема 2. Яркая обертка вместо подлинной красоты

Современное ювелирное искусство, и церковное в том числе, субъект исключительно коммерческого рынка. Казалось бы, причем тут иконы?! Все очень просто: поскольку многих иконописцев интересует, в первую очередь, конкурентоспособность изделий, они насыщают оклады драгоценностями, а благородную красоту подменяют красивостью. В древности о таких древние греки говорили: «не мог сделать красиво — сделал богато». «При этом вкусы потенциальных заказчиков даже в среде духовенства, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Вот эти вкусы в условиях жесткой конкуренции и диктуют иконописцам направление развития их творчества. Современной иконе для успешной реализации необходима яркая упаковка в виде тщательно прописанных деталей, виртуозных оживок, изобилия орнамента и гравировки по золоту, серебряной басмы и драгоценных камней, - считает настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери в подмосковной Дубне, руководитель Иконописной школы им прп. Алипия Печерского протоиерей Виталий Шумилов. – Духовное содержание иконы при этом отходит на второй план, а то и вовсе исчезает».

Проблема 3. Низкий уровень образования

Он обусловлен двумя главными причинами: «цифровым поколением» студентов и расплодившимися коммерческими курсами, после которых выпускников приходится переучивать. «Повсеместно распространено обучение формальной, нерукотворной технике рисования. Это оказалось колоссальной проблемой! – говорит завкафедрой иконописи Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Екатерина Шеко. – Еще десять лет назад к нам приходили люди, умевшие хоть что-то делать руками. Теперь же студентам приходится объяснять азы! Видимо, пора сформулировать на новом уровне основы иконописной культуры, потому что прежние формулировки потеряли очевидность, особенно для молодежи. Сегодня можно что угодно делать при помощи компьютера, и программы это позволяют. Но результат получается мертворожденным, в него не вложена частичка внутреннего живого чувства, которое вкладывали настоящие мастера древности. Ведь именно за это мы так любим и ценим историческую икону».

Проблема 4. Отсутствие четкой, прозрачной системы заказов и подрядов на росписи храмов

«Традиционно православный храм строился изнутри, отталкиваясь от будущего убранства – от художественной композиции и богословской программы фресок, мозаик и икон, которые определяли архитектуру храма. Фасады при таком подходе возникали не как результат архитектурного проекта, а как следствие богословского строя убранства. Мы видим это по древним храмам Киевской Руси, Греции, Грузии, - напоминает иконописец Сергей Черный. – Все это и в наши дни может послужить серьезной мотивацией не только для художника, но и для благотворителя росписи. Сейчас же на этом направлении, увы, самый настоящий кризис: в Москве (с поправкой на массовый характер программы возведения новых церквей) появилось немало неплохих храмов-новостроек. Но их росписям, увы, я подобную оценку дать не могу. Куда ни зайдешь – повсюду или низкое художественное качество, или прямой брак, хотя хорошие иконописцы вроде бы есть». «Почему в столице не работает, к примеру, архимандрит Зинон (Теодор)? – восклицает иконописец Александр Чашкин. – А те артели, которые сюда допускаются, вызывают один-единственный вопрос: Господи, да кто же их пригласил?!»

«Стоглавый Собор возлагал ответственность за иконопись на архиерея. Но тогда архиерей должен обладать высочайшей квалификацией в этом вопросе, чего мы, как правило, сегодня не наблюдаем…» - резюмирует декан факультета церковных художеств ПСТГУ протоиерей Александр Салтыков.

Проблема 5. Отсутствие у иконописцев собственного творческого союза

Этот вопрос, причем весьма остро, встает далеко не впервые. История знает и попытки (к сожалению, бесплодные) создания иконописных отделений в структуре действующих творческих союзов художников, и проект общецерковного Иконописного совета (также, увы, не реализованный). Так что в качестве последнего (и едва ли не единственного) позитивного примера в этом смысле можно назвать успешно функционировавшее до революции под Высочайшим покровительством Общество развития русской иконописи.

«Нам нужен общий знаменатель – ведь помимо корпоративных интересов, необходимо учитывать еще интересы и Церкви, и социума, - резюмирует Сергей Черный. – В качестве такого знаменателя могла бы выступить общественная организация – Союз иконописцев России».

КОММЕНТАРИИ

Протоиерей Леонид КАЛИНИН, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации:

- Плохо расписанный храм негативно влияет на душу человека, а в отдельных случаях и вовсе может привести к деградации сознания. Увы, факты перекоса налицо: важнейшие объекты расписывать приглашаются посредственные бригады, а в глубинке, где церковь можно расписать и попроще, работают лучшие мастера. Думаю, не грех позаимствовать передовой опыт, к примеру, братской Румынии, где существует четкая градация иконописцев на несколько уровней сообразно профессиональному опыту, творческим достижениям, стажу и достигнутым результатам. В результате к особо ответственным и важным работам по росписям храмов и написанию икон для них, пусть даже осуществляемым по частным, а не государственным, контрактам, вправе допускаться лишь самые опытные и делом зарекомендовавшие себя мастера.

Разумеется, возникает вопрос: по каким критериям оценивать творческую работу иконописца? Ведь сегодня в эту сферу могут внедряться неверующие, нецерковные люди. Еще хуже, когда деньги на роспись есть, а привлекают для этого дела подмастерьев или бездушных ремесленников. Наш совет сейчас разрабатывает интегральную систему оценки качества работ – подобно ныне принятым правилам арбитража в фигурном катании. В этой системе будут учитываться несколько критериев и параметров (например, духовное содержание иконы, техника исполнения, соответствие общей архитектурной стилистике храма и т.д). Разумеется, прежде чем запускать эту систему в жизнь, ее должно одобрить священноначалие и Высший Церковный Совет. А перед тем у каждого иконописца будет возможность принять участие в ее обсуждении. Для этого надо будет зарегистрироваться в разрабатывающемся сейчас разделе «Для иконописцев» на электронной площадке нашего совета.

Протоиерей Виталий ШУМИЛОВ, настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери в Дубне (Московская обл.), руководитель Иконописной школы им. прп. Алипия Печерского:

- В процессе обучения, а затем саморазвития, иконописец накапливает определенный опыт, но всё-таки однажды заходит в некий тупик, при этом его творчество застаивается, и он повторяет только то, что умеет. Он совершенствуется в технике исполнения, но как творческая личность, в подлинном, христианском понимании этого слова, как со-творец, со-трудник Бога, он может стоять на месте. Возникает вопрос: что надо делать, чтобы преодолеть застой или кризис и как развиваться дальше?

Говоря современным языком, необходима перезагрузка. Иконописцу, оказавшемуся в таком положении, необходимо вернуться к началу, к азам иконописания. Нужно переосмыслить свой опыт (в том числе духовный), накопленные знания и начать обучение художественному языку иконы заново, на более глубоком уровне.

Необходимо заново осознать, что каждая икона, независимо от того, кто или что на ней изображено, должна быть христоцентричной.

Образ Христов должен отобразиться в каждой иконе, в каждом святом персонаже. Но прежде Он должен, хотя бы в какой-то мере, изобразиться в самом иконописце. Апостол Павел пишет: Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос! (Гал. 4, 19). Это –сверхзадача иконописца. Икона – это молитва, написанная красками, но не застывшая, а живая, постоянно возносящаяся к Небу. Иконопись берет свое начало в литургическом служении, является его частью. Это главное предназначение иконописи, прежде всего остального, прежде всякого художественного мастерства. Подобно Евхаристии икона свидетельствует миру о Боговоплощении.

Художество – дело внешнее, видимое, а содержание иконы и гармония лежат в области невидимого, духовного и мысленного. Совершенствование иконописца, как и всякого христианина, происходит в познании Премудрости Божией и стяжании благодати Святого Духа. На этом пути появляется возможность познать свою немощь и неспособность самостоятельно двигаться по пути иконописного служения. Как мы уже сказали выше, для движения вперёд и вверх необходимо временами возвращаться назад, опускаться на землю. Необходимо покаяние в исконном смысле слова: метанойя – изменение сознания.

Начинать учиться заново – дело трудное и болезненное. Однако даже зрелым иконописцам надо помнить слова Апостола Павла: Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть (2 Кор. 13, 5). Успешных и опытных иконописцев подстерегает опасность завышенной самооценки, как в духовном, так и в профессиональном плане.