Можно смело утверждать, что большинство деятелей русской культуры опирается в своем творчестве на систему православных ценностей. В разные периоды существования «Журнала Московской Патриархии» (а в этом году мы отмечаем его 80-летие, 1931–2011) проблемы культуры по-разному освещались на его страницах. В первый период своего существования (1931–1935), в условиях открытых гонений на Церковь со стороны государства, разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы говорить в журнале о православном мировоззрении деятелей русской культуры. То, что они в большинстве были верующими людьми, в те времена считалось их естественным и извинительным недостатком — пережитком проклятого прошлого, который только мешал им в их творчестве. Да и объем журнала был слишком мал для освещения таких тем.

Другой стала ситуация после его возобновления в сентябре 1943 года. Конечно, характер атеистического государства не изменился, но тогда шла Великая Отечественная война, поэтому публикуемые материалы не только освещали важнейшие события возрождения церковной жизни (возобновление патриаршества, избрание Патриархов Сергия, а затем Алексия I, открытие духовных учебных заведений и др.), но и ободряли защитников Родины примерами славного прошлого Русской земли. И здесь очень важны были не только жизнеописания ее великих воинов: святого благоверного князя Александра Невского, генералиссимуса Суворова, фельдмаршала Кутузова и других, но также и рассказы о творцах русской культуры, прославивших наше Отечество во всем мире.

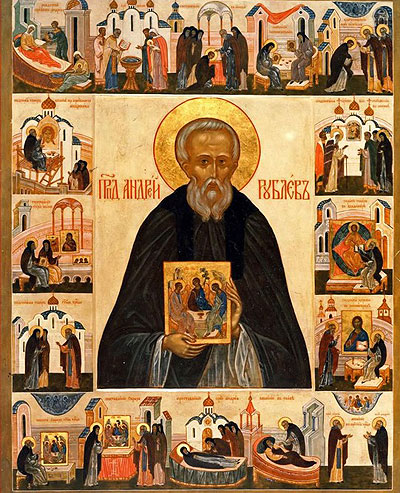

И материалы, посвященные православной русской культуре, стали появляться в возрожденном Журнале. Характерным стал в этом отношении № 10 за 1944 год, где были опубликованы сразу три статьи, задавшие темы многих последующих работ. Первая такая статья — о великом русском иконописце Андрее Рублеве (№ 10. С. 22–24). Конечно, статья эта, хотя и напечатанная в церковном издании, несет на себе отпечаток атеистического времени: так, в ней почти нет слов «Бог», «Церковь», «вера» и т.п., зато много говорится о том, что в традиционные византийские иконографические схемы русский художник вложил новое содержание, отчего его искусство — пусть и религиозное, идеалистическое — переродилось в искусство новое, национальное. В ней можно найти и такие утверждения: «Вряд ли догадывался Андрей Рублев сам о великом значении своей “Троицы”». В духе времени говорилось также, что в «русских сказаниях преобладают суровые ноты возмездия от Великого Судьи», что помогло художнику создать замечательные фрески «Страшного суда». Вот таким было первое выступление журнала на темы культуры, задавшее искусствоведческое направление в его публикациях.

Другая статья в том же номере была посвящена Ивану Андреевичу Крылову (№ 10. С. 33–34). Великий баснописец здесь назывался реалистом и демократом, «истинно народным поэтом», «исключительно русской натурой», басни которого — бесценная сокровищница народной мудрости. Очень ко времени пришлась, в частности, его басня о лягушке, которая надувалась, стараясь сравниться с волом, пока не лопнула и не околела; а также басня «Волк на псарне», призывавшая «с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой». Эта статья задала литературоведческое направление в публикациях ЖМП.

Наконец, в том же номере (№ 10. С. 30) было напечатано стихотворение о Пресвятой Богородице («Молитва Богоматери в дни Великой Отечественной войны»), написанное бывшим обновленческим митрополитом и даже «первоиерархом» Виталием (Введенским) (4 декабря 1943 года он принес покаяние, был присоединен к Православной Церкви в сане архиепископа и получил назначение на Тульскую кафедру).

Все указанные направления получили дальнейшее развитие в публикациях ЖМП. Так, о преподобном Андрее Рублеве было опубликовано более десятка работ (1). Публиковались материалы и о других известных иконописцах: Алипии Печерском (2), Феофане Греке (3), Симоне Ушакове (4), о современных иконописцах архимандрите Зиноне (5), Григории (Круге) (6), о светских художниках Викторе Михайловиче Васнецове (7), Павле Дмитриевиче Корине (8), Михаиле Васильевиче Нестерове (9). На тему церковного искусства, включая иконопись, храмовую архитектуру, церковное пение, в ЖМП было опубликовано около 150 статей.

Переходя далее к литературоведческому направлению, скажем, что в журнале помещались материалы о ряде русских писателей, причем о некоторых — многократно. Так, о Ф.М. Достоевском было опубликовано десять статей (10), следует особо отметить работу Николая Онуфриевича Лосского, философа и отца выдающегося русского богослова XX века В.Н. Лосского, а также статьи философа Владимира Соловьева, профессора Алексея Ильича Осипова, писателя Бориса Федоровича Спорова.

В ЖМП была публикация о Гоголе (11), написанная Владимиром Алексеевичем Воропаевым, ныне признанным гоголеведом, одним из составителей Полного собрания сочинений и писем великого писателя.

Журнал помещал статьи и о поэтах: так, творчеству А.С. Пушкина было посвящено семь публикаций (12). Писали мы и о других поэтах: Сергее Есенине (13), Мирре Лохвицкой (14), Надежде Павлович (15). Были материалы о писателях, более близких к нам по времени, — Иване Шмелеве (16), Варламе Шаламове (17), Олеге Волкове (18), Александре Солженицыне (19).

Но особенно большое развитие получила в ЖМП тема духовной поэзии. Патриотические стихотворения начали появляться в годы войны, они были обращены к защитникам Родины. Они продолжали появляться и после окончания войны, причем стихи писали не только светские авторы, но и священники, и даже архиереи. Из последних, помимо уже упомянутого архиепископа Виталия (Введенского) (20), отметим также митрополита Николая (Ярушевича) (21), архиепископов Фотия (Топиро) (22) и Димитрия (Градусова) (23), из священников в поэтическом жанре выступали как малоизвестные авторы (отцы Александр Козлов (24), Стефан Марков (25), так и авторы всемирно известные (священник Павел Флоренский (26).

Количество стихов, хлынувших в редакцию ЖМП после окончания Великой Отечественной войны, было чрезвычайно велико, но уровень многих был весьма низок. Некоторые стихи, в частности, того же архиепископа Фотия, написанные к Пасхе, содержали, например, такие пассажи:

В Берлин вошли мы к Пасхе этой —

Не страшен Гитлер нам, ни Гесс,

И славим Сына мы Всепетой:

Христос Воскрес, Христос Воскрес!

Такая ситуация побудила редакцию ЖМП поместить в № 2 за 1946 год специальное объявление:

Вниманию авторов

В течение последних месяцев редакция нашего журнала буквально наводняется потоком стихотворений, поэм; нередко присылаются целые тетради стихотворений.

Они отражают массовое стремление православных мирян, пастырей и архипастырей поделиться с читателем в художественно-одухотворенной форме своими настроениями, переживаниями, чувствами.

…Ряд авторов, не владеющих достаточными познаниями в области композиции стиха, поэтических стилей, ритма и т.п., искренно считают «стихами» обыкновенную прозу на том только основании, что написана она в рифму.

…Но редакция предельно ограничена и в возможностях печатания действительно хороших стихотворений.

Прежде всего потому, что они выпадают из стиля нашего журнала — церковно-официального, богословско-практического, церковно-исторического и информационного.

На протяжении тридцати номеров тип «Журнала Московской Патриархии» достаточно определился и для читателя выяснился.

Редакция высоко ценит авторскую инициативу и активность и их стремление помочь церковному печатному органу.

Мы просим их принять участие в его работе присылкой не стихов и поэм, которые мы, повторяем, лишены возможности использовать (за исключением отдельных случаев), а статей на важнейшие церковно-исторические темы, по важнейшим вопросам пастырской и архипастырской практики, церковно-общественной работы и т.п.

После этого призыва на некоторое время число публикуемых в Журнале стихотворений уменьшилось. Так продолжалось до начала перестройки, а точнее — до начала подготовки к празднованию Тысячелетия Крещения Руси (1988 год), когда тема о православии русской культуры вновь приобрела большое значение и в ЖМП снова стали появляться православные стихи русских поэтов. Более того, в 1988 году в № 1 Журнала появилась отдельная рубрика «Из духовной поэзии». Она открылась публикацией знаменитой оды Гавриила Державина «Бог» (1988. № 1. С. 78) и продолжалась четыре года (последний раз — в № 1 за 1992 г.), пока из редакции не ушел, перейдя в Отдел по религиозному образованию и катехизации, создатель этой рубрики Валентин Арсеньевич Никитин, сам поэт и энтузиаст этого жанра литературы. Без него и вне этой рубрики публикация стихов продолжалась до 1995 года, а затем прекратилось. Всего под рубрикой «Из духовной поэзии» было напечатано 150 стихотворений.

И это были уже стихи настоящих поэтов, из дореволюционных — Александр Пушкин и Михаил Лермонтов (1989. № 3. С. 79), Петр Вяземский (1990. № 9. С. 79), Федор Тютчев (1988. № 12. С. 80; 1990. № 3. С. 78), Афанасий Фет (1988. № 7. С. 77), Алексей Константинович Толстой (1988. № 11. С. 79; 1989. № 6. С. 79; 1990. № 3. С. 78), Иннокентий Анненский и Аполлон Григорьев (1989. № 2. С. 79), Федор Глинка (1988. № 7. С. 77–79; № 8. С. 78), Лев Мей (1989. № 4. С. 75), К. Р. (Константин Романов) (1991. № 1. С. 79; 1993. № 1. С. 38) и др. Из поэтов 18 века — Ломоносов (1988. № 3. С. 77; 1989. № 3. С. 79; 1990. № 12. С. 79) и Херасков (1989. № 1. С. 79). Из славянофилов — Иван Аксаков (1989. № 12. С. 79), Алексей Хомяков (1988. № 4. С. 76; 1990. № 11. С. 79), Николай Языков (1988. № 2. С. 78). Из поэтов, эмигрировавших после революции, были опубликованы Константин Бальмонт (1990. № 4. С. 78), Иван Бунин (1988. № 3. С. 77; 1988. № 5. С. 76; 1990. № 4. С. 78), Зинаида Гиппиус (1990. № 10. С. 78), Вячеслав (1988. № 4. С. 76; 1988. № 6. С. 76; 1989. № 1. С. 79; 1990. № 6. С. 79) и Георгий (1991. № 5. С. 79) Ивановы и др. Из поэтов, не эмигрировавших и живших в советский период нашей истории — Даниил Андреев (1988. № 10. С. 79; 1991. № 5. С. 79), Анна Ахматова (1989. № 10. С. 79), Юргис Балтрушайтис (1988. № 12. С. 80), Андрей Белый (1988. № 12. С. 80; 1991. № 4. С. 77), Максимилиан Волошин (1989. № 12. С. 79; 1990. № 8; 1991. № 12. С. 50–51), Сергей Есенин (1990. № 11. С. 79), Сергей Клычков (1990. № 5. С. 79), Николай Клюев (1989. № 7. С. 79), Осип Мандельштам (1990. № 10. С. 78), Надежда Павлович (1989. № 5. С. 79; 1994. № 6. С. 60–62), Борис Пастернак (1988. № 3. С. 78; № 4. С. 76; 1990. № 1. С. 78–79; 1992. № 4. С. 31), Мария Петровых (1988. № 4. С. 76), Сергей Соловьев (1989. № 8. С. 79), Александр Солодовников (1990. № 5. С. 79), Георгий Чулков (1989. № 1. С. 79), Варлам Шаламов (1994. № 2. С. 120). Некоторые из них были репрессированы и погибли или провели много лет в лагерях.

Публиковались стихотворные переложения отцов Церкви — святителя Григория Богослова (2004. № 3. С. 43–45), преподобных Ефрема Сирина (1988. № 5. С. 76) и Симеона Нового Богослова (1992. № 1. С. 65–70) — последние перевел иеромонах, а ныне митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Были напечатаны стихи впоследствие канонизированных митрополита Московского Филарета (стихотворное переложение кондака Преображения Господня) (1988. № 8. С. 78) и Илии Чавчавадзе (1989. № 1. С. 79) (прославлен Грузинской Церковью). Среди авторов были также новомученики — причисленные к лику святых священномученики архиепископ Августин (Беляев) (1989. № 10. С. 79) и протопресвитер Александр (Хотовицкий) (1995. № 9–10. С. 77).

Замечу, что литературный расцвет журнала происходил в те годы, когда его официальная часть на время переместилась в «Официальную хронику» и он действительно начал трансформироваться в литературный журнал. Я испытываю определенную ностальгию по тому времени, хотя сам как редактор много пострадал от натиска поэтов. Всё же поэтический язык многие люди избирают для исповедания своей веры, которое, по их мнению, невозможно без высокого штиля. И пусть даже у них недостает поэтической техники, но ведь Бог и намерения целует!

Думается, в отношении всего этого поэтического моря, разливающегося и плещущегося на всей территории Святой Руси, выход возможен один: следует, не перегружая печатный станок, обратиться к возможностям Интернета; другими словами — и это в русле тенденции к расширению нашего православного интернет-пространства — целесообразно создать сайт «Православная поэзия» с обязательным форумом, где можно было бы помещать отзывы о стихах. Конечно, здесь нужен опытный модератор, зато какое количество людей смогло бы отвести душу и объясниться в любви к Богу с пользой для своей души и безопасно для окружающих!

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Напр.: Иванов Н. Андрей Рублев (к 600-летию со дня рождения) // ЖМП. 1960. № 6. С. 40–53; Голубцов Н., свящ. Пресвятая Троица и Домостроительство (об иконе инока Андрея Рублева) // ЖМП. 1960. № 7. С. 32–40; Васильев А. [Ведерников А.В.] Андрей Рублев и Григорий Палама // ЖМП. 1960. № 10. С. 33–44; Остапов А., свящ. Преподобный Андрей Рублев (к 600-летию со дня рождения) // ЖМП. 1960. № 11. С. 22–29; Смирнов В., Вольгин А. Преподобный Андрей Рублев, иконописец // ЖМП. 1980. № 7. С. 69–79; Александров А. Преподобный Андрей Рублев и богословие образа // ЖМП. 1981. № 11. С. 70–76; Лебедев В. Преподобный Андрей Рублев // ЖМП. 1989. № 7. С. 40; Лоргус А., диак. Духовная традиция преподобного Андрея Рублева // ЖМП. 1990. № 1. С. 39–40; [Преподобный Андрей Рублев] // ЖМП. 1990. № 1. С. 40; Бороздинов В., прот. Икона «Пресвятая Троица» преподобного Андрея Рублева // ЖМП. 1990. № 6. С. 67–68; № 7. С. 71–74.

2. Иона, еп. Астраханский и Енотаевский. Первый русский иконописец (к 850-летию со дня кончины прп. Алипия иконописца) // ЖМП. 1964. № 9. С. 61–66; Почтовый А., прот. Преподобный Алипий — первый русский иконописец (к 875-летию со времени преставления) // ЖМП. 1989. № 8. С. 20–21.

3. Сергеев Н. Феофан Грек // ЖМП. 1946. № 1. С. 32–36.

4. Сергеев Н. Симон Ушаков // ЖМП. 1945. № 9. С. 50–55.

5. Хроника: архимандриту Зинону присуждена Государственная премия // ЖМП. 1995. № 6–8. С. 54.

6. Сергеенко А., прот., Асланова Е. Инок-иконописец Григорий (Круг) (1908–1969) // ЖМП. 1970. № 3. С. 15–19.

7. Алфеев С.М. В.М. Васнецов как религиозный художник // ЖМП. 1945. № 3. С. 51–55; он же. Виктор Васнецов (к 20-летию со дня его смерти) // ЖМП. 1946. № 8. С. 50–54.

8. Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Из слова в Государственной Третьяковской галерее на выставке П.Корина, 8 апреля 1993 года // ЖМП. 1993. № 4. С. 20; он же. К столетию со дня рождения великого русского художника Павла Корина // ЖМП. 1993. № [пробн. номер]. С. 44; Георгиевский А. Памяти художника // ЖМП. 1993. № [пробн. номер]. С. 44–45; Нарциссов В. Слово, не произнесенное на открытии юбилейной выставки 23 марта 1993 года // ЖМП. 1993. № 10. С. 98–101.

9. Сергеев Н. Михаил Васильевич Нестеров // ЖМП. 1945. № 10. С. 36–40.

10. Георгий, игум., преподаватель МДС. Памяти великого писателя // ЖМП. 1981. № 6. С. 24–25; Тарасьев В., прот. Памяти Федора Михайловича Достоевского // ЖМП. 1981. № 12. С. 15–16; Украинский Г. Святитель Игнатий Брянчанинов и образ старца Зосимы у Ф.М. Достоевского // ЖМП. 1989. № 6. С. 69–73; Споров Б. Н.О. Лосский и его труд о Ф.М. Достоевском // ЖМП. 1994. № 1. С. 119–123; Лосский Н.О. Достоевский и его христианское миропонимание // ЖМП. 1994. № 1. С. 97–118; № 2. С. 91–106; № 3. С. 108–128; Осипов А.И., проф. МДА. Ф.М. Достоевский и христианство // ЖМП. 1997. № 1. С. 56–64; Соловьев Вл. Из слов, сказанных на могиле Ф.М. Достоевского (1 февраля 1881 года) // ЖМП. 1997. № 1. С. 64; Тарасов Б.Н. Без Бога и любви (Достоевский о цивилизации и науке) // ЖМП. 1994. № 9–10. С. 121–132.

11. Воропаев В. Гоголь и монашество // ЖМП. 1993. № 4. С. 98–110; № 5. С. 102–106.

12. Г.М. [Макаров Г.М., преподаватель МДА]. Памяти Пушкина // ЖМП. 1987. № 7. С. 30–31; 7501 — Хронограф — 1993 [панихида по А.С. Пушкине] // ЖМП. 1993. № 3. С. 109; Васильев Б., свящ. Последний этап поэтического творчества А.С. Пушкина // ЖМП. 1993. № 6. С. 67–73; Колодяжная Л. Мотив покаяния в религиозной лирике Пушкина (композиция) // ЖМП. 1994. № 6. С. 97–102; Лепахин В. Отцы пустынники и жены непорочны... (Опыт подстрочного комментария) // ЖМП. 1994. № 6. С. 87–96; Е.Ж. [Житенева Е.]. Пушкинский вечер в Октябрьском зале Дома Союзов // ЖМП. 1996. № 3. С. 34–35; Антоний (Храповицкий), митр. Слово пред панихидой по Пушкине, сказанное в Казанском университете 26 мая 1899 года // ЖМП. 1999. № 5. С. 68–72.

13. Владимир, архиеп. Ташкентский и Среднеазиатский. Слово на освящение Ташкентского музея Сергея Есенина // ЖМП. 1999. № 10. С. 51–55.

14. Лахути Г. Время и поэзия Мирры Лохвицкой // ЖМП. 1994. № 7–8. С. 126–138.

15. Беднякова Т.Н. [Надежда Павлович] // ЖМП. 1994. № 6. С. 62–63; Ильинская А. Мученики и исповедники (судьбы оптинской братии и шамординских сестер в годы советской власти) // ЖМП. 1991. № 11. С. 28–32.

16. Жилкина М. Исполнение последней воли писателя (перезахоронение праха И.С. Шмелева на кладбище Донского монастыря в Москве) // ЖМП. 2000. № 7. С. 48–50.

17. Полищук Е. Человек и Бог в «Колымских рассказах» Варлама Шаламова // ЖМП. 1994. № 2. С. 107–120.

18. Чернышев В. Светлой памяти писателя Олега Волкова // ЖМП. 1996. № 3. С. 47.

19. Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Поздравление писателю А.И. Солженицыну // ЖМП. 1999. № 1. С. 45; Полищук Е., Жилкина М. Юбилей Александра Солженицына // ЖМП. 1999. № 1. С. 46–48.

20. Виталий, архиеп. Станем на защиту Родины. Молитва в дни брани // ЖМП. 1944. № 5. С. 27–28; он же. У гроба Святейшего Патриарха Сергия (стихотворение) // ЖМП. 1944. № 6. С. 37.

21. Николай (Ярушевич), еп. В изгнании // ЖМП. 1991. № 1. С. 79; он же. Осенний вечер на взморье (Петергоф) // ЖМП. 1991. № 1. С. 79; он же. Вечная славная память! // ЖМП. 1989. № 5. С. 79.

22. Фотий (Топиро), архиеп. Христос воскрес! // ЖМП. 1945. № 5. С. 34.

23. Димитрий (Градусов), архиеп. Ярославский и Ростовский. Христос воскресе! // ЖМП. 1947. № 4. С. 21.

24. Козлов А., свящ. За мир // ЖМП. 1956. № 11. С. 55.

25. Марков С., прот. Защитникам Москвы // ЖМП. 1944. № 11. С. 49–50.

26. Флоренский П., свящ. In pace (Акафист) // ЖМП. 1988. № 1. С. 79; он же. Из поэмы «Белый камень» // ЖМП. 1990. № 8. С. 79.