К 175-летию Ильи Репина

Илья Ефимович Репин — художник-классик, один из столпов русской живописи, член Товарищества передвижников. Многие его картины нам знакомы со школьных лет: «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Не ждали» и другие. Обычно Репина, как и большинство передвижников, воспринимают как художника, для которого социальные темы были самыми главными. В советское время о нем писали чуть ли не как о богоборце или, по крайней мере, о человеке, далеком от веры. Его картина «Отказ от исповеди» часто помещалась в антирелигиозные брошюрки. Но пристальное внимание к творчеству художника позволяет увидеть, что все обстоит иначе. ПДФ

Истоки творчества

Илья Репин родился в 1844 году в Чугуеве, недалеко от Харькова. Его отец, Ефим Васильевич, служил в уланском полку ремонтером, то есть занимался поставкой лошадей и держал постоялый двор. Мать, Татьяна Степановна Бочарова, занималась воспитанием детей, но не только своих. Она организовала небольшую школу, где могли учиться крестьянские дети. Она была весьма благочестивой женщиной, учила сына вере.

«Однажды, — вспоминал впоследствии Репин, — наслушавшись чтения маменьки Жития святых, я долго не мог заснуть. Все неотступнее меня захватывало желание сделаться святым: скорее бежать в пустыню, там скалы, пропасти, львы, а я дрожу, весь в жару, и бегу все дальше»1.

Илья часто ходил с матерью в церковь. Но в храме он постоянно отвлекался и с интересом рассматривал иконы и росписи, за что мать не раз журила его: «Ну что за срам, все люди, как люди, стоят, молятся, а ты, разинув рот, поворачиваешься даже к иконостасу задом и все зеваешь на большие картины»2.

Рисовать начал рано. Как-то его двоюродный брат Трофим Чаплыгин принес акварельные краски и стал рисовать арбуз. Увидев, как появляется образ на бумаге, мальчик был пленен навсегда. С тех пор он уже не расставался с красками.

В 11 лет Илью Репина отдали в школу топографов, профессия считалась престижной. Но через два года школа закрылась, и мальчика устроили подмастерьем в иконописную мастерскую к Ивану Бунакову. Впоследствии художник вспоминал, что Бунаков был хороший портретист и многому научил его. Иконы юного Репина пользовались большим успехом у местных батюшек. Ему платили по пять рублей за образ и часто приглашали на самые почетные работы, так что за четыре года ему удалось скопить на учебу целых 100 руб.

«Как музыки хотелось рыданий»

В 1863 году Илья Репин отправился в Петербург поступать в Академию художеств.

Вступительные экзамены в Академию художеств он провалил. Но домой не вернулся, а поступил слушателем в подготовительную вечернюю школу при академии. И через год его приняли в академию. За годы учебы он вошел в круг петербургских художников, подружился с Иваном Крамским, Василием Поленовым, с критиком Василием Стасовым и многими другими.

Репин все время учебы жил в бедности, подрабатывал чем мог, продавал свои картины. Художник вспоминал, как он ликовал, когда за одну из его картин, где он изобразил студента, наблюдающего в окно за девушкой, ему заплатили крупную сумму: «Такого счастья я, кажется, не испытывал за всю свою жизнь!».

На одном из курсов академии Репин должен был написать картину на тему Книги Иова. Задание оказалось не из простых. Он долго мучился оттого, что у него ничего не получалось. Пожаловался Крамскому, которого считал своим учителем. Они познакомились, когда Иван Николаевич писал «Христа в пустыне». И Крамской дал ему такой совет: «Не в том дело, чтобы написать ту или другую сцену из истории или из действительной жизни. Она будет простой фотографией с натуры, этюдом, если не будет освещена философским мировоззрением автора и не будет носить глубокого смысла жизни. Надеюсь, Вы понимаете меня? Рафаэль вовсе не тем велик, что писал лучше всех, а тем, что его картины освещаются высшим проявлением духовной жизни человека, божественными идеями».

Благодаря Крамскому Репин открыл для себя Книгу Иова. Он понял, почему ее читают в Церкви на Страстной неделе, почему страдания Иова связаны со страданиями Христа. Он даже задумал написать Распятие и буквально заболел этой темой. «“Голгофа”, — вспоминал художник, — не только рисовалась мне ясно, но мне казалось: я уже и сам был там. Со страхом колыхался я в толпе, давая место кресту. С ними в этой темной страшной трагедии я потерялся до самозабвения. Внутри меня все рвалось. Как музыки хотелось рыданий»3.

«Голгофу» он так и не написал: она осталась в эскизах. Но «Иова» закончил. И картина явно удалась. В ней не только ярко, с психологической точностью выписаны персонажи, но и показан необычный свет, в котором угадывается благое и все пронизывающее присутствие Бога. Выставленная в академии в 1869 году, картина пользовалась большим успехом у публики. За картину «Иов и его друзья» Репин получил малую золотую медаль.

Репин был на хорошем счету в академии, он еще не раз был удостоен наград — серебряной медали за эскиз «Ангел смерти избивает египетских первенцев» (1865) и большой золотой медали за дипломную картину «Воскрешение дочери Иаира» (1871).

В академии было принято давать для дипломной картины библейский сюжет. И многие к этому относились формально. Но Репин воспринимал Евангелие глубоко, ему хотелось, чтобы сцена была живой, проникновенной, правдивой. У него долго ничего не получалось. И вдруг он вспомнил умершую в подростковом возрасте сестру и представил себе, что было бы с родными, если бы девочка воскресла. Картина ожила в воображении художника, и он смог воплотить это на холсте. Глубоко пережитое художником чувство передалось зрителям. Работу высоко оценили в академии, Репина наградили большой золотой медалью, что дало возможность поехать в Европу изучать западноевропейское искусство.

Энциклопедия пореформенной России

По возвращении из Европы Илья Репин, уже обретший известность, вступает в Товарищество передвижных выставок, организованное И. Крамским и близким ему кругом художников, поставивших целью со всей правдой изображать жизнь народа. На одной из выставок Репин представил грандиозное полотно «Крестный ход в Курской губернии» (1883). Картина вызвала неоднозначную реакцию публики. Петербургская газета «Новое время» писала, что это «не беспристрастное изображение русской действительности, а только изобличение взглядов художника на жизнь».

Но ни критика, ни публика не поняли замысла художника, у которого не было намерения критиковать и обличать. Три года он работал над картиной, первый вариант назывался «Чудотворная икона». Художник хотел показать, сколь разнообразный люд соединяется на праздники, чтобы идти по пыльным дорогам России к святыне. Но, увлекшись изображением народа, не смог донести свою идею. Изменил название на «Крестный ход в Курской губернии», и картина вошла в историю как остросоциальное полотно.

Расцвет творчества Репина пришелся на 1880-е годы. В это время он создает галерею великолепных портретов — Тургенева, Толстого, Мусоргского, Римского-Корсакова, Третьякова, Стасова. Все эти люди, близкие к кругу передвижников, были настроены на переустройство российской жизни, на возрождение русской культуры. Вторая половина XIX века была временем переломным, пореформенная Россия бурлила, интеллигенция постоянно дискутировала то о прошлом России, то о ее будущем. Откликался на вызовы времени и Репин, пытаясь на своих полотнах изображать жизнь как она есть. Критик В. Стасов назвал творчество Репина «энциклопедией пореформенной России».

Притча о блудном сыне

В это время в обществе были очень разные настроения. Появилось движение земских врачей и учителей. Передвижники считали, что искусство способно облагородить народ, просветить его. Но была и радикально настроенная молодежь, отчаянные головы увлекались революционными идеями. Полотно Репина «Не ждали», казалось, отвечает именно этим, последним, чаяниям. Но те, кто их выражал и хотел видеть Репина в своем лагере, не всегда воспринимали его адекватно.

Над картиной «Не ждали» Репин работал с 1883 по 1888 год. Сначала написал небольшое полотно, на котором изобразил молодую курсистку, появляющуюся в доме после длительного отсутствия. Но, развивая тему, Репин перешел на большой формат и героем сделал мужчину, задумав современный вариант притчи о блудном сыне.

Интерьер в картине — это одна из комнат дачного домика в селе Мартышкино близ Петербурга, где семья Репина жила летом 1883 года. Дом был многолюдный, и для картины позировали все жившие в нем — родственники и гости, включая тещу художника и дочь брата Стасова. В отличие от рембрандтовского полотна, где отец обнимает блудного сына, прощая его и принимая, здесь все застывает на полуслове, на полушаге. Название картины «Не ждали» красноречиво: напряженный момент нечаянной встречи. Но что-то нам подсказывает, что через минуту сцена оживет, и мать заключит сына в объятия, ибо «сын был мертв и ожил, пропадал и вернулся». Только через евангельскую притчу можно по-настоящему глубоко понять замысел Репина — без библейского контекста картина становится просто житейской сценой.

Еще одна картина Репина связана с темой народников — «Отказ от исповеди». Приговоренный к казни человек беседует со священником. Что вложил художник в этот диалог? Возможно, сцена станет более ясной, если сказать, что изначально картина называлась «Перед исповедью». Так назвал ее автор. Известно, что многие народовольцы раскаивались за свои деяния в тюрьме, перед казнью, соглашались побеседовать со священником, исповедаться. Об этом и картина. Это тоже возвращение блудного сына. Однако после смерти Репина, в период борьбы с Церковью, картину переименовали. С 1936 года она стала называться «Отказ от исповеди перед казнью», что полностью изменяет смысл картины. Под таким названием многие ее и запомнили.

Но еще более интересный факт открылся при реставрации картины. Рентген показал, что под этой картиной есть другая — на сюжет поклонения младенцу Христу. Почему ее записал Репин, неизвестно. Возможно, он вообще задумал более сложный символический сюжет. Но не решился довести его до конца.

История сквозь призму современности Репина всегда интересовала история России. Он хотел найти в прошлом ответы на жгучие вопросы современности. Одной из первых исторических картин была «Царевна Софья» (1879). Полное авторское название — «Правительница царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги 1698 года». На полотне заточенная в Новодевичьем монастыре, но не сломленная Софья. Личность сильная, несгибаемая до фанатичности, готовая идти на эшафот за свои идеи. Картина экспонировалась на передвижной выставке в 1879 году, но восторга не вызвала. Стасов и Мусоргский раскритиковали картину. Один Крамской поддержал Репина, назвав «Софью» глубокой исторической картиной.

Как-то после посещения концерта Римского-Корсакова Репин загорелся желанием изобразить в живописи нечто, подобное по силе его музыке, где была бы любовь, власть и месть. И он пишет полотно «Иван Грозный убивает своего сына». Авторское название: «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Картина была завершена в 1885 году и показана на 13-й передвижной выставке. Многие отмечали большое воздействие образа. Но трактовка исторического сюжета вызвала недовольство Александра III, император повелел эту картину Репина не допускать до выставок и вообще не дозволять ее распространения на публике. В защиту полотна выступили многие деятели культуры, благодаря их хлопотам, особенно стараниями художника А. П. Боголюбова, запрет был снят.

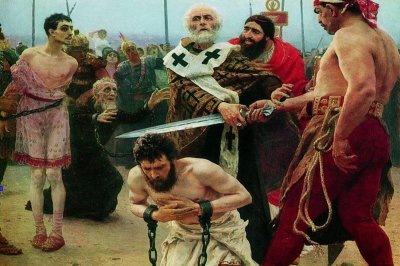

Когда святой хватается за меч

В 1888 году Репин пишет картину «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Считается, что картина написана под воздействием Льва Толстого (его черты даже видят в образе святителя Николая) и дискуссий в обществе об отмене смертной казни. Полотно было представлено на 17-й передвижной выставке, и его приобрел император Александр III. Причем бытует «легенда», что именно с покупкой этого полотна было связано решение императора о создании Русского музея в Петербурге.

У картины есть предыстория. В 1884 году Илья Репин получил заказ написать образ святого Николая Чудотворца. Заказчицей была игумения Николаевского женского монастыря в селе Стрелечьем Харьковского уезда. Туда художник приезжал, чтобы навестить свою двоюродную сестру, которая была там монахиней. Репин стал собирать материал. В письме В. Стасову от 10 сентября 1886 года он пишет: «Не забудьте, пожалуйста, если что попадется о Николае Чудотворце, отложить для меня. Это я пообещал в один захолустный женский монастырь на моей родине написать им образ в церковь». Сначала Репин хотел ограничиться небольшим образом, а потом, вдохновившись, написал большую картину, которую выставил на 17-й выставке передвижников.

«В старинных росписях и среди житийных клейм вы обязательно найдете изображение, где Николай-Чудотворец спасает от казни невинно осужденных. Гениальный Репин даже написал на этот сюжет одну из своих знаменитых картин. Он долго работал над этим полотном, искал нужные жесты, но, в конце концов, повторил тот священный жест, который сохранили древние иконы: спасая узников, святитель хватается за меч. Но не так, как берется за меч воин. Великий правдолюбец хватается за само лезвие меча, останавливая уже замахнувшегося истязателя. Голыми руками святитель ухватывается за отточенное лезвие меча. У меня замирает сердце, когда я просто себе это представляю. Бороться за правду — это вот так, как святой Николай, — хвататься голыми руками за острие меча, своей кожей, своей кровью стать между мечом и жертвой. Он готов был потерять руки, только бы защитить невинных», — так интерпретирует образ, созданный Репиным, наш современник, проповедник и духовный писатель архимандрит Савва (Мажуко).

Считается, что прообразом Николая Мирликийского в этой картине был Лев Толстой, с которым Репин в те годы много общался. Однако исследователи утверждают, что лицо святителя Николая написано с поэта Аполлона Майкова. Палача Репин писал с художника Николая Кузнецова. Образ приговоренного к смерти, стоящего на коленях, был создан с писателя Иеронима Ясинского, а юного осужденного — с Дмитрия Мережковского.

Толстому картина не понравилась. В письме к художнику Н. Ге он пишет: «У Репина сказано то, что он хотел сказать, так узко, тесно, что на словах это бы еще точнее можно сказать. Сказано, и больше ничего. Помешал казнить, ну что ж? Ну, помешал. А потом? Но мало того: так как содержание не художественно, не ново, не дорого автору, то даже и то не сказано. Вся картина без фокуса, и все фигуры ползут врозь». А вот писатель Николай Лесков, увидев картину на выставке передвижников, восхитился и написал Репину: «Приветствую большой и несомненный успех Ваших произведений. На выставке нет ничего лучше “Св. Николая” и портрета Глазунова. Похвалы Вам единогласные. Стоят картины прекрасно, и лучшего им не надо».

В 1890 году Репин написал копию этой картины. Этот вариант он пожертвовал для выставки в пользу голодающих крестьян, проводившейся в Москве в 1891 году. Там ее купил Федор Терещенко, коллекция которого впоследствии, включая эту картину, стала частью собрания Киевского музея русского искусства, а эскиз попал в Государственный Русский музей.

Репин, как и обещал, написал уменьшенный вариант картины для Николаевского женского монастыря в селе Стрелечьем. В 1930 году монастырь был закрыт, после чего многие иконы и картины были разобраны местными жителями. В 1934 году картина «Николай Мирликийский» была обнаружена в доме председателя местного совета в Липцах, который не торопился отдавать ее, а спрятал в кладовку. Только в 1935 году картина была передана государству и в настоящее время находится в Харьковском художественном музее.

Предвосхищающий пророк

В начале 1890-х годов Репину заказали серию иллюстраций к «Пророку» Лермонтова. Он сделал несколько листов: «Пророк у входа в храм и издевающаяся над ним толпа», «Люди высмеивают и побивают камнями проходящего по улице пророка», «Отверженный пророк в пустыне» и др. Но рисунки в Собрание сочинений М. Ю. Лермонтова 1891 года не вошли. Видимо, образ пророка, созданный Репиным, был уж очень необычен: немолодой, длинноволосый, бородатый, в рубище вместо одежды, с пылающим взором на изможденном лице. Его облик явно был противопоставлен облику другого персонажа — человека грубого и приземленного. Эти образы скорее представляют собой вариации на тему современной жизни, нежели походят на традиционные библейские иллюстрации. Илья Ефимович и сам был недоволен своими работами к «Пророку». Однако, по мнению составителя «Лермонтовской энциклопедии», эти иллюстрации являются наиболее значительной попыткой передать глубокий смысл «Пророка» Лермонтова.

Надо сказать, что стиль рисунков — смелый, свободный, экспрессивный, тоже был неким предвосхищением стилистики уже ХХ века. И в этом Репин также выступает как пророк.

Последние 30 лет своей жизни Репин провел в своем имении Пенаты в Куоккале (Финляндия). Он продолжал работать, хотя уже не так интенсивно, как прежде, писал мемуары, ряд его очерков вошел в книгу «Далекое близкое». В последние годы Репин также часто обращался к библейским сюжетам. Можно сказать, что библейские и христианские темы сопровождали его всю жизнь.

Большинство картин Репина на религиозные темы никогда не экспонировались, хотя их довольно много. Есть немало икон, которые он написал для разных храмов. До сих пор в иконостасе церкви Спаса Нерукотворного в Абрамцеве, построенной по проекту В. М. Васнецова и В. Д. Поленова, есть икона Репина. Это храмовый образ Спаса Нерукотворного.

На выставке в Третьяковской галерее, организованной к 175-летию художника, было представлено более 20 работ на религиозные темы. И это только небольшая часть того, что было написано Репиным. Даже количественно список живописных, графических и иконописных работ, созданных им в разные годы, впечатляет. И это яркое свидетельство того, что религиозная тема, особенно евангельская, имела огромное значение для художника.

Немало у него и портретов духовных лиц — священников и монахов, их, может быть, не меньше, чем светских лиц — писателей, композиторов, государственных деятелей. Репин хорошо знал жизнь России, которая вне Церкви, вне Православия немыслима. Он не идеализировал Россию, но он любил ее и понимал, что без евангельского идеала жизнь народа утрачивает свой смысл и разрушается.

Чем больше открывается нам творчество И. Е. Репина, которого Стасов считал первым художником пореформенной России, тем более становится понятно, что он не был ни богоборцем, ни атеистом, каким его пытались показать в советское время. Репин был человеком с тонкой душой, способной слышать голос Божий.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Репин И. Е. Далекое и близкое. М.: Искусство, 1953. С. 207.

2 Чуковский К. Репин. М.: Искусство, 1969. С. 59.

3 Репин И. Е. Далекое и близкое. С. 111.