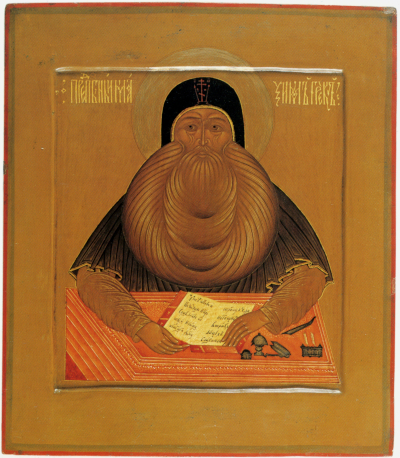

К 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ГРЕКА

Один из первых мыслителей, сочетавших западную культуру с православным мировидением, преподобный Максим Грек, по воле Божией сделался великим тружеником и подвижником нашей земли. Ученый грек внес существенный вклад в становление русского богословия. В июле этого года в Троице-Сергиевой лавре торжественно отметили 25-летие со дня обретения нетленных и чудотворных мощей святого. PDF-версия.

В центре размышления — человек

Будущий преподобный Максим Грек (Михаил Триволис) прибыл в Московское царство в 1518 году с миссией от Патриарха Константинопольского Феолипта и нашел для себя последнее пристанище на «недоведомой и непостижимой» Руси. Великий князь Василий III не позволил ему уехать, рассчитывая использовать как переводчика богослужебных книг.

О русском периоде жизни преподобного Максима Грека рассуждали многие ученые-богословы и историки1. Тема исповеднического жития афонского страдальца и узника неоднократно затрагивалась на страницах периодических изданий.

Важно подчеркнуть, что понимание личности и жизненного пути преподобного заключено в его богословских воззрениях, в творениях, которые бережно хранятся в русской богословской традиции2. Дело в том, что взгляды Максима Грека, активное их отстаивание и, как следствие, его вовлеченность в политическую борьбу были причиной многолетнего заточения подвижника в различных монастырских тюрьмах.

Крупнейший исследователь воззрений афонского богослова профессор Института философии РАН М. Н. Громов заключал, что «центром философского размышления Максима был собственно человек»3. Максим долго жил в Европе, постиг тонкости западной философии, однако «не был гуманистом в западном смысле слова, но его можно назвать византийским гуманистом»4.

Анализируя сочинения Максима Грека, можно предположить, что значительное влияние на его взгляды оказало учение Платона, в котором раскрывается картина миробытия и характеризуется человек как существо с «трехчастной душой». Максим, отталкиваясь от этого тезиса, приходит к выводу о существовании «пяточисленных дверей», сквозь которые в храмину души человеческой отверзаются входы для постижения видимого мира через восприятие света, запахов и звуков. Он хорошо знал античную литературу: в своих трудах часто ссылается на Гомера, Пифагора, Сократа, Аристотеля, Плутарха и других авторов.

Церковное творчество афонита в Московии словно через зеркальную призму отобразило основные нравы и пороки русского общества. В этой связи произведения Максима можно разделить на догмато-полемические, нравоучительные и сочинения антропологического характера.

Необходимо отметить, что автор никогда не выступал против науки, но горячо боролся с «лжеименной» астрологией. Философию же он называл священною, потому что она учит о Боге, Его Правде, Его Промысле и, хотя не во всем успевает, не имея Божественного вдохновения, каким обладали пророки, показывает достоинство добродетели и устанавливает гражданственность.

Признавал нужным и полезным изучение логики, наук словесных, астрономии и вообще одобрял всякое «внешнее наказание», или науку. Но утверждал, что мы при Божественном Откровении должны пользоваться всеми этими внешними знаниями, насколько они могут способствовать утверждению христианской веры и благочестия, возбуждать в нас любовь к Богу, содействовать Его славе, и философия должна быть только «служанкой» Евангелия и богословия. А как скоро внешние писания и знания окажутся несогласными со Священным Писанием, противными Божественному учению, пагубными для христианской веры и нравственности, мы должны «чуждаться и гнушаться» этих писаний и знаний. Данную мысль неоднократно высказывали отцы и учителя Церкви, что подтверждает соответствие учения преподобного Максима святоотеческому духу (сonsensus patrum).

Благоугождая Богу исполнением Христовых заповедей, опираясь на свои богословские познания, Максим Грек боролся против латинян, избрав на этом пути ближайшим своим руководителем преподобного Иоанна Дамаскина, чью богословскую систему считал лучшим и надежнейшим оружием против всех ересей, а самого преподобного богослова, философа и гимнографа называл «просветителем вселенной, соловьем церковным, сладкопесненным органом Святого Духа». Максим своих собеседников наставлял так: «Держися крепце Дамаскиновы книги и будеши велик богословец и естествословец». Преподобный Иоанн Дамаскин оставался для афонита до конца его жизни наивысшим богословским авторитетом.

Важнейшие сочинения

Важнейшими являются следующие сочинения Максима Грека: «Похвала Адаму первозданному» и «Беседа души и ума». Исследователь В. А. Никитин сравнивает их с «Речью о достоинстве человека» Джованни Пико делла Мирандолы, в доме которого Максим некогда занимал должность домоучителя, безусловно, питаясь философией известнейшего мыслителя Средневековья5. Главная идея Максима Грека — противопоставление знания, полученного в результате Божиего откровения, знанию, полученному усилиями непосредственно самого человека. Истинным знанием, подчеркивает преподобный Максим, является только первое. Именно оно было даровано Богом Адаму и является вечным и непреложным знанием, достойным похвалы, обращенной к первозданному Адаму.

Максим Грек оставил труды и в области аскетического богословия. Его взгляды на институт монашества отличались строгостью и бескомпромиссностью. Обличая нравственные пороки монашествующих, афонит-богослов указывал на те же недостатки, на которые впоследствии обратил внимание Стоглав в 1551 году. Профессор Н. Каптерев в этой связи отмечал, что «преподобный Максим писал о русском современном ему монашестве не “от раздражения”, а то, что было в действительности, то есть одну правду»6.

Апологет нестяжательства

Время пребывания Максима Грека на Руси было ознаменовано великим богословско-практическим диспутом так называемых иосифлян и нестяжателей. Данные прения возникли по большей части из-за вопроса о монастырском землевладении. Идейными вдохновителями данных движений явились преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский соответственно.

«Послание о католических доминиканском и францисканском монашеских орденах» Максима Грека свидетельствует о том, что еще задолго до прибытия в Россию, в итальянский период жизни, у преподобного сложились нестяжательские взгляды касательно монашеской жизни и соответствующего устроения обителей.

Эти взгляды оказались близкими учению преподобного Нила Сорского, изложенному в его Уставе: «Отрекаясь от мирского, инок должен отказываться и от всякой собственности, пребывать в совершенной бедности». Но одно лишь формальное исполнение иноческих обетов, постов и молитв — без деятельного исполнения заповедей Господних, без стяжания любви — не может спасти монашествующего. Именно к такому выводу приходит преподобный Максим. Он решительно порицал тех мирян, которые, «побуждаемые ложно понимаемыми заботами о спасении души», стремились развестись с женами, чтобы удалиться в монастырь. Каждый человек, находясь в миру, указывал автор, истинно благоугождая Богу исполнением Христовых заповедей, — спасается. Исполнение заповедей Господних — это основной принцип сотериологии преподобного Максима Грека.

Борец за чистоту вероучения

Видное место среди богословских изысканий Максима Грека принадлежит догматическим сочинениям, написанным в виде апологий Православия против язычников и инославных. Так, в «Слове обличительном против еллинского заблуждения» преподобный Максим приводит ряд мотивированных доказательств превосходства христианства над языческим «злым мудрствованием». Он утверждает, что христианская вера распространилась не благодаря «огню и мечу», а благодаря Промыслу Творца и лишь кроткими словами и увещаниями, вопреки существующим повсеместным гонениям на истинную веру. Автор неоднократно подчеркивает, что истинное учение об истинном Боге находится лишь в богооткровенных книгах Нового Завета. Преподобный Максим также обращает внимание на распущенность нравов богов древнегреческой мифологии, утверждая, что нравственные основы христианства неизмеримо выше языческой псевдоморали.

Судьба человека зависит от воли Творца, а не от воли творения. Одной из целей значительного количества полемических сочинений Максима Грека являлась борьба с ересью жидовствующих. Основой данного заблуждения являлось претворение определенных иудейских доктрин в христианское вероучение. В частности, это касалось мессианства Христа, мариологии (учения о Божией Матери), иконопочитания и т. д. Данная ересь была осуждена на Московском Соборе в 1504 году, но не была устранена окончательно.

В своем «Слове на Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа» преподобный утверждает, что на Христе сбылись все ветхозаветные пророчества и что Он является истинным Мессией, Которого не приняли сами евреи. В этой связи, заключает автор, «иудеи или должны веровать в Него вместе с христианами, или не верить своим пророкам».

В «Слове о поклонении святым иконам» Максим Грек утверждает, что поклонение образам не противоречит заповеди Господней, а, напротив, является исполнением истинного поклонения Первообразу, о чем учит святитель Василий Великий, толкуя правильный смысл христианского иконопочитания.

В своем «Слове против хулителей Пречистой Божией Матери» преподобный Максим излагает основы христианского православного учения о Божией Матери. Говоря о святости Пречистой Девы Марии, автор, обличая иудеев, ссылается на две ветхозаветные истории: видение патриарху Иакову лествицы и видение пророку Моисею Неопалимой Купины. По учению Максима Грека, в этих событиях ярчайшим образом открылась неизреченная тайна Боговоплощения посредством Богородицы.

Важно отметить, что преподобный Максим, заботясь о чистоте православного вероучения, уделял внимание борьбе с астрологией. Лжеименное учение звездочетцев сводится к тому, что миром управляет не всеблагой Промысл Божий, а внешние тварные вещи. Так, звезды и иные светила, по их мнению, могут влиять на судьбу человека. Данное учение было опровергнуто Максимом Греком. И в своем «Сказании о песни Анны Пророчицы» преподобный доказывает, что судьба человека напрямую зависит от воли Творца, а не от воли Его творения, и никакие внешние факторы не могут в корне влиять на устроение человеческой жизни и его судьбы: «Звезды же вся работны Тебе, Тебе бо ради создана быша вся, да работают Тебе, а не владеют».

Преподобный Максим Грек закончил свою многострадальную жизнь в стенах Троице-Сергиевой лавры, где находился на покое с 1551 года. Лавра стала последним приютом для афонского монаха. После торжественного отпевания тело преподобного было погребено у северо-западной стены Свято-Духовского храма обители. В 1988 году постановлением Поместного Собора Русской Православной Церкви Максим Грек был канонизирован как «местночтимый Радонежский святой, чудотворец, монах-аскет и учитель иноческого жития».

В докладе «О канонизации святых в Русской Православной Церкви» митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отмечал, что «Максим, будучи узником и страдальцем многолетнего заточения, объединил в себе твердость в вопросах православной веры и личное смирение в подвижнической жизни. Являясь автором разнообразных творений, преподобный изложил в них богопросвещенные истины православных догматов и, как духовный учитель, углубил святоотеческую традицию»7.

Четвертого июля 1996 года совершилось обретение нетленных мощей преподобного Максима Грека. На праздник прибыл Патриарх Алексий II в сопровождении архипастырей. Мощи сначала находились в Духовском храме Лавры, но сейчас они почивают в Трапезном храме, в приделе святителя Иоасафа Белгородского.

Ежедневно многочисленные паломники Троице-Сергиевой лавры, посещая храмы обители, не обходят стороной раку с мощами преподобного Максима Грека. Каждый экскурсовод считает своим долгом сказать о нем хотя бы несколько слов. Молитвенная память об этом подвижнике благочестия и ученом муже сохраняется в сердцах благодарных людей — как русских, так и греков, — а его творения действительно являют особую грань святоотеческого наследия Русской Церкви.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См., например: Житие преподобного отца нашего Максима Грека / Сост. иером. Свято-Троицкой Сергиевой лавры Харалампий. СПб., 1886; Громов М. H. Максим Грек. М., 1983; Синицына Н. В. Максим Грек. М., 2008. (ЖЗЛ); Перевезенцев С. В. Русская религиозно-философская мысль X–XVII вв. М., 1999.

2 Вот последние издания его наследия: Максим Грек. Духовно-нравственные слова. Сергиев Посад; Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2006; Максим Грек. Слова и поучения. СПб., 2007; Максим Грек. Сочинения. Т. 1. М., 2008; Т. 2. М., 2014.

3 Громов М. Н. Максим Грек. М., 1983.

4 Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 23.

5 См.: Никитин В. А. Богословские воззрения прп. Максима Грека. Доклад на II Международной научной конференции «Богословие и духовность Русской Православной Церкви», посвященной 1000-летию Крещения Руси. Москва, 12–18 мая 1987 года.

6 Каптерев Н. Ф. В чем состоит истинное монашество по воззрениям преподобного Максима Грека // Богословский вестник. 1903. Т. 1. № 1.

7 Определения Поместного Собора РПЦ // ЖМП. 1988. № 9. С. 13–14.